“东方小夜曲” 醉人依旧(回望)

刘金祥

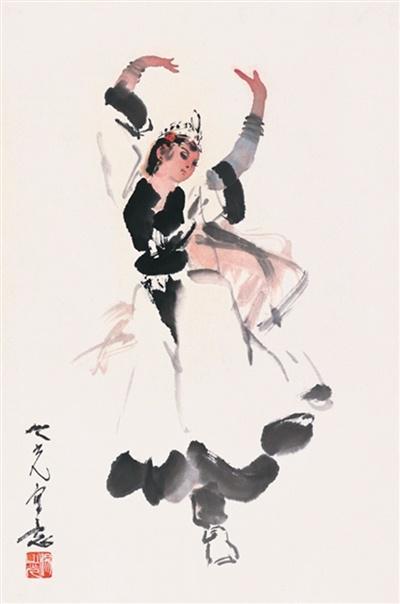

新疆舞 杨之光绘

新疆伊犁河畔,夜幕降落朱雀湖时,第一缕琴声便从水波里流溢而出。宽大游廊下,几位哈萨克族老人抱着冬不拉,指尖拂过琴弦的刹那,《草原之夜》的美妙旋律,缓缓流淌在可克达拉的晚风里。曲调悠扬处,一位白发老兵挺直了腰板,衣襟上挂满了军垦勋章,明亮的眼神越过粼粼波光,投向66年前篝火升腾的芦苇滩。

正是那片寂寞荒凉的原野,孕育了这首经典的“东方小夜曲”。1959年早春,八一电影制片厂导演张加毅策马行至可克达拉。荒原辽阔,暮色四合,唯见芦苇丛中跃动着一处篝火——军垦战士收工后围坐烤火取暖,有人随手拨弄都塔尔琴弦,不成调的曲子裹着风声。张加毅下马询问,火光映亮一位青年的明眸皓齿。

“唱爱情,唱劳动,唱我们想要的好日子!”朴素的话语,如星火击中张加毅的心田。他倚靠在马鞍上,摸出口袋里皱巴巴的烟盒,借着篝火的微光奋笔疾书:“美丽的夜色多沉静,草原上只留下我的琴声,想给远方的姑娘写封信,可惜没有邮递员来传情。等到千里雪消融,等到草原上送来春风,可克达拉改变了模样,姑娘就会来伴我的琴声……”字句随火星飞溅,烫穿了荒原厚重的夜幕。

歌词传到作曲家田歌手中时,他正为影片《绿色的原野》的配乐一筹莫展。当晚,他抱着手风琴在地窝棚外踟蹰踱步。月光如银,四野无声,唯远处巩乃斯河水泠泠作响。田歌忽觉心弦震颤,旋律如解冻的春溪奔涌而出——从展读到谱成,不过几十分钟。篝火将熄处,《草原之夜》在1959年的春天破茧而出,如同荒原上诞生的第一声婴啼。

如今,张加毅纪念馆矗立在可克达拉。馆内陈列着当年那张烟盒纸的复制品,字迹早已模糊犹如水洇。循环播放的歌声里,当年篝火旁的小战士库尔班已成耄耋老人,他在口述影像中颤声说:“我们唱‘邮递员’时,是真盼着信啊……”而此刻窗外,快递车正掠过两侧开满薰衣草的街道,将江南的明前茶、岭南的红荔枝送至新城千家万户。

最动人的重逢在城郊的“草原之夜风情园”。2005年夏,一只素白瓷坛从北京远道而来。此前,病榻上的张加毅含泪紧握家人双手:“送我回可克达拉。”当骨灰融入诞生旋律的热土,牧民们自发献上原野上的鲜花与冬不拉的琴声。张加毅的铜像静立薰衣草花海中,凝视着这片土地的神奇蜕变——昔日策马踏勘的荒滩,已是“中国薰衣草之乡”;当年唱情歌的军垦小伙子们,其孙辈正用手机直播紫色花田的丰收。

夜色中的新城是歌曲的全新注脚。广场上,哈萨克族姑娘领着《草原之夜》广场舞方阵。当年田歌采风的地窝棚遗址旁,可克达拉大桥拔地而起。华灯初上时,桥索如巨大的琴弦,川流的车灯是跃动的音符,在夜空里续写着新的乐章。

张加毅纪念馆闭馆时分,守夜人老杨师傅指给我看展墙上的特殊收藏:泛黄的五线谱手稿边,陈列着来自全国各地听众的信件:有上海知青在北大荒油灯下抄录的歌词,有菲律宾海外游子手写的曲谱。

馆外,最后一批游客乘车离去。张加毅的铜像沐浴在月光里,管理员悄悄放下一束新鲜的薰衣草,紫穗在晚风中飘动,如未消逝的余音。归途路过军垦大楼,忽闻一阵手风琴声传出,是初学者在弹奏《草原之夜》。几个音符错了,但意外碰撞出奇妙的现代感。恍惚间,似乎看见当年的篝火穿越时空——那不曾寄出的长信,终化作满城灯火;那些夜曲,依然在无数人心中吟唱。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6