把宋人宋景“转译”成这个时代的风雅

“时至骨自换——苏小松艺术特展”在上海中国画院·程十发美术馆今天面向公众开放,见证苏小松笔下妙趣横生的宋景、宋人以及千年之前的雅韵风物。

程十发美术馆展厅

此次展览以宋人陈师道颇富人生哲理的“时至骨自换”诗意作为主题,呈现60后艺术家苏小松近年创作的“新古典主义”作品约80件。作品涵盖山水画、花鸟画和人物画。他将千年之前的古典基因,解码成为这个时代可以读懂的风雅。

程十发美术馆展厅

苏小松说,自己创作灵感,源自去博物馆库房的无数次凝望,别人看画是欣赏,他看画是悟道,补上跨越千年的必修课。他的笔下尽有《溪山行旅》一般的崇高肃穆,也有《富春山居》那样的舒朗洒脱。他笔下的人物,衣袂飘举,自有一股魏晋风流。

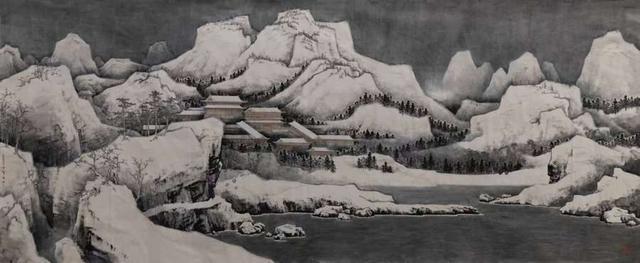

雪山金阙图

为了此次展览,苏小松新创了三件大作品。今天是乙巳立冬,展厅入口的大作《雪山金阙图》非常应景。在宋代绘画中雪山是常见的题材,按照宋元题材来说,雪景是必不可少的元素。金阙中的阙是古代宫殿前面的高大建筑物,通常左右各一,标表宫门,阙中可居,登之则可远观。在连绵的寒山之中,这栋古典建筑熠熠生辉,表现出雪景中的暖意。

移居图

另一张大作品《翠峰迎辉》,是此次展览的黑白水墨中不多的设色作品。苏小松在山顶上增加了暖色,落日余晖覆顶,为画面抹上了金灿灿的希望之感。另一张最大尺幅的《移居图》,“逝将去汝适彼乐土”,诗经中表现出中国祖先择地而居的智慧。宋代以降,历朝历代的“移居”题材,更多的是文人隐逸精神的寄托,苏小松的这件高2米、宽5.5米的大尺寸作品,正是来自道士移居罗浮山这一传说,表达了人在自然中的渺小和适者生存的理念,包含这对“家”“自然”的思考,在笔墨之间探讨永恒的命题,寻找安宁的精神家园。“这个大尺幅可以让我尽情地挥洒,前景有山石松鹤,中景有水口与溪桥,通过一条延绵的栈道,见宏伟的场景串联起来,20多个鲜活人物赶着牛犬猪等牲畜,从远处不疾不徐地走来。用现在的话来说,去追逐向往美好的生活。”他说。

《待涨图》(局部)

苏小松是人物画高手。他此次推出的得意之作《待涨图》采用“截取式”构图,以精细的笔墨以工带写生动描摹了几位普通船民等待涨潮的特定场景、各个人物彼此微妙的神情和各自期盼的心理,洋溢着日常生活质朴、祥和、闲适、欢乐的烟火气和氛围。苏小松还从宋朝《宣和画谱》获得灵感,衍化为16科,创作了《宣和十六科》,人物、山水、花鸟、走兽……无所不包,神形毕肖。

摹钱选洪崖仙踪图卷(局部)

策展人张立行表示,苏小松先生从宋元经典绘画中汲取了丰富的灵感和养分。其画作精细入微,既传承宋元风骨,又融合当代海派审美趣味,在典雅清新的格调中透露出空灵悠远的文人意蕴。“在漫长的创作中,苏小松收获的不仅仅是一张张作品,更是一种安顿身心的生活方式。通过追溯古典,他找到了和当下生活最直接的链接,找到了自己的笔墨声音,让千年古韵在自己的生命中鲜活地呼吸。”他说。

展览由钱文忠教授担任学术主持,将持续到11月16日。

艺术家苏小松

原标题:《把宋人宋景“转译”成这个时代的风雅》

栏目编辑:江妍

来源:作者:乐梦融

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6