“心字罗衣”究竟是什么神仙单品?

北宋词坛小令“第一人”晏几道,遥看与纳兰性德、贾宝玉颇为神似。小晏也是含着金汤匙出生的,自幼锦衣玉食,然未及而立,其父晏殊去世,家道从此中落。他后来做过数任小官,但都是中低级公务员职位,在庙堂江湖间辗转,见多了世态炎凉,感慨横生,词中名篇大多是怀旧伤感之作。

临江仙·梦后楼台高锁

梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时。落花人独立,微雨燕双飞。

记得小蘋初见,两重心字罗衣。琵琶弦上说相思。当时明月在,曾照彩云归。

这首“精致如宋瓷”的念旧作品,几乎全部由名句构成,如“落花人独立,微雨燕双飞”,借景抒情,袭古弥新,词句借用五代翁宏《春残》中诗句,但用在这首词里,浑然天成,倒好像是翁宏预支了他的作品。还有“当时明月在,曾照彩云归”两句,也是化用李白《宫中行乐词》句意:“只愁歌舞散,化作彩云飞。”用在这里,也是天衣无缝。

本文不再复述前人对这首词的论述,跳将开去,说一说词人“碎碎念”提到的一件衣服,就是“两重心字罗衣”,为什么词人对这件衣服如此难以忘怀,至今犹记得那件罗衣的质地、模样,还有女子穿戴时的风韵?

晏几道经历了人生巨变,由奢入俭,总是莫名其妙地伤感,总觉得往事如烟,富贵如云,世间没有什么是经久不衰的,只有回忆是可靠的存在,而记忆深处最典型的“涌现”就是那曾经拥有过的“大观园”内“红颜”遇“知己”的美好时光,毕竟,古典富贵模式也就这么几种,庭院与红颜,是奢华生活的典型象征,也是词人魂牵梦绕的美好时光。

这种怀旧模式也是可以理解的,男人最常见的自制回忆短片大多是想还原当年“英俊潇洒”、文采斐然的我如何受女子欢迎,无须暴露“总裁”接班人身份,就吸引了灯火阑珊处美女的注意。居住在北京西郊,举家食粥的曹雪芹有这种回忆,陀思妥耶夫斯基《白痴》中的穷书生伊波利特也有这种幻觉。晏几道是由富返贫的落魄青年,家道中落后的日常功课就是沉浸在这种回忆中。

晏几道这首词的亮点落在昔日红颜知己的身上,但映照的还是自己对美好年华、旺盛生命力和好运伴随的深情回望,回望中还有当年肆意挥洒的青春和泼了一地的伤感。让我们再次回味一下这首少年宋词。

上片起笔即写梦醒、酒醒,楼台高锁,帘幕低垂,暗示繁华消歇,人去楼空,词人将酒醒时分的空寂无人、轻扬帘幕与往昔笙歌的珠玉楼台折叠成今昔映照的双重镜像,这种虚实相生的景致,恰似哥窑“金丝铁线”式冰裂纹(又叫“鳝血”纹),在残缺中透出伤心的美感。忧伤是一种心境,“不思量,自难忘”,比如眼下,“去年春恨”又在落花微雨中如“暗香”般浮上心头,一样的时节,不一样的心情。

“落花人独立,微雨燕双飞”,一静一动之间,愁绪浸润了微雨,仿佛整个春天都带着薄凉。这两句纯以景色的罗列来暗示心情之忧伤,以美景衬伤情,在宋初的小令写作中属于新潮写法。

下片转入回忆,“记得小蘋初见”,衣饰细节历历在目,双重的心字罗衣让当年的少年词人想入非非,恍惚间竟想低低询问:“这是春来流行新装,还是为知己打扮?能否让我为这款罗衣贴上‘心心相印’的标签?”

好像你读懂了我的唇语,你欲语又止,只是在琵琶弦上弹拨诉不尽缠绵相思,“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”,这相思之音缭绕至今,才离耳边,又到心边。

“当时明月在,曾照彩云归”,当年明月,曾经映照着小远去的单薄背影。今夜明月依旧,伊人却不见踪影。回忆成了今昔唯一的联系。

全词以梦与醒、昔与今、独立与双飞对比,营造出悠远绵长的离愁。明月无言,却见证了过往深情,亦映照出现实的苍凉。词人用最柔情的笔触,写尽最无奈的别离,在温婉深情中透出无声的悲怆。

图源:视觉中国

这首词,妙句如珠玉连缀,谭献《复堂词话》赞叹此词为“千古不能二”。但最耐人寻味的是:晏几道回忆与“小蘋初见”时分,为什么至今忘不了的是“两重心字罗衣”?“两重心字罗衣”到底是什么?为什么在词人的印象中如此深刻而鲜活?

在情窦初开的少男少女那里,对象是什么身份,来自哪里并不重要,重要的是第一眼的悸动。这第一眼完全取决于少男的青春与梦想何时觉醒以及词人在情感涌动时看到了什么,晏几道看到了“心字罗衣”,而且看到了“双重”心字罗衣,这心字罗衣,以恰当的隐秘包裹了盛大的绽放,引发了少年词人的无限遐想,留下了特别深刻的印象,也因为阻隔了词人的眼光,少年便一辈子记住了它,从此,懂得了什么叫“刻骨铭心”。

当然,这种隐秘的心思本来只适合在词中含蓄表达,只适合在几个要好的公子哥儿之间暗语传递,要不是“小蘋”后来辗转流落,要不是这种“极品公子”与歌女一见钟情的故事让无数灰姑娘感动得一塌糊涂,因此到处传唱这首词,可能我们还无法知道晏几道清高洒脱的背后还有“恋物”的痴情。

那一袭“两重心字罗衣”,不仅是人间最昂贵的衣裳,更是爱情最深处的意象,承载着词人与小蘋那段如梦似幻的往昔。

“心字罗衣”是宋代仕女装束的一种,或云以心字篆香熏过,但个人觉得,另一种解释更加富有诗意,就是以心形衣襟相叠而成,婉转达意,最宜少女纤柔的身姿。两重心字,更添几分层叠的用心,也可以暗示心意交错,缠绕难分。而在晏几道的记忆中,这一袭罗衣之美,并不仅仅关乎衣裳本身,更关乎人,关乎情,关乎那一瞬间的心动。

那是初见的时分,小蘋身着“两重心字罗衣”,以琵琶弦音诉说相思。轻纱拂动,眉眼低垂,她的神态,她的语气,她的一切,皆映入词人的心湖,漾起层层波澜。从此,这件衣裳不再是单纯的织物,它成了晏几道内心深处的印记——带着被爱情铭刻的烙印进入被时光封存的风景。

心理学上认为,记忆最容易被激活的,是那些带有强烈情感冲击的画面,记忆常常偏爱某个生动的瞬间,爱意浓烈之时,一颦一笑即永恒。而晏几道对于小蘋的痴迷,使得这位身着“两重心字罗衣”之歌女成为他心头的白月光,哪怕岁月流转,依旧无法忘怀。双重罗纱叠映出人类对“心有灵犀”的渴望,当我们隔世凝视这个被词人定格的服饰细节时,仿佛看见一位北宋最精致的年轻人将难以言说的情感打包后封印进织锦纹样的宋词中,留待后人解读。

这也正是宋词最迷人的地方——它不是直抒胸臆,它偏爱以景寓情,以物承意,让情感寄生于物象之中,比如,秦观词:“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。”李清照词:“知否?知否?应是绿肥红瘦。”贺铸词:“试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮。梅子黄时雨。”这些最美的词句都是通过具体的事物,将深藏于内心的情感具象化,从而引发共鸣。而“两重心字罗衣”之所以打动人心,也因为它不仅仅是一件衣裳,它是晏几道的“人间四月天”,是一段不能重来的邂逅,是公子的一段执念,是词人笔下那不愿散去的梦影。岁月漫漫,往事难追,唯有那“两重心字罗衣”,仍在晏几道的词里,在流转千年的风里,低吟浅唱,不肯散去。

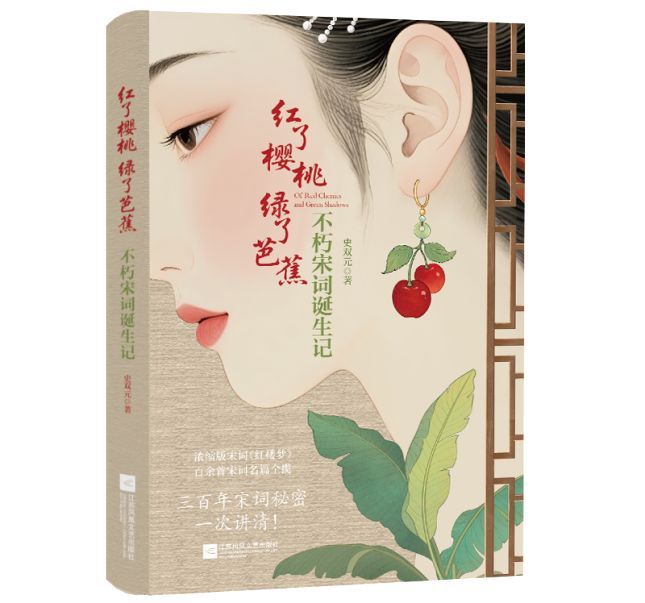

(本文摘选自《红了樱桃,绿了芭蕉:不朽宋词诞生记》,史双元 著,江苏凤凰文艺出版社出版)

《红了樱桃,绿了芭蕉:不朽宋词诞生记》,史双元 著,江苏凤凰文艺出版社出版

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6