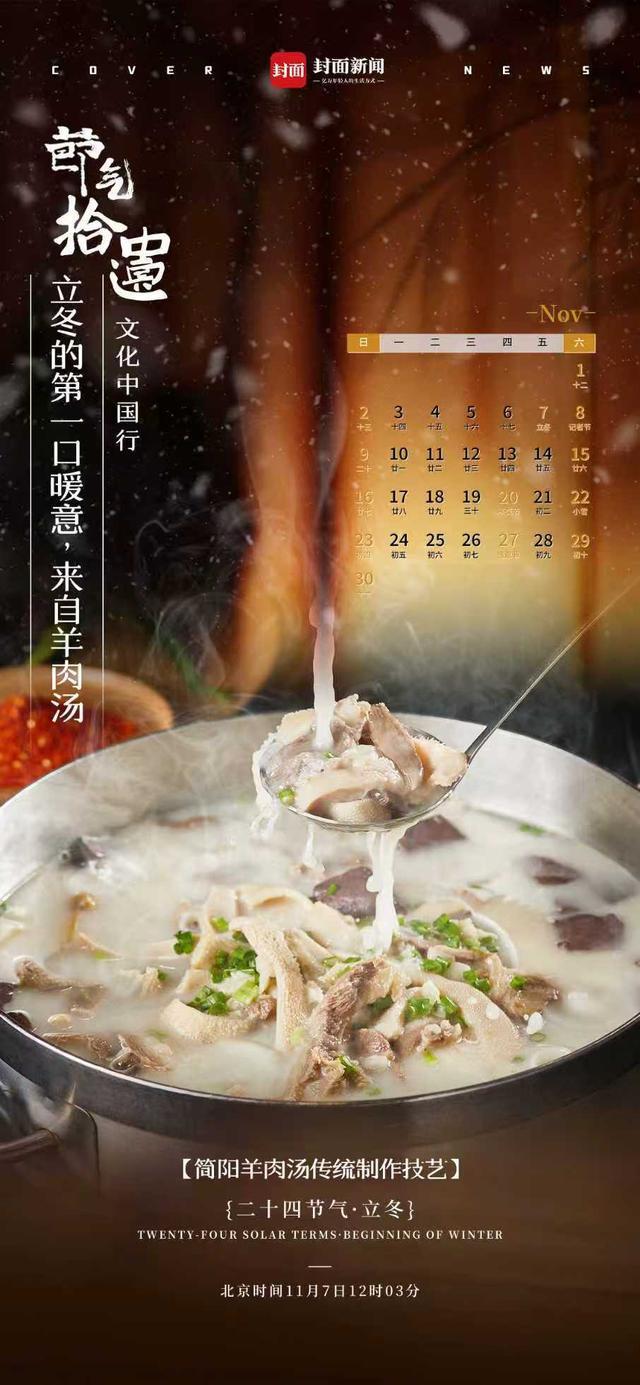

海报

封面新闻记者 徐语杨

立冬,二十四节气之十九,标志着冬日的开端。《月令七十二候集解》有言:“立,建始也;冬,终也,万物收藏也。”寒气初凝,万物趋于休憩,人体也需顺应自然,储备能量以御寒冬。在饮食文化底蕴深厚的中国,各地有着不同的立冬进补习俗。于北方,饺子是主角;而在天府之国的四川,一碗热气蒸腾、汤色奶白、香气四溢的羊肉汤,便成了许多人心中冬日最温暖、最地道的仪式感。羊肉,性温味甘,是驱寒暖身的佳品。

马魁提到,一到冬天,进店吃羊肉汤的客人会明显增多。尤其是在父辈和祖辈经营的时代,羊肉汤只做冬天的生意。不过由于当代经营模式和羊肉制作技艺的丰富,如今在许多羊肉汤店铺中,一年四季都可以吃到羊肉汤了。

立冬前夕,封面新闻记者采访到传承经营简阳羊肉汤近20年的马魁。2023年,简阳羊肉汤入选四川省第六批省级非物质文化遗产代表性项目,马魁目前正是该项目的省级非遗代表性传承人。

马魁(中)

法学生闯荡之后回归灶台

一碗羊肉汤传承三代人

一碗羊肉汤的背后,是几代人的坚守与故事的沉淀。“我还没出生之前,家里就开始做羊肉汤了。”马魁的讲述将时光拉回至上世纪,他的爷爷已经开始做羊肉汤。到了父亲马厚德这一代,羊肉汤的生意逐渐壮大起来。”那会儿有火车站,货运多,人流大,三轮车夫、搬运工这些做苦力的底层人士比较多,大家都需要补充体力。”马魁解释,羊肉汤最初是以早餐的形式出现,为那些在凌晨三四点就开始劳作的工人提供足以支撑一整天的能量。那个时候的羊肉汤,煮熟过后切片,冒起来,较为简单。但这碗汤,在当时是力量的源泉,是劳作者们朴实而温暖的慰藉。

父亲马厚德为人实在,其名“厚德”如今也早已成为远近闻名的羊肉汤招牌。他坚持亲自选羊、宰杀,保证食材的新鲜可见。通过马厚德的不断钻研,单一的羊肉汤发展出炒羊肝、羊蹄等各式菜肴,乃至“全羊席”,使得羊肉汤从早餐逐渐延伸至午市、晚市,并从只在冬季营业,发展到因食客需求而一年四季不间断供应。

马魁父亲马厚德

然而,作为“汤三代”的马魁,童年时并未立刻爱上这样的家族手艺。“当时家里面长期养羊,就养在我们后院。我就总感觉有些味道,读书的时候也总担心同学笑话我。”他坦言曾因此感到困扰甚至“反感”。读大学后,在外求学的马魁发现简阳羊肉汤开始声名远扬,马魁也经常给室友或者老师带去家乡的羊肉汤品尝,大家都非常喜欢,这份认可,悄然改变着他内心的看法。

简阳羊肉汤

马魁是80后,大学攻读的是法学专业。他并未像传统子承父业的故事那样直接回归灶台。“父亲还是觉得搞起早贪黑的比较辛苦,他觉得既然我都读大学了,肯定可以有更好的发展。”怀抱闯荡之心,马魁先后从事过房地产销售、食品销售,还在内江做过服装生意。直到2008年之后,他才开始真正跟着父亲学习羊肉汤制作的手艺。但过程并非一帆风顺,其中有与父辈经营理念的冲突,也有许多现实的无奈。

简阳羊肉汤古法制作:

关键在于“炒”

简阳羊肉汤的传统制作技艺,严格遵循古法,每一步都蕴含着传承的智慧。到底何妙之有?马魁介绍,他们至今仍很大程度上保持着传统的技艺,整个过程始于对原料的极致讲究以及严格的步骤和工序,光是预处理,就需要经过长达7到10个小时的清水浸泡、换水以及彻底清除血水,这是有效去除膻味的关键步骤之一。

熬制是见证功夫的时刻。师傅们常在凌晨5点便开始工作,用羊骨先行“打底”熬制底汤。整个过程不能离开人,需要根据不同的时间段精准控制火候,交替使用大火与小火,不停歇地撇去浮沫(四川话叫“打泡子”)。熬好的羊肉捞出冷却后,被切成薄片。之后,是简阳羊肉汤区别于其他地区羊汤的特色工序——炒制。整个过程,辅料极少,仅凭姜、少许胡椒,以及最关键的羊肉本身,便能激发美味。

师傅正在炒制

谈到传承,马魁既欣慰又忧虑。简阳羊肉汤以家族传承为主,辅以招收徒弟。但一个普遍的现象是,年轻人现在大多不愿意从事这个行业。而马魁自己也每年带徒,但他发现,“现在的问题就是徒弟的年龄越来越大,有些徒弟比我年龄都大。”年轻人对于投身这一行当显得兴趣缺缺。

究其原因,马魁认为,传统手艺通常比较枯燥,且需要持之以恒。要保持每个步骤要不出问题,就要有耐心、专注与坚守,这在快节奏的当下,对年轻人构成了挑战。他深切希望,有更多的青年人,以及更多的资金和各方的支持能投入到这个行业,为古老的简阳羊肉汤注入新的生机与活力,让羊肉汤成为简阳深入人心的文化地标。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6