百年大楼改造后首向艺术项目开放,年轻策展人们如何演绎?

秋雨时节,汉口路上的老市府大楼更显百年韵味。当策展人杨丹初次走进老市府大楼时,发现空间亟待展陈,老地板有些吱呀作响,这让学建筑出身的她兴奋起来:“艺术好像在激活这一充满历史厚重感又未被定义的空间,就像针灸一般,这里就有更多的活力了。”

第二十四届中国上海国际艺术节“扶持青年艺术家计划”视觉艺术项目落地外滩·老市府。(孙彦扬摄)

撑伞的行人只要驻足片刻,就可以透过窗户看到里面正在展出的上海国际艺术节“扶青项目”的展览。而从展览厅内向外望去,上海流动的街景,似与百年建筑的沧桑、当代艺术的活泼形成最融洽的呼应。外滩·老市府是一座始建于1914年的历史保护建筑,这也是历经十年改造后首度向艺术项目开放。

从展览厅内向外望去,即是上海街景。(孙彦扬摄)

第二十四届中国上海国际艺术节“扶持青年艺术家计划”视觉艺术项目将于10月31日正式启幕。本届项目落地外滩·老市府,推出委约个展《天空呼吸的频率》与群展《出神之境》,以“艺术与科技融合”“多感官视听沉浸”为核心特色,将于10月31日至11月23日期间向公众免费开放。

艺术为老建筑注入新可能

上海的老建筑比比皆是,空间这么多,如何用好内容激发活力?在杨丹看来,艺术恰恰是将当代上海与历史上海串联起来的方式。

利用老市府大楼的不规则空间,群展《出神之境》将一处沿窗空间设计为红色,老建筑窗口正对着抽象画《影子的影子》,地面上是艺术家王一设计的作品,“AI生成的黑色玻璃制品形似山峦,红色灯泡与电缆像流动的血脉,形成有机与无机的结合。老建筑原有的冰冷砖墙肌理,与艺术作品中蕴含的柔软质感,以及观展者进入空间后产生的身体感知体验,三者在此场域中实现了有机交织与结合,共同构建出兼具视觉张力与空间深度的观展环境。”杨丹告诉记者。

群展《出神之境》现场。(主办方供图)

为都市人的情绪开启多个入口。无论是展览中以X光片的人体骨骼配以花朵影像的《梦中身》,还是寓意办公室的重复日常的装置剧场作品《发展受阻》,都在激发着观众创造“可被身体感知、被情绪牵引”的不同观看方式。用杨丹的话来说,“我不想用冰冷的方式诠释某个事物,而是致力于将艺术作品的温度传递到观众的心中,构建一个开放的对话空间——无论是作品与作品、还是观众与作品之间。我希望让建筑空间、策展思路与艺术家的作品在此有机交织、融合,最终让每位观众都能在这个场域中寻找到属于自己的精神支点。”

群展《出神之境》现场。(主办方供图)

青年策展人杨丹、陈茜延续她们擅长的空间叙事方法,一起策划了本次群展项目《出神之境》。展览聚焦“出神”这一意识状态,集结陈量、胡为一、卡卡、黎小锋&贾恺、任若溪、舒楚天、夏诚安&维乐、王一、zzyw(汪洋&漆贞贞)等九组跨媒介艺术家,通过装置、影像、声音与表演等形式,重新讨论数字时代人们的精神体验如何被塑造。

群展《出神之境》现场。(主办方供图)

数字技术突破空间局限

本届“扶青计划”的一个显著特点是,越来越多艺术家、策展人倾向于使用数字技术创作与策划展览。

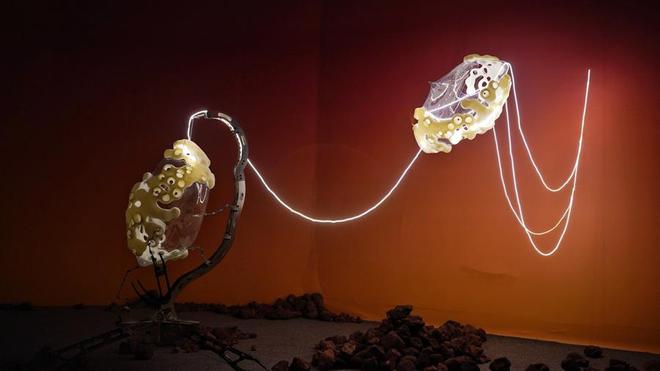

本届个展项目《天空呼吸的频率》由跨学科艺术团体Black Void(黑空)呈现,他们善用大数据解析生态事件背后的故事,将抽象的气候议题转化为可感知的视听体验。其作品《生物圈3号》通过数字生成与未来考古的手法,提供了一个数字环境中的火星真菌生成系统、一系列雕塑装置,以及一部AI参与生成的短片。

个展项目《天空呼吸的频率》现场。(主办方供图)

个展项目《天空呼吸的频率》现场。(主办方供图)

“我们的每一次呼吸,都在吸入人类活动的痕迹。而我们希望用数据弥合宏观与感知的鸿沟。”Black Void团队负责人蔡艺璇告诉记者,《大气炼金术》作品是Black Void团队成立以来的第一件作品,它通过算法生成的方式,以全球300个城市的气象数据为基础,通过算法生成这些城市的数据云雕,观众可以通过最直观的方式看到城市的生态状况。

个展项目《天空呼吸的频率》现场。(主办方供图)

展览《天空呼吸的频率》也是“扶青计划”视觉艺术项目首次由团体而非个人担纲个展。展览团队由蔡艺璇与肖钰晗共同发起,成员涵盖数字媒体、建筑设计、数据科学及音乐等多个领域,并与气象、能源、碳数据等机构合作,构建出艺术与科技深度融合的创作路径。

此外,记者发现,在群展《出神之境》中,设置了生成式AI作品,观众可站在电子装置前与AI进行互动游戏,并根据不同的故事走向获得打印出的“一种答案”。“其实我们讨论的是AI与人类的互动,上传的文字语言与人体的感知语言有一种冲突。你也可以跟AI许愿,但是这个许愿AI可以帮你实现吗?”杨丹问了这样一个有趣的问题。

群展《出神之境》现场。(主办方供图)

大师工作坊+美术新空间,新生态助力青年

2025年,“扶青计划”首次增设“大师工作坊”。中国数字媒体与录像装置艺术先驱胡介鸣担任个展导师,从创作概念与表达层面为Black Void提供专业指导;独立策展人沈奇岚则为群展项目把脉,优化展览结构与空间叙事逻辑。

“作为青年策展人,如何将天马行空的想法真正呈现在一个展览中,是需要很多经验与指导的,我们在跟沈奇岚老师一对一的辅导中,在策展的主题定位、作品选择以及空间呈现等方面都有很大收获。”杨丹告诉记者。

未来,“扶青计划”视觉艺术项目还将持续深化“大师工作坊”机制,整合行业资源,搭建从创意孵化至成果呈现的全链条支持平台。同时,项目将进一步发掘兼具文化底蕴与公共属性的“美术新空间”,拓展全球合作网络,鼓励跨文化、跨学科创作,逐步构建开放、持续、多元的青年艺术生态。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6