路上遇到婚车讨把喜糖图个喜庆,这种情况在多地婚礼习俗中很常见。然而,一些不法分子利用这种习俗,拦道阻车、强讨财物、不给不让走,扰乱了社会秩序、触碰了法律底线。(10月28日 光明网)

婚车遭拦截强索红包香烟、彩礼被抬为“天价筹码”、低俗婚闹突破人格底线……近年来,一些打着“讨喜庆”“讲习俗”幌子的行为频频上演,不仅搅乱了喜事氛围,更在越界中触碰了法律红线。习俗是情感的纽带,不是敛财的工具,对变味的“民俗”要提高重视,也要主动抵制,重塑共识,更要划出边界,让更多人明白“风俗不可违,法律更不容犯”,让风俗回归最初的意义。

变味的“喜钱”,不是讨彩头,是“趁喜打劫”。传统婚俗本是邻里亲友间的温情互动。拦婚车讨颗喜糖、要个小红包、送份祝福,彩礼彰显长辈对新人的期许,这些行为因自愿、适度而契合公序良俗,成为婚嫁文化的温暖注脚。但当讨喜变成强要,祝福沦为勒索,这种以喜庆之名强索硬要、借人情绑架变相敛财等行为,早已跳出风俗范畴,露出了非法牟利的真面目,让喜事变味、人情变味,把“喜庆”变成了“险情”,更蚕食着民俗文化的温度与社会公序良俗。

“吃喜”是一种习俗,但是不应该没有边界。现在,有的地方为了“吃喜”,让“拦门红包”从图个热闹变成漫天要价,列出最低份子钱标准将人情往来异化为“收入指标”……这些“喜钱”让喜事变成了“人情劫”,显然是没有把握好恰当的尺度。法律从未因“风俗”二字网开一面,明确的红线早已划定。“吃喜”的本质是“喜”,边界是“礼”,判断行为是否违法,关键看是否具备“非法占有目的”与强制手段。守住“吃喜”边界,守住风俗的本真,守住人情的温度,就需要礼金自愿、排场适度,重拾“礼轻情意重”的传统,抵制“以喜敛财”“铺张浪费”的不良风气。

破局“趁喜打劫”,要法律亮剑,更要观念革新。铲除“趁喜打劫”的生存土壤,让喜宴回归喜悦本质,要法律亮剑,明确界定“趁喜打劫”的违法行为,对强制索礼、暴力扰喜、借机敛财等行为,及时保留视频、录音证据并报警,不纵容违法行为滋生气焰。从监管层面构建“预防+严惩”的治理网络,通过普法宣传明确风俗与违法的边界,让群众知晓拦车索财、天价彩礼等行为的法律后果,同时变“个案处罚”为“主动防控”,倡导简约喜宴、文明随礼的新风尚,不强制、不攀比、不盲目,从思想上实现观念革新,从源头遏制陋习蔓延,让“不敢趁喜打劫”成为共识。

风俗的生命力,在于承载美好、守护温情,而非越界逐利的“遮羞布”。当法律的边界清晰可辨,当文明的观念深入人心,那些披着“风俗”外衣的违法行为便无处遁形。唯有如此,传统婚俗才能回归本真,民俗文化在法治与文明滋养下,方能传递温暖、凝聚人心,绽放持久的生命力。

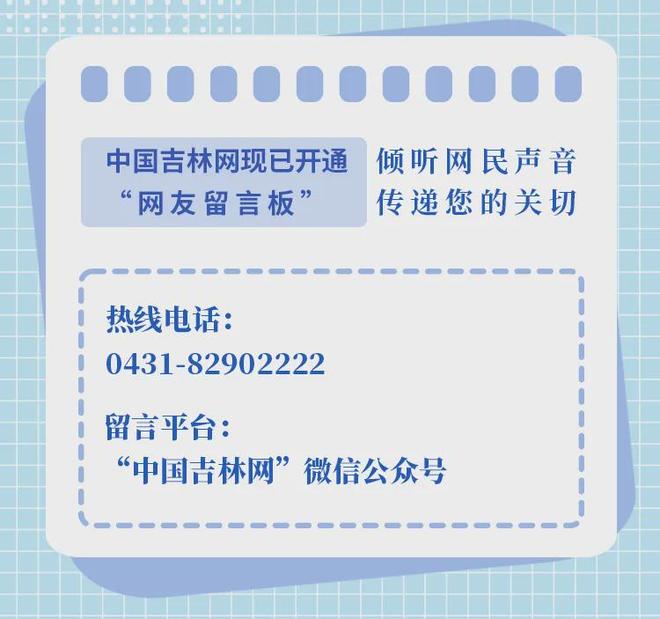

来源: 中国吉林网长白时评出品

编辑: 刘怡彤 审校:王伟光

主编:曲翱 监制:陈尤欣

统筹:张燕

点喜欢

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6