今天,是夏衍先生125周年诞辰。虽然他曾自谦地说“平生最怕被人称作什么家”,但他几乎贯穿了整个二十世纪的人生,宛如半部中国左翼文艺史,在中国左翼文艺革命的多个领域,他都是开拓者、组织者和领导者之一,为民族革命,为中国现代话剧、电影事业的发展作出不可磨灭的贡献。

正如中国作协党组成员、书记处书记、副主席吴义勤在日前于上海市作协举行的“夏衍的精神遗产与当代价值——纪念夏衍先生诞辰125周年座谈会”的讲话中所说的,“夏衍先生以笔木为戈,以舞台为阵,以荧幕为桩,在中国现代文化的星空中刻下了不朽的光,他的精神遗产如黄浦江水奔涌不息,他的艺术生命使外滩的钟声穿越时空,至今仍在扣击着我们的心灵,照亮着新时代文学前行的道路。向夏衍先生学习,继承和光大他的精神,从先生这里获得启示和力量,是新时代中国文学和中国作家的责任和使命。”

座谈会现场

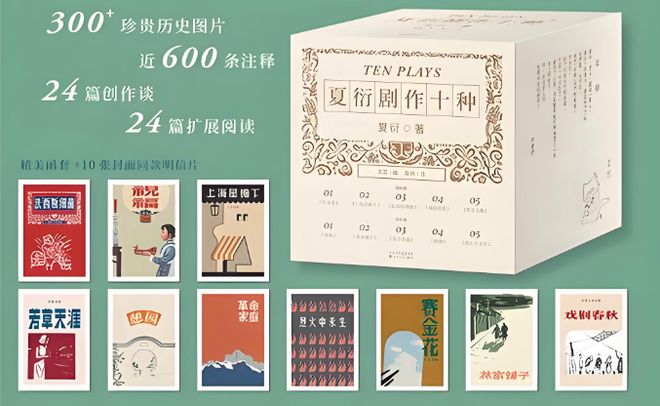

座谈会上发布了百花文艺出版社出版的《夏衍剧作十种》,收录了夏衍的十部经典剧作,其中话剧卷五部:《赛金花》《上海屋檐下》《法西斯细菌》《戏剧春秋》《芳草天涯》;电影卷五部:《祝福》《林家铺子》《革命家庭》《憩园》《烈火中永生》。十部作品以手术刀般的笔锋,在舞台与银幕构建了文学的三棱镜,既折射出革命的激情,又透析着人性的暗礁。同时还收录了夏衍的24篇创作谈,专家撰写与作品相关的24篇扩展阅读,并对时代背景、历史事件、文化风俗等作注近600条,收录300余幅珍贵历史图片,让读者感受到文字背后的历史温度。

上海之于夏衍,如同绍兴之于鲁迅,北平之于老舍

“今天,我们怀着无比崇敬的心情,在夏衍先生曾经工作过的这个院子里、在他曾经出入过的这个大厅里,举行纪念夏衍先生诞辰125周年座谈会,具有特别重要的历史和现实意义。夏老自青年时代留学归来,就投身上海这座城市进步文化的浪潮中,可以说,夏老是上海文艺事业的深耕者,是上海文学走向进步和繁荣的领路人,更是上海作协的奠基人。”上海市作协党组书记、专职副主席马文运的致辞,高度概括了夏衍与新文化运动中心上海的密切关系。

近百年前,夏衍受党组织的委托,在上海联系鲁迅,与冯乃超、钱杏邨等人一道发起成立了中国左翼作家联盟以及左翼电影小组。这两个团体迅速成为全国左翼文艺的核心阵地。在左翼文化阵营中,他既是组织者,也是创作者。 上海解放后,他在华东局和上海市委都分别担任要职,主管文化新闻单位的接管和筹建。上海市作协就是在他的直接关心下建立和成长的。他的创作和实践至滋养、启发了一代代上海作家,“他教会作家如何与城市对话,在夏老的笔下‘弄堂里的晾衣绳’‘石库门的青砖墙’‘跑马厅的钟声’‘黄浦江的汽笛’……这些细节不是简单的地域符号,而是独特的上海美学,它既不同于北京的四合院文化,也有别于岭南的骑楼风情,在这种美学中孕育出来的平民文学,既拥挤又温暖,既琐碎又深刻。”马文运表示,“这些年来,作协一直牢记夏老的遗志——用文学为人民服务。在新大众文艺蓬勃发展的今天,在建设习近平文化思想最佳实践地的上海,我们仍然要学习夏老心怀家国、服务社会的崇高精神品格,在这片夏老曾经付出心血的文学沃土上,书写出更为壮丽的文学诗篇。”

夏衍的孙女、作家沈芸表示,祖父的一生与上海有着千丝万缕的联系,不仅是工作,上海更是孕育了他的创作,“他在上海完成了创作生涯中最重要的三部作品,《包身工》《赛金花》《上海屋檐下》。我一直认为,上海之于夏衍,如同绍兴之于鲁迅,北平之于老舍。”

夏衍留下的文化和精神遗产,至今仍惠及生活在这座城市里的人民。上海图书馆研究馆研究员黄显功回忆说,上世纪80年代,夏衍以及其家人捐赠了大量文物和史料,他曾在上图多次接待夏衍的家人。上图也多次以这些捐赠物为基础,举办以夏衍文献为主题的展览,如1990年的夏衍文学创作生涯60周年展览,2000年的夏衍著作文献展。上图浦东新馆成立时,开馆展览便是“海上文运——夏衍手稿文献展”,展览上仿真复制的夏衍爱猫,获得无数读者的喜爱。今年是中国电影诞生120周年,夏衍125周年诞辰,上图举办“人民史诗 时代光影——馆藏文献手稿展”,把夏衍和电影相关的剧本及研究手稿集中进行展览,并和读者建立互动,邀请大家“与夏公共读”,读者在此走近夏衍的世界,缅怀夏衍的贡献,阅读夏衍的作品,继承夏衍的精神,建立了充满情感的连接。

对比夏衍那一代作家,当代文学介入现实的强度、力度、深度远远不够

正如座谈会主持人、上海市作协主席孙甘露所说,夏衍的当代价值,在于他始终把人民艺术和民族和人民的命运联系在一起。

在毕生的艺术创作中,他始终秉持着“真实才能令人幸福”的信条,是现当代中国文学“介入式写作”的典范,犹如支撑中国现代文学大厦不可或缺的“承重墙”。

吴义勤在讲话中认为,夏衍的文学成就和艺术创新,为现代中国现实主义文学和艺术发展贡献了宝贵经验。他的文学世界是丰富深邃的现实主义文学宝库,创作横跨报告文学、话剧、电影剧本、散文、翻译等多个领域,并且在每个领域都留下了里程碑式的经典作品。报告文学《包身工》是中国现代报告文学的开山之作与不朽典范,以深刻的真实性和强烈的批判性震撼社会,更以其田野调查的创作方法,树立了报告文学创作的标杆。在戏剧创作中,他以《上海屋檐下》《法西斯细菌》等近三十部著作,构建起独特的艺术世界,将鲜明政治性与娴熟艺术表现力完美融合,被唐弢先生誉为“沁人心脾的政治抒情诗”。他笔下的小人物皆有血有肉,在上海屋檐下的弄堂光影中,与芳草天涯的情感纠葛里,观众看到了是洪流下人性的光辉,这种平淡中见深刻的艺术追求,成就了中国话剧史的独特范式。

“对比夏衍那一代的作家,当代文学介入现实的强度、力度、深度都是远远不够的。”《夏衍剧作十种》出版方、百花文艺出版社总编辑汪惠仁认为,夏衍在他涉及到的文学领域都有代表性、示范性的力量,就是介入现实的勇气、介入现实的路径,他找到了合适的方式,这一点值得出版界、写作界提供更丰富的思考。

与会者也不约而同谈到,学界对夏衍的研究还有待深入。上海戏剧学院院长黄昌勇表示,夏衍的文化与精神遗产应该在上海的文化建设中发挥更大的作用,他的作品和人生经历都是传奇,应当成为我们当下创作的资源,同时夏衍在中国现代思想史上有很多有待研究的问题,需要继续深挖和研究。

上海交通大学人文学院院长吴俊认为,夏衍的作品具有鲜明的海派文化创作特征,或者说海派多元审美的特质在夏衍作品有非常充分和鲜明的体现,从地域美学的视角来看,他是海派美学的代表而且是示范者。如果把一个作家放在个体文学以及现代文化工业的视野里来评价,夏衍是集现代性、海派、左翼、红色文化风格融为一体最典型的代表人物,对他的创作和人生经历应该有更充分的研究和发掘。

座谈会由上海市作家协会主办,上海文学创作中心承办,毕胜、周斌、陈子善、聂伟、桂未明、孔海珠、崔庆蕾、黄德海、张定浩、木叶、周青丰、杨乐、张雪等出席。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6