“我在故宫画小画儿”|专访陈乐

陈乐,昵称阿乐,故宫博物院的一名普通员工。

她喜欢四处旅行,通过画小画儿来记录生活。她曾画下了数百幅故宫的风景,为故宫文创绘制“小确幸”笔记本系列,在故宫各平台销售超10万册。她也曾为《紫禁城》杂志撰写并绘制《阿乐画故宫》专栏,出版了《我在故宫画小画儿》。现如今,她还运营着一个名叫“我在故宫画小画儿”的公众号,分享手绘的故宫风景和故宫知识科普。

“我已经不算新人了。”陈乐“进宫”的故事要从2010年讲起。2010年,毕业于北京某高校艺术设计专业的陈乐通过招聘进入故宫,成了这里的一分子,故宫的风景也自此跃入陈乐的世界,“我自小就喜欢画画,大学专业也与艺术相关。来故宫工作后,每天能看到很多美丽风景,就很自然地萌生了把它们记录下来的念头。”

一开始,陈乐只是偶尔动笔。2016年4月,同事兼多年好友的LX提起,自己还有两年就要退休了。这句话让陈乐心里蓦地一沉,涌起一阵强烈的不舍。“我想在她退休前,把她经常路过的故宫风景画下来送给她留作纪念。”为了完成这份特别的纪念,陈乐开始在朝八晚五的工作之余,全心投入,密集画起了故宫的风景。

平日里上班早来一点,或是下班晚走一会儿,还有午休的一个小时,陈乐用这些点滴碎片时间,一幅一幅地用画笔记录着自己在宫中的所见、所思、所感。慢慢地,陈乐开始运营自己的公号“我在故宫画小画儿”,分享她手绘的故宫风景,推荐书单、片单,科普和故宫有关的各类知识。

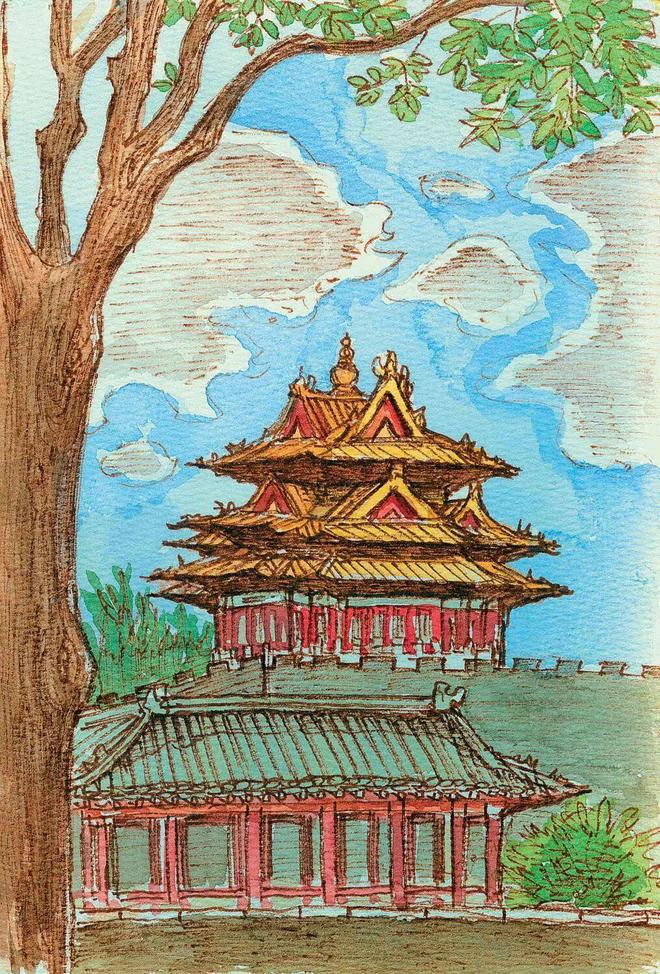

红墙内外的缤纷落英,午后慵懒的小猫,故宫里来来往往的工作人员,宫院角落的地砖,又或是雨后秋日的树影……这些风景中,有我们所熟悉的地方,比如慈宁宫花园、御花园,也有一些属于故宫人自己的角落,以及传心殿、建福宫花园、景福宫、梵华楼与佛日楼等没有开放的区域。每日穿行于故宫之中,打量着宫里的一草一木,一砖一瓦,也让陈乐对故宫有了更多的发现与感悟。因为画画,陈乐注意到那些平日里很容易忽视的细节,比如在画陶瓷馆的三彩胡人俑的时候,她才发现,原来胡人的肩上还坐着一只猴子。

就这样,一笔一笔,一幅一幅,陈乐笔下这些精心绘制的“小画儿”,勾连出了故宫的绵长时光,也为我们打开了故宫亲切的、生活化的一面。从老一辈的“守好每一件”,到新一辈的“让文物活起来”,像陈乐一般的又一代故宫人,用自己的方式,让故宫的故事,传到更多、更远的地方。

本文内容出自新京报·书评周刊10月10日专题《进宫》B06版。

“进宫”专题已推送文章链接:

采写|新京报记者 何安安

故宫的温度与亲和力

新京报:在“入宫”以前,你心目中的故宫是什么样的?进来工作后,会有一些不同的感受吗?

陈乐:以前对故宫的印象是——它除了是座威严而雄伟的皇家古建筑,同时也是座博物馆。工作后发现在前两者的基础上,它也有自己的温度与亲和力。

每一位在这里工作的人所经历与面对的问题其实与宫外并无差别:酸甜苦辣咸、人生百态,一味都不会少。因为日常所做的都是基础工作,需要踏踏实实去完成,所以更多体会到的,或者需要的其实是一种平静感。

扪心自问,我也不过就是众多故宫员工中渺小的一分子。希望自己能在尽力把本职工作做好的同时,记录周边的风景。更希望大家能忽略我这个人,但透过我的眼睛,发现这里的美好。

陈乐(自画像),故宫博物院员工

新京报:在故宫“上班”究竟是一种什么样的日常?

陈乐:和大多数故宫人一般,我从事的是一份普通岗位的工作,并无太多可赘述;也和大多数同事一般,我日常的工作日大多从早晨打开办公室大门开始(有的部门作为独立院落涉及领钥匙、开部门大门),而后打开电闸、走路或者骑车去接打一天所需饮用的热水,而后开始工作。下班的时候则需要关办公室门、关电闸,一些独立院落还涉及关闭部门大门、归还钥匙等。

新京报:“入宫”十五年,有没有一些你特别钟爱的地方?

陈乐:我很喜欢十八槐、断虹桥。那附近除了有槐树,还有很多银杏树,也因此有很多绿荫:夏天走过那段路会感觉凉爽,到了秋天银杏由绿转黄,风景非常美丽。最喜欢的是春天开满二月兰的墙角。

随性的创作意外受欢迎

新京报:你笔下的“小画儿”有一种特别的亲切感,如同一本独特的“故宫说明书”。你画“小画儿”的灵感来源是什么?

陈乐:灵感是源于个人兴趣。我总是不去深究,看到什么好玩儿就画什么。

现在北京已经入秋,有时候急匆匆地走在单位路上,无意间抬头看到一棵柿子树上结满了果实,正在由青转红,很想画;有时候会看到小猫在停放自行车的墙边、在车与车之间徜徉,很想画;还有正在修葺的宫殿,很想在对外开放的那天去瞅一瞅有什么好玩儿的,和想象中的书里读到的一样不一样,很想画……

我最喜欢北京的秋天。但整理自己的画稿,发现雪景画得很少,一直在想要怎么画一画,毕竟下雪的故宫也很好看。

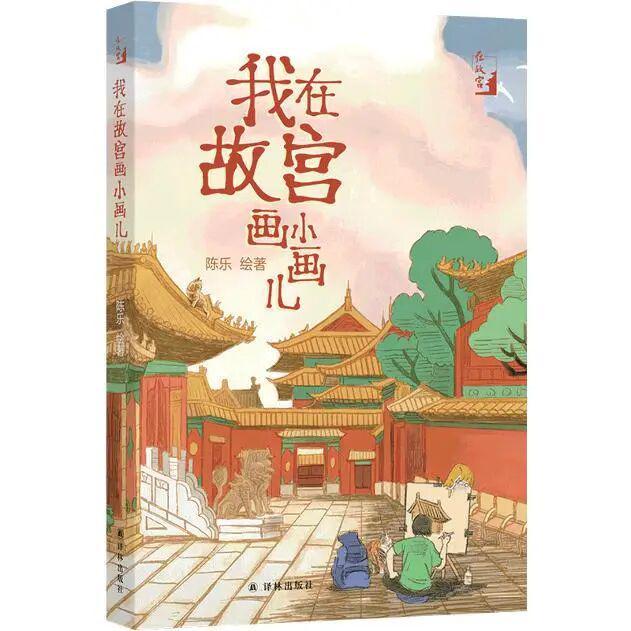

新京报:2024年,你出版了《我在故宫画小画儿》,可以聊聊这本书吗?故宫文创非常受欢迎,除“小确幸”笔记本外,“小画儿”还有没有一些打造文创产品的计划呢?

陈乐:我从小在妈妈的引导下,有写日记的习惯。再长到大一点,开始喜欢画画,就由“写”日记转为了“画”日记,这个习惯延续至今。生活中的小事与见闻都会事无巨细地作为一种“流水账”记录下来,所以当工作地点来到故宫,日记的内容中也就自然而然地有了它。只是一开始画得更为随意,后来因为同事兼好友即将退休,就萌生了想把之前一同走过的路、看过的风景画下来,给她作为退休纪念的想法。这也是《我在故宫画小画儿》的初衷。

我自己其实没有具体去想或者去计划,可能对很多事都是这样,不论是书、公众号还是文创。除了之前提到的、想为同事好友留念这个“执念”之外,多数时间我只是由着自己的兴趣去画,因为不懂而去查相关知识,然后写下来。也许是碰巧,我所感兴趣的内容与好奇的东西和大家差不多,而被大家喜欢,这其实也是一种幸运。

《我在故宫画小画儿》插图,经译林出版社授权刊发。

新京报:无论是故宫的猫、角落里的石雕,还是故宫里的四季变化,你的“小画儿”充满了“生命感”和“日常性”。平日里,你是如何确定自己的日常“选题”的呢?

陈乐:我其实并没有什么态度,只是由着自己、喜欢什么就去画。

可能因为我比较愚钝,学什么都很慢也并不精通,小的时候总是很担心有一天突然不会画画了可怎么办。再长大一点发现并不会,就很珍惜它;也可能是后来曾一度担心自己万一没有什么想画的主题可怎么办,后来发现那一天好像也不会来,就心里很踏实;再或者是因为自己的画技相比科班出身、知名美院的毕业生实在相距甚远,但因为喜欢,就一直画下来了;不过,最重要的还是因为故宫本身是一座宝藏,能幸运地在这里工作,才让上述一切变成可能。

新京报:在你的视野里,故宫里除了普通同事,还有很多“非人类同事”,可以讲讲你和它们的故事吗?

陈乐:大概因为画画比较安静,所以很容易吸引同样喜欢安静的小动物的“青睐”;也可能是自身性格比较“i”,很多时候不好意思和人打招呼。但进到一个陌生院子,首先会关注到院子里的乌鸦和喜鹊,和它们说话;有时候骑车路过,发现有小猫在窗台上打瞌睡,或者蜷在车子底下发呆,便会过去“叨扰”一下。

在故宫工作是种“幸运”

新京报:在《阿乐的推荐书单》里,你推荐了橘玄雅的《清宫穿越指南》。如果真有“穿越者”,最应该做些什么呢?

陈乐:如果真有“穿越者”,就我自己而言,首先得把相关历史、各类习俗、穿着规矩等了解清楚,谨防一下子就被识破、“露馅”。

新京报:“进宫”十几年来,故宫发生了哪些变化?

陈乐:也许是迟钝抑或问题过于专业,以至于我并未发现太多变化。

但对于自身而言,时间所带来的最大变化也许是更能沉得下心。再就是观察周围的同事,从来很少去表达与诉说自己对单位的感情或者热爱,而是如螺丝钉一样,虽然沉默但全心全意地把手头的每一件事都做好。我也希望能像他们一般。

年纪越长,越发现由于个人能力水平的局限性,自己擅长且做得好的事其实不多,时间也不太够用。

《我在故宫画小画儿》

作者:陈乐

版本:译林方尖碑|译林出版社 2024年10月

我的画儿也谈不上画作,更多的算是一种记录。如果能在本职工作完成好的前提下,在间隙间多多记录日常,就很知足了。

新京报:你曾经说过在故宫工作是一种“幸运”。今年故宫博物院迎来建院一百周年纪念,最想对故宫说些什么?

陈乐:我们国家是拥有五千年历史的泱泱大国,历史悠久文化璀璨。在人才济济的社会里,能够进入故宫、守着这里,是很大的幸运。

我很喜欢单位不知名角落里默默绽放的野花野草,比如:二月兰、玉簪花、野薄荷、野生地黄。那就祝愿它:欣欣向荣。

本文为独家原创文章。采写:何安安;编辑:李永博;走走;校对:薛京宁。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

最近微信公众号又改版啦

大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

不错过每一篇精彩文章~

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单

了解《新京报·书评周刊》2024合订本详情

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6