今天(10月30日)是冼星海逝世80周年纪念日——1945年10月30日,这位因创作了《黄河大合唱》等一众知名作品的“人民音乐家”,因肺病在莫斯科克里姆林宫医院逝世,年仅40岁。

80载岁月流过,时至今日,他的作品仍然在海内外传唱——在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会现场,在莫斯科柴可夫斯基音乐厅,在中国人的口中和心里……

一首诞生于民族危亡之际的合唱曲,何以穿越时空,跨越国界,成为民族乃至世界的共同记忆?

音频报道

0 1

一首让冼星海一把抢过的长诗

壶口瀑布,九曲黄河上唯一的黄水瀑布,在这里,每一秒都有超过1000吨河水从20多米高的陡崖上直落而下,冲水拍石,浊浪排空、涛声如雷。这样壮美的景色自然吸引了大批游客。

游人游览至此,无论男女老幼,立于河边,想起的仍是《黄河大合唱》。

这里,就是《黄河大合唱》第一灵感的诞生地——1938年10月,诗人光未然东渡黄河去往陕西吕梁宣传抗战。

在这里,他目睹了船工齐心协力与惊涛骇浪搏斗的场面,心情久久不能平静。几个月后,光未然因伤撤回延安。养病期间,他再一次想起渡过黄河的一幕幕,心情激荡,创作了八章400行的《黄河吟》组诗。

1939年初的一个冬夜,抗敌演剧队第三队在延安为这首长诗举办了小范围的朗诵会。作为光未然的老同事、老朋友,冼星海也受邀参加。

▲《黄河大合唱》词作者光未然

来客在窑洞里或坐或蹲,静听朗诵。然而,朗诵刚一结束,蹲在前排的冼星海猛地跳起来,一把抓过光未然手里的组诗成稿,大喊了一声“我有把握写好它”,随后跑回了位于延安东山自己住的那口窑洞,开始通宵达旦的创作。

当时,冼星海虽然只有34岁,却已经是全国有名的作曲家。他祖籍广东番禺,1905年6月出生于澳门一个贫苦的渔家。出生前几个月,父亲就早早离世,母亲一人独自将他抚养长大,贫困的生活塑造了他坚韧不拔的品格。1926年,冼星海考入北京大学音乐传习所,第二年又从北京转到上海国立音乐学院学习。也是在这一时期,他提出“中国需求的不是贵族式或私人的音乐”,而是“普遍的音乐”。

1929年,因为参加学生运动,冼星海被迫终止了在上海国立音乐院的学习,远赴巴黎勤工俭学。在极为艰苦的条件下,他考入巴黎国立音乐戏剧学院,系统学习作曲理论,并获得了荣誉奖。

▲《黄河大合唱》曲作者冼星海

1935年8月,冼星海毕业于巴黎国立音乐戏剧学院高级作曲班。想到自己的理想,他放弃了留在欧洲的机会返回祖国,投入抗战歌曲创作和救亡音乐活动中。全面抗战爆发后,他加入了周恩来、郭沫若等领导的国民政府军事委员会政治部第三厅,期间谱写了20多首抗战歌曲,其中就有日后广为传唱的《保卫卢沟桥》《游击军歌》《在太行山上》等作品。但是,这段时间,冼星海总觉得自己的创作差了一些什么,而国民党对他创作进步歌曲的限制也让他感到不满。于是,1938年,他和妻子启程前往延安。

当时的延安,不仅是革命圣地,也被称为歌咏城:学校里唱歌,部队里唱歌,工厂、机关里也唱歌,开会之前唱歌,中间休息的时候也唱歌。这样的环境,让冼星海感到眼前一亮。他感到,随处可听到的高亢有力的放声歌唱,是一种集体的抒情,个体的微弱声音,汇入、混合在强大的众声之中,也让每个人都感到了集体的力量。

他在日记里曾写下这样的话——

一个音乐工作者,要为他终身的音乐事业革命、音乐工作奋斗到底,直到他离开世界。

一个音乐工作者,一定要有远大的眼光,伟大的魄力,永远望着远大的前程。

一个音乐工作者,一定和民众结合在一起,为民众、为伟大的中华民族不懈地奋斗。

“冼星海发现所追求了十几年的音乐道路,在延安能找到了,这才是理想的天堂。”延安革命纪念馆党委书记、馆长刘妮说:“他发现了我的音乐是要为全中国和全人类来努力,感觉到了他成为伟大的队伍当中的一员,他完全变成了一位战士。”

这样的转变让冼星海进入了另一个创作的黄金时期,他也渴望能创作一部鼓舞全民族抗战的文艺作品。

光未然的这首长诗让他心潮澎湃、眼前一亮。接下来的六天六夜,他始终处于亢奋状态,手握拳头,写几笔唱一句,偶尔抓起一把朋友辗转为他淘到的白糖送进嘴里咀嚼提神,很快就完成了60多页手稿。创作到高潮时,冼星海激动得把手中的烟斗都敲断了。

4月13日,《黄河大合唱》在陕北公学大礼堂首演。当时乐队只有3把小提琴、20多件民族乐器。不得已,乐队将煤油桶改造作为低音弦乐器,打击乐器用脸盆代替,加上大把的勺子放在搪瓷缸子里摇晃,以合成不同的音响效果。这支颇为“原始”的乐队演奏乐曲,烘托着站立台上的40多位热血青年放声高唱,让首演大获成功。

1939年5月11日,在庆祝鲁艺成立一周年的晚会上,冼星海指挥鲁艺合唱团再次演出《黄河大合唱》。作为指挥,冼星海脱掉了西装,穿着土布军装,打着绑腿,脚穿草鞋,以饱满的热情指挥着100多人的合唱团和乐队。在场聆听的人都被雄浑的气势和震撼的旋律所打动,现场观看的毛泽东连赞三个“好”,周恩来为他题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”

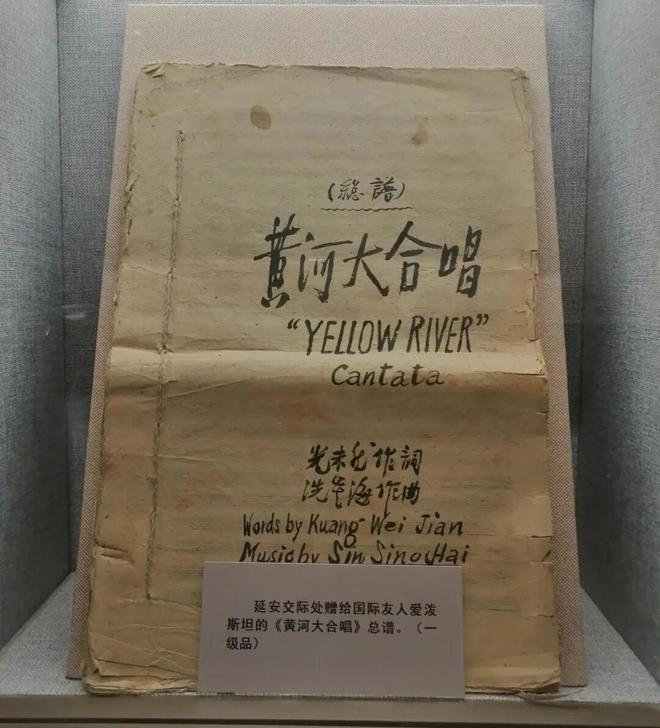

1940年,《黄河大合唱》乐谱被带到美国、苏联,由此走出黄土高原,走出中国,鼓舞了全世界反法西斯斗争。

0 2

流落异国,他仍笔耕不辍

也是在1940年,冼星海化名“黄训”,同导演袁牧之启程前往莫斯科,为纪录片《延安与八路军》进行后期制作和配乐。这是他生命最后的五年,也是一段创作与流亡交织的艰苦历程。

在出发之前,毛泽东曾经叮嘱冼星海要多考察苏联音乐和当地民族文化,为中国革命艺术创作提供借鉴,因此1940年底一到莫斯科,除了影片配乐工作,冼星海还与很多苏联著名音乐家展开交流,研究苏联音乐,丰富自己的创作。同时,他继续对《黄河大合唱》进行交响化改造,创作《民族解放交响乐》等作品,很快就受到苏联音乐界的关注。

但是好景不长,1941年6月,苏德战争爆发,纪录片制作陷入停顿。冼星海多次尝试取道内蒙古、新疆等回国,但都未能如愿。1942年底,他辗转来到阿拉木图,随身只有一包衣物、一把小提琴。站在阿拉木图的街头,他语言不通,无亲朋故旧可以投靠,就连他的身份也不是知名音乐家、《黄河大合唱》的作者冼星海,而是一位名叫“黄训”的一文不名的中国青年。

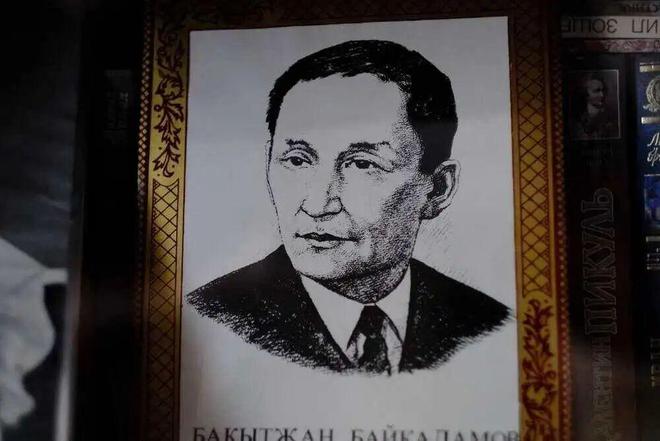

就在他即将流落街头时,他遇到了一位名叫拜卡达莫夫的当地人。

▲巴赫德让•拜卡达莫夫,哈萨克斯坦音乐家

“那时是11月中旬,傍晚的时候,我父亲去集市,在回家路上走过一位清瘦的人,那人穿着薄毛衣,拿着小提琴。” 拜卡达莫夫的女儿拜卡达莫娃回忆说:“看到这些,我父亲就折返回来,尝试交流后我父亲发现,那人不会哈萨克语和俄语,但是能看出来他遇到了困难,于是就把他带回了家。”

受战争影响,当时的拜卡达莫夫家已经借住了4位其他朋友,由于实施严格的物资配给,口粮也很不宽裕。但是,拜卡达莫夫没有犹豫——地方不够住,就让“黄训”在自己的姐姐家暂住;食品不够,就从每个人的口粮份额里省下来。拜卡达莫夫一家还在房前屋后种了土豆和胡萝卜,收货后拿去交换肉和油。

“当时冼星海身上衣服很不够,家里没什么能穿的,我的奶奶就设法找来一件很旧的大衣,决定把面翻过来给冼星海御寒。”拜卡达莫娃说:“她整整一夜没睡。第二天,她把这件连夜改成的衣服交给冼星海。”

中国人的习惯让冼星海不好意思收下这件馈赠,但他的拒绝却惹恼了拜卡达莫夫的母亲:

“我奶奶很愤怒:‘天啊!你看我的手,为这件衣服我忙了一整夜!手都扎破了。我都做好了你怎么能不收下!’”

冼星海意识到自己做错了,她亲吻了老太太的手,满怀感激地收下了这件大衣。

▲拜卡达莫夫之女拜卡达莫娃

就这样,拜卡达莫夫一家和冼星海相互扶持,共同走过战争的艰难岁月。由于身无长物,冼星海只能以工作回报。他们共同演奏音乐,在因为战争而变得严酷的生活条件下收获精神的满足。

一年后,在拜卡达莫夫的介绍下,冼星海在哈萨克小城库斯塔奈的音乐馆找到一份工作。在那里,冼星海把目光投向当地民族音乐,先后以反法西斯为主题创作了交响曲《民族解放》《神圣之战》;以哈萨克民族英雄阿曼盖尔德•伊曼诺夫抵抗外敌入侵为题材,融合哈萨克民间音乐元素,创作了交响诗《阿曼盖尔德》——如今已成为哈萨克斯坦国家歌剧院保留曲目。

同时,他还创作了管弦乐组曲《满江红》,这一作品改编自中国古典诗词,同时融入哈萨克民歌旋律……一系列的创作,让冼星海这位来自异国的音乐家,在阿拉木图当地也有不小的知名度——在阿拉木图,至今有一条大街被命名为“冼星海大街”,街的一头有一座莲花形状的纪念碑,用中、俄、哈萨克三种语言讲述着同一句话:“谨以中国杰出作曲家、中哈友谊及文化交流使者冼星海的名字命名此街为冼星海大街。”

时至今日,这里常年有人前来献花——有中国人,也有当地人。

1945年,身患肺炎的冼星海在友人帮助下返回莫斯科,住进克里姆林宫医院。直到此时,发着高烧的冼星海还在请工作人员帮助他寻找乐谱纸,试图继续创作。10月30日,冼星海因病辞世,享年40岁。消息传回国内,延安鲁迅艺术学院举行冼星海追悼大会,毛主席亲笔题词:“为人民的音乐家冼星海同志致哀。”

0 3

一曲黄河,何以天下合

时至今日,《黄河大合唱》等一干曲目仍被广泛传唱——不止在中国,而是在几乎每一个有华人的地方:

1951年,柏林公演;1955年,莫斯科纪念会演;1979年,菲律宾国际合唱节;1985年,香港黄河音乐节;2000年,澳门国际音乐节……

这部旷世经典成为了海内外炎黄子孙的情感纽带。

一曲黄河,何以天下合?

“专业上,《黄河大合唱》融汇了大量的中国民族音乐元素,比如说船工号子这种民族民间曲调诗词的韵律,又用了西方大型声乐套曲体裁形式创作。”莫斯科国立大学教授、萨克斯演奏家王有为说:“这种手法,具有西方音乐的宏伟的结构和震撼力,又充满了东方的韵味和民族的亲切感。内容上,它用音乐塑造了一个咆哮不屈的黄河——这是中华民族重要的精神意象。它的咆哮既是自然现象,又象征着民族的呐喊。这就让这个合唱超越了简单的战歌,升华为一个民族文化的图腾和精神图腾。震撼力是直击灵魂深处的。”

这样的评价和剖析,是音乐界对冼星海创作特色的共识。早在1940年,苏联作曲家协会领导人穆拉杰里就称冼星海“胸有成竹地使用复调手法克服了中国调式的关闭性”,描绘出中国母亲河的形象。也是这样的创作特色,让冼星海的作品跨越时空,跨越文化。而这样的创作方式,也深深影响了一代音乐人。

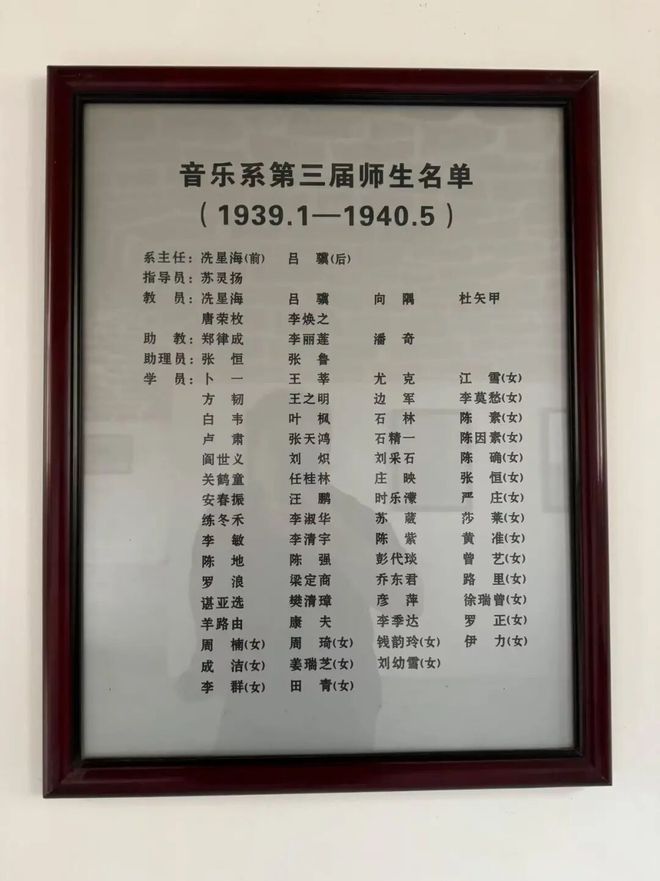

如今在延安的延安文艺纪念馆,还完整的保留着冼星海任音乐系主任期间的陈设和学员名单。在名单中,出现了一个耳熟能详的名字——《歌唱祖国》的作者王莘。

1938年冬,来自江苏无锡的王莘考入陕北延安鲁迅艺术学院音乐系学习,当时他只有20岁,却已经投身抗日救亡运动多年。1939年,王莘被派往华北,临行前,延安宝塔山下,恩师冼星海送给王莘一支活动铅笔并对他说:“我用它写下了《黄河大合唱》,我希望你也能用它写出激动人心的传世之作来。”

这支笔,伴随王莘从延安到华北,从抗日战争到解放战争,写下数百首作品。1949年1月15日,天津解放。第二天,王莘进入天津。面对即将到来的新时代,王莘一直期盼着用一首广为传唱的颂歌为新中国献出一份厚礼。这一等就是一年。

1950年,新中国成立一周年前夕,王莘出差到北京。返程时经过天安门广场,恰逢市民游行队伍正在排练。广场上红旗招展,参与排练的群众情绪激昂,这一情景给王莘留下了深刻印象。登上回天津的火车时,一句朗朗上口的歌词跳进王莘的脑海——

“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮。”

“人民群众多么想摆脱贫困,渴望着我们的祖国走向繁荣富强。我唱着越过高山,越过平原,跨过奔腾的黄河长江,想到祖国,我很自然的想到生长我的家乡,秀丽的江南,想到战斗过的地方,北方的高山大船,想到曾经渡过的黄河长江,想到祖国,更使我想到人民勤劳勇敢的中国人民,为了打败敌人,争取民族的解放,产生了多少难以形容的苦难。这些在我面前都是非常具体的生动的形象的,也是我亲身经历过的。想到祖国未来在我面前是富于想象的,是光芒万丈的。”

王莘激动得四处寻找纸笔,最后在一个烟盒的背面完成了第一段,返回天津,他继续创作,很快就完成了这首《歌唱祖国》。1951年国庆节,《人民日报》用半版篇幅报道了这首歌曲,《歌唱祖国》由此传唱神州。

“王莘老师以丰富的歌曲内容所表达情感,也有很多声乐套曲、组曲这一类的形式,创作的主题都是和我们的时代相关。民族化、旋律化也都非常强。” 天津音乐学院作曲指挥系老师,音乐制作人赵文彬说。

“这首歌它实际上是近代以来中国人高度的爱国主义精神和民族主义精神的凝练。”南开大学历史学院教授江沛说:“成为了新中国的一个代表,而海内外华人把新中国当作中华民族在世界上重新站起来的这样一个象征。”

一首歌折射一个时代,一首歌引领一个时代。

从《黄河大合唱》到《歌唱祖国》,经典传唱八十年,源自从民族的脉络和历史的洪流中汲取的力量——他们植根于中华民族集体记忆的深层土壤,反映民族的呐喊和呼唤,唤起情感共振与共鸣。这种共鸣超越时间,跨越空间和国界,最终凝结成为有着共同命运的群体的集体记忆。

记者 | 天津广播 郭曦然 津云 陈庆璞

编 辑 | 韩振

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6