文|于晓斌

一棵古树,犹如一位时间老人,让人感受到时间的流逝和岁月的沉淀。在莒县浮来山,有棵号称“天下银杏第一树”“银杏之祖”的银杏树。有关测量显示,古树的主干周长约十六米,需七八个成年人伸展双臂方能环抱;树高约二十七米。1982年联合国教科文组织曾对此树进行专题研究,称它是世界上最古老的银杏树。

古人不见今时树,今树曾经见古人。这棵银杏树,不仅是体格上的巨无霸,树龄也独领风骚。据大树前立于清顺治年间的碑文记录:莒、鲁两国和睦,纪国国君从中调处,莒、鲁两国国君于鲁隐公八年(公元前715年),会盟于这株大银杏树下。这就是史书《春秋》所记载的“隐公八年,九月辛卯,公及莒人盟于浮来。”当时这株银杏已是参天大树。清顺治十一年(1654年),莒州太守陈全国在该树下立碑刻石,称此树“盖至今已三千余年”。

鲁迅文学奖获得者任林举在《莒有巨树》一文写道:“我见到浮来山上的老银杏时,正是夏季,它张开巨大的绿色伞盖默立于定林寺之侧,确切地说是定林寺默立于古树之侧。虽说定林寺是声名远播的‘千年古刹’,但从建立到今天满打满算也不过1500多年的历史,与那棵古老的银杏树比,也是地地道道的后生。至于周遭的刘勰校经楼、千年古观朝阳观、世界之最檀根王、文心亭、卧龙泉、莒子墓等等,就更不在话下了。”

老银杏树苍劲的树干上,随着一年四季的轮转,不断萌发出新绿叶片。让我最惊叹的,还是秋天的银杏树。“从来银杏不负秋,如画山河任君游。”杏叶的黄,是一种纯粹的金黄,不像梧桐叶黄中夹杂着褐色,也不似其他树叶渐渐变黄,银杏总是叶缘先微微泛黄,随后整棵树迅速披上金黄的外衣。

银杏的美从古至今被文人雅士称赞着,为它写诗赋词,抒发胸臆。汉赋大家司马相如的《上林赋》中有“华枫枰栌”和“长千仞,大连抱,夸条直畅,实叶葰楙”的描述,歌颂银杏的古老雄壮和枝繁叶茂。北宋文学家欧阳修有诗云:“鸭脚生江南,名实未相浮。绛囊因入贡,银杏贵中州。”于是我们知道,银杏在宋代还有一个可爱的名字,叫“鸭脚”,古人觉得银杏叶形状像鸭掌,于是象形化来命名了。直到北宋末年,鸭掌树才改名“银杏”,沿用至今。能有这么一个充满诗情画意的名字,得归功于那个不务正业的书画家皇帝——宋徽宗赵佶。据说,孔子的后人把用蜜汁和银杏果做成的菜肴进贡给宋徽宗食用,宋徽宗品尝后赞不绝口,他看到银杏果色泽润白,形如小杏,便赐名“银杏”。从此,鸭掌树就被改名为“银杏树”了。后来,孔子的后人索性把这道家传菜起名为“诗礼银杏”。

而银杏叶飘落的情景,亦引得无数文人墨客为之倾倒。满地的银杏叶给人“满城尽带黄金甲”的感觉。“鸭脚半熟色犹青,纱囊驰寄江陵城”,这是张商英笔下的银杏叶,他将银杏叶比作鸭脚,形象地写出了银杏叶的形状。而在李清照的词中,“风韵雍容未甚都,尊前甘橘可为奴。谁怜流落江湖上,玉骨冰肌未肯枯”,则赋予了银杏叶高贵、优雅的气质。银杏叶飘落,在古人眼中,不仅仅是一种自然现象,更是情感的寄托,对生命的感悟。

“山不在高,有仙则名。”浮来山还因山中定林寺、刘勰故居而闻名天下。目前国内见有记载的冠名定林寺的有五六处,与刘勰有关的共三处,其中两处在江苏南京钟山,分别被命名为上定林寺和下定林寺(仅存遗址),史称南定林寺;另一处就是至今保存完好的浮来山定林寺,史称北定林寺。

刘勰,生于公元465年,字彦和,祖籍东莞郡莒县,生活在南北朝时期,历任奉朝请、东宫通事舍人等职,为昭明太子萧统和宰相沈约所重,是我国最早的文学评论名著《文心雕龙》的作者。

“二十四史”中的《梁书》和《南史》都有记载,说刘勰受朝廷敕命与慧震法师在定林寺完成佛经校勘工作后,正式剃度出家,改名慧地。刘勰虽是“东莞莒人”,但“世居京口”,投靠当时的大德高僧僧祐。他在定林寺一待就是十几年,却没有剃度出家。寺庙的生活自然是枯燥的,但对刘勰来说,却正是博览群书的大好时机。他帮助僧祐大规模地整理佛经,自己最终也成了“博通经论”的佛学家。

按说刘勰与莒县浮来山的北定林寺,似乎没有什么渊源和关联,为什么偏偏将这里确定为刘勰故居呢?根据史学家提供的鉴定和史料考证:刘勰“变服”出家后不久,即潜回莒地原籍,在浮来山创建或主持定林寺,并于此埋头校经。

至于刘勰为什么撰写《文心雕龙》,还有一个传说:在刘勰30岁的时候,他做了一个梦,梦见自己手捧红色的祭祀之器,跟着孔子往南走。身居佛家寺院的刘勰却梦见了孔夫子,可见其无出家之念,而只是想建功立业。古人说:“太上有立德,其次有立功,其次有立言”,所谓“三不朽”,能居其一就可以不朽了。于是,刘勰把目光放在了“立言”上,决心写一部旷古绝今的“论文”之作。据《梁书·刘勰传》记载:刘勰在晨钟暮鼓之余,埋头校经,“积十余年,遂博通经论”,直至圆寂,骨灰葬于寺西。《文心雕龙》之意是写文章必须用心,就像刻镂龙纹那样精雕细刻,最终才能创作出美的作品。

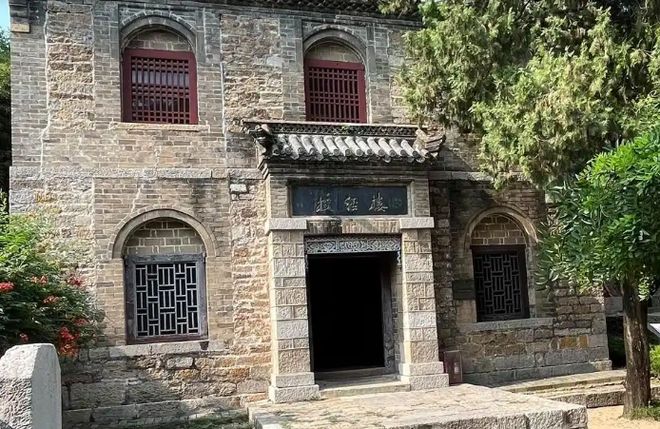

史载,定林寺始建于东晋。现在的寺院为清朝同治年间重修,分前后中三进院落,自前向后依次是山门、大雄宝殿、校经楼、三教堂等。校经楼是定林寺主要建筑之一,它位于穿过大雄宝殿后的第二进院落,原名“毗卢阁”。

据《南史》记载:“定林寺经藏,勰所定也”。传说刘勰定居浮来山后,每日走出定林寺后门,登上佛来峰顶,在一块巨石上坐定诵经。一日,刘勰正专心诵经,忽然一阵山风飘过,把两卷佛经吹到半空,不知去向,刘勰无奈回到寺里,一眼看见大佛殿后的高台上端端正正放着刚刚失落的两卷经书。这座土台高不过六尺,方长不出三丈,但背坡向阳,苍松翠竹,天然屏障,正是静心读经的好地方,于是刘勰选定这方宝地,亲绘草图,建成二层楼阁,取名“校经楼”。1962年为纪念《文心雕龙》成书1460年,郭沫若亲题“校经楼”,刻石嵌于一楼门楣之上。如今,校经楼已辟为刘勰生平事迹陈列馆,馆内有刘勰塑像、生平介绍、《文心雕龙》各种版本、研究文献及纪念文章。此处佳木蓊郁,紫藤飘香,静谧优雅;楼墙一侧附满茑萝,绿叶莹洁,为小楼增添了幽幽古意。

浮来山的灵性与莒国文化的深厚底蕴,或许正体现在那棵古老的银杏树和刘勰的《文心雕龙》之中。正如他在《文心雕龙》中所言:“故寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色;其思理之致乎!”刘勰的文字充满了对文学创作的深刻洞察与感悟,他提到“谈欢则字与笑并,论戚则声共泣偕”,文字与情感紧密相连,仿佛笑声与哭泣都能通过文字传达。而“缀文者情动而辞发,观文者披文以入情”则进一步揭示了创作与阅读之间的情感共鸣,令人读来心潮澎湃,感慨万千。

一草一木皆承载着岁月的痕迹。曾经的翠绿,如今的金黄,老树傲然挺立,静静地聆听着寺院的晨钟暮鼓,感受着一年四季的风霜雨雪,注视着无数如我一般的匆匆过客……

(作者为山东省作协会员)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6