第 04 期

《清·龚柴丈山水册》

▢萧 平

爱莲居珍藏龚贤作品数件,有书有画,这件《龚柴丈山水册》是其最早的作品。《龚柴丈山水册》曾于1929年由神州国光社以珂罗版印行,计八页,其中六页笔简者,风格一致,皆有印章,其余两页不仅无款、印,而且风格不类,疑为后人增补,故本文不录。

龚贤(约1619—1689),字岂贤,号半千、野遗、柴丈、半亩等,江苏昆山人,少年随父迁金陵。成年后,曾客居扬州等地。四十八岁后结庐金陵清凉山下,葺半亩园,作画课徒,朝耕暮获至终。

《龚柴丈山水册》,纸本墨笔,六页。前五页无款,仅钤“半千”“柴丈人”朱文印,末页署“龚贤”款,下钤“龚贤”白文印。

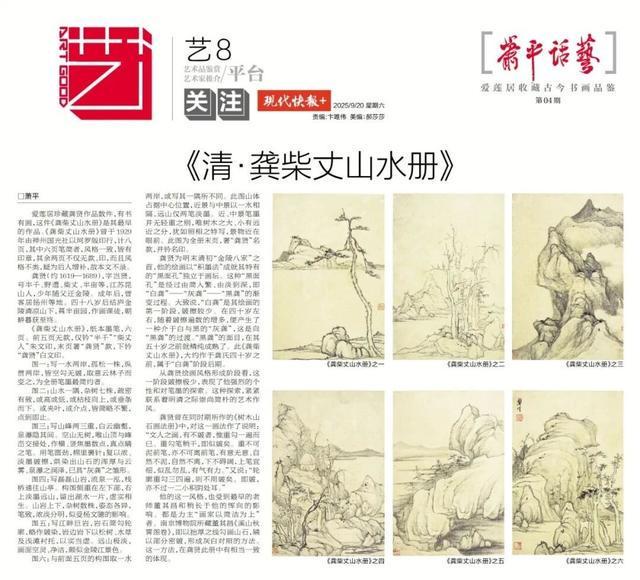

图一:写一水两岸,孤松一株,纵贯两岸,皆空勾无皴,取意云林子而变之,为全册笔墨最简约者。

《龚柴丈山水册》之一

图二:山水一隅,杂树七株,疏密有致,或高或低,或枯枝向上,或垂条而下。或夹叶,或介点,皆简略不繁,点到即止。

《龚柴丈山水册》之二

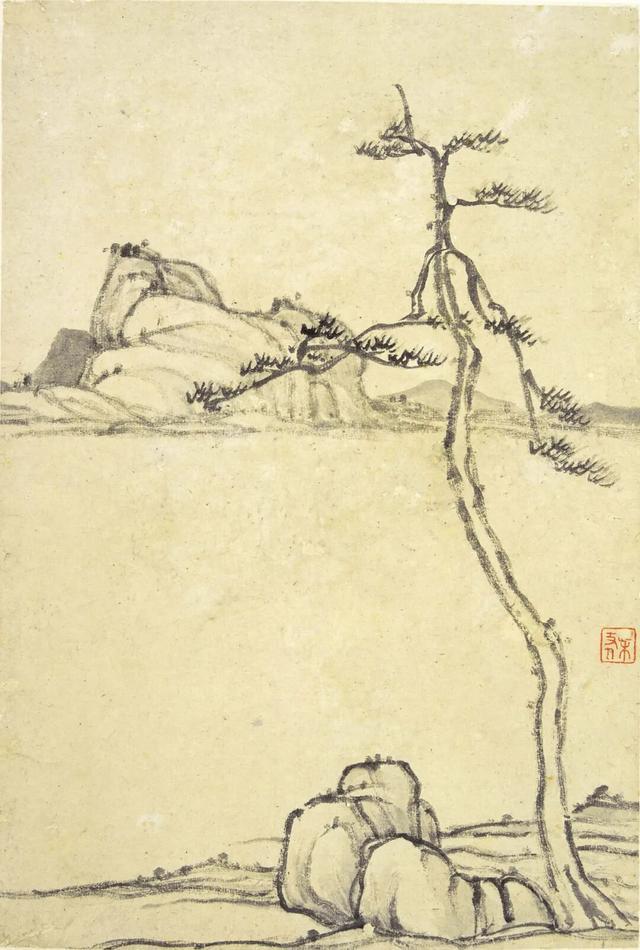

图三:写山峰两三重,白云幽壑,泉瀑隐其间。空山无树,唯山顶与峰峦交接处,作横、竖焦墨数点,真点睛之笔。用笔圆劲,棉里裹针;复以浓、淡墨皴擦,烘染出山石的浑厚与云雾、泉瀑之润泽,已具“灰龚”之雏形。

《龚柴丈山水册》之三

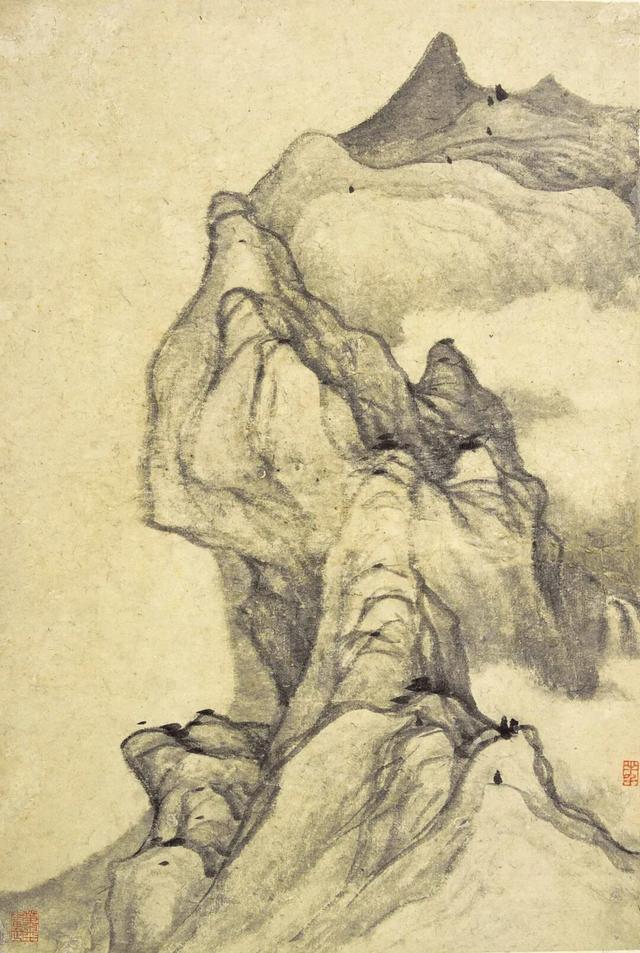

图四:写磊磊山岩,流泉一泓,栈桥通往山亭。构图侧重在左下部,右上淡墨远山,留出湖水一片,虚实相生。山岩上下,杂树数株,姿态各异,笔致,浓淡分明,似受杨文骢的影响。

《龚柴丈山水册》之四

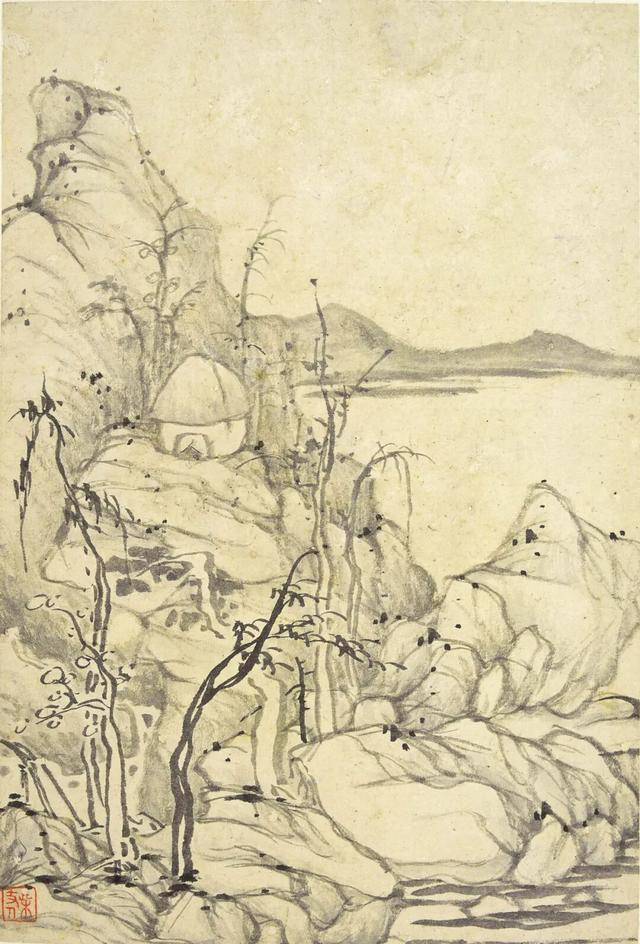

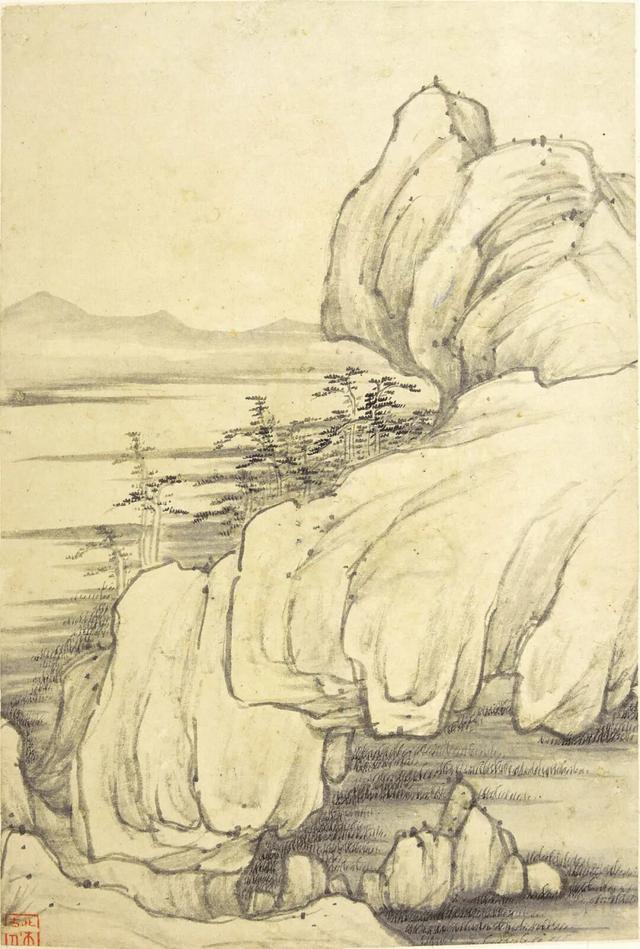

图五:写江畔巨岩,岩石简勾轮廓,略作皴染,岩边岩下以松树、水草及浅滩衬托,以实当虚。远山极淡,画面空灵、净洁,颇似金陵江景色。

《龚柴丈山水册》之五

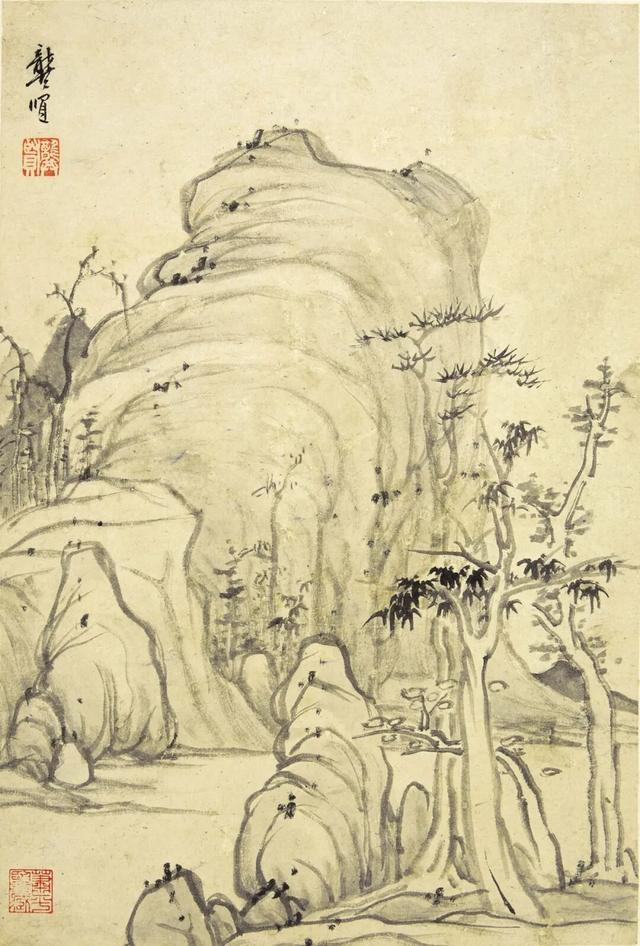

图六:与前面五页的构图取一水两岸,或写其一隅所不同。此图山体占据中心位置,近景与中景以一水相隔,远山仅两笔淡墨。近、中景笔墨并无轻重之别,唯树木之大、小有远近之分,犹如照相之特写,景物近在眼前。此图为全册末页,署“龚贤”名款,并钤名印。

《龚柴丈山水册》之六

龚贤为明末清初“金陵八家”之首,他的绘画以“积墨法”成就其特有的“黑面孔”独立于画坛。这种“黑面孔”是经过由简入繁、由淡到深,即“白龚”——“灰龚”——“黑龚”的渐变过程。大致说,“白龚”是其绘画的第一阶段,皴擦较少。在四十岁左右,随着皴擦遍数的增多,便产生了一种介于白与黑的“灰龚”,这是向“黑龚”的过渡。“黑龚”的面目,在其五十岁之前就精纯成熟了。此《龚柴丈山水册》,大约作于龚氏四十岁之前,属于“白龚”阶段后期。

从龚贤绘画风格形成阶段看,这一阶段皴擦极少,表现了他强烈的个性和对笔墨的探索。这种探索,紧紧联系着明清之际崇尚简朴的艺术作风。

龚贤曾在同时期所作的《树木山石画法册》中,对这一画法作了说明:“文人之画,有不皴者,惟重勾一遍而已。重勾笔稍干,即似皴矣。重不可泥前笔,亦不可离前笔,有意无意、自然不泥,自然不离,下不碍阔,上笔宜细,似乱勿乱,有气有力。”又说:“轮廓重勾三四遍,则不用皴矣。即皴,亦不过一二小积阴处耳。”

他的这一风格,也受到最早的老师董其昌和稍长于他的恽向的影响。都是力主“画家以简洁为上”者。南京博物院所藏董其昌《溪山秋霁图卷》,即以拙厚之线勾画山石,辅以部分密皴,形成灰白对照的方法。这一方法,在龚贤此册中有相当一致的体现。

作 者 介 绍

萧 平

别署平之、戈父。室名爱莲居。1942年生于重庆,祖籍扬州。1963年毕业于江苏省国画院。曾任书画鉴定之职于南京博物院十九年。1981年调江苏省国画院。

集书法、国画、鉴赏、史论、收藏于一身。出版《萧平书画集》等作品集三十余种;《丹青论古今》《萧平之书、画、鉴、藏、论》等研究专著十三部。

现为江苏省国画院一级美术师,江苏省文史研究馆馆员,南京大学、东南大学、南京师范大学、南京艺术学院、扬州大学、西南大学兼职教授。江苏省美术馆鉴定顾问,南京博物院鉴定顾问,故宫博物院客座研究员,江苏省文史研究馆书画院院长,民进江海书画会会长,中国收藏家协会顾问,江苏省艺术品鉴定评估委员会书画鉴定中心主任。江苏省美学学会名誉会长,江苏省书画家联谊会顾问,江苏省政协书画室顾问。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6