上海大展溢出效应继续,沪宁联动“石虎画展”探源造笔造字

今年春天,上海海派艺术馆以1800平的巨大空间展出的一系列石虎晚年巨作引起了很大反响。继上海大展之后,在石虎辞世两周年之际,上海美专的传承者——南京艺术学院美术馆近日专门举办“石虎大展”南京站——《石虎书:他的另一条艺术探索之路》。通过《信天游》《白裳》等近百件代表作及其手稿、自制孔雀毛笔,阐释了艺术家石虎在绘画之外对于现代书法的探索与“书不在法”的艺术理念。

石虎画展和海派艺术有深厚渊源

“石虎与海派艺术有着深厚的渊源,在上海为期两个月的石虎展览中,史无前例吸引了8万人次参观,甚至有不少观众专程从外地乃至国外赶来,足见其艺术影响力。”上海海派艺术馆执行馆长张建华说,无论是上海展出的石虎的画,还是南京展出的书法,都是相通的,石虎本质上是一位中国文化的守护者,其创作根植于原始而纯粹的艺术本源。他的艺术成长历程,恰是一部见证艺术家信仰与创新的生动历史。”

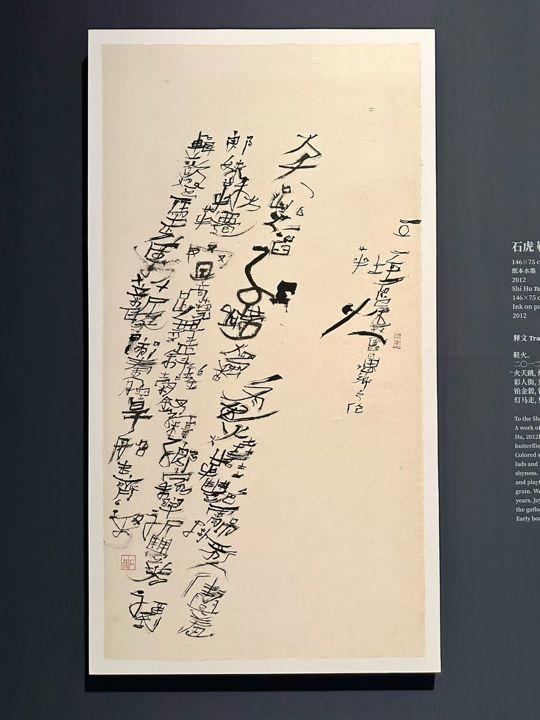

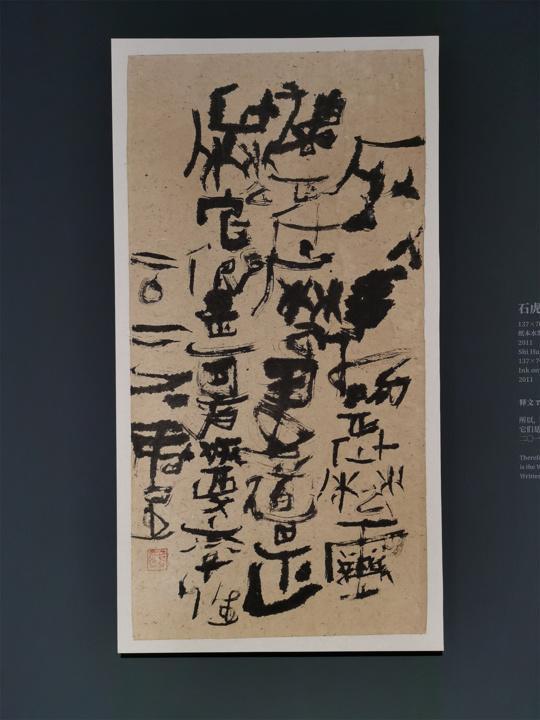

石虎作品

石虎上世纪70-80年代即以《非洲写生》系列驰名艺坛,也与海派艺术有着深厚的渊源,后不断创新成为国际上有影响力的中国艺术家之一。《非洲写生》画集里,他的特立独行与求新求变不断成为艺术界争议话题,然而他在借鉴西方当代绘画观念和实践的同时,始终强调中国文化的渊源,并身体力行地进行文化溯源,以其创作时的直觉纵横在重彩、水墨、油画、书法、诗歌之间。

石虎作品

石虎在上海的展览以石虎艺术生涯的最后十年为主——他在广东省河源市山下村隐居期间创作的30余件重彩画。石虎的重彩画是传统与先锋的激烈碰撞,既延续了中国画的写意精神,又以西方现代艺术拓宽了表现维度。

石虎自制的若干孔雀毛笔首次亮相

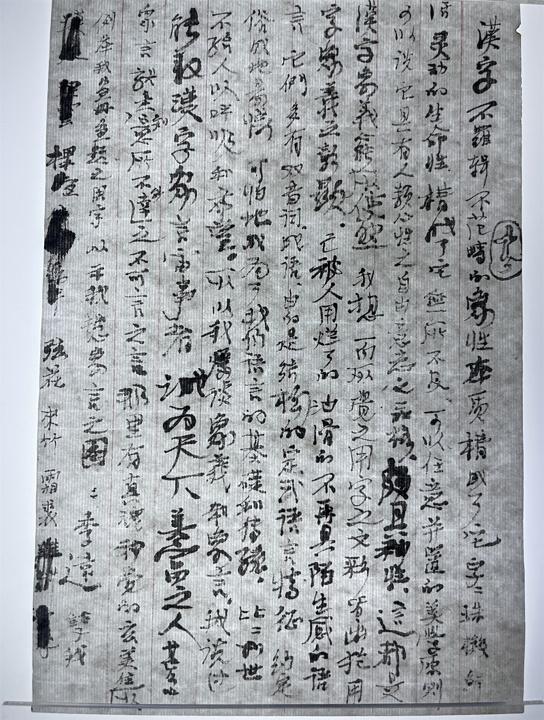

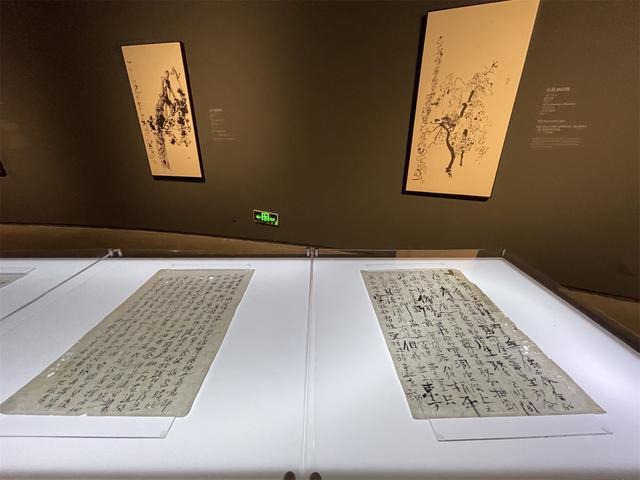

而在南京艺术学院美术馆的“石虎书:他的另一条艺术探索之路”展览上,则呈现了他对中国书法的追溯,展览现场,那些形制奇特的毛笔静静地躺在展柜中,与墙面上奔放的墨迹相互映照。石虎自制的若干孔雀毛笔首次亮相,这些毛笔是他艺术探索的物质起点,也是他“回到造笔之初”理念的生动体现。传统制笔讲究“尖齐圆健”的实用标准,而石虎却反其道而行——他突破“尖齐圆”的束缚,采用孔雀毛等制笔,形成不可控的效果。毛笔与展墙上那些率性恣肆、墨象淋漓的石虎书法形成了一种无声的对话。对这种工具革新的意义,学者认为体现了石虎的创作理念:唯有改变工具,才能解放笔法,进而展现当代人对线条与空间的独特理解。

石虎创作理念包含了对工具的改造,他认为这样才能解放笔法

南京艺术学院美术馆表示,选择以“石虎书”而非“石虎书法”命名展览,正契合了艺术家不愿被传统名词定义的立场。然而在展览现场,一些展柜中的手稿其实正呈现了石虎对传统书法的深厚功力。而在墙上的巨幅书法中,无论是《信天游》,还是《海念》《卉毫》《烛纸》等作品,一些字几乎不可辨识,然而其气势与力量以及一种生命的挣扎却清晰可见,可以看到石虎的“两个回到”理念——回到“造笔之初”和回到“造字之初”,构成了他艺术道路的两大支柱。

南京艺术学院美术馆同期举办学术研讨邀请沪宁两地学者联动

南京艺术学院美术馆同期举办了“石虎书:他的另一条艺术探索之路”学术研讨会,上海南京两地学者分别围绕“内部、边界、局外——‘石虎书’的生长方式”和“线条、心性、象外——‘石虎书’的生长及其对中国现代艺术转型的启示”两个话题。

艺术评论家顾村言表示,“生长”是理解此次展览的关键词之一,石虎的手稿与墙上极具当代性的书法作品在展厅中并置,既可看到石虎面对中国文化的虔诚,也呈现了他艺术的创新,其间正可以看到一种“生长性”,无论人生还是艺术,他都有一种一意孤行的孤勇者精神,一直拒绝僵化,追求一种元浑与生机,追溯“石虎书”的生长方式,与他面对远古与未来的开阔,无疑可以为中国现代艺术的转型提供不少启示。

展览将延续至10月30日。

南京艺术学院的前身是上海美专

原标题:《上海大展溢出效应继续,沪宁联动“石虎画展”探源造笔造字》

栏目编辑:沈毓烨 图片来源:南京艺术学院美术馆

来源:作者:乐梦融

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6