你们搞哲学的到底靠什么吃饭啊?

提起哲学家,大家的第一反应是什么?一个不食人间烟火的学者坐在书桌前,面前一摞摞厚厚的书,眼睛里闪烁着 连啤酒瓶底一般厚的眼镜都挡不住的 智慧光芒。

身为哲学生,我想说,这种刻板印象完全是错的!

哲学家并不都是书呆子,相反,他们有着非常丰富的“第二人生”:有人去工厂打工,有人去讲脱口秀,甚至有人作为帝国皇帝领兵打仗!

当然,他们从事这些工作可能只是迫不得已。有人失去教职流亡异乡,有人通过磨镜片讨生活,有人为了维持生计而跑去抢银行,还有人是奴隶出身……

今天的文章整理了一些大哲学家们用于谋生的职业。就像马可·奥勒留说的,重要的是“以哲学的方式生活”,这些职业是 哲学家们的谋生手段,也使他们的哲学思想充满了现实力量。

本文小标题和正文灰色字段为编者所拟,黑色字段 摘编自《哲学家如何谋生?》,篇幅所限内容有所删减,经出品方授权发布。

基础版:记者

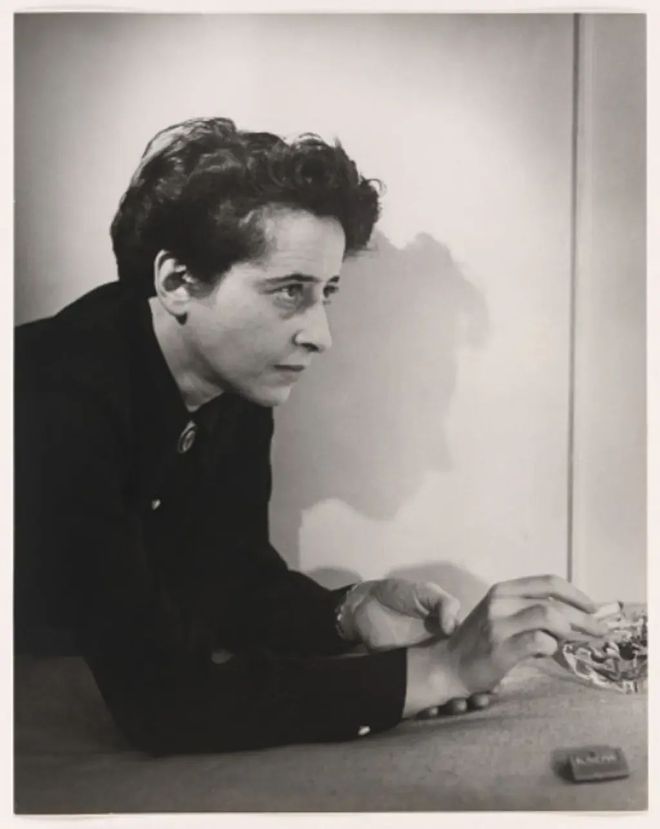

汉娜·阿伦特

记者是许多哲学家首选的“第二职业”。马克思、加缪还有汉娜·阿伦特都做过记者。战后,阿伦特以《纽约客》特派记者的身份亲历纳粹战犯庭审,写下《艾希曼在耶路撒冷》并提出“平庸之恶”的概念——恶并不一定是坏人恶魔般的行径,也有可能因为像艾希曼这样平凡的普通人放弃思考、盲目服从命令而产生。

从哲学家到记者,阿伦特的转变根植于她的双重经历:一方面是个人的流亡经历,另一方面则是集体的战争经历。

但是,以记者的身份写作与以哲学家的身份写作截然不同。对于一名记者而言,重要的是事实的准确性,以及实时阐明事实的能力;而对哲学家来说,更多是在较长的时间维度上思考,并在这一时间基础上将模糊的事件纳入有意义的阐释之中的能力。

在战争时期,信息就是武器。事件发生得突然,而获取事实的真相更为困难。

另一方面,要想清晰认识发生的事件,就得想方设法地与尽可能多的人交流对话。思想不会被区隔,也不会专属于少数几位专家。需要参与到公众的大辩论之中,滋养大辩论,让大辩论保持活跃。

观点不是超越现实世界之上的抽象实体,而是深居现实世界之中,推动着现实世界的转变。战时舆论的敲打力量就是证明。

因此,在从事记者活动时,汉娜·阿伦特致力于将自己的思考运用在她那个时代具有代表性的悲剧事件之上。

电影《汉娜·阿伦特》

那些她本人正亲身经历的事件为我们重构了大写的历史。于是,新闻与哲学之间的交汇点便栖身于对事实及对历史事件的关注之中。

真正的记者是察觉到大事件中历史之风渐露端倪的人。深刻的哲学家是在不忽略当下事件独特性的基础上,在其历史厚度与整体复杂性之中思考事件的人。

知行合一版:工人

西蒙娜·薇依

法国哲学家西蒙娜·薇依年仅34岁就患肺结核去世,但她在短暂的时间中度过多重人生。她出生于一个资产阶级家庭,成绩优异,毕业后成为哲学教师。在大萧条的年代里,她不仅把大部分工资用于支持罢工,还放弃薪水优渥的教师工作,进入工厂做学徒。在短暂的一生中,她通过身体力行将浮于空中的哲学思想变成切近真实生活的现实力量。

西蒙娜·薇依在工厂发现的,并不是罢工运动的集体冲劲,而是车间里工人们的孤独与痛苦。诞生于斗争之中的团结与工厂工作的日常现实之间存在一种脱节。

薇依的工人生涯很短暂,只从1934年持续到1935年。但是这段生涯对她产生了强烈的影响,让她能够真切地理解工人生活。

她先是在勒古布的阿尔斯通工厂当非技术工人,后来在布洛涅的安德尔的卡诺巴斯工厂当冶金工人。失业后,她又进入了雷诺的工厂,担任铣工,从1935年6月工作到同年8月。

因此,薇依在工厂的经历多种多样,这自然使得她关于“工人生存条件”的分析有着广阔的视野,使她意识到这一条件会因为年代与地点的不同而有所改变。

与我们常常听到的关于工厂生活的说法相反,薇依描绘了工人的贬值,他们被沉重的机器、劳动的节奏和管理者专横的权威压垮,所有这些都不间断地给工人带来压力。

“工厂能让灵魂充满集体生活的强大感受,”然后笃定地总结道:“如果真是如此,那么工厂生活该是多么美好,但实际并非如此。”

毫无关系版:镜片抛光师

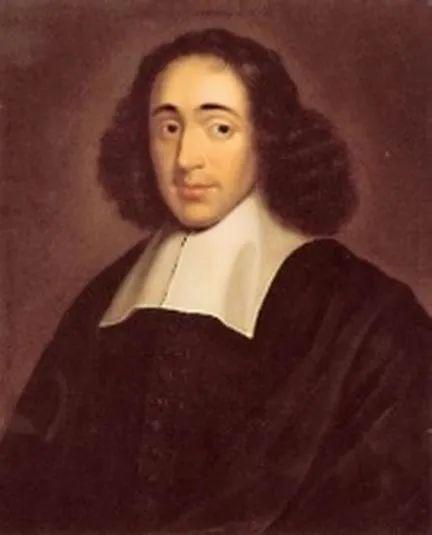

斯宾诺莎

生活在17世纪的斯宾诺莎以理性主义哲学闻名。在其著作《伦理学》中,他用几何学证明上帝存在,把宇宙写成一套数学公理。而在这份顶尖的智力工作之外,斯宾诺莎还从事手工劳动——他是一位镜片抛光师。这份工作是“他的谋生之道”,保证了物质上的独立,使他在闲暇时间能心无旁骛地从事哲学研究。不仅如此,镜片抛光与他的哲学工作之间也有着紧密的联系。

要打磨镜片,我们就要将玻璃放在一个被称作“盆”的容器中。这是一种金属模具,比要打磨的玻璃稍微大一些。盆里装着一块研磨布。在磨轮的帮助下,专业师傅要在双手不直接触碰镜片的前提下打磨镜片,将玻璃变得透明而均匀。

这一精细的工作需要相当程度的敏捷、专注与耐心。

这些不都正是哲学家必不可少的品质吗?

实际上,打磨镜片与撰写《伦理学》这两种活动之间有着紧密的联系。

这种联系不仅仅局限于它们要求的职业素养,某种意义上来说,它们还出自同一种姿态。

抛光是将玻璃制成镜片的最后一步,是增强我们“看见”能力的一步。同样,《伦理学》的结构搭建在定义、证明、推论、附注之上,从而让人们更好地“看见”。

在这种意义上,斯宾诺莎将论证与看见进行比较。斯宾诺莎在《伦理学》第五部分论点23的附注中说道,“论证是让灵魂能够看见且能够观察的镜片”。

每一片镜片或每一次论证,都在于看清楚事物原本的真正的样子。

然而,看见事物原本的样子,这意味着两重条件:一方面,不再只看到事物自发地呈现在我们面前的样子;另一方面,打开我们的感官,去探索事物无法直接可见的部分。

通过光学设备触及远处的无限与微观的无限,意味着我们能够看见肉眼无法察觉到的世界。触及真实命题的证据,是剥离出那个经过长期论证最终显现的真相。因此,以灵魂之眼看世界,这远远不只是一种隐喻。真理就是一个“看见”的问题。

在斯宾诺莎的例子中我们看到,将智力工作与手工劳动对立起来的偏见不攻自破。

出于经验,斯宾诺莎甚至没有尝试过使用机器,人们可能会对此感到惊讶。但与此同时,在斯宾诺莎看来,人类工作的确远胜于机械工作。

紧跟时事版:脱口秀演员

伊夫·居赛

哲学家可以搞笑吗?在近几年大火脱口秀节目中,我们已经认识了于祥宇和大国手这些哲学出身的脱口秀演员。他们打破了哲学专业的高冷形象,用引人共鸣的段子逗笑我们。在法国,也有一位喜剧演员一边演脱口秀一边从事哲学研究。

从很小的时候开始,伊夫·居赛就展现出了逗人开心的需要,虽然他将自己视作一个悲伤又无聊的小孩。

14岁时,他非常喜欢的一位女孩邀请他去巴黎分号喜剧俱乐部看演出。在现场,他甚至忘掉了女孩的存在。居赛就这样与喜剧相遇,从此再未分离。

与此同时,他继续着自己的哲学学业,并于2000年完成了关于尤尔根·哈贝马斯的博士论文的答辩。

表面上,“笑”作为一种人人经历的体验,应该被排除在哲学活动之外,因为哲学活动要求严肃性与距离感。但是,实际上,哲学与喜剧-脱口秀这两种活动并非如此割裂。

一开始,伊夫·居赛从事的两种活动以平行线的方式各自进行。但是,从2002年他撰写第一部戏剧《替代人》起,居赛逐渐将两个维度结合起来。哲学成了为喜剧服务的材料。

借用帕斯卡的话说,他不仅仅“通过嘲笑哲学”的方式思考哲学,还以哲学的方式涉及诸如死亡等非常严肃的话题,以此逗笑观众。

因此,伊夫·居赛不满足于将“笑”变为思考对象,他也将“笑”作为一种思想经历去体验,同时让他人去体验。

电影《摩登时代》

做喜剧,是表演另一个人。然而,通常来说,我们在哲学家话语中期待听到的是他本人。

表面上,喜剧人的游戏与哲学家备受期待的真实性要求难以契合。

但实际上,喜剧人的工作首先是一种自我区隔的体验。从这一视角出发,表演另一个人,同时也是实现自我的偏移。

同样,笑不仅让我们与事物保持距离,也让我们得以从不同的、别处的角度出发,去思考与理解我们周遭的事物。与之相对应,从事哲学、思考事物的意义,不一定意味着冰冷或淡漠的态度。

脱口秀演员的工作和哲学家的工作一样,都在制造令人惊讶的效果。但是,这些令人惊讶的效果却以相反的方式实现。

脱口秀演员制造的令人惊讶的效果是一个过程的终点。我们在听完短小喜剧或笑话段子之后会笑。然而哲学家的惊奇所引起的惊讶效果则是思考的起点,是惊异开启了思考。

“预期违背”对于喜剧人而言是结论,但对于哲学家来说则是开始。

请勿模仿版:抢劫犯

贝尔纳·斯蒂格勒

进过监狱的哲学家并不少见,古希腊有苏格拉底被雅典人处死,启蒙时代有狄德罗因无神论被捕,当代有葛兰西写《狱中札记》。但法国技术哲学家斯蒂格勒的经历是独一份的——他是真的因为犯罪而被关进监狱。而这一份“前科”也成为斯蒂格勒哲学的独特养料。但显然,不关进监狱也可以做好哲学,所以各位读者请勿模仿!

年轻时,贝尔纳·斯蒂格勒没有任何接触哲学的机会。

出生于1952年的贝尔纳·斯蒂格勒上学时间不长,很快就开始从事不同的职业:服务员、办公室职员、农业工人、牧羊人,还开过一个勉强维持的酒吧。最后,他选择去抢银行来维持酒吧,不过没有发生流血事件。

他被逮捕、判刑,从1978年到1983年,先后在图卢兹的圣米歇尔监狱和米雷的拘留所度过了5年时光。

5年的封闭、孤独、沉默,也是5年的高强度阅读。这5年对他来说不仅是一种人性的体验,还是他自己的哲学体验。

出狱后,贝尔纳·斯蒂格勒完成了关于技术的博士论文的答辩,之后被任命为法国声学与音乐研究所所长,这是一所享有盛名的音乐与技术研究中心。

从苏格拉底开始,也有其他哲学家进过监狱,但是贝尔纳·斯蒂格勒的经历独一无二。

斯蒂格勒是在狱中实实在在地体会了胡塞尔所谓的“现象学悬置”,这是一种思想态度——自愿地将对外部世界存在的自发信任放在一边。

现象学家首先应该假设外部世界不存在,但对于斯蒂格勒而言,在自己的禁闭室里,不需要假设,这就是现实——他的现实。正是在这一层面上,贝尔纳·斯蒂格勒不仅仅在监狱中遇见了哲学,更通过监狱遇见了哲学。

在2017年《精神》杂志的一次访谈中,斯蒂格勒说:“在1978—1983年,我和与我关在一起的人说:我们不应该想方设法地逃走,而是应该改造这段监禁的经历,学着从中创造出什么,学着改变这段经历的面貌。”这些话肯定不仅局限于监狱经历。

贝尔纳·斯蒂格勒教给我们的是,我们集体封闭在一片有着巨大危险的自然和世界之中。我们不能从中逃离,但是我们应该也能够“从中创造出什么”,这也是他所说的“分岔”。

不愁吃饭版:皇帝

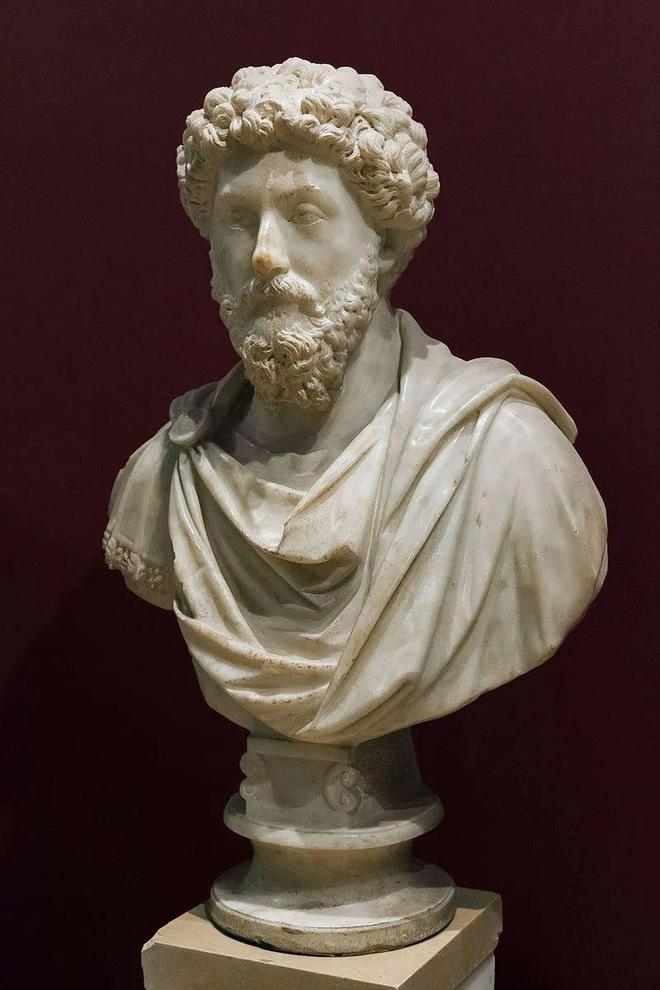

马可·奥勒留

当大多数哲学家们都在哲学理想和没饭吃的现实之间挣扎时,有一位哲学家早早实现了财富自由。他就是马可·奥勒留, 一位斯多葛派哲学家, 职业是罗马帝国的皇帝。

许多国王或国家元首都自称为哲学家,但是,只有马可·奥勒留既是真正的国家元首,又是完全意义上的哲学家。

皇帝是个吓人的职业:那个年代,罗马帝国覆盖了整个地中海盆地,内部叛乱和外部战争数不胜数,还不算上自然灾害、地震和鼠疫,这些他都要管。

我们不能说马可·奥勒留特别喜欢皇帝这一职业,但他还是稳妥地充满干劲地从事着这一职业。我们可以想象一下,他在自己广阔的帝国中四处驰骋,180年他去世时远远离开了罗马,身处今天塞尔维亚附近的潘诺尼亚,正在率领部队投入一场战事之中。

如果说,所有这些政治和军事职责占据了他人生的大部分,好像没给哲学工作留下什么空间,那我们应该要记得,马可·奥勒留想要的并不是“从事哲学”,而是“以哲学家的方式生活”。

当他登基时,已经是斯多葛主义者了,而他的哲学是实行自己的君主职责、使用自己理性和欲望的具体方式。

这不是一种理论,而是一种行动中的哲学。

马可·奥勒留写过一系列的日记,这些日记没有标题。如今,我们把这些日记整理成册,称为《沉思录》。这些是他给自己的告诫,为了鼓舞自己的信仰,训练自己具体地体验这些信仰。

电视剧《罗马》

卷二中有这样一种思想:“天蒙蒙亮时,我便告诉自己:今天,我会遇到一个冒失不妥的人、一个忘恩负义的人、一个粗暴无礼的人、一个背信弃义的人、一个狂妄自大的人。他们所有的缺点都来源于他们对于善与恶的无知。”

当马可·奥勒留写下这些文字时,他是在勉励自己:我会遇到所有这些引起反感的人,甚至可以说,我在主动约见这些人!因此,我不应该感到气愤,而应该克服自己的恼怒,时刻提醒自己,如果他们傲慢无礼、背信弃义,那是因为他们对善一无所知,是因为他们不是哲学家。如果有可能,应该由我来将他们重新带向对人类共同体的感知。

比惨冠军版:奴隶

爱比克泰德

哲学家之间的境遇差别很大,要论惨没有人比得过爱比克泰德。他是古罗马时期斯多葛派最著名的哲学家之一,但他早年曾经是奴隶。你没看错,上一节的马可·奥勒留也是斯多葛派哲学家。奥勒留是罗马帝国皇帝,而爱比克泰德是奴隶。

我们对爱比克泰德的人生知之甚少,但是他曾经为奴,这是个确定的事实。爱比克泰德的主人名叫爱帕夫罗迪德,后者本人之前也是奴隶。所以说,做奴隶这件事并不妨碍你在获得自由之后自己也去购买奴隶!

罗马帝国奴隶的生活状态可能差距很大,奴隶们负责的工作可能截然不同。最底层的奴隶在矿山或田野工作,中层奴隶在房屋中工作,高层奴隶则是医生或教师。爱比克泰德大概率属于高层奴隶。他年轻时甚至被允许学习斯多葛主义哲学的课程。尽管如此,他依旧受到严格奴役,他的主人似乎非常严厉。

爱比克泰德可能在比较年轻的时候就获得自由了,但是这一经历给他带来了足够的影响,在谈话中他多次提到了这段经历。

爱比克泰德强调“力所能及的事物”和“力所不能及的事物”之间的区别。人类行动和自由的全部内容都包含在力所能及的事物之中。调节自己的欲望和思想是我们力所能及的,但是外在事件无法控制、力所不及,因此应该接受事件的到来,包括痛苦和死亡,也包括奴役。

曾经的奴隶爱比克泰德并不谴责奴隶制。这对我们来说可能有点意外,甚至震惊,但古代的奴隶制是一种自然而然的制度,似乎理所当然。

不过,爱比克泰德谴责另一种形式的奴隶制,这种奴隶制将我们困在自己的欲望和情绪里,让我们依附于物质财富或社会地位。

爱比克泰德说,奴隶想要自由,因为他认为自由的生活更加轻松。但是他弄错了。如果不能支配自己的欲望,那么曾经的奴隶依然会被他人控制。

爱比克泰德还说:“到达巅峰,成为行政官的人一走进元老院就要遭受新的奴隶制,这是所有奴隶制中最美好也是最顽固的一种。”

所有让我们从属于他人的事物,无论是爱情、舆论还是社会意义上的成功,都是一种奴隶制。谄媚者和候选人都是不自由的。

至于爱比克泰德,他过着清贫的生活,家门敞开,因为家里没有任何可偷的东西。

本文摘编自

《哲学家如何谋生?》

作者: [法] 埃西姆·埃尔·卡布利

译者: 黄可以

出版社: 上海社会科学院出版社

出版年: 2025-7

编辑 | 十六、草儿

主编 | 魏冰心

配图 | 图片来自网络(除标注外)

封面图 | 《宇宙探索编辑部》

知识 | 思想 凤 凰 读 书 文学 | 趣味

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6