生死在道:艾米莉·狄金森诗歌义疏两篇

这学期在同济的课有一门“中西比较哲学”,上周第一次课上解读了两首艾米莉·狄金森的英文诗,一首“How Happy is the Little Stone ”歌咏生之愉悦,一首“Because I Could not Stop for Death”思考死之深义。

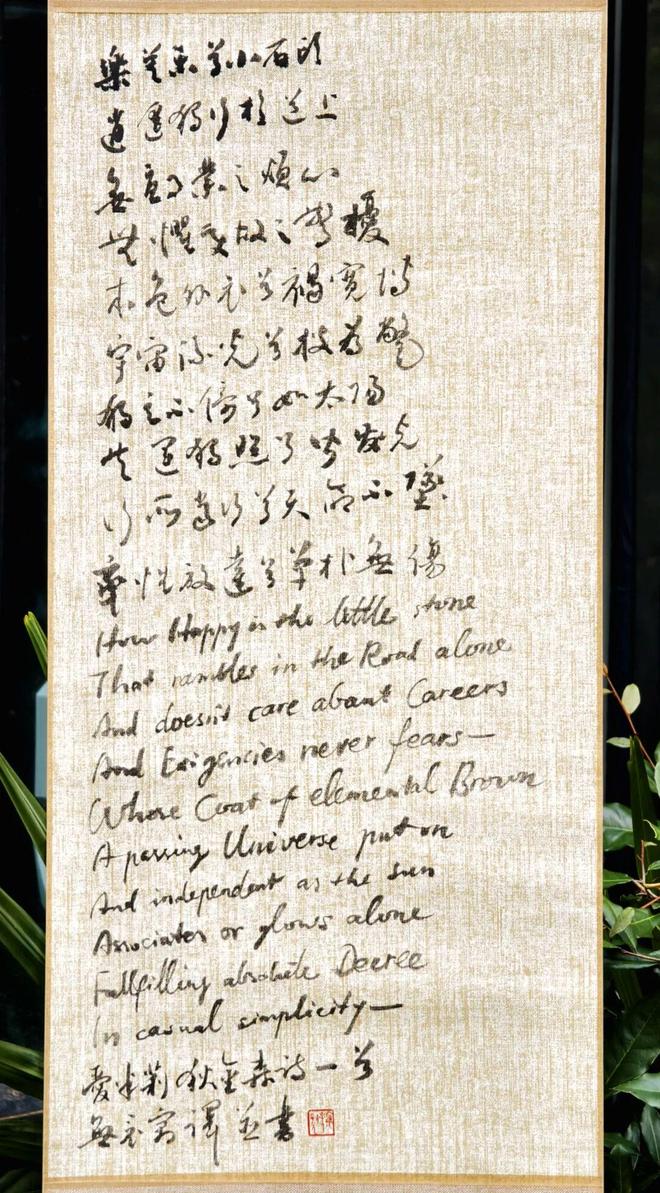

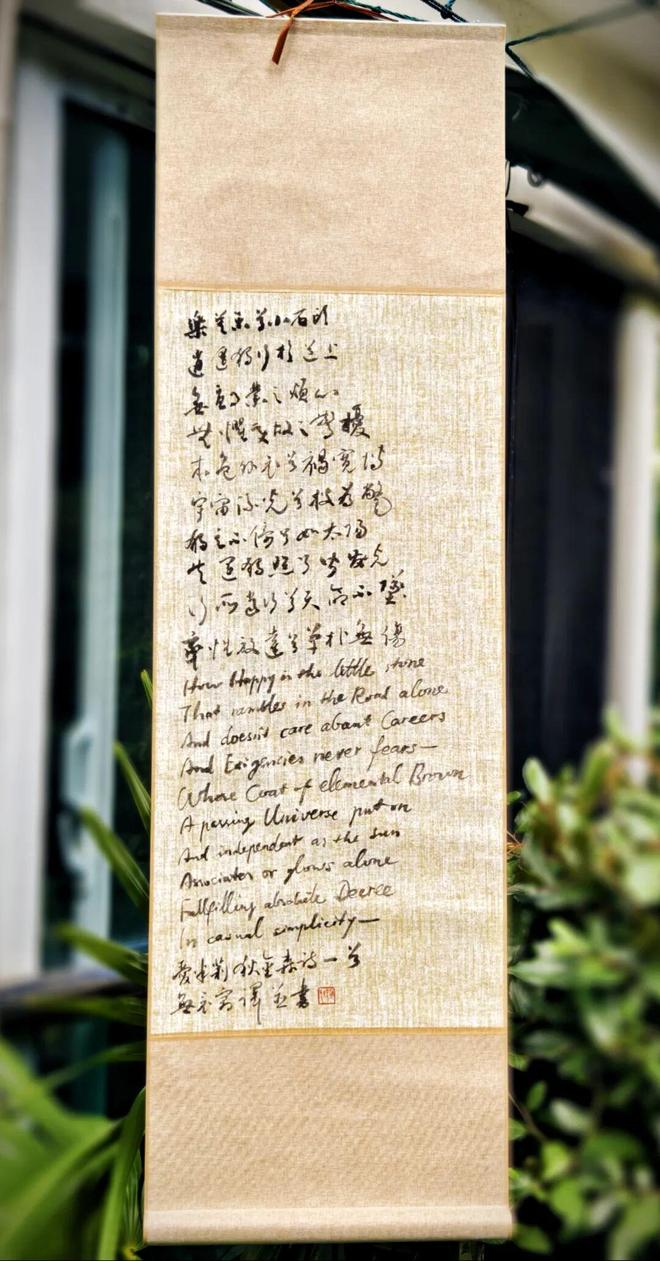

这两天根据课上所讲意思,写成了一篇文章《生死在道》,分享给大家。其中,艾米莉两首诗的译文是我的试译,英语原文在我的视频号中有乐乐朗诵的版本,配图书法是其中一首诗的译文和英语原文:

生死在道:艾米莉·狄金森诗歌义疏两篇

柯小刚(无竟寓)

乐莫乐兮小石头

逍遥独行于道上

无忧事业之烦心

无惧变故之惊扰

本色外衣兮褐宽博

宇宙流光兮披为氅

独立不倚兮如太阳

共运独照兮皆发光

行所当行兮天命不坠

率性放达兮单朴无伤

诗歌的翻译几乎是不可能的事情,但也是充满惊喜的相遇。快乐的小石头“rambles in the Road alone”中的“Road”被作者大写,暗示这条道路可能并不只是一般意义上的交通设施,而是有着中文所谓“道”的含义。无论狄金森有否读过中国经典,无论她是否了解道路之象在中国思想传统中的超越含义,都不妨碍她从日常经验出发而思及道的“大写”意味(大写名词和破折号是狄金森的行文习惯,但其用意之深恐怕不是“习惯”的浅薄判断所能忽略)。

“道可道,非常道。”道并不总是道。中国古代哲人之所以取象于道,也不过是基于日常经验的“大写”过程。只是偶然但人皆有之的日常经验,而不是任何天垂圣旨的硬性规定,教人联系天道与道路的取象。以道为道,对于狄金森来说,或许只是小石头歌咏中的偶然道说、非常道说,但恰因其偶然与非常,反而更近道之必然与恒常。

在道,所以石头快乐;在道,所以石头逍遥。在道,所以孤独而通达万物;在道,所以无忧事业而尽职尽责,尽职尽责而无伤其任性单朴。在道,所以偶然随意如不系之舟;在道,所以好雪片片不落别处。

在道,所以一块小小的石头静静地躺在路上(也许是它作为铺路石而工作的地方),无忧事业谋划,无惧生活变故,逍遥前行,而路上熙来攘往的人群和汽车反而以其无求于道而不在道、匆匆来去而止步不前。

石之止于俗而行于道,人之行于俗而滞于道;石之无忧事业而尽其天职,人之谋划事业而疏于天命;石之独立不羁而与万物同体,人之抱团结党而勾心斗角;石之朴实无华而以整个宇宙流光为衣,人之华丽自饰而自缚其身——是皆为石之在道而乐,而人之在俗而劳也。

以此,石无生而生机盎然,人有生而“近死之心莫使复阳。”(《庄子·齐物论》)

因为我无法停下来等待死亡

他好心停下来等我——

马车只载上我俩——

还有不朽与我们同往

我们缓缓驾车——他从不迟疑

我抛下劳作和消遣

一并弃置不管

因为他如此文雅悠然——

我们经过学校,孩子们在课间

休息时嬉闹不已——围成圆圈——

我们经过谷物凝望的田野——

我们经过夕阳沉落虞渊——

或者毋宁说——夕阳经过了我们——

夜露颤抖,冰凉刺骨——

透过薄纱,我仅有的袍服——

我的披肩——单薄亦如——

在一座房屋前,我们停下来

它看起来像是大地鼓起的胸怀

屋顶难以发现——

屋檐——在地下隐埋——

从那以后——已过百年——而仍然

感觉短于一天

于是我幡然猜知马头之所瞻

原来竟是朝向永远——

死亡马车之行,亦在道上。所以,我与死亡携手,还有不朽与之同往。“马车只载上我俩”,此外无它,却“还有不朽”,可见不朽非它,就是“一阴一阳之谓道”的载生载死之行进本身。

“我俩”,即同行的我与死亡,本质上并不是两个人,而只有我自己,因为我自己的生命无非是一个正在活着的、同时也就是正在死着的生命。living的过程就是dying的过程,不多一点,也不少一点,而生死之行即“一阴一阳之谓道”,一生一死之谓永恒。

“还有不朽”之为“三”的出现之所以可能,正因为生死之为“二”的本质只在我之为“一”。一阴一阳并不是有一个阴一个阳,而是只有一个东西,它既是阴也是阳;一生一死并不是有一个生一个死,而是只有一个过程,它既是生也是死——而这便是永恒,道的永恒。

所以,我活着不能停下来等死,只能劳烦死亡耐心等我,而死亡也真的“好心停下来等我”。子曰:“未知生,焉知死”(《论语·先进》)?不懂生命的人才会怕死,懂生命的人则会感谢死亡“好心停下来等我”。我的奔忙不息的劳作和身不由己的所谓娱乐,终于可以放下,回归生命本有的一无所有、简单纯朴。

死亡带回的“朴”实际上是一切文明的基石,和所有腐败文明的重新开端。如果没有死亡,权力和财富的不公将持续累加,不可遏止,世界将成为地狱般的存在——不但是多数人的地狱,也将成为少数权力者和富人的牢笼。永生、财富和权力本身就是他们的牢笼。益而不损,往而不复,乾坤毁矣。

但正如艾米莉诗云:“除了死亡,一切皆可变通/王朝可以重建/体制可以设定/堡垒可以瓦解/荒漠可以五彩斑斓/只要春天再来/而死亡却是例外/不可更改”(诗篇749)。死亡是绝对正义,不接受贿赂,也不接受任何权力的命令。死亡安然陪伴所有生命,以及等在所有生命的尽头,包容一切,抚平一切。

所以,当生命与死亡携手同行,并同时还带上生死之间并不实存而只在“之间”存在的“不朽”,我就“抛下劳作和消遣,一并弃置不管,因为他如此文雅悠然”。“文雅悠然”是对“Civility”的勉强翻译,直译就是文明礼貌,而死亡确实是文明的根基,礼貌的源头,因为如果不死,所有头颅都将不屑于看向地下,无视大地的坟茔。因为终有一死,所以有所畏惧,有所节制,有道性的踌躇,有礼乐的愉悦谦恭。

于是“我们缓缓驾车”,文明谦恭,坦然在道而生,从容在道而死,如庄子云:“大块载我以形,劳我以生,佚我以老,息我以死”,或如横渠云:“存吾顺事,没吾宁也”,莫不在道也。“而他从不迟疑”,缓缓驾车,但不迟疑,这便是从容。不但是他驾车,我也驾车,是“我们缓缓驾车”,是living即dying的生死在道本身的向道而行。向道而行,所以终究是在时间中走向时间性的永恒。

“我们经过学校”,孩子们在课间嬉戏,围成圆圈。课间(Recess)、圆圈(Ring)都被诗人大写,暗示字面之下别有深意:周而复始的道之深意。孩子们是新生的人,向上而生,周环而息。“我们经过谷物凝望的田野”,谷物成熟如老人,静静凝望,与嬉戏的孩子构成老幼生死动静的圆环。“我们经过夕阳”,却毋宁说夕阳经过我们,时光经过我们——我们即我和死亡——时光经过生命和死亡,走向生死的循环,走向道之永远。

露水是夜的结晶,更是夕阳最后的缩影。露水的寒冷来自阳光的缺失,更来自阳光的气化和凝结。死亡如凝结,不是消散,反倒是生命气化的露珠。我仅存的薄纱裹不住最后的体温,却能沁透生命的结晶。

我们停在墓前,死后的居所,“它看起来像是大地鼓起的胸怀”。这里原文只是“A Swelling of the Ground”,我加了“胸怀”不只是为了押韵,更是“以意逆志”地体贴诗人的言外之意。我们,生和死,都从大地母亲而来,终又回归母亲的胸怀。母亲的胸怀养育我们的生命,也永息我们的死亡。生也仁慈,死也安然。生也不仁,死也不残。生与死,仁与不仁,只是一体两面,正如不可见的阴宅屋顶和倒置的屋檐,亦如百年之久与一日之短暂、时光之流转不息与永恒瞬间。

“于是我幡然猜知马头之所瞻/原来竟是朝向永远”。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6