编者按

抗战时期,重庆成为中国战时首都和世界反法西斯战争远东指挥中心。全国大批文化名家纷至沓来,他们把人生追求、艺术生命同国家前途、民族命运、人民愿望紧密结合起来,化身文艺斗士、文化先锋,为广泛凝聚人心、振奋民族精神发挥了重要作用。

以文艺“矛”,作抗日“枪”。他们将小说、话剧、舞剧等化为武器,轰炸声中发出爱国救亡最强音!

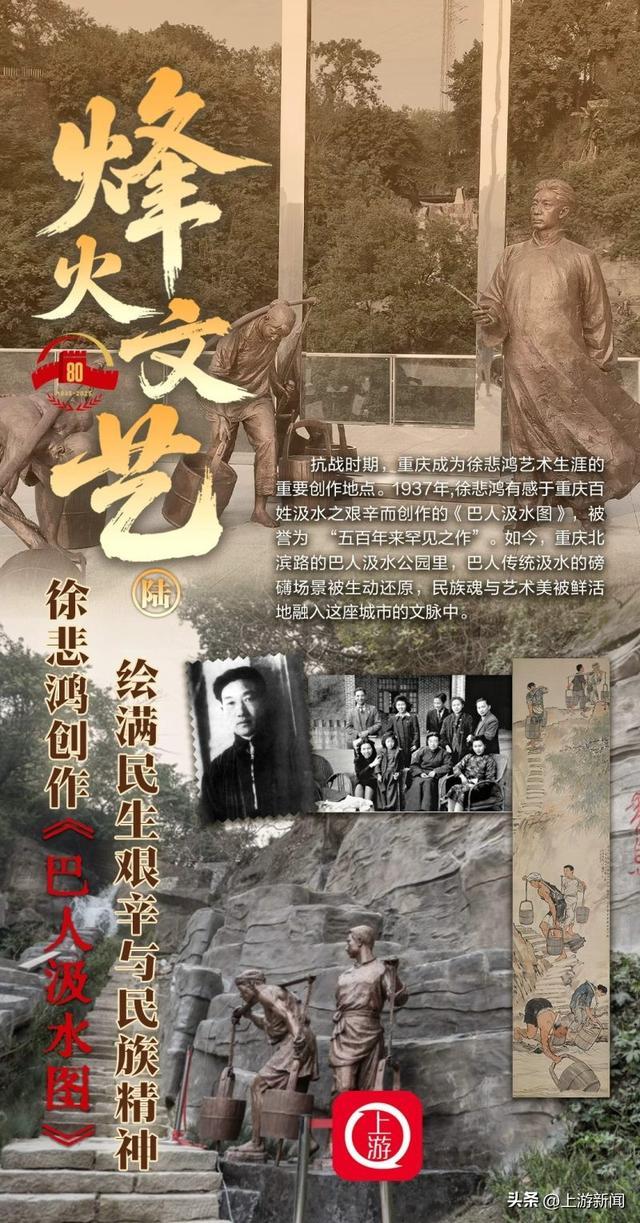

今年是抗战胜利80周年,上游新闻推出《烽火文艺》系列报道,生动再现文化名家的战斗风姿,重温抗战文艺的呐喊与抗争。第六期回顾抗战时期在重庆的美术作品创作。

部分图片来源:重庆历史名人馆

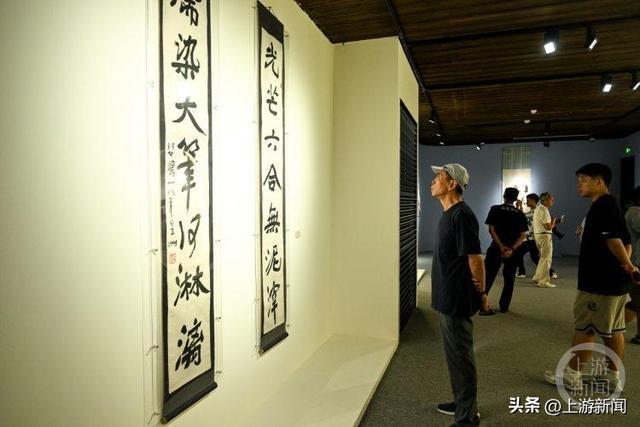

8月,重庆江北区北滨路,盘溪石家花园,绿意葱茏,沿梯而上,徐悲鸿美术馆(重庆)内,“求真绘魂——纪念徐悲鸿诞辰 130周年特展”正精彩呈现。

《松鹤四条屏》《奔马》《自画像》等20幅真迹,带领观者穿越回战火纷飞的激情年代。而展馆之外,其名作《巴人汲水图》已化身现实中的公园,成为艺术与城市融合的独特风景。

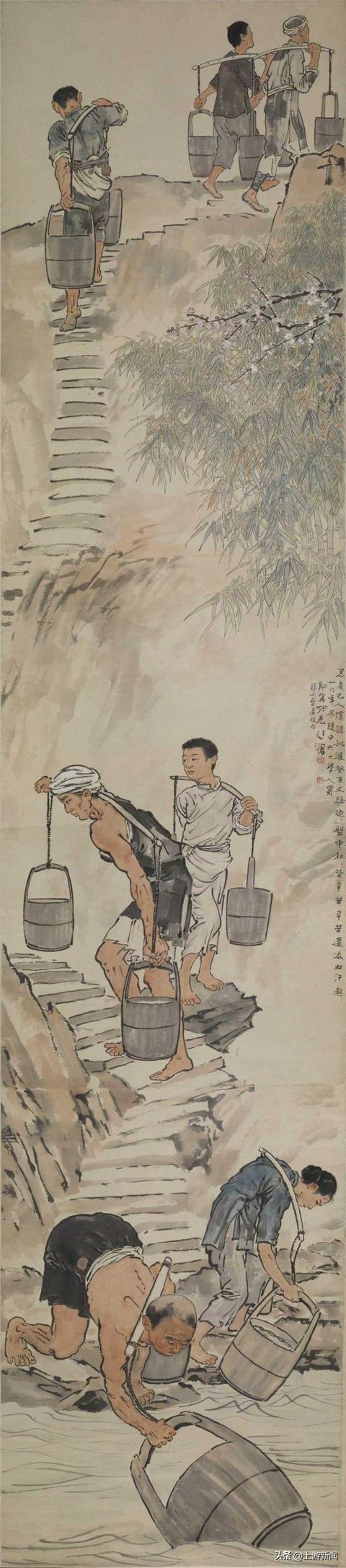

徐悲鸿先生寓居重庆期间,将自己的情感与民族命运紧密相连,辗转南洋、印度等地举办画展,以笔为戎,投身抗日救亡。他创作的《巴人汲水图》,正是以重庆百姓汲水的艰辛刻画民族韧性。

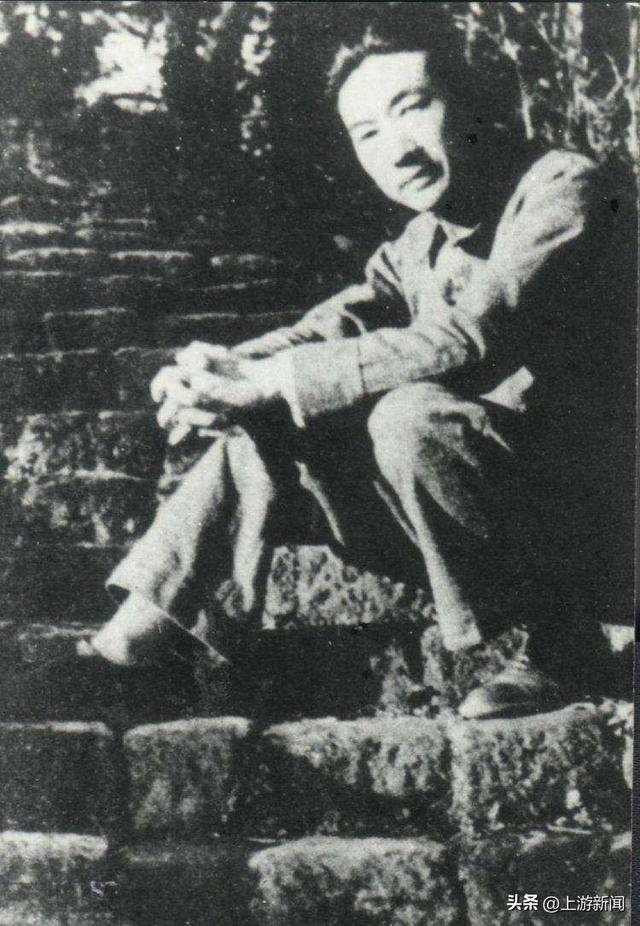

徐悲鸿在石家花园。 徐悲鸿美术馆(重庆)供图

画笔下的“烽火”重庆

“这场展览既是对先辈的致敬,更是对艺术与民族精神关系的一次深度回望。”中央美术学院教授、博士生导师、展览策展人葛玉君表示,“求真绘魂”概括了徐悲鸿艺术人生与美育思想的核心理念,悲鸿先生“所‘求’之‘真’,是对社会现实的真实映照;所‘绘’之‘魂’,是用艺术点燃民族觉醒”。

展厅中的一幅幅画作,皆是他亲历国家苦难与民族觉醒的有力见证,他将个人才华与国家命运紧密相连,为后世留下不朽的精神火种。

展览中的1938年的《持扇钟馗》,借传统驱邪形象隐喻对抗战的坚定信念;

1942年的《奔马》(纸本水墨),以瘦骨嶙峋却筋肉勃发的骏马,象征 “民族危亡中的奋勇奋发”;《读》(1943年)则以妻子廖静文为原型,在宁静的读书场景中暗含着“知识救国”的愿望;

市民在观看《奔马》。 记者 任君 摄

1940年创作的《印度国际大学》,恰逢徐悲鸿1939年10月赴新加坡举办艺术展以筹集资金援助难民之际,同年,他应泰戈尔邀请赴印度国际大学讲学。这幅画以风景的形式记录了这次访学之旅……

徐悲鸿美术馆执行馆长、联合策展人宁静称,作为中国现代画坛的艺术巨匠,徐悲鸿与重庆有着8年有余的不解之缘,特别是在重庆江北盘溪,他寓居石家花园四年之久。重庆作为战时文化聚集地,是徐悲鸿艺术生涯的重要创作地点。

徐悲鸿及友人在石家花园。 徐悲鸿美术馆(重庆) 供图

在此期间,徐悲鸿将自己的情感与民族命运紧密相连,辗转南洋、印度等地举办画展,将画展和卖画所得的10万美元全部捐献给抗战前线。此乃以画笔为民族存续而战!

他创作的《巴人汲水图》《愚公移山》《负伤之狮》等巨作,形成了中国现代美术史上的一个高峰,为后人留下了丰富的艺术遗产。

1937年创作的《巴人汲水图》,以重庆百姓汲水的艰辛刻画民族韧性。

巴人汲水图。 徐悲鸿美术馆(重庆)供图

《巴人汲水图》化为实景

“巴山汲水画入景、渝人爱国景生情”。

去年4月,重庆江北区北滨路巴人汲水公园开园。舀水、让路、登高前行,巴人传统汲水的宏大场面,从画中走到了现实。

巴人汲水公园。江北区宣传部供图

“公园以‘走进画中’,直观感受战时重庆的民生底色,让‘艺术为人民’的理念从画布走向市民生活,成为重庆抗战文化遗产的活态载体。”宁静说。

滨江艺术广场区,刻字地砖凝练概括徐悲鸿在盘溪的生活与创作历程。7米高的《大师之眼》雕塑,以镂空画卷取景框还原《巴人汲水图》样式,圆雕手法将下方两位汲水巴人引入平台,让画中人走出画卷。

巴人汲水公园。 江北区宣传部供图

巴人汲水园区依托约40米山势落差,打造2座画亭、1座拱桥、3个拦水坝、4组雕塑彩绘,青石步道和台阶从山脚江边蜿蜒至山顶,生动立体还原画中舀水、让路、登高前行3个段落,形成广场赏画、画亭作画、入画体验“舀水、让路、登高”的艺术游览路线,搭配瀑布、花卉、绿植、拱桥、山石等元素,写实与写意结合,营造“人在画中游”意境。

巴人汲水公园。江北区宣传部供图

沿着“悲鸿小径”拾级而上,10余分钟可达徐悲鸿旧居。庭中矗立着徐悲鸿雕塑,“一生守护”廖静文百年主题画展同步开展,以年表为线索,展出徐悲鸿与廖静文合照、影像资料等。

徐悲鸿130周年纪念展。 记者 任君 摄

在抗战胜利80周年与徐悲鸿诞辰130周年的历史节点上,展内展外不仅重温和传承徐悲鸿的艺术精神,更是守护一个民族“以文化自救”的时空密码。

以笔为戎凝固抗战视觉史诗

抗战时期,不仅是徐悲鸿,张大千、林风眠、李可染等美术家也汇聚重庆,他们打破师承与流派界限,以文化为武器投身抗日救亡。残酷的社会现实、重庆人的乐观豁达、山城独特的山形地貌,为他们提供创作灵感,促成艺术嬗变,“风眠体”“抱石皴”在此诞生。

为支援抗战,众多画家举行义卖,重庆美术界开美术家义卖支援抗战先河。据不完全统计,1937年7月至1946年6月,重庆举办各类美术展览约320次。

丰子恺创作了《漫画日本侵华史》《劫余漫画》等作品。其中,1944年,丰子恺曾在重庆涪陵举办了一系列个人展览,引起了很大反响。在此期间,他与涪陵当地的书法家刘树培相识,在涪陵办展的三四个月间到刘家居住多次,与刘树培兄弟结下了深厚的友谊。

毛松友拍摄了大量难童逃亡、敌机滥炸、大隧道上千人闷死等照片,弥足珍贵。

众多画家和摄影师以笔为戎、以镜头为刃,将伟大抗战精神凝固成视觉史诗,在中华民族精神图谱上留下闪光篇章。

从画布到公园,从烽火岁月到当代重庆,民族魂与艺术美正鲜活融入城市文脉。

上游新闻记者 严薇 摄影记者 任君 实习生 曾艺萌

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6