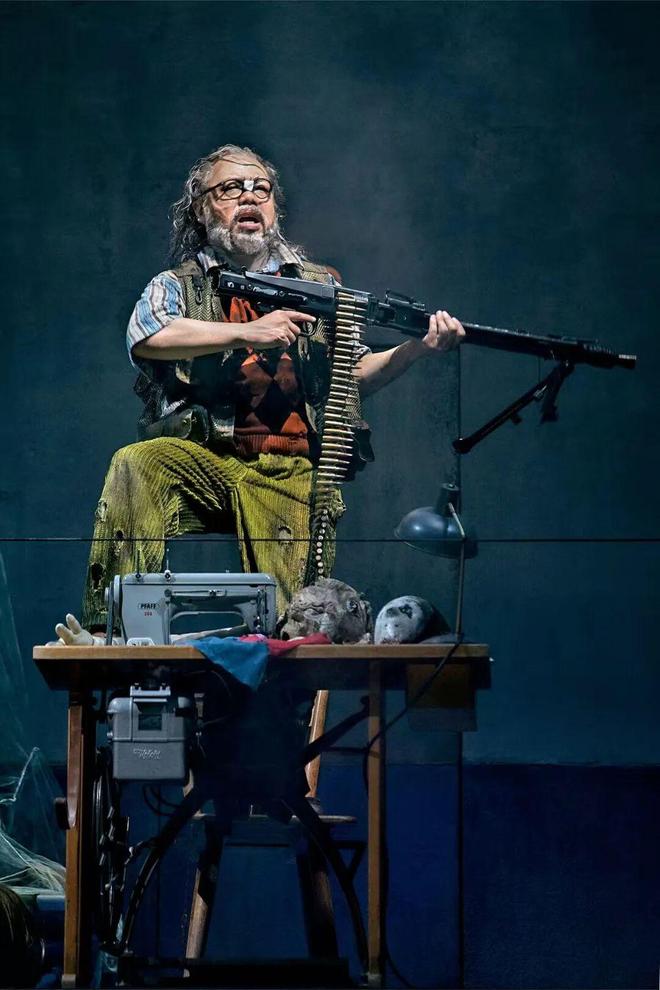

在心灵的画图里我早已见过他 | 陈唯正、陈珣之

今年拜罗伊特上演的《帕西法尔》剧照

坐落在德国巴伐利亚北部小城的拜罗伊特瓦格纳艺术节,是一场因瓦格纳而生、几乎与他的名字融为一体的音乐盛事。1876年,瓦格纳在此实现了毕生的梦想——建成一座专属于自己歌剧理念的节日剧院,并在这里首次完整上演《尼伯龙根的指环》四联剧。从此,这座剧院与这座城市,便与瓦格纳的音乐紧紧相连。

节日剧院的设计可谓革命性。瓦格纳打破传统,将乐队安置在半隐蔽的“隐形乐池”中,使观众的视线和注意力完全集中在舞台戏剧,而不是指挥或乐手。独特的声学布局,让管弦乐与人声交织成浑然一体的声音体验。这不仅是技术革新,更是瓦格纳“总体艺术”(Gesamtkunstwerk)理念的具象呈现——音乐、诗歌、舞台美术与表演在这里融为不可分割的整体。

拜罗伊特艺术节从来不仅仅是一连串演出,它是一种理念的延续——一种将音乐与戏剧熔铸为一体的艺术信仰。在这里,观众与表演者不再泾渭分明,而是共同沉浸于瓦格纳音乐世界的“参与者”。当灯光渐暗,前奏响起,每一位听众都知道,自己即将步入一个只属于瓦格纳的时空。

每年盛夏,拜罗伊特的“绿山丘”都会再次回响瓦格纳的乐剧。2025年的艺术节以全新面貌揭幕:7月25日,《纽伦堡的名歌手》(Die Meistersinger von Nürnberg)以大卫茨(Matthias Davids)的新制作拉开序幕,由嘎蒂(Daniele Gatti)执棒。随后的日子里,瓦格纳的经典逐一登场:《尼伯龙根的指环》四联剧:《莱茵黄金》(Das Rheingold)、《女武神》(Die Walküre)、《齐格弗里德》(Siegfried)与《众神的黄昏》(Götterdämmerung),构成了艺术节的“指环”核心。其后,《罗恩格林》(Lohengrin)、《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan und Isolde)与《帕西法尔》(Parsifal)相继登场,让人沉浸在灵魂与救赎交织的戏剧张力之中。

新制作《纽伦堡的名歌手》

《纽伦堡的名歌手》是瓦格纳唯一一部成熟的喜剧歌剧,也是他篇幅最长的作品之一,1868年在慕尼黑首演。作品中蕴含着瓦格纳的思考:真正的艺术应在尊重传统的同时不断革新。通过年轻的瓦尔特与守旧的名歌手行会的冲突,他强调创作应依赖个人灵感与自由,而非机械地遵循规则;与此同时,他又借汉斯·萨克斯之口提醒,传统并非应被摧毁,而应成为滋养新艺术的根基。最终,全剧传达出一个核心信念:艺术的生命力在于古今交融,既不拒绝过去,也不惧怕未来。

作为瓦格纳最长的歌剧之一,整场演出往往接近五个小时,对演员、指挥、乐队乃至观众都是一场耐力考验。尤其是汉斯·萨克斯和瓦尔特这两位主角,唱段冗长、台词密集,不仅要求声线持久稳定,更需在长时间内塑造出细腻而多层次的人物形象,对嗓音和体力都是极限挑战。

尽管题为“喜剧”,它绝非轻佻的闹剧。剧中既有幽默轻快的段落,也蕴含着严肃的主题——艺术革新与传统的张力、民族文化身份的探讨等。制作若一味强调喜剧效果,容易流于表面娱乐;若过度追求思想深度,则可能削弱作品原本的温暖与人情味。因此导演必须在舞台调度、人物刻画与整体节奏上取得微妙的平衡。

结尾处对“德意志艺术”的热烈颂扬,曾在历史上被民族主义与政治力量所滥用,尤其在纳粹时期留下阴影。现代制作往往必须正视并重新阐释这一段落——是保留、讽刺、淡化,还是赋予新的语境——否则极易引发敏感的解读。

《名歌手》剧照

此外,全剧的群体场面也对舞台和音乐提出高难度要求:第二幕的群众打斗、第三幕的大型庆典,不仅需要庞大的合唱阵容与精确的舞台调度,还要保证音乐与动作的紧密契合。而在舞台美学层面,是选择复原16世纪纽伦堡的历史风貌,还是进行现代化重构,也会直接影响观众对这部歌剧的接受与理解。

大卫茨的创作思路

在2025年拜罗伊特的新制作中,导演大卫茨以爱娃在初见瓦尔特时的感叹——“在心灵的画图里我早已见过他”(Ich hatt’ ihn längst im Bild geseh’n)为灵感,将心中已有的画面与现实对照。舞台构思由此展开:导演试图把脑海中早已成形的意象,转化为观众眼前的具象,让瓦格纳关于“喜剧、艺术与传统革新”的主题以视觉方式重现。他并未把《纽伦堡的名歌手》拘泥于十六世纪的历史框架,而是将古典与现代的元素大胆交织,营造出一种既熟悉又陌生的戏剧氛围——这种当代化的手法既是舞台的再现,也是对传统意义的追问。

帷幕拉开,观众立即能感受到这种“时空错位”:年轻的瓦尔特与大卫身着T恤、短裤和运动鞋,仿佛刚从街角咖啡馆走来;而名歌手行会的长辈们则依旧穿着厚重的巴伐利亚传统服饰,端坐如画中旧世界的遗像。两者的强烈对比,把剧中“新与旧的冲突”直观地视觉化。大卫茨的舞台空间同样游走于过去与现在:时而像现代教室,时而又幻化成节日剧院的观众席,好似剧场在自我凝视。终场庆典时,一头巨型充气“肥牛”缓缓升起,仿佛在调侃仪式的庄严感(下图)。这些“出格”的元素并非彻底颠覆原作,而是让观众在会心一笑间意识到:传统的仪式感在当下也能被轻轻讽喻。

人物塑造同样获得新语境。贝克梅瑟抱着一把心形电吉他登场,不再只是古板规则的守护者,而更像一位被时代淘汰的流行歌手——执着于旧法则,却用笨拙的姿态维系自尊。这一设定既保留了原作的讽刺锋芒,又转化为当代观众熟悉的文化隐喻。大卫茨的手法不是单纯的“现代化”或“复古化”,而是叠加式的混搭:让历史与现代在舞台上共存、碰撞,以凸显瓦格纳作品中艺术革新与传统守成之间的永恒张力。这种舞台美学让人既能看见古老纽伦堡的影子,又会在某个细节处惊觉:这场关于艺术与规则的争论,其实从未远离当下社会。

然而,大卫茨的处理更多停留在松弛的娱乐化层面,对作品核心——艺术革新与传统守成的冲突、民族性与共同体的深意——未能作出有力回应。表层的喜剧化掩盖了作品精神的深度。7月25日的首演更因舞台与乐池的错位而受挫:舞台轻佻随性,而指挥家嘎蒂却以厚重、严肃的音乐解读,使整体出现严重割裂。嘎蒂本就难以自如处理德语唱词的节奏与作品的喜剧特性,他的音响显得沉重凝滞、速度拖沓,音乐缺乏流动性,紧张感被消磨。主演萨克斯的策本菲尔德(Georg Zeppenfeld)则作为男低音首次挑战英雄男中音角色,尽管气质哲学化而冷静,但在高音区缺乏所需的光泽与力量,也未能赋予人物足够的情感魅力。多重因素叠加,使这场备受期待的首演在音乐上并未取得真正的成功。

救场者成就罕见神演

8月19日,拜罗伊特艺术节第六场《纽伦堡的名歌手》意外连连:指挥嘎蒂、男一号策本菲尔德以及饰演大卫的男高音施蒂尔(Matthias Stier)因病缺席。临危受命的是德国指挥家阔贝尔(Axel Kober)、低男中音佛勒(Michael Volle)与华人男高音黄亚中。令人始料未及的是,这三位艺人不仅稳稳救场,更将演出推向了意想不到的高度,尤其是阔贝尔,他的指挥几乎成为全场的灵魂与救场利剑。

阔贝尔几乎没有排练,却凭借对作品的了如指掌,在极度紧张的临场环境中迅速掌控全局。他如同磁石般将台上台下的能量汇聚一身,又精准地释放出来。凭借轻盈而清晰的音乐语言,他自然地融入导演大卫茨的舞台构想,化解了此前“音乐与戏剧失衡”的矛盾。前奏曲伊始,观众便立刻感受到其不同凡响:瓦格纳繁复的总谱在他手下焕发出勃勃生机,结构宏阔、细节鲜明,铜管稳健、弦乐温润,充满拜罗伊特独有的厚度。原本应是一次被动救场,却呈现出仿佛久经磨合的整体效果。

佛勒是真正意义上的英雄性男中音。他饰演的萨克斯气度非凡,音色明亮,高音区游刃有余。尤其在第二幕“丁香独白”(Flieder-Monolog)中,他的歌声张弛有度、情致悠长,而阔贝尔的乐队则如同千层海潮,一波又一波、交错叠加,声部间仿佛被抹上润滑剂般自然流转,营造出整部作品最神秘、最动人的瞬间。

斯派勒斯(Michael Spyres)兼具男中音的厚度与高音的明亮,宽广的音域被冠上“男全音”之称。现如今他又重新定义“男全音”的内涵:集花腔轻型男高音到英雄男高音与一身。他在拜罗伊特的瓦尔特形象温暖自然:中声区饱满,高音区富有穿透力,音色带着铜质的温润光泽,咬字清晰,旋律线流畅。在《晨歌》(Preislied)中,他的呼吸与连贯性尤其出色,赋予角色诗意与亲和感。大卫茨的现代舞台让他如鱼得水——他的瓦尔特不是严肃的骑士,而是带点浪漫与随性的年轻艺术家,与爱娃的互动真诚自然。

瑞典女高音尼尔森(Christina Nilsson)饰演爱娃。她的嗓音带银色光泽,高音清澈无压,线条流畅。第三幕与萨克斯、瓦尔特的对话中,她能以细腻的动态变化传达角色的柔情与不安。虽然中低音区不算厚实,但过渡自然,声线集中。她与斯派勒斯的搭档默契,铜质温暖与银色明亮交织,使二重唱熠熠生辉;与佛勒对戏时,则展现出年轻人对长者既亲近又尊敬的关系。

黄亚中饰演的大卫是当晚的惊喜。他不仅成功顶替,还塑造出活灵活现的学徒形象。舞台上,他动作自然,少年气质鲜明,把大卫的聪慧、急躁与忠诚表现得生动可信。歌声轻盈富有弹性,高音清亮,在教学咏叹与第二幕的热闹合唱中,都能将复杂旋律和快速节奏处理得清晰流畅,毫不慌乱。他的演绎让大卫不再只是“啰嗦学徒”,而成为充满生命力的青春人物。

纳吉(Michael Nagy)饰演的贝克梅瑟声线温暖、吐字清楚,音乐线条干净。他没有把角色塑造成夸张刺耳的丑角,而是保持了流畅的歌唱性。这一处理避免了角色沦为单纯笑料,但也削弱了传统中“反派”的尖锐感。不过在快速咏唱段落中,他的音乐感与台词节奏结合得自然,喜剧效果依旧存在。

结尾的大型合唱与庆典音乐,在阔贝尔的掌控下层层推进:铜管稳健奏出行会主题,全乐队逐步堆叠至辉煌高潮。在拜罗伊特独特的声学环境中,音响既热烈又秩序井然,形成强烈的包围感。阔贝尔的指挥既能把握整体结构,又能雕琢细节,既保证呼吸感,又展现瓦格纳音乐的厚度与光彩。

这场演出的灵魂在于乐队与临危受命的主角——他们不仅挽救了演出,更带来了出人意料的成功。

复演作品《尼伯龙根的指环》

自2022年首演至2025年提前一年收官,施瓦兹制作的《指环》始终是拜罗伊特最具争议与话题性的作品之一。首演当年,在节日剧院门口,笔者见到的不是排队等候购票的观众,而是几位前来退票的人——这一幕此后屡屡重演。本来《指环》在拜罗伊特通常会演满五年,这一版却仅演至第四年便仓促落幕;原本每季三轮的上演,自去年起也削减为两轮,显示出其接受度之低。

施瓦兹将瓦格纳的史诗解读为一部“家族权力剧”。在他笔下,神话意象被淡化,取而代之的是现代家庭的符号与结构:权力与欲望通过血脉关系传递,而“孩子”成为家族内部最重要的传承。他将沃坦塑造成专横的家长,把原作中瓦尔哈拉、黄金、戒指等神话元素抽象化,转化为家庭格局中的象征。原本神与侏儒的对立,在他手里变成了“孪生兄弟”之间的争斗;更大胆的是,他暗示齐格弗里德不再只是沃坦的“孙辈”,而是其亲生子,从而将《指环》的史诗性父与子的对立,改写为赤裸的亲子悲剧。

《指环》剧照

于是整部《指环》成为一部病态的“家族史”:父子反目、兄弟争权、代际继承的悲剧层出不穷。观众固然可以借此用现实伦理去理解瓦格纳,但与此同时,原作关于神话、宿命与宇宙秩序的宏阔背景被严重削弱。传统观众对此多有不满,认为完全背离了瓦格纳的精神;支持者则称这种家庭化处理使《指环》更贴近当代社会的权力逻辑与人性纠葛。

音乐方面,这一制作在前两年因指挥失利备受诟病,自去年起由澳大利亚指挥杨(Simone Young)接手,她也因此成为拜罗伊特历史上首位完整执棒《指环》的女性指挥。杨的整体风格稳健,速度舒展,不急不躁,让复杂的配器与动机织体有充分空间显现。她注重主题动机之间的呼应,即便在极端现代化的舞台语境下,音乐仍保有瓦格纳的史诗结构与情感厚度,为施瓦兹的视觉理念提供了稳定的支撑。

然而,杨在今年第二轮的表现明显逊于首轮。她的节奏控制趋于保守,速度时常拖慢,尤其在《莱茵黄金》和《女武神》的长对话场景中,音乐松弛乏力,缺乏戏剧推进。拜罗伊特乐池独特的声学条件需要指挥人为地拉开音响层次,而杨的处理过于安全,使弦乐织体灰暗,铜管在高潮段落欠缺辉煌。在《齐格弗里德》第三幕与布伦希尔德的二重唱中,本应喷薄而出的能量被“压平”,戏剧张力明显不足。她与歌者的呼吸衔接也不如首轮敏锐,导致部分独唱者在高音与长句中缺乏支撑,被迫硬撑。这不仅影响了演唱效果,也破坏了音乐的自然流动性。

黄亚中的迷眉

值得特别介绍的,是第一位进入拜罗伊特艺术节主演阵容的华人歌唱家——男高音黄亚中。他不仅在《莱茵黄金》和《齐格弗里德》中出演迷眉(Mime,下图),还在《纽伦堡的名歌手》最后三场中临危救场,担纲大卫,成为本届艺术节最受瞩目的身影之一。

回顾历史,瓦格纳去世后,其遗孀科西玛(Cosima Wagner)以近乎苛刻的态度掌控舞台风格。她将美声唱法(bel canto)视为贬义,甚至一度让话剧演员来饰演迷眉,以追求刻薄、尖锐、近乎噪声的声效。这种极端做法或许能制造短暂的戏剧张力,却从根本上割裂了瓦格纳“总体艺术”的有机统一。迷眉在这种传统中被抽离出音乐整体,成了一种刺耳的“异物”;角色本身也被简化为单薄的漫画式丑角,而非一个充满复杂性的边缘人物。拜罗伊特的权威性使这种极端处理一度被奉为正统,长期遮蔽了迷眉所具有的悲剧潜质。

进入21世纪,越来越多的导演和歌唱家开始反思这种传统。他们强调,迷眉并不仅是卑琐奸诈的小人,而是瓦格纳叙事中极为关键的“边缘者”——他聪明却无力,渴望却永远被拒斥。他的悲剧性,与齐格弗里德的天真、沃坦的权谋、阿尔贝里希的诅咒,构成了相互映照的关系。近年来的迷眉逐渐走向“心理化”与“人性化”:歌者们倾向于用更歌唱化的音色取代鼻音或说白式唱法,导演施瓦兹也把迷眉放进“家庭冲突”“社会边缘化”的语境中,使其从漫画式的人物转变为带有悲剧色彩的存在。

黄亚中的诠释正是在这一潮流中前行。他的嗓音明亮干净,轻盈而富有弹性,中高声区灵活自如,能够在快速咏唱与复杂节奏中保持清晰与稳定。他不追求刺耳的戏剧化效果,而是以流畅的声线和高度的可塑性来展现角色内心的焦虑与狡黠。他的发声方法自然,不刻意压迫,咬字清楚而富有音乐性,使迷眉的语言色彩与旋律感融为一体。表演上,他的动作灵动,神情丰富,展现出角色的急躁与敏感,同时又在细节中透出孤独和卑微。

在这样的处理下,迷眉不再是舞台上的噪点,而成为剧情与音乐整体中不可忽视的“人性镜像”。黄亚中既延续了当代“心理化、歌唱化”的诠释潮流,又以其独特的嗓音质感与演唱技巧,为这个角色增添了新的维度。这不仅是他个人的重要突破,也是华人歌唱家在拜罗伊特舞台上留下的一个具有象征意义的印记。

今年最受欢迎的《罗恩格林》

导演尤瓦尔·沙龙(Yuval Sharon)的《罗恩格林》以现代寓言取代中世纪神话,用科技隐喻和社会寓言探讨陌生力量、信仰依赖与真相追问之间的冲突。舞美设计劳赫(Neo Rauch)与罗伊(Rosa Loy)用极具创造力的视觉语言,为导演的叙事哲学提供了鲜明支撑:梦幻而略带疏离的空间,让观众既沉浸于色彩与图像的魔力,又被引向一场关于权力与信任的当代思考。

“不得追问来历”的戒律在这里成为权力与民众关系的隐喻:民众对救世者的信仰建立在未知之上,一旦真相被追问,信仰便瞬间崩塌。沙龙通过视觉与人物调度强化了这种紧张感,使观众意识到,艾莎(Elsa)的提问不仅是恋人的怀疑,更触及了社会结构的根基。结尾中,他没有将剧情导向幸福终点,而是留下末世般的余波:罗恩格林离去,民众并未得到真正解脱,而是仍然脆弱、随时可能再度陷入混乱。舞美那荒凉的蓝色空间与这种开放式结局相互呼应,赋予全剧循环往复的寓言意味。

在表演方面,波兰男高音皮奥特·贝恰瓦(Piotr Beczała,上图)饰演剧名主角,是整场演出的支柱。他在慕尼黑与拜罗伊特两地同期出演不同版本的《罗恩格林》,展现出惊人的体力与职业素养。他松弛而清澈的男高音,将细腻诗意与英雄气质融为一体,为导演的视觉构想提供了坚实的音乐支撑。南非女高音艾尔莎·范登希弗(Elza van den Heever,下图左)饰演艾莎,演唱充满情绪张力。她与贝恰瓦的二重唱成为全剧最打动人心的时刻之一,情感流动自然而深刻。

指挥家克里斯蒂安·蒂勒曼(Christian Thielemann)则为《罗恩格林》奠定了音乐品质的根基。他不仅是乐队声部与舞台表演的有机连接者,更在整体中注入了诗意与厚度。他的音乐兼具结构的匀称、细部的精雕与情感的饱满,为全剧赋予深邃与张力,使之在音乐与舞台的融合中达到高度统一。

正是这样导演、歌者与指挥的三重合力,使《罗恩格林》成为今年拜罗伊特艺术节最受欢迎的制作。

《帕西法尔》与现代科技

今年的《帕西法尔》由导演杰伊·夏布(Jay Scheib)执导。他以当代叙事与舞台语言重新审视“救赎”与“同情”主题,将原作庄严的宗教仪式感转化为对人类处境的开放性思考。

《帕西法尔》剧照

在瓦格纳的原作中,圣杯是基督教神话中承载神恩与永生力量的圣物,象征纯洁、信仰与神圣使命。夏布则将其改造为一根水晶多面柱:水晶不再是某一宗教的专属象征,而是一种自然物质、文化物品,人人都可以理解和接触。这一转变意味着“救赎与力量”不再为单一信仰所垄断,而可以被更广泛的人类经验承载。水晶的折射特性,也象征人类对真理与意义的多元理解。对于当代观众来说,它甚至自然联想到现实中的资源争夺——稀土、锂矿、晶体硅等现代战略资源。在原作中,圣杯是不可亵渎的神圣象征;在当今世界,自然资源却常常成为国家、企业与利益集团争相瓜分的对象。这一改写无疑为“救赎”议题赋予了鲜明的政治与经济色彩。

拜罗伊特一向站在歌剧创新的前沿。本次制作大胆融合现代科技与瓦格纳的宗教史诗,通过形式解构与视觉革新开辟出全新的观剧体验。导演首次引入增强现实(AR:Augmented Reality)技术:现场观众佩戴3D眼镜,便可看到现实舞台与虚拟影像叠加的画面(上图)。他并未掩盖瓦格纳作品原有的宗教氛围,而是通过技术的介入创造出一种“仪式被拆解后再重建”的效果,让观众意识到——所谓仪式感,本身就是被建构、被赋义的。然而,这些虚拟图景与舞台剧情的关联并不紧密,增加了一个新的观看维度,却有时反而分散了观众的注意力。

此外,今年的拜罗伊特艺术节还复演了去年的《特里斯坦与伊索尔德》,演出阵容保持不变,详情可参见拙作《记忆的空间》(《文汇报·笔会》,2024年8月27日)。

2026年拜罗伊特艺术节展望

2026年,拜罗伊特艺术节将迎来建院150周年的重要时刻。为了这一历史性的节点,艺术节推出了前所未有的节目安排:首先,瓦格纳的早期巨作《黎恩齐》(Rienzi)将首次登上绿山丘的舞台。这部作品虽与成熟的“音乐戏剧”理念尚有距离,却以其宏大结构与炽烈激情,展现了青年瓦格纳的雄心与能量,注定将成为周年庆典的特别亮点。

在音乐层面,蒂勒曼将执棒贝多芬第九交响曲为艺术节150年的纪念献礼。贝多芬与瓦格纳在音乐史上的精神联结,将在拜罗伊特的殿堂中被赋予新的象征意义。

《指环》仍然是周年庆的核心。2026年将呈现三轮由蒂勒曼指挥的《指环10010110》:象征“从神话到编码”的转化,强调数据与视觉之间的互动。它将大胆采用人工智能合成技术形成“生成式视觉力量”,现场图像不断变动,叠加、重组,甚至自我矛盾,构成一种“舞台思辨”实时参与视觉与舞台构建,成为拜罗伊特历史上前所未有的尝试。更令人瞩目的是,男高音福格特(Klaus Florian Vogt)将一人横跨四部曲的核心角色,领衔全场,以近乎传奇的挑战为这一史诗注入新的注解。

此外,《漂泊的荷兰人》(Der fliegende Holländer)与《帕西法尔》也将回归舞台——前者是瓦格纳走向成熟的重要一步,后者则是拜罗伊特的精神象征。它们与《黎恩齐》形成呼应,让观众在150周年的节点上回望瓦格纳艺术的起点、转折与终极。

可以预见,2026年的拜罗伊特是一座音乐史与剧院史的里程碑:它将在纪念与革新之间,展现“绿山丘”150年的传承与未来。

2025年8月22日于慕尼黑

本文配图均由作者提供

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6