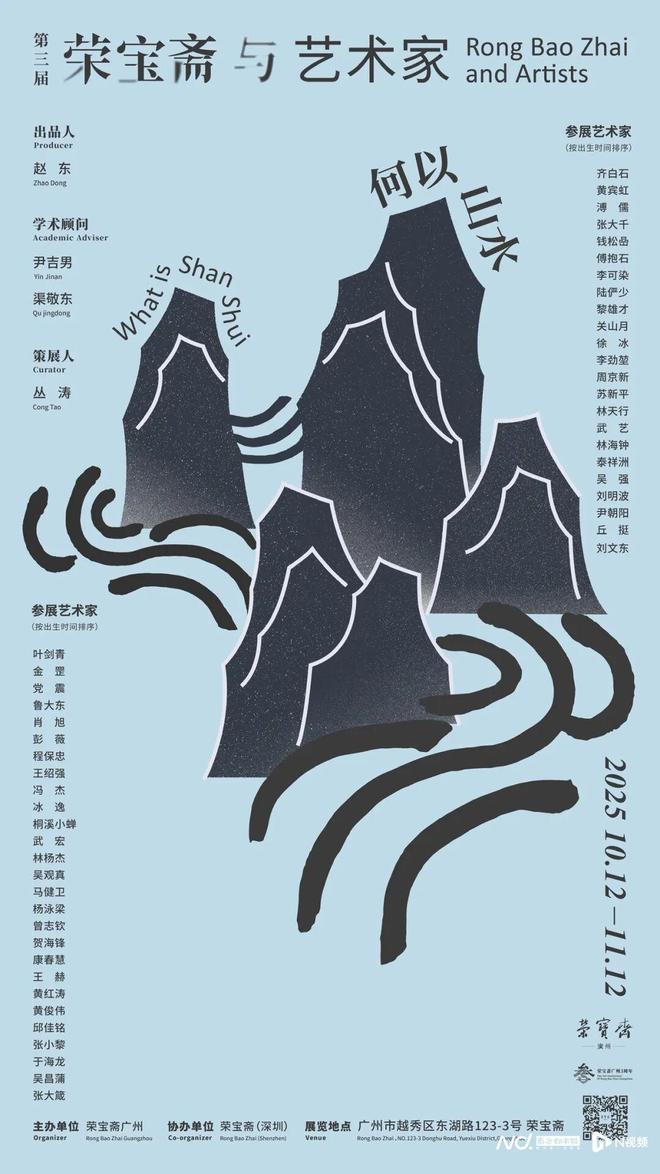

10月12日,荣宝斋广州“荣宝斋与艺术家——何以山水”年度展览正式启幕。作为荣宝斋广州分店三周年焕新之际的首展,本次展览汇聚齐白石、黄宾虹、傅抱石、李可染、徐冰、李劲堃等50位中外知名艺术家的作品,以“山水”为核心母题,通过传统水墨与当代多元媒介的并置,构建跨越千年的文明对话场域。

展览同步开启学术对谈环节,中央美术学院教授尹吉男、北京大学教授渠敬东、参展艺术家刘文东与策展人丛涛围绕“文明构造与艺术传统中的山水”展开深度探讨,为观众解码山水背后的文化基因与当代意义。

展览:古今山水同框,重构文明对话

自2022年起,荣宝斋广州推出“荣宝斋与艺术家”系列展览,从“荣宝斋350周年广州特展”到“书写的意义”,始终以“贯通古今、连接传统与当代”为核心思路。此次“何以山水”展览,更是荣宝斋秉持“以文会友,荣名为宝”宗旨的又一实践——依托350余年文化积淀,立足粤港澳大湾区,通过艺术之力促进南北文化交流,展现新时代精神文化面貌。

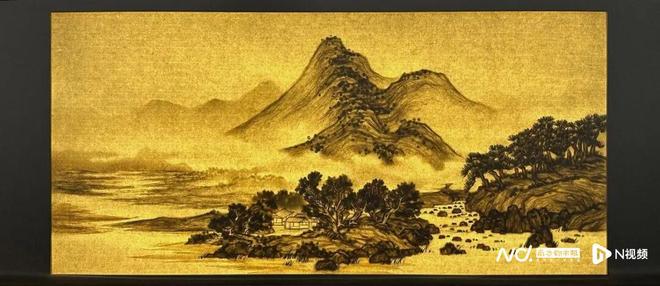

黄宾虹《吴淞纪游图》,纸本设色,132.5×41.8cm,荣宝斋藏。

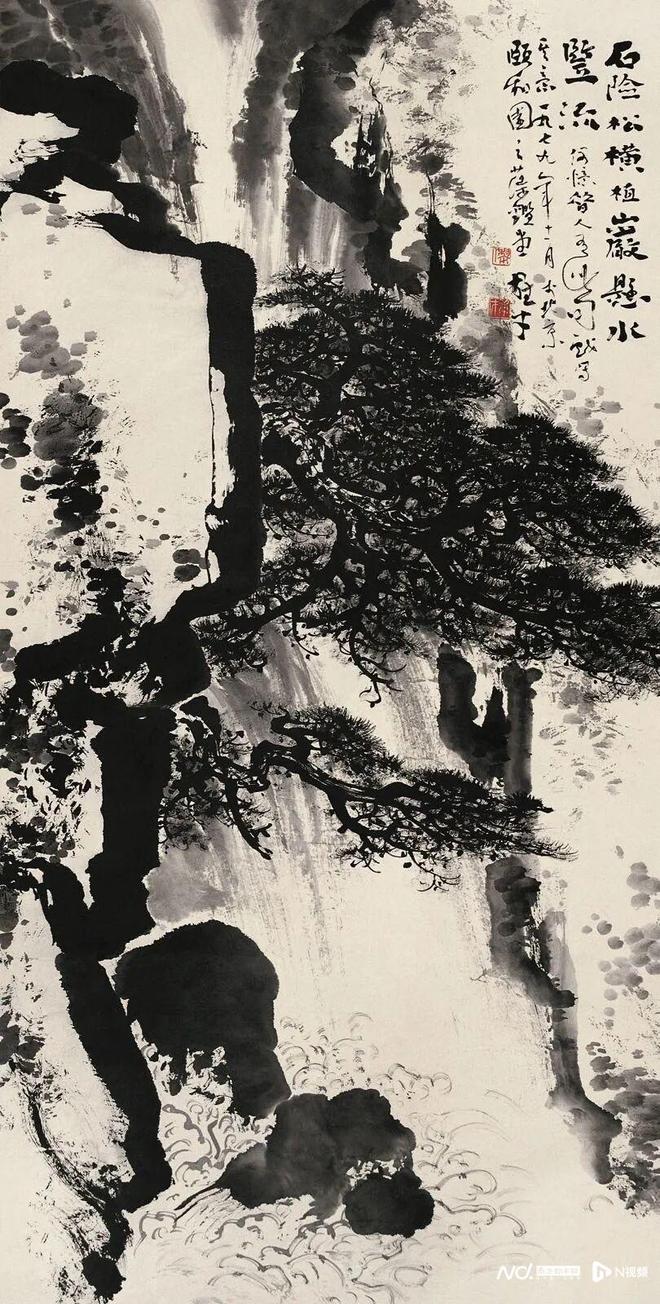

黎雄才《松岩瀑布图》,纸本设色,136×68cm,荣宝斋藏。

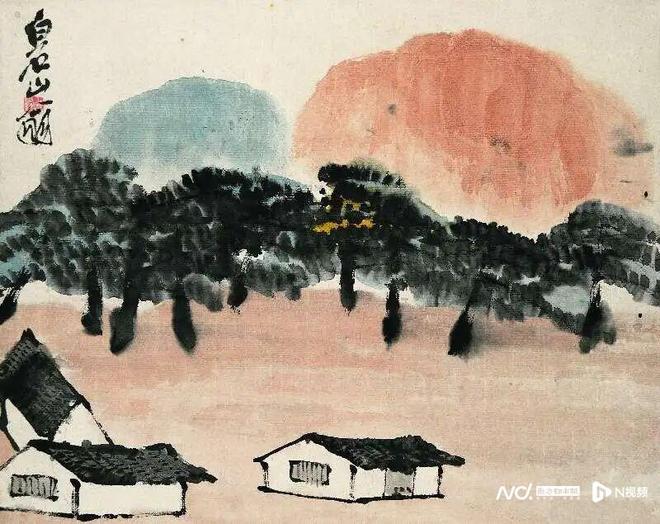

展览由中央美术学院教授尹吉男、北京大学教授渠敬东担任学术顾问,中央美术学院丛涛策展,展品覆盖传统水墨、油画、丙烯、版画、装置等多元媒介。一侧是黄宾虹的水墨山水、黎雄才的苍劲松峰,延续传统笔墨的韵律与意境;另一侧是徐冰的当代装置、杨泳梁的数字山水,以现代语言重构山水的表达边界。这种“古今并置”的布局,既追溯东方文明中“山水”角色的历史演变——从秦汉山川祭祀的神圣载体,到魏晋士大夫的精神家园,再到近代民族认同的象征;也追问山水在当代社会的现实意义,引导观众思考“何以山水”这一恒久命题。

徐冰《背后的故事:仿巨然松溪林屋》,干枯植物、垃圾、磨砂玻璃,182×78×20cm。

杨泳梁《寒林夜景图》,数字摄影,150×185cm。

山水不是孤立的风景,“对于东方文明而言,山水深刻地渗透于宗教、民间信仰、政治观念、日常生活、文化艺术等不同层面。”策展人丛涛在展览前言中提到,即便在现代社会,中国人登泰山、临洞庭时仍能“意与古会”,这份基因里的文脉从未断绝。展览正是希望通过多样的艺术表达,呈现“天人之际的微妙与宏奥、瞬间与恒久”,让观众在古今对话中找到属于自己的山水答案。

学术对谈:解码山水的历史脉络与当代困境

开幕当天的学术对谈环节,四位嘉宾从不同维度拆解“山水”的文化内涵,现场观点碰撞不断,为展览注入更深层的思想厚度。

策展人丛涛首先分享展览缘起:“荣宝斋百年始终与探索性艺术家同行,广州空间希望延续这一传统——每年选一个中国文明的核心概念,探讨它在当代的流变。‘何以山水’是个问句,没有标准答案。”他强调,展览的核心不是展示“山水是什么”,而是激活“山水能成为什么”:传统山水与城市景观、水墨笔墨与当代媒介的碰撞,本质是文明基因的现代生长。

齐白石《山居图》,纸本设色,32.7×41cm,荣宝斋藏。

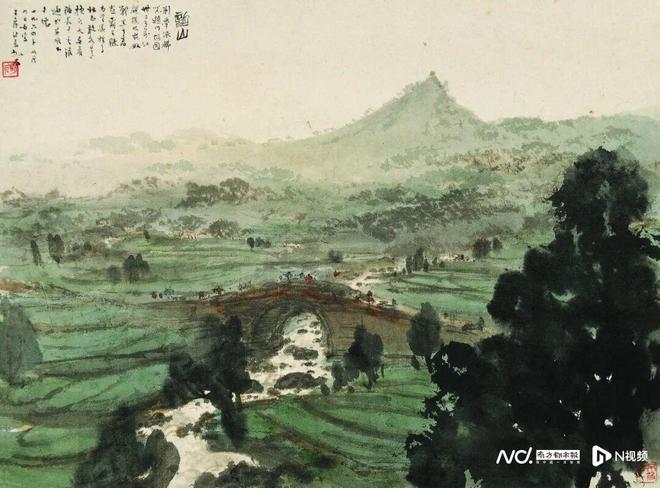

傅抱石《韶山图》,纸本设色,34×46cm,荣宝斋藏。

中央美术学院教授尹吉男从艺术史脉络切入,梳理山水画的演变逻辑。“隋唐之前,山水只是人物画的背景,比如壁画里的城楼、丘壑,反映的是世家贵族的生活经验;北宋中期后,山水才真正成为图像主体——这背后是科举取士带来的中小地主阶级兴起,文人通过山水画表达‘原生视觉经验’,苏黄米蔡的意趣便源于此。” 他进一步指出,近代以来山水画经历两次关键转变:科举废除后,创作主体从“士大夫”转向“职业画家”,审美开始融入平民价值观;现当代以吴冠中为代表的艺术家,又通过去人物、去情境的探索,突显山水的形式美与抽象美,为新文人画铺路。“八五美术新潮用至后来现代主义艺术潮流的发展,也激发出山水画更加多元的样态。”

北京大学教授渠敬东将“山水”置于中国文化的核心坐标中。他指出,西方谈文明必提“存在”,中国谈文化必谈“山水”——它是文明地图的构造性源头。他继而从三重历史维度解读山水的内涵: 秦汉之前,山水与山川祭祀绑定,是君王沟通天地、确立政治合法性的工具,“泰山封禅就正出于此”;魏晋隋唐时期,山水从“国家祭祀”转向“个体精神”,昆仑、蓬莱的神仙想象,陶渊明、王维的山水情怀,让山水成为士大夫超越日常的“洞天福地”;晚清以来,受金石学、朴学影响,山水的“天之气”减弱,“地之质”增强,笔墨更重地质感与力量感,甚至模糊了山水与花鸟的边界。 “当代艺术开启了山水的‘万花筒’,但完整的现代山水文明体系还没建成。”渠敬东坦言,“反传统之后,我们更需要通过‘何以山水’这样的展览,回到经典、承接文脉,重新与古人对话。”

参展艺术家、美术教育工作者刘文东则从实践层面提出困境:现在教学生画山水,最难的是让他们区分传统山水与现代景观。他举例,传统“游历写生”变成了“高速直达式写生”,学生对山水的体验成了“点对点的快照”;互联网图像、游戏场景更让年轻人习惯将山水视为“风景照片”,而非“精神载体”。如何让学生理解澄怀观道的山水意境,而非只学笔墨技巧?这是当代山水教育必须面对的挑战。

据悉,“荣宝斋与艺术家——何以山水”展览将持续至11月12日。此次展览不仅是一次艺术盛宴,更是一场关于文明传承的公共对话——从传统笔墨到当代装置,从学术对谈到观众互动,每一处细节都在回应“何以山水”的追问。

山水是中国人的精神家园。正如渠敬东教授在展览前言中所写:“山水以其独特的文化蕴涵,不仅为认识人性的限度提供了路径,也为探求自然的边界激发了灵感,更为在资本与技术主导的世界中,重新寻找人类精神的归宿创造了全新的可能。”因此,无论是艺术爱好者、文化研究者,还是普通观众,都能在这场展览中,触摸山水背后的文明基因,感受古今对话的力量。

展讯——

荣宝斋与艺术家——何以山水

时间:10月12日至11月2日

地点:荣宝斋广州分店(广州市越秀区东湖路123号)

采写:南都N视频记者 周佩文

图片由荣宝斋广州提供

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6