文化的幻影:“博物馆”和“博物院”究竟哪个更高?从湘博又㕛叒改名说起……

本文作者: 春梅狐狸

新书《图解传统服饰搭配》已上线,请多支持

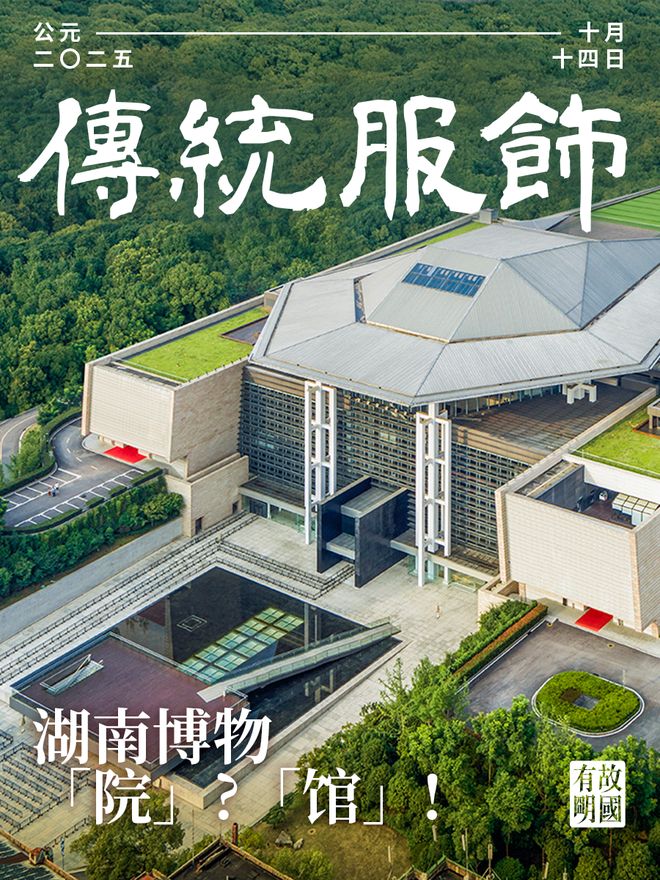

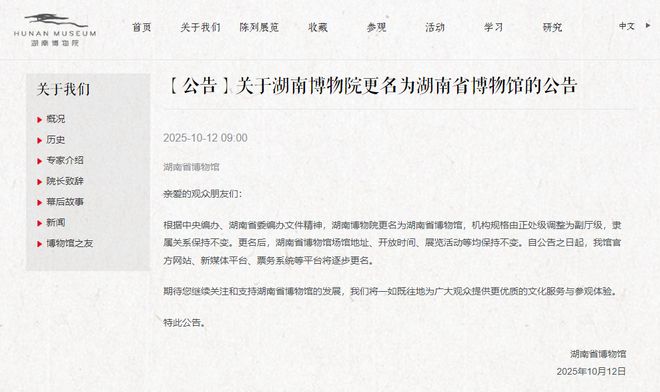

最近一则“湖南博物院更名湖南省博物馆”的新闻(为了行文方便,下文以“湘博”代称),似乎为多年来网络上关于叫“博物院”是不是比叫“博物馆”更高级作出了“宣判”,因为在相关公告里还附带了一句“机构规格由正处级调整为副厅级”。也就是说,改为“馆”的湘博反而升级了~

湘博官网公告

(似乎是事发突然,官网连logo都还没来得及改)

除了高低之分,网络上还流传着另一种区分方式,认为“博物院”更偏研究,而“博物馆”更偏展示。这种说法源自哪里我实在是懒得找了,但扩散节点却能算上湘博一份功劳——

湖南博物院党委书记、院长段晓明将此次更名定义为从展览型博物馆到研究型博物院的跨越。他在发布会上介绍,实现从馆到院的跨越,背后是来自社会各界的肯定与期待,湖南博物院今后将更加重视文物保护与研究工作,重点打造一个研究型博物院,“我们将在研究的基础上,加强推动中华传统文化的展示、阐释与利用,展现其中的力量。”

——封面新闻:马王堆发掘50周年之际,湖南省博物馆官宣改名有何玄机?

只看这段文字,可能会让人迷惑,怎么又是“从馆到院的跨越”了?湘博到底是叫“馆”还是叫“院”呢?因为上面这段引文是来自于2022年7月底“湖南省博物馆”改名为“湖南博物院”时的新闻。

没错,你没看差,短短3年多,湘博已经在“院”和“馆”之间来回横跳了一个回合了,只是如今回头去看2022年更名新闻里的各种溢美之词就显得十分滑稽了。毕竟在上一次改名中,湖南当地媒体都是将[馆→院]作为升级来报道的,都不用贴正文,瞧瞧这些标题——

红网:《从“馆”升级到“院”,湖南博物院携手古老文物迈向“元宇宙”》

湖南日报:《跨越:从湖南省博物馆到湖南博物院》

华声在线:《从“馆”到“院”是发展理念的迭代升级》

然而,真正的“升级”到来时,却是又改回了“湖南省博物馆”。如果[馆→院]是“跨越”,那么如今[院→馆]又算是怎么回事?

在认为“博物院”更偏研究的说法里,往往还将“博物院”的“院”与“研究院”“学院”的“院”作比较,认为是取了后者里的意思。但实际上“博物馆”和“博物院”都是英文Museum的中文名称,与“院”有关的衍生联想都是网友望文生义,这点也可以从多次改名的湘博始终没改英文名可以看出——

湘博几次改名的微博logo头像

正如“螺旋真理”在知乎的相关回答里说的:

博物馆是一类机构的通称,也是这类机构中某些具体机构的自称;博物院只是这类机构中某些具体机构的自称。换句话说,叫某某博物馆,属于博物馆;叫某某博物院的,也属于博物馆。

比如,国家在进行管理的时候,出了遵循《文物保护法》之外,还要遵循《博物馆条例》。为什么是“博物馆”条例而不是“博物院”条例,原因就在于“博物馆”这个词是一类机构的通称。

“博物院”从来是等同于“博物馆”的,只是我们人为地创造了一些区别,并在实践中强化了这些区别。

如除了上面说的“院”与“馆”差别,一般人还会觉得“院”大“馆”小,“院”老“馆”新等,这些都建立在偏差认知上双向强化的结果。比如在追捧“博物院”称呼的时候,很多文博机构整合后就将“馆”改成“院”,满足新领导新气象的需求,整合以后的也的确看似“大”了,但这只是相对的,只要作横向比较就会发现并无根据。又比如“博物院”其实是早期使用的译名,新中国成立后很长时期都是统一使用“博物馆”,加上整合改名“博物院”里很多是整合了古建类、遗址类博物馆,也就有了叫“院”似乎更古老的印象。

文学中有一个概念叫做“陌生化”,“指作者采用各种艺术手法(包括语言上的创新),对人们常见的熟悉的事物进行艺术上的处理和加工,使之变得‘陌生化’以引起读者的惊奇、震惊和思考”。很显然,湘博的上一次改名(2022年,改“馆”为“院”)与此很类似,什么都没变,连英文名都没变,只是改了一个中文名,媒体和看客就做出了无数文章。因为过于高调,当时科普“博物馆”与“博物院”并无本质差异的网友也不在少数,但依然挡不住这些如水葫芦一般肆意生长又逐水飘荡的所谓解读,因为大家实在是太喜欢这些通过“陌生化”而产生的文化幻影了,即便它充满了各种错位和误读。

跟这个情况很相似的是形形色色带有“非物质文化遗产”标签的事物,我之前在《》里就提到过“没有古装剧挂不上钩的‘非遗’,只有剧组不想选择的营销”,那些本来与古装剧共存的服化道加了“非遗”前缀之后就发生了“陌生化”,成为粉丝追捧的文化标签。以“武松打虎”为例(太具体的古装剧案例怕粉丝扑上来咬我),武松先是看到了传统招幌,又喝了乡村手工酿造酒,吃到了装在手工拉胚的陶瓷盘里的秘制牛肉,居然还怀疑店家在里面放了祖传秘方的国医蒙汗药,拿着传统冷兵器用传统武术打死了已经灭绝的华南虎……我这个版本虽然粗糙,但几乎就是“影视+非遗”的一贯包装手法。

然而以上还只是放在“古代”或“仿古”的语境下,事实上很多“非遗”本来就是出现在我们的日常生活里的,却通过“陌生化”的方式使之符号化、精品化。比如,锔碗补锅是日常的,叫做“金缮”就陌生而高级了;又比如,水转印是工业的,叫做“漆扇”就陌生而高级了;还比如,景区流水线公主是平庸的,叫“今生簪花”“一把为国”就陌生而高级了……这些编造、挪移和拼接,都如一场降温后下在北京的雪,盖住北京的现实和北平的历史,只让人沉溺于网络热门句子下辞藻的幻影。

追捧和创造文化的幻影,本质往往却是对厘清具体文化的抵触、低学习具体文化的逃避,以及对文化幻影带来的权力幻觉的追捧。

打破文化幻影有时候只需要一场真正的升级,因为不管是真糊涂的人还是揣糊涂的人,反而会害怕幻影遮掩住他们真正的力量,就像好食材的烹饪方式总是朴素无华,生怕食材价值反而被破坏了。比如2022年时湘博改名没有正式的公告,反而有各种新闻解读,这次却反过来了,因为它这回是真的“升级”了。

湘博两次改名

170的身高可能需要箱子、需要内增高、需要角度,而190的身高只需要站在那里就够了。既然大家都能看到它很“高”,又何须各种手段、各种修辞、各种吹打呢?

本文完

作者 | 春梅狐狸

* 最近的文章 *

(点击封面图片可跳转至文章页面)

春梅狐狸 传统服饰

脸着地的藏狐,故纸堆里的服饰爱好者

笔者已出版《图解中国传统服饰》《图解传统服饰搭配》,请多支持

如果喜欢 ❤ 记得关注

(小红书搜索“大尾巴阅读室”可解锁更多碎片感悟)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6