“闽山闽水物华新”福建游记征文获奖作品赏析 | 郎官巷那一行嗒嗒作响的脚印

▲▲▲点击音频 收听有声美文

郎官巷那一行嗒嗒作响的脚印

作者:孙世明

当寒雨给历史的天空缝上最后一块补丁,大海支起向日葵一样的左耳,我第三次走进了郎官巷。

第一次是阳光明媚的上午,第二次是月光如乳汁似的夜晚。这是一个寒雨滴答的下午,长江、黄河、闽江和武夷山脉、车水马龙的杨桥路和谐为一纸贯通古今的五线谱,我仿佛一个可有可无的切分音,让这个世界有了可以拿捏的色调、声调和情调。

不说郎官巷西巷口外那几株高大、葱绿的榕树,不说“海滨四先生”之一的文人陈烈、“精通西学第一人”的严复和近代维新志士林旭,也不说如二梅书屋那巧夺天工的古建筑,单说张际亮那一行嗒嗒嗒敲响历史钟鼎的脚印。

一

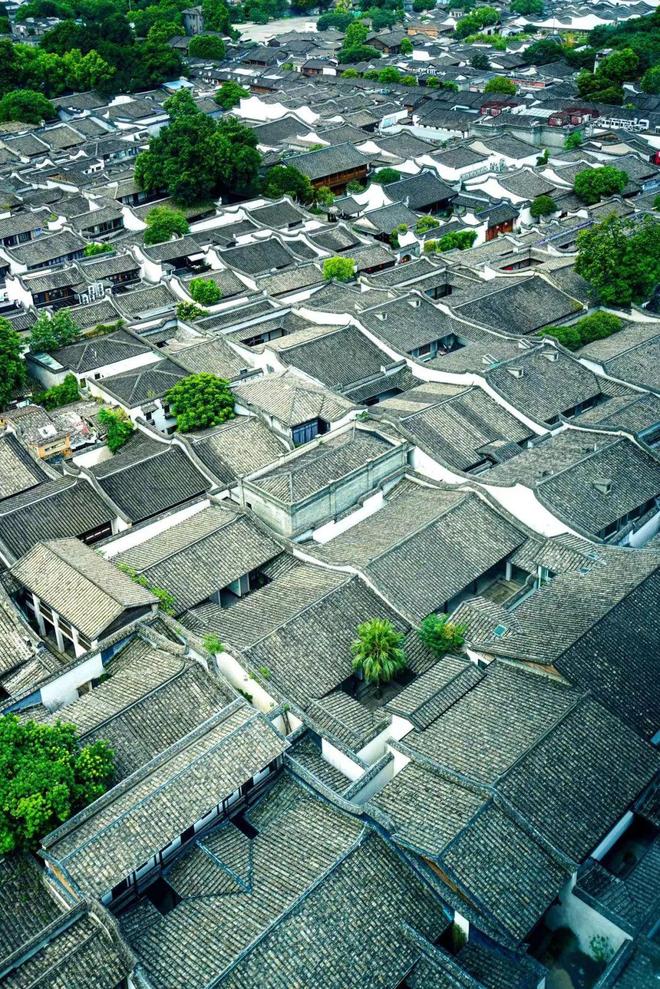

郎官巷入口

郎官巷短、窄,似乎一眼可以看见尽头,两人伸手相牵,便能触到巷的两侧。走过南后街牌坊,左手边第一条巷子便是郎官巷。郎官巷古称“延福里”,北宋咸平五年(1002),里人刘若虚中进士,改名“荣亲里”。后因世居此地的刘涛及其世代子孙皆为郎官,改名“郎官坊”。明代坊制废除后,改名“郎官巷”,沿用至今。

“郎”原为“廊”的古字,郎官即皇帝身边立于宫殿走廊中的侍从官,后为侍郎、郎中、中郎等的通称。史上郎官出身的显赫人物俯拾皆是,比如李斯、东方朔、司马相如、霍去病、曹操等。

图片来源:遇见福州

郎官巷很特别,是福州三坊七巷中唯一一条以官名命名的巷子。郎官,行走在帝王的光环中,多么令人钦羡的称谓,多么让人向往的生活。在那个“一人得道鸡犬升天”的社会,在那个“万般皆下品,唯有读书高”的年代,举人、进士是读书人施展个人才华、光宗耀祖乃至报效国家的敲门砖,亦是实现“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”的通关文牒。李白也罢,杜甫也罢,欧阳修也罢,他们之所以能忍受“朝扣富儿门,暮随肥马尘”的屈辱,正因胸中那比珠峰高十倍、比太阳热百倍的家国情怀。张际亮也不例外,否则他何以抛妻舍子走进郎官巷,且在此寄居二十年?

这二十年,张际亮只想觅得一个扬帆的码头,但这里的风雨太肆虐,这里的水系太复杂,这里的船只太忙碌,以至于所有的风霜雨雪都幻化为狰狞的旋涡,所有的浪花都泛滥为失岸的烟霭。即便如此,张际亮还是在建宁会馆找到了天下意识,在天后宫绵绵的香火中找到了宇宙感悟。

巷口的坊柱上刻着一副对联:“课学秋灯书声喧里巷,温诗春酒豪语动枌榆”。早先,对联为“译著辉煌今日犹传严复宅,门庭鼎盛后人远溯刘涛居”。细细咀嚼,我品出了郎官巷那“不可细说”亦“不忍细读”的风风雨雨。

前两次游历,建宁会馆尚未开放,但我多少探得了郎官巷的家底。会馆位于郎官巷15号,旧称绥城会馆、绥安会馆,始建于清代,与天后宫一墙之隔。二三百年前郎官巷一带水路纵横,商船往来,货物堆积如山,是一个物流中转站。闽江源建宁乃至闽西北的山货经顺昌、邵武源源不断汇聚于此,又从此转运到天津等地,水路风浪多但诱惑也大,会馆和天后宫应运而生。

寒雨滴答,郎官巷笼罩着一层薄薄的水雾,飘浮着一股来自《诗经》的气息。水雾中,好像有一把油纸伞飘过来,猛然想起戴望舒的诗句:

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘。

她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳

而脚下的石板,被雨水敲打成一行经文:“天无不覆,地无不载。”

二

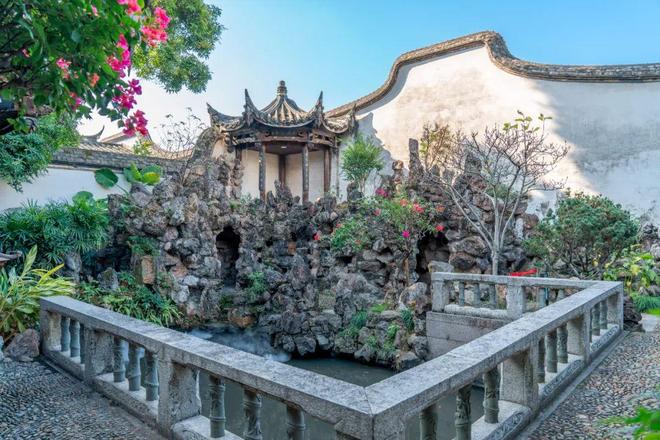

郎官巷-福州建宁公馆

雨水打湿巷道,打湿会馆的天井,打湿我的心情。会馆坐南朝北,三进两厅。后厅右厢房陈列着帆船、货物和一些商贸活动图片及文字说明;左厢房是一个茶室,高门高窗,板壁上垂挂着书有“静虚”的落地竹帘。天井中一尊石刻灵兽昂首向天,似乎在说:“以死生为一条,以可不可为一贯。”一只白猫静卧在前厅右厢房廊沿下,一只黑猫静卧在天井左侧厢房廊沿下,一只花猫静卧在后厅堂中柱础旁,全然沉浸在各自的“蝴蝶梦”中。听说我来自建宁,工作人员热情地将我迎入茶室,以“静虚”为背景,烧水洗盏泡茶,三句话不离张际亮,临别时谦恭地将我送至会馆门外。

郎官巷,仿佛张际亮的一个穴位。嘉庆二十一年(1816),十八岁的张际亮像一叶“独钓寒江雪”的小舟,第一次撞开了会城福州的大门。十九年后,刚刚中举的张际亮临水对月忆道:“郎官巷古半乡人,天后祠前记此邻。往日儿童头角异,可知吾亦太仓陈。”诗后注:“郎官巷,余邑人多居于此。天后宫,邑人所建也。丙子七月移入城,寓于祠前黄氏宅。主人行四,有二子,才数岁,甚慧。余每日夕持百数十钱令其背书。今其二子年皆逾二十,应试有声矣。”

图片来源:遇见福州

嘉庆十九年(1814),张际亮十六岁,初应童子试,考取了县学生员。嘉庆二十年(1815),张际亮十七岁,在邵武获“岁试食饩”。嘉庆二十三年(1818),张际亮二十岁,“以督学使者送岁试一等”进入鳌峰书院读书,“山长陈寿祺器之”,称赞他的诗“足以雄视天下”。道光三年(1823),张际亮二十五岁,“以巡抚举人才,檄入鳌峰书院”,次年便“考拔贡获选”。这一时期,他结识了姚莹、林昌彝、林则徐。

想起这次科举考试,张际亮吟道:“冉冉秋光二十载,棘闱相见十回圆。”从秀才到举人,他奋斗了二十年。三十七岁,白发已爬上两鬓,鱼尾纹已蚕食双眼。朋友们苦口婆心,鼓励他锲而不舍,迎难再战。他终于鼓起勇气,易名亨甫为亨辅,得了个“恩科举人”。

天上一个月亮,水中一个月亮。巷外水埠桨声欸乃,张际亮一边挥手同登舟而去的朋友作别,一边喃喃自语道:

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆,只是当时已惘然。

那些日子,郎官巷的热闹一浪高过一浪。有人携子担酒来拜会,有人扶车摇扇来求字,有人送柬投名帖来邀约。朋友、同窗、老乡更是一天一小宴、三天一大宴。张际亮恨不得施展分身术,上午去积翠寺参加梅友的邀约,下午去水榭赴同孝知翁的雅集,晚上去黄楼唱和宴饮。

图片来源:遇见福州

阳光在大地上题诗,白云在头顶上题诗,月光在江流上题诗,歌声、笑声震山撼水。张际亮仿佛回到了二十七岁,但不再是那个“负狂名”的书生。他目光如炬,左手举杯,右手挥毫,但见扇面上浓淡有致:“仰天笑看大星飞,哀弦欲断冰轮仄。”画面上银钩铁画:“千里长江九曲河,不如沧海不扬波。信知此外难为水,东望成尘底事多?”墙壁上龙飞凤舞:“曹刘沈谢亦相忘,白眼何曾是醒狂?始叹蒋曹真绝世,负他牛马笑陈郎。”

《清史稿·张际亮传》载:“寻试拔贡,入京师,朝考报罢……鹾使曾燠以事至,召之饮。燠以名辈自处,纵意言论,同坐赞服,际亮心薄之。燠食瓜子粘须,一人起为拈去,际亮大笑,众惭。既罢,复投书责燠不能教后进,徒以财利奔走寒士门下。燠怒,毁于诸贵人,由是得狂名,试辄不利。”有人戏言,张际亮从二十七岁到三十七岁,不是在去科场的路上,就是在落第的路上。

中举后,路在何方?在郎官巷,张际亮孤单、瘦小的背影与一艘艘货船上忙碌的时光合一,将自己化作半勺连通两岸的月光,与山水、时代、社会合一,开始了新一轮的漫游。他似乎迎来了“海日生残夜,江春入旧年”的高光时刻,坚信“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,然而他又错了。

三

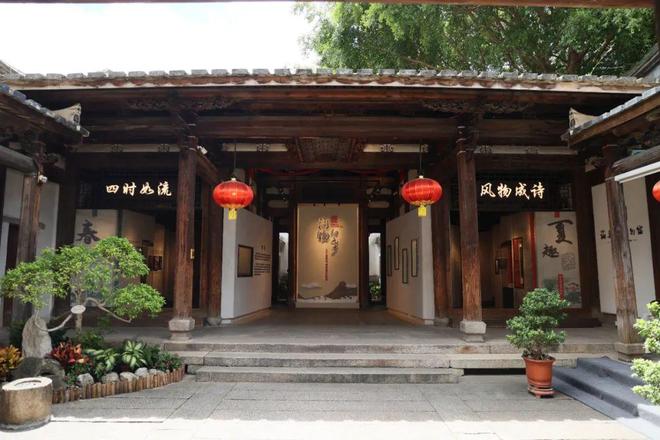

郎官巷-二梅书屋

郎官巷从东到西,大约二百二十步;从西到东,大约二百二十步。几百年过去,太阳、月亮在丈量,今天我顶着寒雨再丈量。每一步都仿佛踩在张际亮的脉搏上,踏在他的诗眼上。

十八岁到三十七岁的二十年间,张际亮主要居住在郎官巷,曾两次短暂宿在沙合桥,两次移居鳌峰书院。他十八岁初春偕姊婿鄢必魁来福州,宿在沙合桥;二十三岁来福州乡试,亦宿在沙合桥。他二十岁“以督学使者送岁试一等,来鳌峰读书数月,居假山亭子”;二十五岁“以巡抚举人才,檄入鳌峰书院”,“居于监院署后厅”。

沙合桥,俗称“小桥”,因近邻的“大桥”万寿桥而得名,与万寿桥、江南桥联手横跨闽江南北两岸,明朝时列为“南台十景”之一。著名桥梁专家茅以升看到这座长约十米、宽约十五米、跨径约七米、厚度仅四十三厘米的“薄拱桥”,不禁叹为奇迹。小桥最早可追溯到宋代,那时是浮桥,后改为石墩桥,又改为石梁桥。2002年,中亭街改造、扩建,沙合桥成为“只见牌坊不见桥”的美谈。张际亮姊婿鄢必魁的寓宅就坐落在桥边。

鳌峰书院,位列当时福建最负盛名的“四大书院”之首,是清朝东南地区的最高学府,由理学大家张伯行创建,集教、学、研、编于一体。鳌峰为九仙山——于山的主峰,张伯行选择在九仙山山麓的鳌峰坊建书院,寓意莘莘学子将“独占鳌头”。书院具有浓重的诗化、儒学化色彩,先后培养出进士一百六十三名、举人七百多名。陈寿祺,嘉庆四年进士,主持鳌峰书院达十年之久,造就了许多杰出人才。张际亮在此受业三年,深得山长陈寿祺的垂青,是陈寿祺所培养的众多优秀人才中享有盛名的诗人和诗歌改革者。

图片来源:遇见福州

张际亮曾在修志局待过一段时间。三十一岁那年,因为“家既贫,且素负性气,不善求乞,索逋者临试犹在门也”,便在授业恩师陈寿祺的引见下,进入《福建通志》修志局谋得分纂一职,多少缓解了“吃穿全靠朋友接济”的窘境。然至第二年九月,遭同事忌,愤然辞去纂职。对此,他有诗记载:“书办官书夜出游,十人足了复何求?子京红烛谁曾见?枉议南丰有劣优。”诗后加注:“庚寅夏秋之间,余在志局。以幽忧愤闷,无可告语,故多出为台江之游。然所纂采书录数倍于同事诸君,有伧父乃谮诸大吏。余微有所闻,乃辞去。”

有人说,人生除了生死,其他都是擦伤。在张际亮这里,除了国家、民族和人民,自己的生死也只是擦伤。是的,志局的“五斗米”算什么?秀才、举人算什么?张际亮不再忧虑自己的穷达,不再憎恶“有眼无珠”的世道,不再感叹“莫我知也夫”的命运,即便被当作一枚书签随手夹进墨迹未干的史册也无所谓了。他仰天大笑出门去,足迹半天下,作诗万余首,一片冰心在玉壶。

张际亮曾言:“亮也生有三事癖,山水朋友与文章。吟诗虽多无一字,壮游未得穷四方。”《清史稿·张际亮传》载,张际亮“负狂名”之后,屡试不第,“乃遍游天下山川,穷探奇胜,以其穷愁慷慨牢落古今之意,发为诗歌,益沉雄悲壮”。他有了更高的目标、更远大的追求,以八闽大地为起点,胸襟向中华大地拓展,诗思向民族前途、国家命运提升。

图片来源:遇见福州

那个时代太可怜太可悲,无福消受他的赤诚,无能消受他的卓识,无力消受他的才华,依旧像前二十年,把鼓山、邻霄台、南台送给他,把庐山、翠微山、西山送给他,把月光、流水和风雨送给他。张际亮照单全收。他毅然决然地从郎官巷出发,将自己火炬似的目光高悬在杭州、扬州、南昌的城楼上,将自己的白发当作雪白的梨花一路开上了麻姑山、焦山、西山,用自己嗒嗒嗒的脚印敲响了开封大相国寺、武汉黄鹤楼和泉州开元寺的钟声。

为国,他铁肩担道义,参与黄爵滋《请严塞漏卮以培国本疏》的拟议起草,揭露鸦片之毒害,主张抗击外来侵略,痛斥投降派,全力支持林则徐“禁烟”运动。为诗,他以为“诗通于政”,大力倡导“志士之诗”,高扬诗歌改革的大旗,关注国家命运和民族前途,颂扬前线英勇顽强杀敌的将士。为友,他两肋插刀,听说姚莹因抗击外族而蒙冤,拖着贫病交加的身子,进京为其申冤昭雪。

“青山依旧在,几度夕阳红?”张际亮四十岁进京会试前游西山,口占一绝:“试马春城晚更凉,百年空剩鬓丝长。西山不改青苍色,却为人间送夕阳。”虽然临近黄昏,但夕阳温暖,给草木披上了金色外衣,也给张际亮披上了一件。

“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。”张际亮尽心了,也尽力了,唯独忘了自己作为人子、人夫、人父的本来面目。四十五岁病逝他乡,儿女远在天边,他并不觉得遗憾,拼尽最后一丝气力写下“边塞即今无魏尚,平原自应有真卿”。

四

郎官巷-严复故居

雨水滴答,好似当年张际亮坚实、笃定、轻灵的脚步,嗒嗒嗒地敲响历史的钟鼎,一个脚印、一道光芒、一袭荷香、一个春天。我梦想着留下一行嗒嗒作响的脚印,可不管我脚蹬皮鞋或旅游鞋,不论是正步、方步、八字步,抑或挪着、蹭着、蹦着,也没能留下一丁点儿印迹。

杨桥路上车水马龙,去的满载希望,来的满载梦想。今天,我与郎官巷一砖一瓦同呼吸,捧回了一滴雨水眸子里的火焰。明天,我将幻化为一枝嫩芽,在一场春风春雨中放歌。

福建省旅游发展集团

fjlygroup

畅游八闽平台

cybmflxx

厦门文旅

漳州文旅

绿都三明

大武夷文旅

tmp_1258234832

平潭文旅

pingtandao61

四时福建

ssfj2023

转载请标注来源

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6