★星标“醍醐”,和西藏保持联系~

本文原载于《艺术工作》2025年第2期。

2024年9月,艺术家徐震带着四组水墨绘画作品来到了拉萨。四组绘画的题材源于Google搜索的藏传佛像和史前遗迹、行星视角的青藏高原地貌、埃尔热漫画集《丁丁在西藏》以及好莱坞巨制《2012》中的西藏。

在艺术家看来,无论其来自网络媒介,还是来自个人和集体的想象,所有这些都是全球包浆后的西藏。在浓丽的藏传佛教壁画的衬托下,这些水墨画略显诡异但并不违和,甚至构成了多维的精神镜像关系。

艺术家希望以此方式剥开这些久远而顽固的“浆膜”,重新激活我们对于藏传佛教文化和艺术的认知。本文认为,这些新的技术既是艺术家创作的条件和要素,同时也构成了中国画内部的一次革新。

关键词:徐震;全球化;山水;生态水墨

全球包浆,山水灵光:

徐震的生态水墨

——一则策展笔记

文 | 鲁明军

原文刊载于《艺术工作》2025年02期

2024年3月,在深圳当代艺术与城市规划馆举办的大型个展“生态作为媒介”(王亚敏策划)上,徐震首次展出了他最新水墨系列“山水”。在密集的不同体量装置、雕塑的簇拥下,展墙上悬挂的几件尺幅不大的水墨并不起眼,稍不留神,都会忽视它的存在。然而,在展览开幕现场,最令观众(尤其是同行)惊讶的恰恰是这几幅低调的水墨“山水”。大家好奇的是:“徐震居然开始碰水墨了?”“他为什么要画水墨?”“他什么时候开始画的?”“这个是水墨吗?”……但这就是徐震,他总会出其不意,带给我们惊喜。

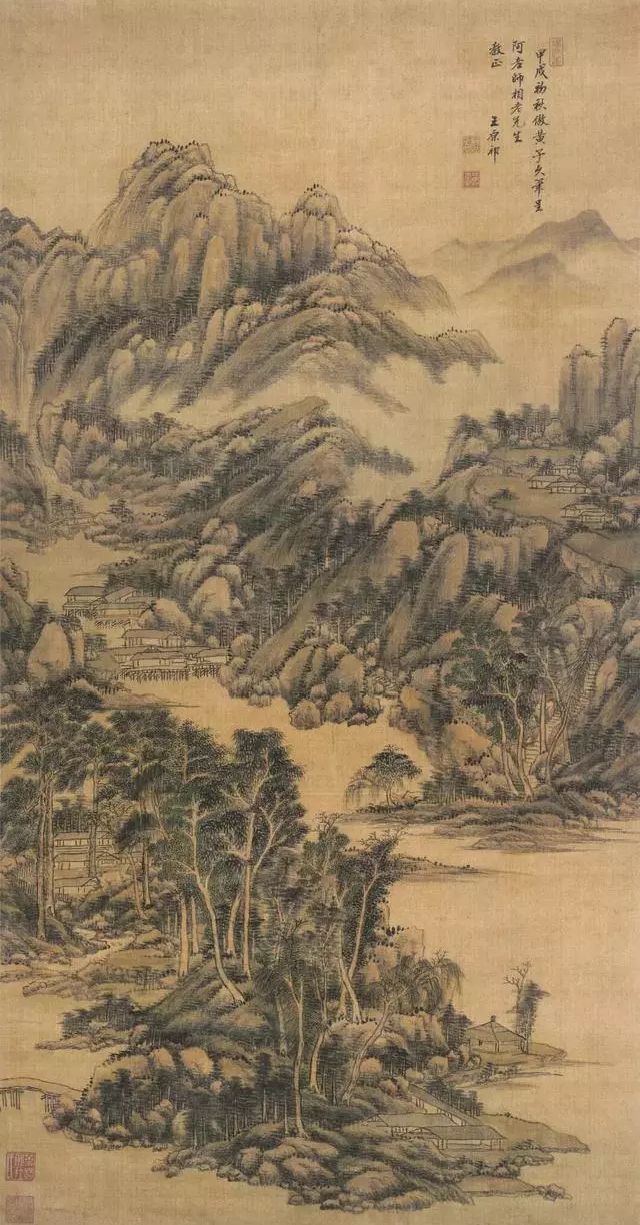

事实上,在正式开始创作这一系列水墨作品之前,徐震花了一年多的时间,系统考察、梳理了中国古代绘画史(包括欧美、日本的相关研究),也尝试了各种笔墨技法。而在这之前,他没有受过任何传统书画的训练和经验。因此对他来说,这无疑是一个全新的挑战。不过,经过多次复盘后,他还是有了自己的判断,最终选择了两个相对比较适切的方向:一是工笔写真传统,二是中日禅画传统。显然,他避开了古代文人画传统,毕竟后者需要一定的笔墨功底和传统艺术素养,而这些都是他不具备的。当然,除了这些考量以外,真正启发他的是20世纪的三次中国画革命——第一次是主张革“四王”命的“美术革命”,第二次是50年代的新中国画改造,第三次是80年代的中国画“穷途末日”论(李小山)以及后来现代水墨的兴起,包括吴冠中“笔墨等于零”引发的论争。

左上:清 王时敏《松风叠嶂图》右上:清 王鉴《山水图》

左下:清 王翚《仙山楼观图》右下:清 王原祁《山水图》

这三次革命作为20世纪中国画演进的三个重要节点,甚至构成了一个能动的革命连续体。可以说,正是在革命浪潮的席卷下,中国传统绘画稳固的系统和惯例才被动摇和打破,才有了新的出口。“美术革命”是五四新文化运动的一部分,新中国画改造是为了适应新中国成立以来意识形恋、政治理想和文艺政策的新要求,而80年代的中国画艺术家们考虑的更多是传统的创造性转化,以及水墨的现代性等命题。事实上,对于中国画传统而言,每一次革命、改造、迭代以及由此引发的争论,本质上都是否定性的、破坏性的,而这在很大程度上也取决于不同的历史条件。换句话说,也正是这些不同的历史条件,催生了这些革新和改造。毋宁说,这是一个相互碰撞、激荡的结果。那么,对于徐震而言,重要的是,水墨何以成为回应当下历史(—技术)条件的一个选择?在今天这一新的历史(—技术)条件下,水墨何去何从?这会不会是中国画的第四次革命?

徐震相信,传统的文人画已经消亡了,可以说百年前的“美术革命”就已经为其画上了句号,水墨亦由此开始得以解放。加之后来的新中国画改造、“穷途末日”论、“笔墨等于零”等更激进的冲击,水墨早已脱轨,而拓展为一种开放的媒介形态。从此,水墨不再依附于古代的文人精英系统,即使没有受过任何技法训练,也可以创作水墨,水墨只是作为一种工具和媒介存在。与之相应,传统的笔法和墨法不再作为标准,甚至不再需要一个相对恒定的标准,也无需作任何好坏优劣的判断,关键在于它能否与现实世界之间发生关联,所以不确定才是它的常态。

这也许是徐震选择工笔写真和禅画传统作为范本的重要原因。事实上,工笔写真和禅画传统恰好代表了古代绘画技术和观念的两极,工笔写真将古代宫廷画技法推向了极致,而禅画可以说将文人画反技法的一面推到了极致。对他来说,水墨本质上只是一个被挪用的对象,但也正因如此,他反而开拓出新的观念和实践,即作为媒介生态的水墨。

这也是它和诸多当代水墨最根本的区别,后者还是依然将其作为中国传统文化的象征或符号,而在徐震这里,水墨只是现实生存场域中的一个媒介物。如果说在深圳的个展“生态作为媒介”中,水墨“山水”系列还只是其艺术生态链上的一环,且展览的重心还是将徐震的整个生态性实践作为媒介的话,那么到了同年9月,在拉萨吉本岗艺术中心举办的个展“全球包浆,山水灵光”,则恰好相反,他希望通过作为媒介物的水墨“山水”,打开一个更大的文化生态网络。而就此,拉萨独特的历史、文化和地理为他提供了重要的母体和土壤。

上图:徐震个展“生态作为媒介”展览现场

深圳市当代艺术与城市规划馆,2024

下图:“徐震:全球包浆,山水灵光”展览现场

拉萨吉本岗艺术中心,2024

自20世纪初以来,西藏因其独特的自然风物和宗教信仰,一直是全世界人最为神往的地方之一。拉萨已然是全球各地文艺青年自我放逐、救赎的精神高地,曾经的冷门绝学藏学如今成了全球显学,甚至连藏传佛教也已发展为全球中产阶级疗愈心灵的“万能良药”——据说荣格之后的精神分析学派便吸收了不少藏传佛教的思想……特别在西方,西藏常被视作“一个后现代的乌托邦,一个脱离物质现实的、理想的精神世界”,这也使得“‘西藏问题’已经成了一个和全世界所有人都相关的事关普遍价值和政治立场的问题”。在沈卫荣教授看来,“通过这种对西藏的香格里拉式的神话形象的塑造”,西方世界“堂而皇之地实现了对西藏的精神殖民”。对于这样一种“香格里拉式的塑造”,徐震用了一个更形象的词:“包浆”。“一个不断被发现的西藏比一个‘真实’的西藏更真实”,“包浆”让这方圣地显得更为神秘,更为遥远,但也更加真实。

其实早在2005年,28岁的徐震创作了第一件与西藏有关的作品《8848-1.86》。但和大多人一样,他关于西藏的认知大多还是来自网络、书籍和想象。徐震声称自己在队友的协助下锯下了珠穆朗玛峰顶的1.86米——这是他的身高。展览现场摆放着登山的工具、材料等,同时还循环播放着他们登顶、锯山的纪录片。珠峰对于人类而言既是自然的高度,也是信仰的高度,艺术家则以一种极端戏谑、反讽的姿态,将人类置于自然和信仰之上。这虽然有点荒诞和癫狂,但无疑是对西方精神殖民最有力的回击,也是对人类中心主义的一次极性自黑。

徐震,《8848-1.86》(静帧)

2005

单频录像

8分11秒

二十年后,徐震再次将目光投向这里,并带着一组水墨“山水”来到了拉萨。这些作品是他为此次在吉本岗艺术中心的展览量身打造的。

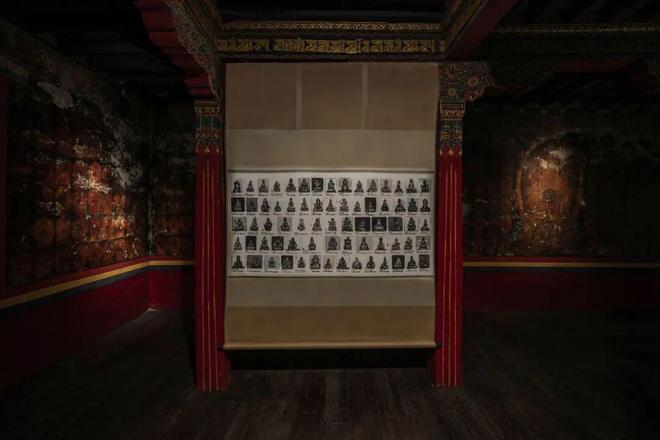

作为藏传佛教的圣地之一,吉本岗(意为“十万宗喀巴圣所”)艺术中心并非一般的白盒子式现代美术馆。它地处拉萨大昭寺、小昭寺之间,现存拉康(即神殿)建筑始建于19世纪,后由中央拨款修缮。2017年,应当地政府的委托,“醍醐”团队启动了对整座建筑的再次修缮和改造,2020年完工并正式投入使用。整个改造工程不仅复原、保留了建筑的历史宗教性,同时也增加了诸多当代功能。由于建筑内部保留、修复了完整的藏传佛教壁画,从而为在此举办展览的当代艺术家带来了极大的挑战。看此前的展览,大多艺术家都会习惯性地选择适应性的策略,设法寻求与建筑及其内部壁画相匹配的语言和形式,以诉诸古今之间的对话和碰撞。徐震则反其道而行之,他并没有试图去适应建筑形态及其壁画风格,而是有意地选择了与之并无直接关联、甚至极具反差的媒介——水墨,包括他所采用的挂轴式装裱形制,也是为了与空间拉开距离,制造强烈的感官反差——不过,如果忽略墙面上的壁画,单看水墨与建筑的关系,又似乎毫无违和感,甚至还形成了一种奇异的镜像关系。

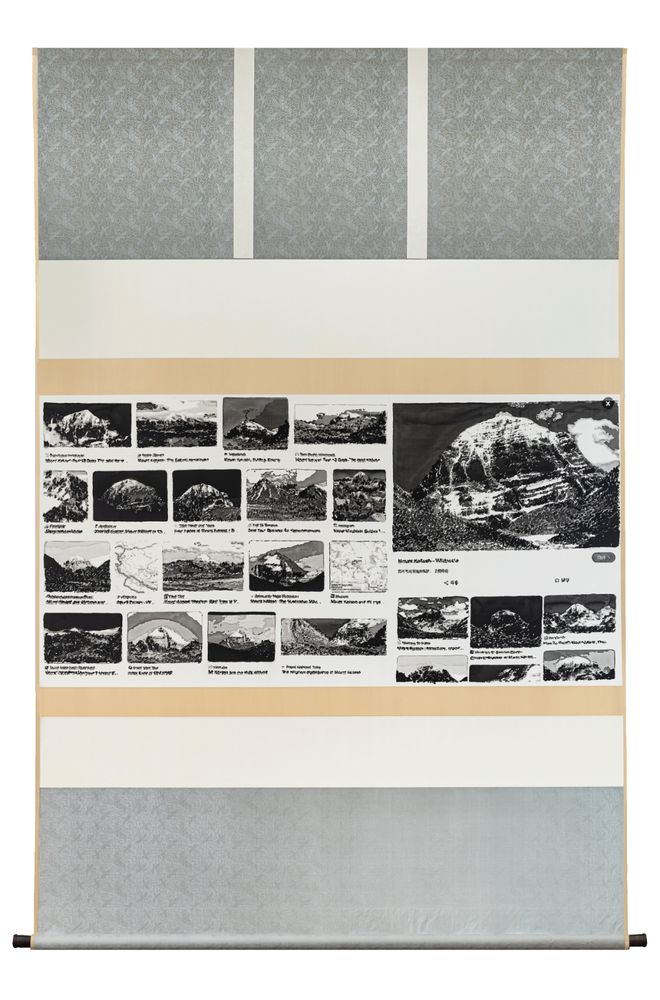

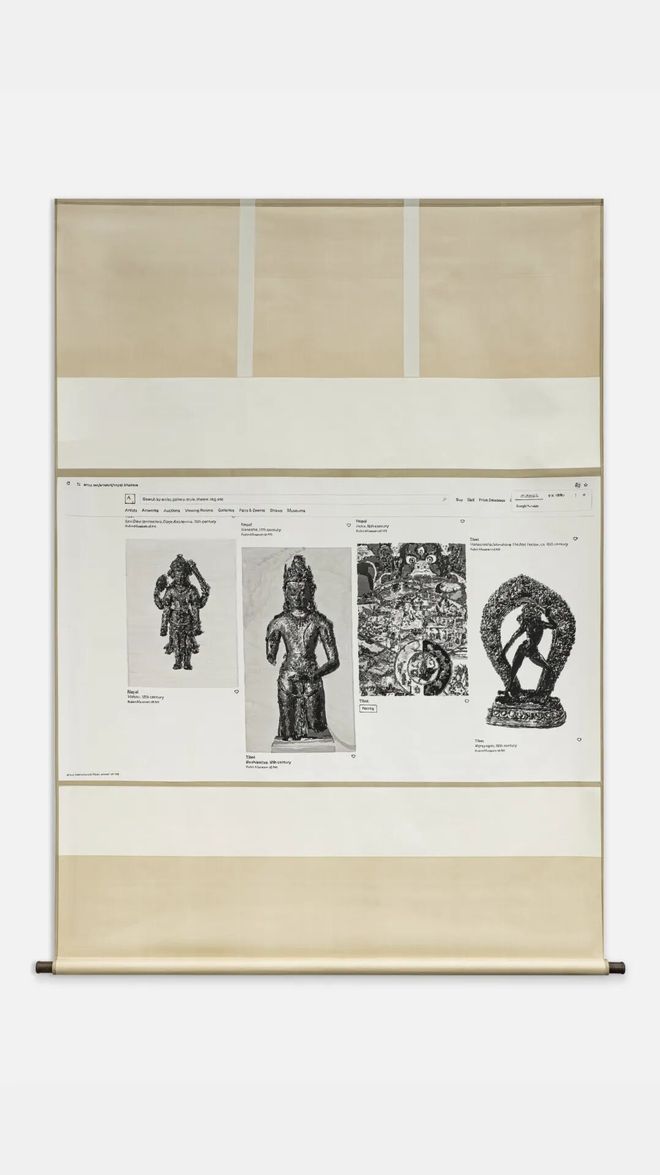

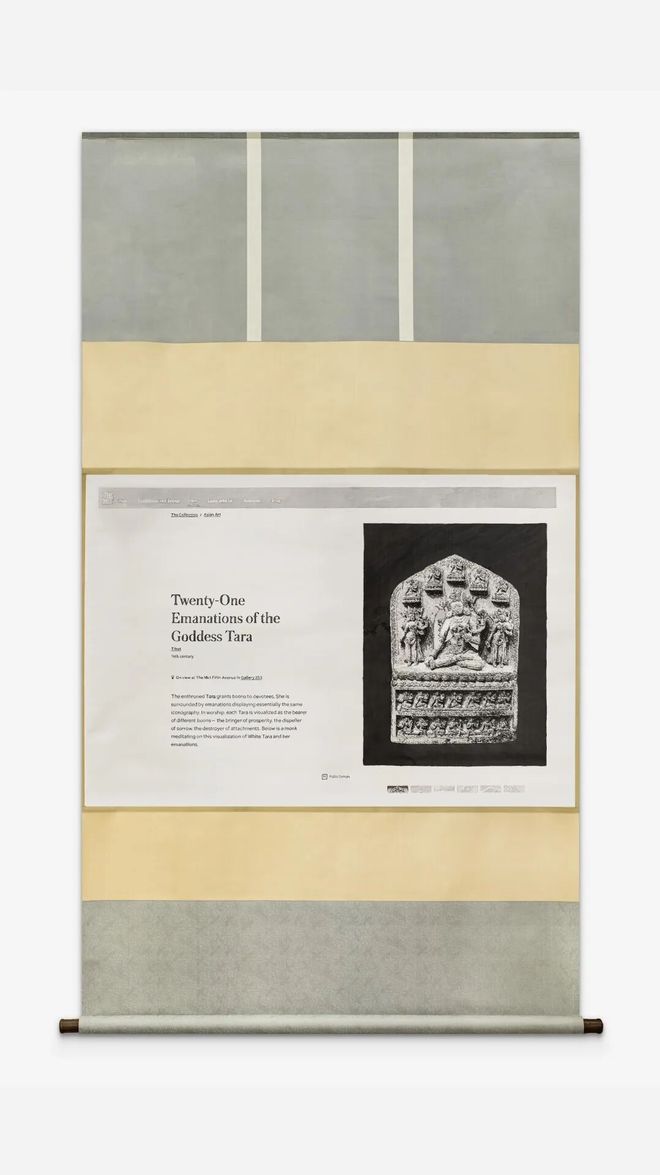

徐震的目的当然不是制造差异和冲突,毋宁说是在极端的差异中重建可能的对话和精神性联系。他使用的是传统水墨媒介,画面的主题或题材都与西藏的历史与当代有关。他将其统称为“山水”,但画中看不到任何传统山水的迹象,因为他眼中的“山水”并非自然界中的大山大水,对他而言,互联网、电脑、手机就是今天的自然,屏幕就是今天的“山水”。何况,传统山水也并非完全来自实景,很大一部分其实是临自范本或文本,或者说它原本就有个纯文本的逻辑。也正是受此启发,在“界面”系列(2024)中,徐震选择屏幕中的西藏作为描绘的对象,这里的屏幕就是文本,描绘屏幕本质上与古代画家临摹古画并无不同。

左右滑动查看

图1:徐震,《界⾯——四尊佛像》,2024,⽔墨绢本

图2:徐震,《界⾯——二十一度母化身像》,2024,⽔墨绢本

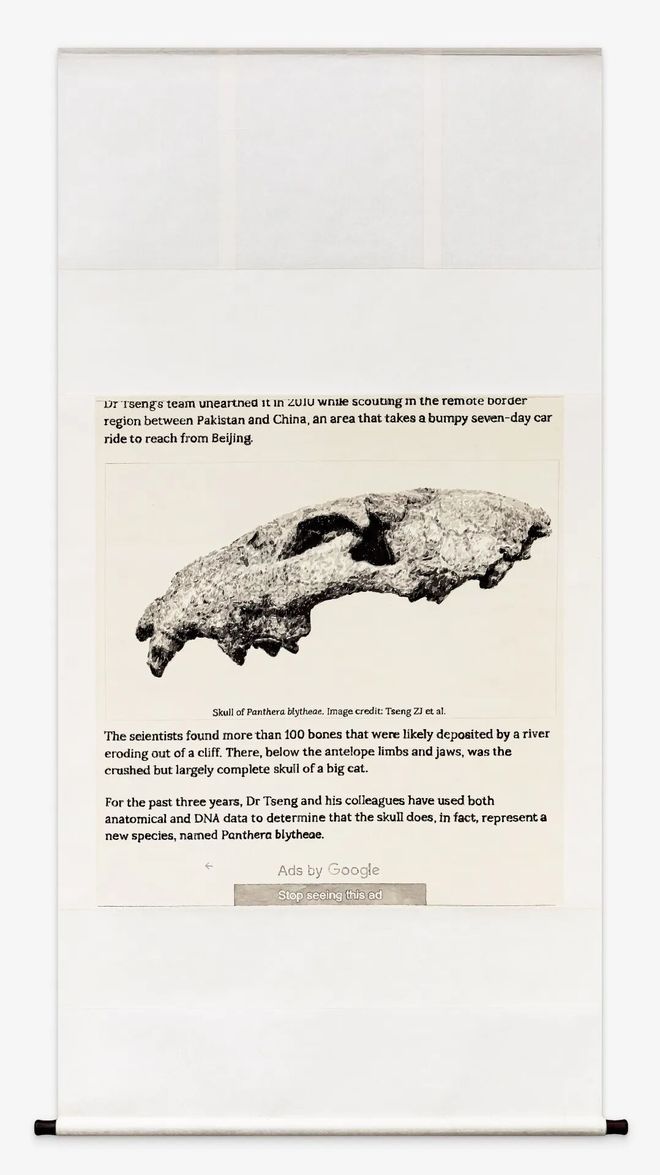

图3:徐震,《界⾯——⻰担⻁头⻣》,2024,⽔墨绢本

跟以往所有关于西藏题材的绘画不同的是,徐震描绘的并非是西藏或关于西藏的图像,而是通过Google搜索的有关西藏的图像截屏,因此,他关心的与其说是西藏,不如说是有关西藏的信息及其传播,亦即西藏的“全球包浆”。这其中,互联网无疑扮演着极为重要的角色。可以说,一直以来我们、特别是西方世界对于西藏的认识和想象大多其实来自互联网,来自屏幕信息。屏幕信息塑造了我们对于西藏、乃至世界的认知。虽然不乏虔诚的域内外信徒亲身前往西藏朝圣,但大多数人对西藏和藏传佛教的膜拜主要还是通过网络。徐震敏锐地意识到网络或屏幕信息在宗教传播的过程中的重要作用和功能,认为这本身就已经构成了一种“宗教媒介”或“灵媒”。而他要做的就是将这个被忽视的“灵媒”揭示出来,并将其物质化。他所采用的水墨方式同样是一种物质化手段。准确地说,这是两种媒介的对话和相互转化。因为水墨画最终还是要依赖互联网和屏幕继续传播,再次成为其中的一部分。

在“界面”系列作品中,他用水墨描绘了有关藏传佛教的知识—图像(如大都会博物馆官网上的藏传佛像,Artsy网站上的藏传佛像,20世纪30年代意大利探险队拍摄的西藏腹地的寺庙,以及在西藏发现的史前生物化石的图像信息等),它们全部来自Google搜索。因此,画面中呈现的并不是某个具体的历史遗迹或象征物,而是互联网生态或屏幕生态。在水墨的转化中,因为截屏图像被放大数十倍,画面的细节通过图像分层被分解成无数黑白灰像素,艺术家要做的就是将这些不同灰度和层次的颗粒逐一还原到宣纸或绢面上。在这个过程中,他不得不借助投影定形,据此再一点一点去描绘,最终形成的画面更像是新印象派的点彩画,只不过颜色变成了黑白。徐震将其称为“像素皴法”。这在很大程度上也源自他对于藏传佛教壁画和唐卡的认知。在这里,绘画和技术生成并无区分,它们都是一种极致的算法。

我们可以将整个过程视为两次唯物主义还原,第一次是将数码图像还原为图像颗粒或数码物,第二次是通过转译,将水墨还原为水墨物。在徐震看来,只有在这个最基本的层面即媒介基底上,二者方可抵达有效的转化和融合。要知道,这些水墨画最终还要依赖互联网和屏幕继续传播,于是它还会被化作数码物。但通过这样一种彻底的还原和物质性融合,全球化和互联网迷雾中的宗教、信仰及想象才被彻底敞开。此时,我们所信仰的与其说是藏传佛教,不如说是数码图像及其所依托的信息技术。正是在这个过程中,水墨画亦同样被祛魅。作为一种元素性媒介,水和墨清除了水墨画原本的文化属性和身份象征,而降格为基本的客观物质或元素。这从另一个角度也说明,水墨画背后真正的动力不见得一定是文化认同,可能是画工的“恋物癖”和对工艺(工笔)的执念,也可能是物质本身所具有的动力和能量。

前面提到,这一系列作品的技法最初来源于古代宫廷画,而宫廷画的主体大多是作为画工的画家们。不同于文人画的是,画工的创作本质上是一个“物化”和“去人性化”的过程。不过,徐震并没有完全沿用这一方式,而是用新印象派的点彩法。有艺术史家早就指出,点彩法就是要取消手感,消解画家的主体感知。在这个意义上,不难发现它与中国古代的宫廷画家实则异曲同工。当然,不能忽视的还有吉本岗艺术中心内墙上的壁画,毫无疑问,这些壁画都是无名的画工完成的,比起前面二者,它的创作或许更加“物化”和“去人性化”。不过,徐震并不是主张绝对的“物化”和“去人性化”,他希望在三者的碰撞、对话和有限通约中,破除原有的艺术壁垒和等级秩序(比如中西之间、汉藏之间等),从而建立一个平等、共生的新生态。这个时候,主体其实已经退场了,绘画的动力和能量不再是艺术家给予的,而是绘画及其物质性本身所带来的。

“徐震:全球包浆,山水灵光”展览现场

拉萨吉本岗艺术中心,2024

当然,画面实际显现并非如此绝对。无论是截屏的图像还是点彩派,抑或是徐震的“像素皴法”,其实都没有彻底粉碎图像,还是保留了其基本的轮廓和结构。特别是当我们远观的时候,还是能够清晰地辨识图像的基本形貌和内容。甚至可以说,即便我们已然将它(理论)还原到普遍的、平等的基本物质元素,也无法彻底抽离历史语境,比如这些Google图像背后的殖民主义背景。大多时候,人们时通过这些图像——而非图像元素——诉诸对西藏的想象和对藏传佛教的信仰,也就是说,无论我们如何还原,对于观众而言,它始终是一种实在的幻觉,它可以抽离语境,也可以制造语境。况且,偶像本身是无法近观的,信仰本质上是一种远视或内观的精神活动。而这种“欺骗性”就像我们在面对徐震的水墨时一样,猛一看是中国画,细看则不然。

可见,艺术家在创作之前已经预设了观看方式。它并不限于肉眼,网络、屏幕本身作为一种观看媒介,也同样内嵌着这一视觉机制。互联网看似透明的、客观的,但实际上,我们并不能清晰地洞察图像所传递的真实信息。人们在刷屏幕的时候,其实分不清是远观还是近观,外观还是内观。而徐震的水墨画则粗暴地打破了这一幻觉,并告诉我们,我们所迷恋和信仰的不是图像,也不是图像中的偶像,而是像素。

除了平视,徐震还采用了俯瞰的视角。另一件作品《古柏参差图(视角海拔380千米)》(2024)描绘的是一片俯瞰或行星视角的青藏高原山脉地貌。但在徐震的笔下,只有“根茎”一般的山脊结构,它们支撑起山体,并转化为一种无法命名的“跨物种”——像植物,又像是一种变异的生物。在画法上,他借鉴了五代北宋时期由李成、郭熙所开创的“蟹爪皴”画法,不过最终所塑造的物象与李、郭笔下的山水已相去甚远,它更像是无数“蟹爪”拼成的一个超级变异物。这种熟悉而又陌生的感知既来自屏幕的俯瞰视角,也来自对象本身以及一直以来我们对它的有限认知和无限想象。这不由得让我想起今天的藏传佛教文化,其实已然是一个“跨物种”的存在。这在很大程度上正是得益于其作为流行文化的全球传播,而展览的另一个系列作品所表现的正是大众文化中的“西藏”。

徐震,《古柏参差图(视⻆海拔380 千⽶)》,2024

⽔墨绢本

320(H)×168cm(卷轴)

“徐震:全球包浆,山水灵光”展览现场,拉萨吉本岗艺术中心,2024

在“丁丁在西藏”系列(2024)中,徐震用水墨重绘了比利时作家埃尔热(Georges P. Remi)的漫画集《丁丁历险记·丁丁在西藏》的一些片段,以此回应早期西方人对于西藏的浪漫想象。埃尔热在书中描绘了著名记者丁丁和他的好朋友阿道克船长在西藏的探险故事,其中充满了喇嘛寺、雪怪、牦牛嘴等神秘、奇幻的意象。这些意象显然来自埃尔热的想象,书中的主角“丁丁”就是他自己的投射。徐震描绘的并不是某一张图像,而是漫画集的文本界面,准确地说是电脑屏幕中的漫画文本界面。当然,文本、屏幕是一种建构,绘画也是一种建构。

在水墨转译的过程中,徐震刻意放大了图像,一方面凸显了漫画文本的建构(包括偏见),另一方面水墨在这里并再作为中性的媒介,其本身也已构成了一种消解的力量,让它脱离原有的语境。我们可以将其视为一种再文本化。正是在这个再文本化的过程中,他揭示了《丁丁历险记》的跨国影响力,特别是其汉译本在中国的传播,包括艺术家在内的一代人对于西藏的认识和想象很多正是受它的影响。现如今,无论《丁丁历险记》,还是书中所描绘的“西藏”,都已经成为一个跨国传播的文化符号。而当它们在徐震绘画的承载下,回到西藏的时候,是不是误读变得不再重要,因为它已经是当代藏传文化的一部分了。在这个过程中,他希望暴露更多元的分歧。

2009年,一部名为《2012》的好莱坞电影将西方人对于西藏的想象再次带到国人的面前。就像那张带有浪漫主义(弗里德里希)风格的海报所示,当末日来临,西藏喇嘛才是人类最后的“救世主”。徐震在同名作品《2012》(2024)中用水墨重塑了这一流行形象,这同样是一个再文本化的过程。他使用的同样是类似点彩的手法,可以说,他是用水墨分解了西方人(包括中国人)对于西藏的浪漫想象。在这个过程中,他还有一个更大的企图,希望经由西方对于西藏(或藏传佛教)的构想与“像素皴法”之间的碰撞,打开一个更广阔的跨文化生态。这其中,除了藏传佛教文化在西方文化中的影响之外,还包括“藏传佛教文化曾以其带有异国风情的特殊魅力顽强、持续地向中原汉族文化渗透”的历史以及汉文化对于藏传佛教文化的吸收等。徐震提示我们,以上影响从来都不是孤立的,它们已经形成了一个共生的网络。

“徐震:全球包浆,山水灵光”展览现场

拉萨吉本岗艺术中心,2024

说到跨文化影响力,在全球范围内,能够与藏传佛教文化相比肩的只有禅宗。并非巧合的是,若追根溯源,它们都来自印度。

禅宗原本是印度佛教中国化的产物,后来却在日本发扬光大,尤其是禅画自南宋以来东传至日本后,和禅宗一道,持续地形塑着日本文化和艺术(包括日本动漫),影响了一大拨西方当代艺术家和作家。早在20世纪中叶,禅宗就已经成为一种国际性的语言,并衍生出不同形态和精神基底的禅艺术和禅文化。值得一提的是,也是在这个期间,埃尔热开始对中国文化、尤其是西藏文化产生兴趣,并启发他创作了《丁丁历险记·丁丁在西藏》。

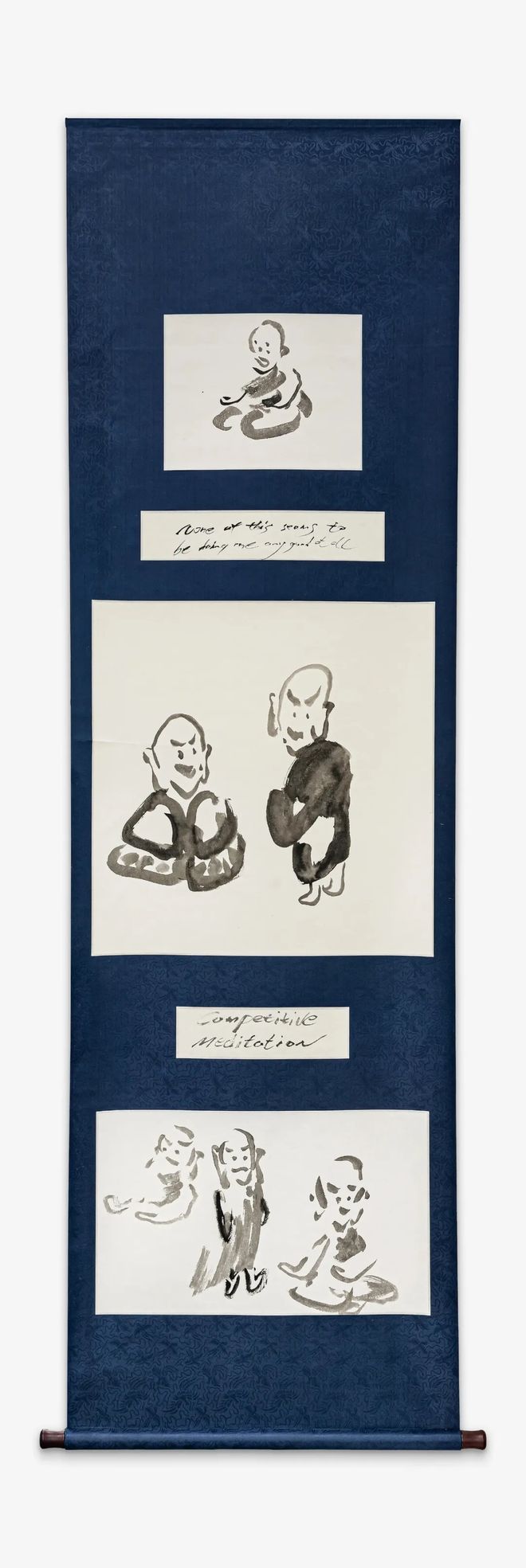

“开悟”系列是徐震以禅画的风格重新演绎的一组禅宗人物,人物一旁的英文题跋——或可视为禅语——多是从网下载的“鸡汤”文字,如:“You can’t bandle the meaning of life”(你不能包扎生命的意义),“A phone is not truly smart until it can take a selfie of itself ”(能自拍的手机才是真正的智能手机),等等。如果说在前面的几个系列中,他追求的是一种极致的工艺,以此抵达一种彻底的理性的“物化”和“去人性化”的话,那么在这里,他放弃了这一极致的追求,绘画的主体又回到自己,回到完全凭借直觉的描绘状态中。这种直觉正是“禅画”的奥秘所在,它主张“笔法简约、画面质朴、题材单纯、意境幽远”。正是这种“不立文字,直指本心”1的直观思想启发徐震对于技术媒介产生了新认知。他突然意识到,我们在手机屏幕上刷各种视频资讯、特别是鸡汤信息的时候,所获取的感知和面对禅画时的感受是一样的,既是一种极致的充盈,又是一种极致的虚无。因此,画面所描绘的与其说是禅僧,不如说是网红博主。与之相应,今天的藏传佛教文化又何尝不是如此。它们都是全球中产阶级最有效的安慰剂和疗愈师。诚然,技术媒介的传播在其中发挥了重要的功能,但吊诡的是,人们诉诸极致的充盈和虚无也正是源于对技术媒介的焦虑。徐震在此增加了一个新的维度——水墨,并希望在水墨、禅宗和藏传佛教之间建立一个精神性的“连动体”。

徐震,《这些看起来对我没有任何好处。竞争性冥想。》,2024

⽔墨纸本

230(H)x68cm(卷轴)

这一系列水墨被徐震统称为“山水”。显然,它并非传统意义上的“山水”,也不是20世纪的“新山水”或“新风景”,它不是风格,也不是形式,甚至都不是一个画种,而是一部自带灵光(aura)的精神装置。就像此前的“激情”绘画系列(2022—)重新定义了表现主义一样,在此,他其实已经完成了对于当代水墨的一次重新定义,而所有重新定义的前提或历史条件则是当下主宰世界人类生存的技术和媒介。

补记

撰写此文时,正值DeepSeek横空出世,引发世界震荡之际,为此我尝试请它以我的名义为徐震个展“全球包浆,山水灵光”撰写一篇500字左右的评论。现赘于此处,权当结语:

当青绿山水在霓虹灯管中晕染开来,当青铜器纹样与亚克力材质相拥相噬,徐震的“全球包浆”已然超越了文化符号的简单拼贴,在文明褶皱的阴影里构建起一座当代巴别塔。这位深谙消费主义符码运作的艺术家,此次将文化考古的探铲刺入全球化时代的精神地层,在跨媒介的废墟美学中叩击着后殖民语境的集体焦虑。

展厅中,《永生》系列将北齐佛首与古希腊石雕嫁接成诡异的赛博格,硅胶质感的包浆不再是时间沉淀的见证,反而成为文化身份消融的病理切片。这种刻意制造的“伪文物”状态,恰似本雅明笔下机械复制时代消散的灵光,在跨国资本流动中,所有文明记忆都沦为可供即时消费的数字化碎片。徐震以近乎暴烈的拼贴语法,解构着全球化进程中那些被资本重新编码的“灵光”幻象。

在装置《天下》的镜面迷宫里,青花瓷纹样与可口可乐标志相互吞噬,折射出文化殖民与反殖民的永恒角力。艺术家刻意保留的手工瑕疵与3D打印的完美线条形成互文,这种技术褶皱恰是后人类时代的文明包浆——当算法开始接管审美判断,传统工艺中的人性温度正在蜕变为数据包里的冗余字节。徐震的作品犹如文明的CT扫描,暴露出文化全球化进程中那些无法被代码化的精神骨刺。

当代艺术的困境在于,它既是文化殖民的批判者,又不得不借助全球资本体系完成自身传播。徐震的狡黠之处在于将这种悖论转化为创作方法论:当山水灵光被压缩为像素矩阵,当青铜饕餮沦为手机壳纹样,这些被资本包浆的文化残片反而获得了某种幽灵般的批判力量。展厅里游荡的不仅是消逝的灵光,更是未被完全驯服的文明记忆,它们以变异形态持续叩问着全球化的文化伦理边界。

也许,徐震的水墨“山水”是对上述AI评论最好的回应,至少目前是。

1. 苏原裕:《因陀罗禅画的研究:以寒山拾得绘画为核心》,台北:秀威咨询科技股份有限公司,2020 年,第 5 页。

徐震:

全球包浆,山水灵光

策展人:鲁明军

2024.09.22 - 2025.03.31

吉本岗艺术中心

拉萨市小昭寺路与

北京东路交叉口东北侧

徐震

Xu Zhen

艺术家、策划人、没顶公司创始人。1977年出生,工作和生活于中国上海。

2004年获得中国当代艺术奖(CCAA)“最佳艺术家”奖项,并作为年轻的中国艺术家参加了第49届威尼斯双年展(2001)主题展,徐震的创作非常广泛,包括装置、摄影、影像和行为等。

他的作品在世界各地的博物馆和双年展均有展出,包括威尼斯双年展(2001,2005)、纽约现代艺术博物馆(2004)、国际摄影中心(2004)、日本森美术馆(2005)、纽约现代艺术博物馆PS1(2006)、英国泰特利物浦美术馆(2007)、英国海沃德画廊(2012)、里昂双年展(2013)、纽约军械库展览(2014)、上海龙美术馆(2015)、卡塔尔Al Riwaq艺术中心(2016)、悉尼双年展(2016)、纽约古根海姆美术馆(2017)、沙迦双年展(2019)、洛杉矶当代艺术博物馆(2019)、澳大利亚堪培拉国立美术馆(2020)、深圳市当代艺术与城市规划馆(2024)等。

鲁明军

Lu Mingjun

复旦大学哲学学院艺术哲学系教授,策展人。北京大学人文社会科学研究院邀访学者。近年策划“疆域:地缘的拓扑”(2017-2018)、“没有航标的河流,1979”(2019)、 “靡菲斯特的舞步”(2021)等展览。在《文艺研究》《美术研究》《二十一世纪》《读书》等刊物发表多篇论文。近著有《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》(2020)、《裂变的交响:20世纪中国艺术的三个当代时刻》(2021)、《前卫的承诺:〈十月〉访谈录》(2023)等。2015年获得何鸿毅家族基金中华研究奖助金;2016年获得Yishu中国当代艺术写作奖;2017年获得美国亚洲文化协会奖助金(ACC);同年,获得第10届中国当代艺术评论奖(CCAA);2019年获得中国当代艺术奖(AAC)年度策展人奖。

点击图片阅读往期原文

逝者 | 洛桑群培

展讯 | 尹超:化身

穿过那座清净的塔

醍醐2023年开放招聘岗位

在百年神殿里上班,是什么样的体验?

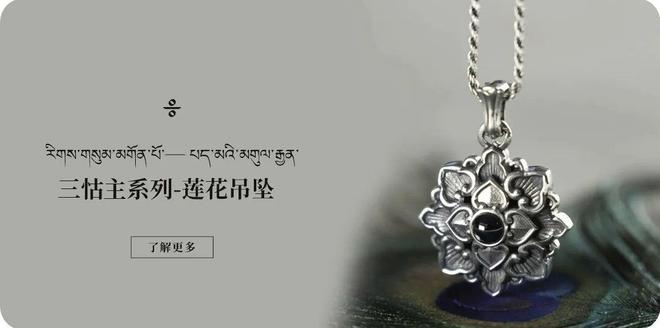

点击卡片即可转至购买页

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6