海上丝绸之路跨越千年的广东印记

唐牙雕人像

半身像,高鼻,深目,卷发,其面貌具有阿拉伯人的特征。器座为椭圆形,这并非中国传统印章常见的方形或长方形,而被认为是西亚地区常见的印章类型。因此,专家推测它可能是阿拉伯商人私章的毛坯件。

印章发现于南越国宫署遗址唐代地层,广州在唐代是重要的对外贸易港口,设有专门的外国人居住区——“蕃坊”,这枚印章的出土,为唐代广州活跃的外商活动提供了实物证据。

北宋潮州窑周明造佛像

佛像高肉髻,眉间有白毫,双目下视,有须,两耳垂肩,结跏趺坐于须弥座上。通体施青白釉,髻与眉、眼、须绘褐彩。古城潮州在1922年、1980年和1998年,分别在三个不同地点发现属于同一刘姓家庭成员发心奉养的瓷质释迦牟尼佛造像六尊。这批造像须弥座上的文字款识,说明了造像供养人的姓氏,造像的心愿(发心),生产造像的窑址、日期,塑造匠人的姓名等,极具历史价值。

北宋庆历七年木雕罗汉像

善跏趺坐,正首,脸方圆,面容严肃,双手向下合十置于腹前。座透雕,正面刻有“皇宋庆历七年丁亥岁,广州男弟子林士明囗”。从铭文可知,这尊罗汉像与北宋庆历七年(即公元1047年)广州的林士明密切相关。北宋木雕工艺精湛,拥有极高的艺术价值。此尊罗汉像采用写实手法刻画,刀法利落纯熟,每个细节无一不体现出工匠高超的技艺。

北宋庆历八年木雕罗汉像

游戏坐,右足踏座,左足平趺,头右侧,右手托面,屈置右膝,左手自然放置。这尊罗汉像很有特色,它的铭文前半部分保留了宋代铭文的内容,后半部分记载了明代重妆的史实。从铭文可知,北宋庆历八年(即公元1048年)广州的谭一娘出资捐造这尊罗汉像,在明代的时候有两次重妆。此尊罗汉像造型生动逼真,雕造风格浑厚质朴,堪称中国宋代木雕工艺的典范之作,也是中国佛造像鉴定的标准器。

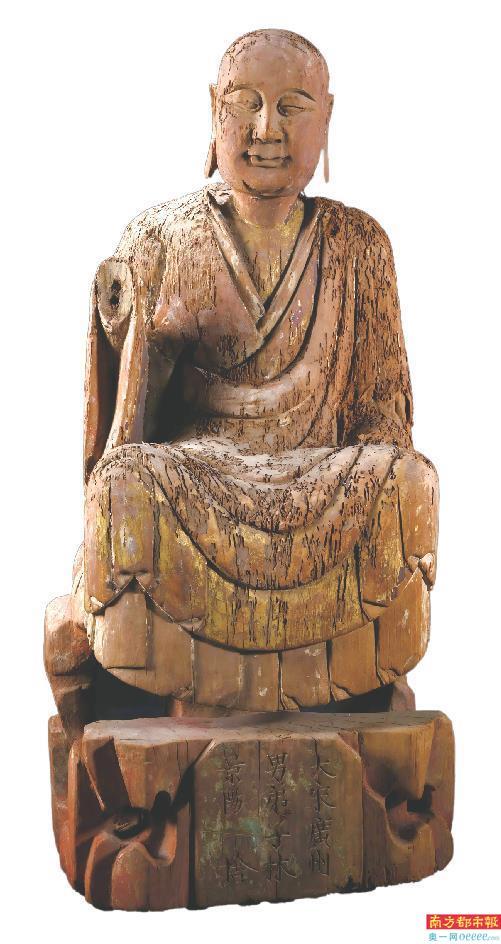

北宋“林景阳舍”木雕罗汉像

善跏趺坐,首右侧微仰,面带微笑,内穿僧衣,外披袈裟,右手屈举向前,左手抚腿。座透雕,正面刻有“大宋广州男弟子林景阳舍”铭文。从铭文可知,北宋年间广州的林景阳出资捐造了这尊罗汉像。此尊罗汉像造型逼真,五官生动,衣纹流畅,颇具禅意,体现出宋代雕刻艺术的高超水平。

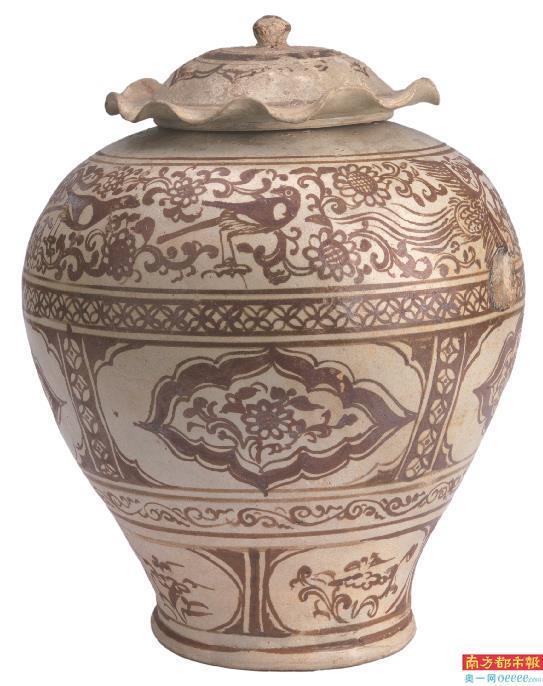

元雷州窑釉下褐彩凤鸟纹荷叶盖罐

该罐荷叶形盖,上附宝珠钮,钮下绘弦纹及覆莲瓣一周。整体器型古朴端庄,纹饰构图严谨、层次分明,运笔活泼流畅,是广东宋元彩绘瓷艺术的集大成者,也是元代褐色彩绘瓷器中的珍品。

唐宋元时期,在巨大的海外需求刺激下,广东本地制瓷传统与北方制瓷技术进一步融合,瓷窑遍布全省,产品大量出口外销,构成海上丝绸之路上鲜明的广东印记。

雷州窑彩绘瓷器除整器外销以外,更影响了东南亚越南、泰国等地12至15世纪的彩绘瓷技术。

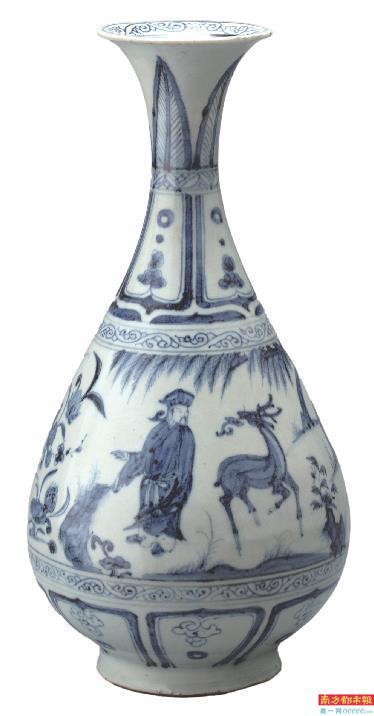

元青花人物图玉壶春瓶

此件玉壶春瓶胎薄,局部可透光影。中部主题纹饰绘“携琴访友”人物故事图,人物神态惟妙惟肖,并以花、柳、石作陪衬,布局严谨,生动活泼,宛如一幅十分难得的元朝墨笔人物画,颇似当时人物画家张渥绘画的风貌。底部以青花书“又”字款。

元代青花人物图玉壶春瓶,是中外文化融合的结晶。玉壶春瓶作为经典器型,在元明时期的海外沉船中屡有发现,如韩国新安沉船出水的龙泉窑玉壶春瓶,以及有记录的最早到达欧洲的中国瓷器——丰山瓶等,是中西文化交流的典型产物。

明金锭

金锭2002年出土于湖北省钟祥明代梁庄王墓,正面铸有“永乐十七年四月 日西洋等处买到/八成色金壹锭伍拾两重”铭文。永乐十七年是1419年,正是郑和第五次下西洋归来之时,从铭文可知,这件金锭是郑和船队于返回途中用在西洋所买的一批黄金制作的。“西洋”是当时泛指明朝南海以西的海洋,包括印度洋及其沿海地区。

明石湾窑翠毛釉胆瓶

全身为翠毛釉,口沿釉较薄,呈酱褐色,布满棕眼,釉流至足处较厚,底无釉,有较明显的旋纹,胎为紫褐色。

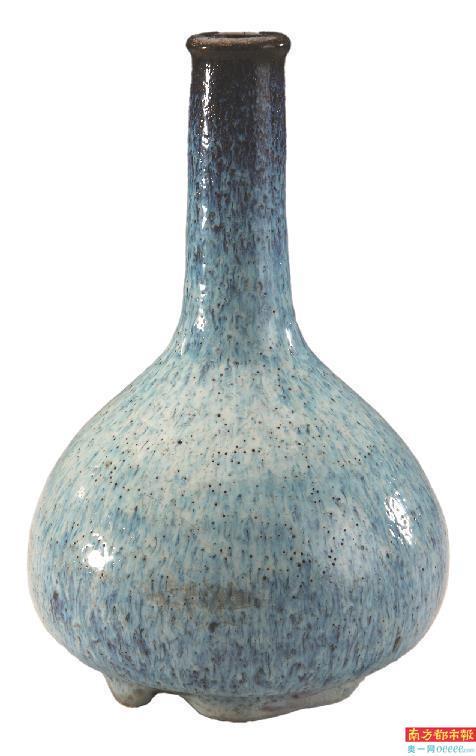

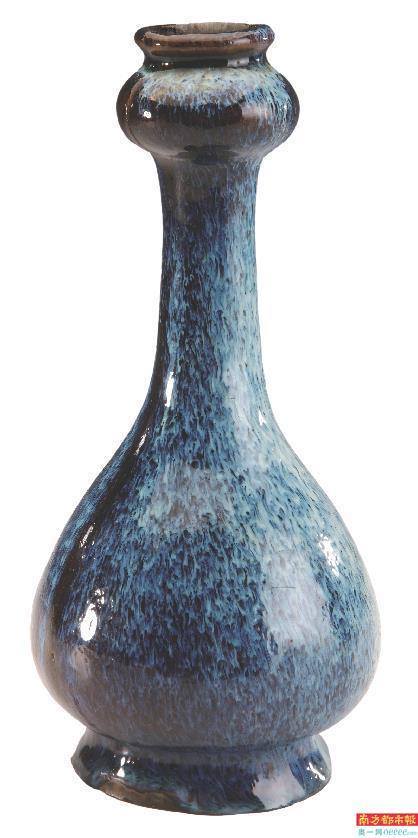

明石湾窑翠毛釉蒜头瓶

直口,沿下如蒜头形,长颈,鼓腹,圈足稍外撇,施翠毛釉。翠毛釉,因釉在窑内烧制过程中流淌变化,以深浅不一的蓝色为基调,其间杂或多或少流淌白色的釉色,似翠鸟的羽毛,故名。

佛山石湾制陶瓷自明代中叶以来逐渐兴旺,至今长盛不衰。石湾陶瓷以其种类丰富、工艺精湛著称,明代中叶便已通过广州-澳门-果阿-里斯本的海上丝绸之路航线运销欧洲各国,成为中外贸易中的重要商品之一。

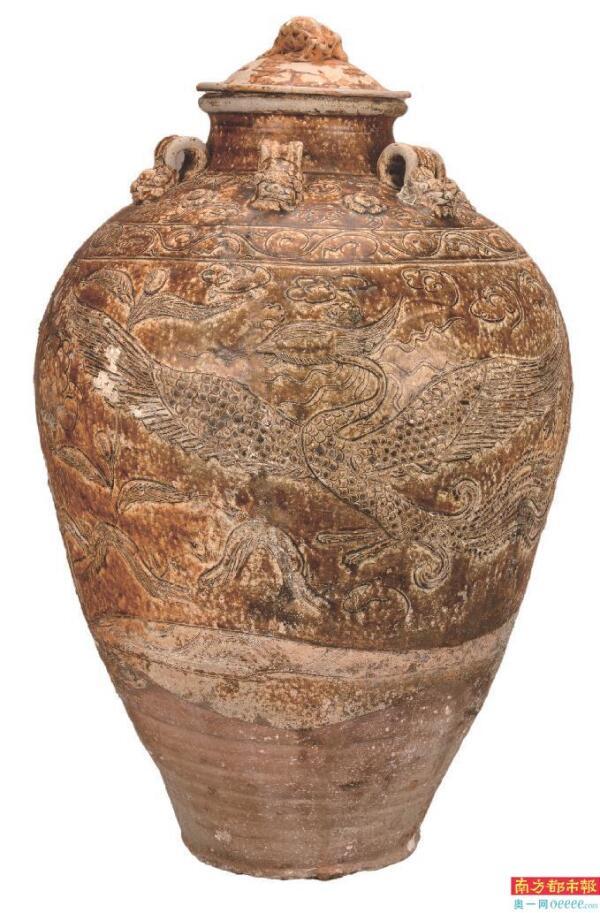

明万历磁灶窑酱釉堆塑双凤纹六狮系陶盖瓮

此陶盖瓮圆唇外翻,直口短颈,溜肩鼓腹,下腹缓收,平底,配有一狮钮盖。陶器胎体夹有细砂,胎质灰白,器身施酱釉,施釉不及底,口沿处浸釉,按釉色而言,呈酱褐色色调。

瓮内出水时内藏漳州窑系青花碟256件,玉壶春瓶5件,是器物中组合数量最多的一件,充分说明了当时的商人善于利用各种空间增加货物的数量,达到扩大利润的目的。

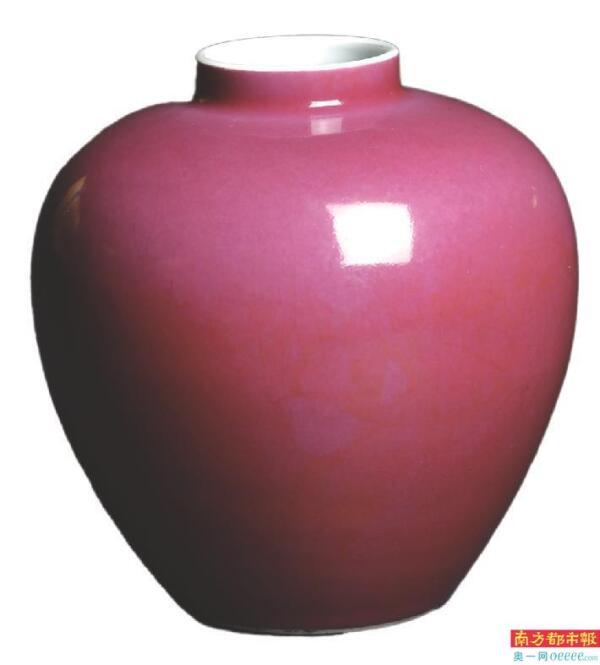

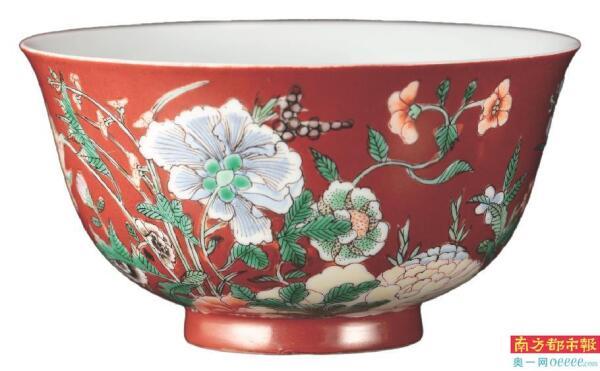

清雍正款胭脂红釉罐

直口,圆腹,矮圈足,通体施胭脂红釉,釉色粉嫩鲜艳,匀净细腻。底足施白釉,底为双圈排六字青花楷书款“大清雍正年制”。

胭脂红釉创烧于清康熙末年,雍正、乾隆、嘉庆、光绪等朝均有烧造,其中以雍正朝产量最大、质量最精。雍正十三年(1735)督陶官唐英所撰《陶成纪事》中记载当时岁例贡御的彩瓷器中即有“西洋红色器皿”。从传世品看,雍正朝胭脂红釉瓷器造型有瓶、罐、盘、碗、杯、碟等,均胎体轻薄,玲珑俊秀,多数为内白釉,外胭脂红釉,极少数为内外均施胭脂红釉。

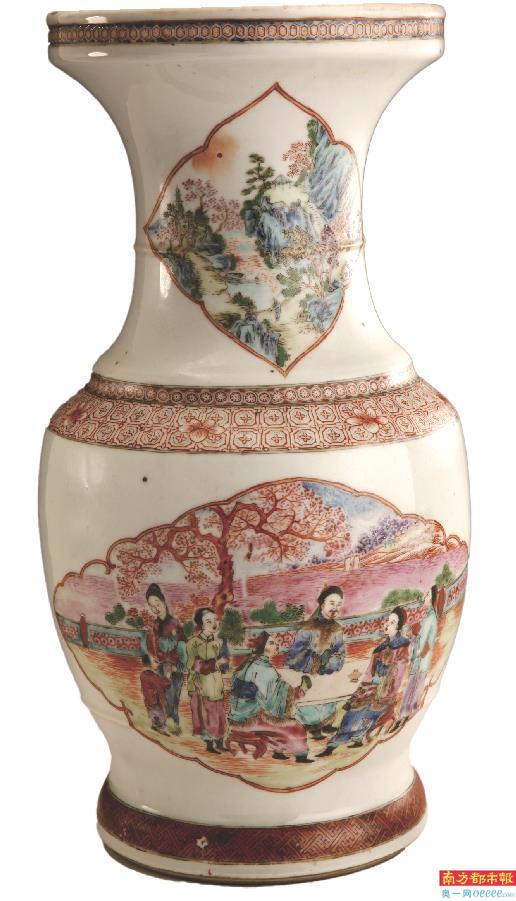

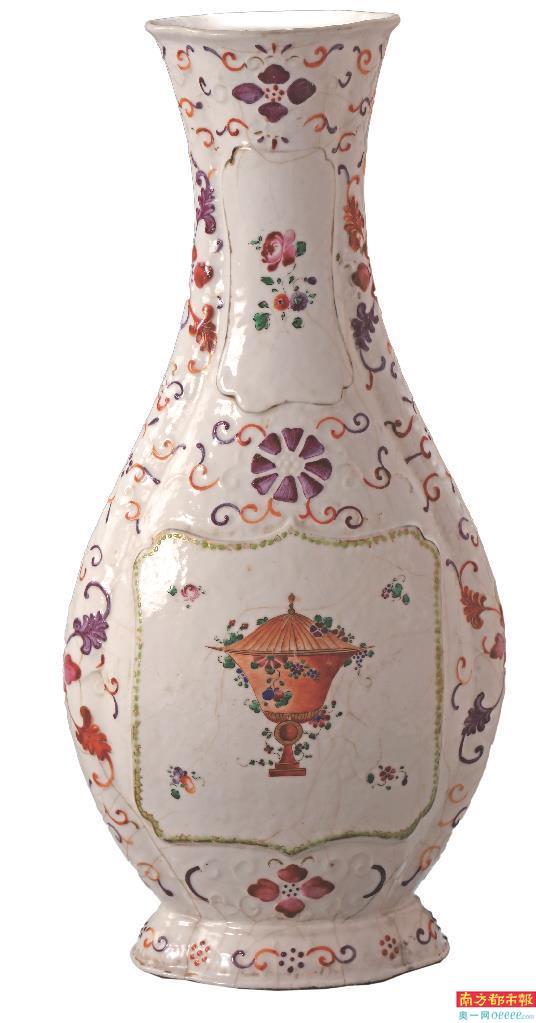

清雍正广彩开光人物图瓶

盘口,束颈,弧形腹,足部稍外撇。口沿以蓝彩、墨彩、矾红、描金绘龟背锦地边饰一周。颈部前后两个对称菱形开光,开光内绘山水风景图。

广彩瓷器中的“满大人”纹饰,主要流行于清雍正至嘉庆时期。“满大人”是来自英文单词mandarin的音译,出现在16世纪的明代晚期,是欧洲最早进入中国的葡萄牙人对中国官员的称谓。17—18世纪是欧洲中国热最为流行的时期,中国元素最主要的载体是中国瓷器,因此绘有“满大人”图案的中国瓷器十分受欢迎。

清康熙款珐琅彩花蝶纹碗

敞口,弧形腹,碗内及圈足内施白釉,为康熙珐琅彩代表作。

珐琅彩瓷是将铜胎画珐琅技法成功地移植到瓷胎上而创烧的彩瓷新品种。以雍正、乾隆时期的产量最大,乾隆以后少有制作。珐琅彩瓷器是专供帝后玩赏的艺术品,宫廷控制极为严格。雍正、乾隆时期的珐琅彩瓷器是诗、书、画、印相结合的艺术珍品,是中国古代彩瓷工艺达顶峰时期的产物。

清乾隆款画珐琅牡丹纹海棠式花篮

清乾隆四十年(1775)十一月乾隆帝命人将十件康熙、雍正款画珐琅器送到广州,要求粤海关官员仿制这些器物并落“乾隆年制”款识。于是,粤海关官员将器物画样后,把样稿交由法国及广州本地制作。制作完成后,十件提档器物及制作的器物被送回宫廷。此花篮即为法国依据粤海关样稿制作而成。

清乾隆款画珐琅八棱开光山水花鸟图提梁壶

提梁壶铜胎鎏金,八棱形,腹部八面开光饰四季花鸟与山水图案。此器由清宫造办处珐琅作精心打造。它的造型风格和结构设计,同欧洲本土制造的同类器物以及广东制造的外销产品,展现出极高的相似性,表明此时贸易网络产生逆向影响,反哺国内高端工艺品的设计体系。

清乾隆广彩浆胎花卉奖杯纹瓜棱扁瓶

四瓣花口,长颈,四瓣瓜棱形扁腹,撇圈足。瓶身多处模印凸起卷曲花纹,装饰颇具“洛可可”风格。此瓶器形优美,纹饰精致华丽,色彩艳丽,布局疏朗,主次分明,互相衬托,是早期广彩瓷器的精品。

广彩瓷器主要是为了外销而生产的彩瓷品种,其彩绘融会了五彩、粉彩和西方绘画的技法。因此广彩瓷器具有显著的中西合璧特征:一方面纹饰更多地模仿西方的艺术形式,以浓烈的色彩和弯曲曼妙的线条,迎合当时西方人的审美情趣,不少作品体现出浓厚的巴洛克和洛可可艺术风格;另一方面又充分体现出中国传统人文意识、岭南自然风物等特点。

清铜胎画珐琅花卉福寿八宝双层攒盒

扁圆形,直身,盖面微隆,圈足微撇。整体采用画珐琅工艺,盒盖外部、器身外壁以宝蓝色为底色,饰“五蝠捧寿”、缠枝西番莲间“佛八宝”、折枝花等纹样。与造办处制作的画珐琅相比,此盒纹饰活泼流畅,融合西洋技法制作而成,具有清乾隆时期广东画珐琅的典型特点,展示了清中期广珐琅的独特风格。

广珐琅泛指广东制造的金属胎珐琅,是中西文化技术交流的重要见证,是西方珐琅工艺中国化的集大成体现者。珐琅工艺来自西方,起初用于替代饰品中名贵的宝石。西方的掐丝珐琅工艺自陆路传入中国,画珐琅、透明珐琅等工艺则通过海上贸易路线经广州传入内地。

第138届广交会10月15日至11月4日分三期在广州举办,本届广交会展览面积达155万平方米。展位总数7.46万个,参展企业超3.2万家,均创历史新高,约3600家企业首次亮相。本届广交会拥有高新技术、专精特新、单项冠军等称号的优质企业首次突破1万家,创历史新高,占出口展企业总数的34%。

今日,“互利天下:广东外贸一千年”展览也在广东省博物馆正式开展,展期持续至2026年10月15日。本次展览由中共广东省委宣传部主办,广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)承办,精心遴选广东省博物馆及全国多家文博机构珍藏的逾200件(套)文物,其中汇聚22件国家一级文物,以广东千年外贸发展脉络为主线,通过文物实证与制度演进的双重叙事,全方位展现广东在中国对外贸易史上的独特地位与深远影响,开启一场跨越千年的海上贸易文明对话。

广东在中国外贸史上犹如“先行之舟”,踞南海之滨、五岭之南,凭借山海为屏、江河为脉的天然优势,自唐宋市舶制度初兴,至清代“一口通商”鼎盛,再到新中国广交会创立与新时代自贸区、大湾区建设,始终在历史浪潮中探寻开放契机,映照国家发展与世界格局的变迁。本次展览以“互利天下”为主题,分为“市舶利邦”“商舶云集”“中西交汇”和“潮涌新章”四大篇章,完整呈现广东外贸从制度萌芽到全球枢纽的演进历程。

采写:南都记者 许晓蕾 实习生 温欣

通讯员 粤博宣

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6