泱泱华夏,何以中国。铺展中华文明探源工程的壮阔画卷,牛河梁遗址如璀璨明珠照亮文明起源的悠远时空。

在辽宁省朝阳市建平县与凌源市交界处,绵延至此的努鲁儿虎山(汉语意为“脊梁山”)结成多道土梁,因狭长的牦牛河(或称牛耳河)从梁下蜿蜒而过,故而得名牛河梁。位于丘陵之上的新石器时代晚期遗址群,沿山脊分布着51处遗址点,其中有女神庙、祭坛、积石冢,出土了塑像、彩陶、玉器等珍贵文物。考古学泰斗苏秉琦,曾将红山文化称为“中华文化总根系中一个最重要的直根系”。

作为红山社会中晚期的祭祀礼仪中心,牛河梁遗址被认定为“中国古国时代第一阶段”的重要代表之一,更将中华文明的历史轴线向前推至距今5800年前。在这里,先民们筑坛、建庙、葬冢,用黄土塑造信仰,用玉石凝结秩序,为“何以中国”的追问留下了迄今最早的实物密码。

黄土塑就的信仰丰碑

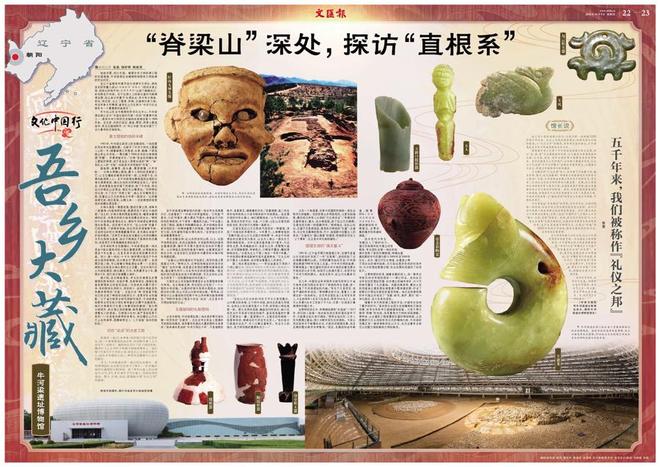

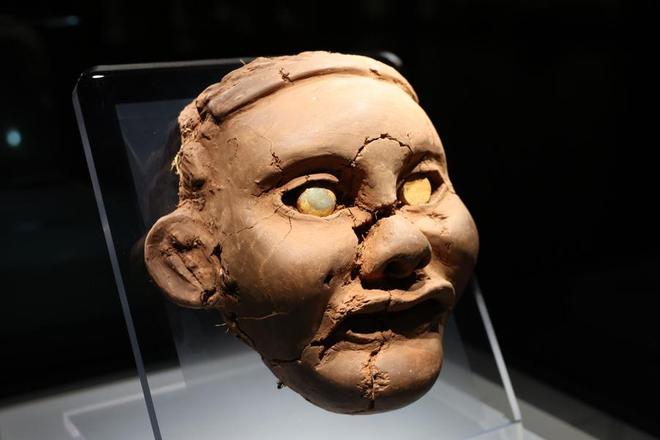

1983年,牛河梁主梁顶上的发掘现场,一块泥塑的耳朵率先显露轮廓。这掀开了中华文明史上震撼人心的一页:随着清理工作推进,头像、眼睛、下颌逐渐从积尘中浮现,一尊沉睡了5000多年的女神像缓缓“苏醒”。苏秉琦曾评价:“女神”是由先民模拟真人塑造的神像,而不是由后人想象创造的“神”,“她”是红山人的“女祖”,也就是中华民族的“共祖”。

5000年前的“红山女神”,圆脸颊,高颧骨,蒜头鼻,薄唇抿嘴,大耳有轮。

圆脸颊,高颧骨,蒜头鼻,薄唇抿嘴,大耳有轮……女神头像精心塑造,最令人惊叹的是眼部工艺:以玉石镶嵌的眼珠如杏核一般,立体感十足,仿佛仍能洞察人心。在牛河梁遗址博物馆综合馆的女神头像展柜前,满头白发的孙阿姨驻足良久。“退休后,我就爱看老祖宗留下的痕迹,除了牛河梁,我还去过赤峰红山后遗址、喀左东山嘴遗址。”孙阿姨告诉记者,为了这次“寻根之旅”,她从北京辗转至辽西,沿着红山文化的遗址分布带一路探访,“总想着追根究底,咱们是谁、从哪儿来……这些疑惑的答案或许就藏在遗迹里。”

这种艺术表达标志着红山先民的雕刻水平达到相当高度。

女神头像是一尊塑泥像,塑泥为黄土质,掺草禾一类植物;内胎泥质较粗,捏塑的各个部位为细泥质。“出土时,女神头像的颜面呈鲜红色,嘴唇涂着饱满的红彩,仿佛先民刚为她完成最后的妆点。”朝阳市牛河梁遗址管理处处长、朝阳牛河梁遗址博物馆馆长张雪说。经历数千年岁月,“红山女神”的鼻子已经脱落,下颌略有残缺,但左耳的耳洞清晰可辨,这说明当时的女神像佩戴着耳饰,是充满生活细节的信仰载体。“这种艺术表达标志着红山先民的雕刻水平达到相当高度,他们不再满足于简单的形态模仿,而是用艺术承载精神世界的追求。”

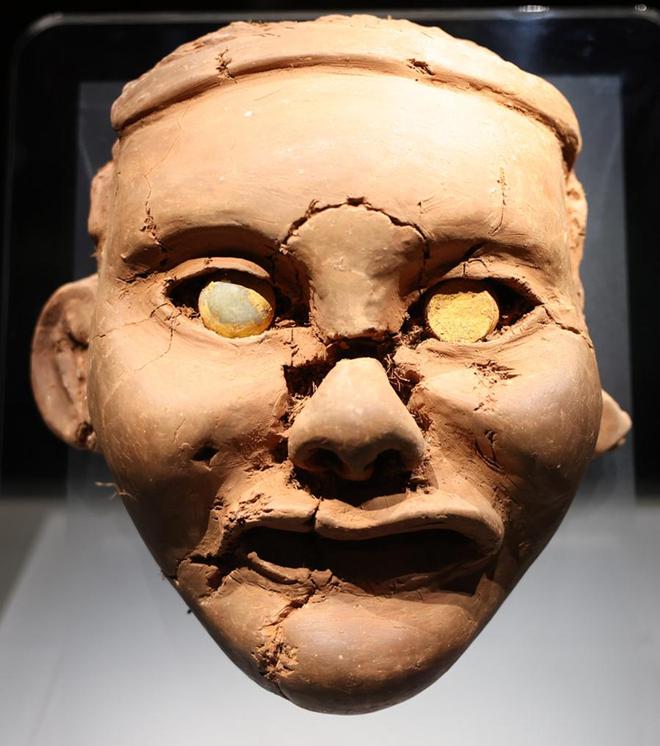

女神庙遗址全景——主室右侧标记处就是女神头像的出土位置。

近年来的考古发掘确认,牛河梁遗址第一地点是由9座台基构成的大型台基建筑群,女神庙就坐落在9号台基上,这是目前中国发现的最早的宗庙。现今,第一地点(女神庙)保护展示馆位于牛河梁主梁顶部南坡,设计理念为“悬浮的玉匣”。走进展示馆二楼,可以俯瞰女神庙遗址全景——主室右侧标记处就是女神头像的出土位置。这处半地穴式土木结构建筑,南北最长22米,东西最窄处2米、最宽处9米,现已进行回填覆土保护。

据介绍,在女神庙遗址,考古队员清理出多尊塑像的肢体残件,包括手臂、乳房等部位,推测这里曾是群像林立的信仰圣地。“这些残件分属不同个体,有的肢体比例较大,有的较小,说明女神庙是先民集体崇拜的‘宗庙’。这显示在‘神’的里面可能也已经出现了等级或功能的区分,是复杂社会的缩影。”辽宁省文物考古研究院研究馆员、牛河梁遗址田野考古项目执行领队郭明曾多次蹲守发掘现场,她对女神像的文化意义有着深刻的解读,“虽只剩头部残件,但女神立体的眼睛、蚌壳磨成的牙齿,都透着古人的虔诚。它俯视众生时,威严是刻在骨子里的——这是祖先崇拜的具象化,标志着红山文化已从自然崇拜、图腾崇拜迈入‘人文始祖’信仰的新阶段。”

泥塑像残件

仍在“说话”的古老工程

距离第一地点(女神庙)保护展示馆不足百米处,有一片郁郁葱葱的油松林,其间散布着十几个深浅不一的探方。遮阳网在烈日下投下斑驳阴影,20多位工人正用铲子和刷子细细清理表土。他们脚下约6万平方米的土地,曾是红山文化的祭祀中心;远处未发掘的山坡上,野草间还藏着古人运石的路径。

至今,牛河梁遗址第一地点仍在发掘中。郭明带领团队在这里已经坚守了8年,一步步揭开被时光掩埋的文明真相。除了9号台基上的女神庙外,1号、2号、5号、6号、7号台基上,均存在祭祀遗迹。敬天、礼地、法祖,搭建起中国“礼仪之邦”的基础。

郁郁葱葱的油松林中,散布着十几个深浅不一的探方。

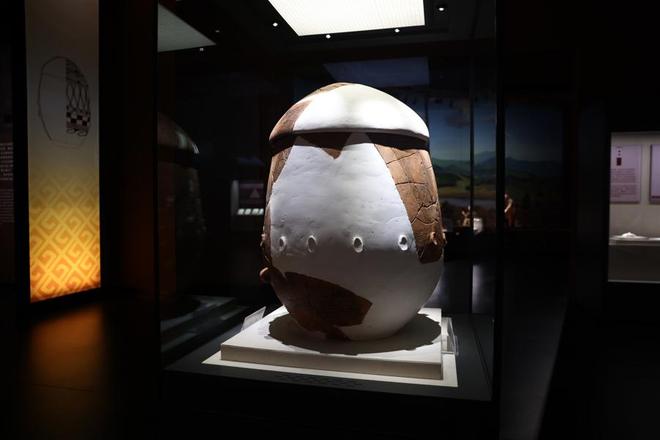

在牛河梁遗址博物馆内的第一地点考古成果展示区,记者看到了一件硕大的带盖陶缸。它残高75厘米,口径50厘米,最大腹径70厘米;表面由交叉的线条纹理装饰,中下部有一圈圆形凸起。“3号台基上发现了陶缸、圆陶片和陶罐的组合,其中的陶缸是目前发现的这一时期体量最大的陶器。”据讲解员尹旭宏介绍,这件器物可能与祼礼相关,“在祭祖仪式中扮演着重要角色”。

陶缸是目前发现的这一时期体量最大的陶器

考古发掘证明,红山先民依托山势,以土、石垫平地势低洼处,形成北高南低、中间高两侧低的雄伟台基建筑群,铺开可开展大型祭祀活动的平整空间。以女神庙北延线和通道为轴线,台基建筑呈对称式分布,这是目前已发现的年代最早的中轴对称布局建筑群。

牛河梁遗址出土的各类陶器

“台基从山体的基岩处开始垫土,残存的垫土厚度超过4米。”郭明认为,这种因地制宜的改造并非“硬扛”自然环境,而是通过有限的调整构建神圣领域,蕴含着先民对人与自然关系的深刻理解。“能在短时间内筑造如此浩大的建筑群,可见当时红山社会已经有了一定规模和组织动员能力。”

大型社会公共设施的营建是社会发展程度的集中体现。在女神庙北侧,考古团队还发现了一个小型的水利设施。“台基的护坡与导排水渠结合,加快排水的过程,防止水流从内部冲毁台基。”郭明说,这种设计让台基结构历经数千年山洪冲刷仍能保持稳定,“5000年前的工程至今仍在‘说话’,这正是中华文明创新性的见证。”

玉器凝结的礼制密码

从空中俯视,牛河梁遗址第二地点保护展示馆仿佛一枚变形的“玉猪龙”。这处在考古原址上搭建的可逆钢结构建筑,保存着祭祀圆坛与墓冢群和古老遗存。“原来课本里说的‘中华文明五千年’,不是抽象的数字,是看得见、摸得着的历史。”趁着假期,高二学生李欣怡和妈妈从大连专程来到牛河梁遗址。站在展示馆的环形长廊上,她们感慨地说:“从牛河梁的坛、庙、冢到北京的天坛、太庙、十三陵,从红山玉猪龙到故宫龙纹,我们的文化根脉一直都在。”

玉猪龙:出土于牛河梁遗址第二地点一号冢4号墓,位于墓主人的胸部。玉猪龙是红山文化极具代表性的一种器型,体现了中国龙的早期形态。

玉猪龙是红山文化极具代表性的一种器型,体现了中国龙的早期形态。今年夏天,上海博物馆的“龙腾中国:红山文化古国文明特展”中,来自牛河梁遗址的玉猪龙成为焦点,让当代人得以一窥远古文明的神秘密码。这件玉猪龙通体高10.3厘米,为淡绿色玉质,其身蜷曲如环,龙首长立耳,耳廓宽大高耸,双目圆睁微鼓,吻部前凸,口略张开露齿,雕刻得栩栩如生。“玉猪龙出土于第二地点一号冢4号墓。”牛河梁遗址博物馆副研究馆员盖丽艳说,“它出土时位于墓主人的胸部,或许象征着墓主人的身份。”

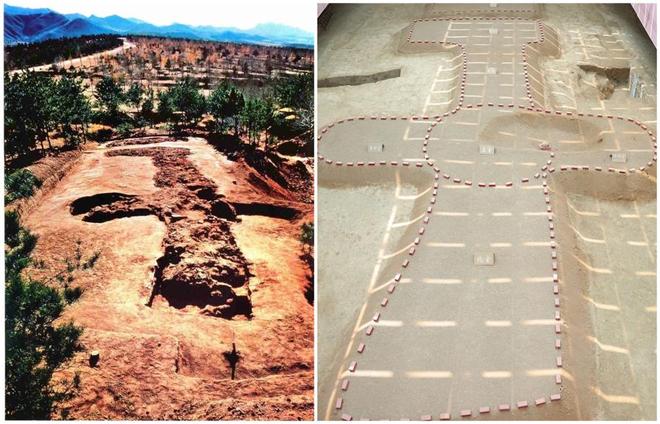

第二地点遗址的核心——祭坛由直径不同的3个同心圆组成,围坛所用的石头都是精心挑选的六棱石柱,内层石圈里摆放着祭祀用的陶制筒形器;积石冢群则以祭坛为中心分布,冢内墓葬类型多样、等级鲜明。盖丽艳告诉记者:“在红山文化时期,‘以玉为礼、以玉为葬’形成制度,玉猪龙作为红山文化的典型代表,是其独特文化内涵的体现。它与牛河梁遗址内‘坛庙冢’的组合,共同展现红山文化的独特性,为研究中华文明多元一体格局提供了重要依据。”

牛河梁遗址第二地点由三重圆坛祭坛与积石冢群构成。遗址内发现高等级墓葬群,出土玉猪龙等礼仪器物,印证红山文化晚期已形成体系化的神权礼制与社会分层。

“在红山文化分布的30多万平方公里范围内,从内蒙古的赤峰、辽宁的牛河梁,到河北的宣化郑家沟,各地出土的玉猪龙虽大小不同,但其核心特征高度一致。猪头龙身的造型、蜷曲如环的姿态、缺口处或完全打开或部分相连的细节,甚至连表面的打磨工艺都如出一辙。”盖丽艳认为,玉猪龙的形制统一性堪称奇迹,推测当时已存在专业匠人。“他们或许已脱离农业生产,专门从事玉器制作。社会分工的细化,是文明成熟的重要标志之一。”

勾云形玉器:此类器物是红山文化代表性玉器之一,通常出土于等级较高的中心大墓内,并置于墓主人的身体关键部位。器型呈长方形片状,一般中心镂雕成勾云形盘卷,四角卷勾,周边较薄似刃状。

从另一个角度看,这种大范围的形制统一是社会秩序化的缩影。龙的形象从多样到规范,从复杂到抽象,最终成为所有人认同的“文化身份证”。“早期龙形玉器有猪头、鹿头、鸟头等造型,到了红山文化晚期,玉猪龙成为统一的图腾符号。”郭明指出,在红山社会,玉器不仅是装饰品,更是标示等级的“礼器”:玉猪龙、勾云形玉佩等的质地、尺寸、造型都对应墓主人的身份。“玉器成为‘器以载道’的载体,用物质形态定义‘上下尊卑’,这正是中华礼制的雏形。”

玉器成为“器以载道”的载体,用物质形态定义“上下尊卑”。

熠熠生辉的“满天星斗”

1981年,辽宁省开展文物普查工作,在建平县富山乡马家沟村发现了一件“玉笔筒”,进而找到了这处埋藏宝藏的山梁。文明的曙光由此开启,牛河梁遗址跨越5000年与世人见面。对中华文明的起源,苏秉琦提出:“新石器时代的中华大地存在着发展水平相近的众多文明,如同天上的满天星斗,共同开创了中华文明的源头。而在这其中,红山文化最具代表性。”

玉斜口筒形器:此类器物是红山文化玉器的典型代表之一,通常出土于上层阶级的墓葬或中心大墓内。专家认为,它可能与古代龟灵崇拜和龟卜习俗有关,又或者是以该器物上下贯通的特性而具备着通祖达仙的信息功能。

近几年,中国社会科学院考古研究所和辽宁省文物考古研究院合作进行了持续的考古发掘,进一步丰富了牛河梁遗址的内涵。“考古不只是挖宝,而是严谨的科学活动。”郭明蹲在探方边,看着工人清理出的一块块碎石。这支考古团队由2名项目负责人、4名技师和1名实习生组成,带领20多名工人,每天从早晨6点半工作到下午5点,日复一日地进行着清理和挖掘工作。

在郭明的回忆中,早期测绘堪称“攻坚战”:“2017年,我们刚入驻第一地点就发现这里的通讯信号不好,只能靠全站仪进行测绘。”使用全站仪时,工作人员先要建立基站,使之与靶杆间无任何遮挡。大家必须在密林中不断挪动点位,才能完成数据采集,而且后期的整合程序非常繁琐。“现在,发掘现场信号畅通,随着RTK(实时动态载波相位差分技术)、微波测绘技术等普及,全景采集的操作效率越来越高。”

技术迭代为考古发掘注入了新的动力。通过系统测年技术建立时间框架,考古团队在第一地点的检测中获取了新的关键数据,明确台基建筑群的年代范围为距今5800年至5000年左右。此外,通过对比女神庙、台基垫土等不同点位的测年结果,交叉验证遗存形成的时间序列,为分析遗址营建过程、社会发展阶段提供了时间标尺。

郭明感叹,随着发掘的深入,老一辈考古学家们40多年前的预言一一得以印证。

让郭明感叹的是,随着发掘的深入,老一辈考古学家们40多年前的预言一一得以印证。老先生们当年划定的遗址范围、初步建立的编号体系,为今天的研究奠定了扎实基础。发掘成果表明,最初认定的四座独立建筑遗址被厘清为整体建筑群,印证了前辈们对遗址关联性的直觉判断。他们在资源有限的年代提出并规划了“发掘、研究、保护、展示”的一体化路径,至今仍具先进性。

牛河梁的发掘正逐一破译神秘的红山文化。

随着中华文明探源工程的开启,中国考古迎来了最好的时代。“虽然我们会因为发现精美的文物而惊喜,但考古学科早已超越器物层面。大家不再只期待‘吸睛’的发现,而是重视对文明的深层理解。”郭明说,从台基的工程智慧到玉器的等级制度,从龙图腾的文化认同到祭祀仪式的精神内核,牛河梁的发掘正逐一破译神秘的红山文化,也见证着考古研究从挖掘文物到解码文明的蜕变。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6