《倩女幽魂》

当我们在艺术馆中被“中国厅”“欧洲馆”这样的明确界限引导时,是否曾想过,艺术本无国界?著名艺术史家、芝加哥大学教授、“文津图书奖”得主巫鸿在最新力作《生动:在漫游中发现艺术》中,便邀请我们换上一种全新的眼光,去发现潜藏在全人类艺术中那股共通的、跃动的生命力。

“跨时空艺术漫游”系列(目前已出《生动》《偶遇》)脱胎自巫鸿先生在北京大学做的系列讲座。北京大学艺术学院自2023年起,邀请巫鸿先生作为客座教授,为学生举办系列讲座。巫鸿先生采用跨文化视角,打破艺术史学科的种种边界,跨越古与今、东与西、平面与立体、静态与动态的“隔阂”,带领大家以更包容的心态、更开放的视野,去欣赏和理解艺术。

《生动》来自2024年的同名讲座,线上观看人数超过10万。图书在讲稿基础上做了大幅度的修订、扩充。延续《偶遇》的整体风格,它依然是一本关于图像、充满图像的书,以400多页的体量展现了500余幅精彩的艺术图像,涵盖古今中外的艺术经典,足以更新你对艺术的感知。

《生动》以一个极具吸引力的核心概念——“生动”贯穿始终。“生动”不仅仅是技巧上“画得像”,更是艺术捕捉“生命感”与“运动感”的终极奥秘。巫鸿引导我们关注那些让雕塑起舞的衣裙、让画面呼吸的微风、让灵魂震颤的哀悼。从具象的“动感”到无形的“风气”,再到抽象的“情动”,他引导我们在不同的图像间漫游,展开对“生动”的多重追问。

他让我们看到,战国漆画中的飘带与希腊陶罐上的披巾共振,南宋的听松高士与文艺复兴的维纳斯共享对风的敏感。

飞扬的飘带

大量材料说明,至迟在 4 世纪至 5 世纪,飘带已在中国艺术中生根,并持续获得巨大的发展,成为表现人物动感——特别是女性动态——的主要手段。

在中国,飞动的飘带成为艺术创造的一个主要对象,被艺术家给予千变万化的形式,它们所反映出的创造力在深度和广度上都超过了欧亚大陆的其他地区,包括这种图像的原生地希腊和罗马。

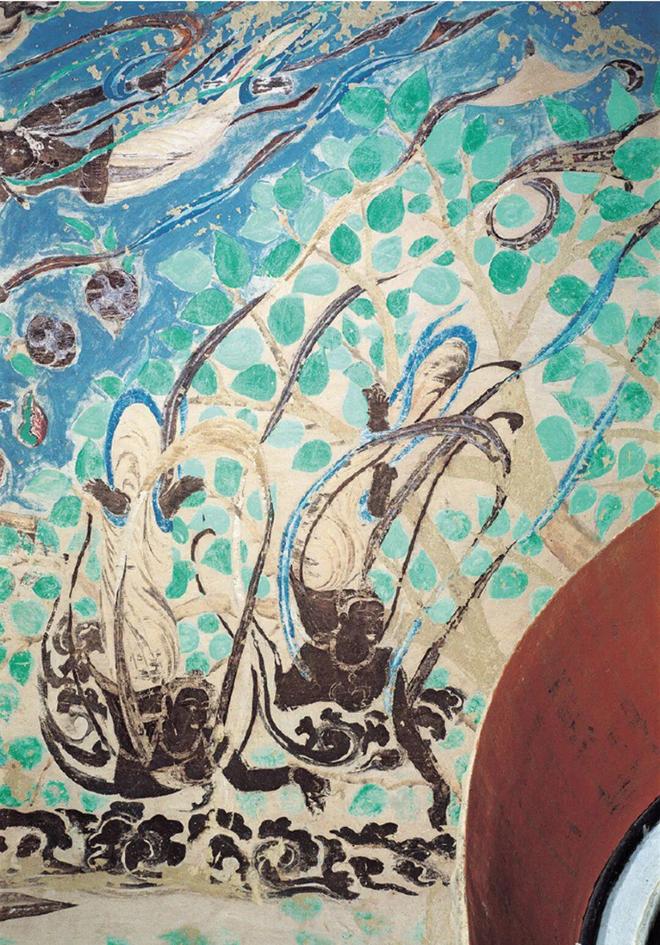

至 5 世纪、6 世纪,飘带已经成为中国艺术中无所不在的元素。我们在敦煌等佛教洞窟中会看到大批佩戴飘带的天人,他们常在墙面或天顶上聚集成组。同时,正如前文所述,世俗题材的卷轴画和墓葬装饰也展现出众多优美的女性形象,蔓延的飘带是她们的共同特征。

洛神赋图(局部)

飘带拥簇的天仙出现在南朝皇室大墓里,挥动逶迤飘带的舞者也装饰着粟特人的葬具,后者如隋代虞弘石椁后壁中心的画面,表现的是天界的宴乐场景。右方两位头戴圆光的神祇披挂着对称的飘带 ;中间的舞者在一块圆毯上表演胡旋舞,把一条形状特异的飘带甩成水平圆圈。值得注意的是,此舞者的动作与巴提姆银杯上的舞人如同镜像,说明粟特艺术与佛教艺术同为传播飘带图像的中介。

虞弘墓石椁画像局部

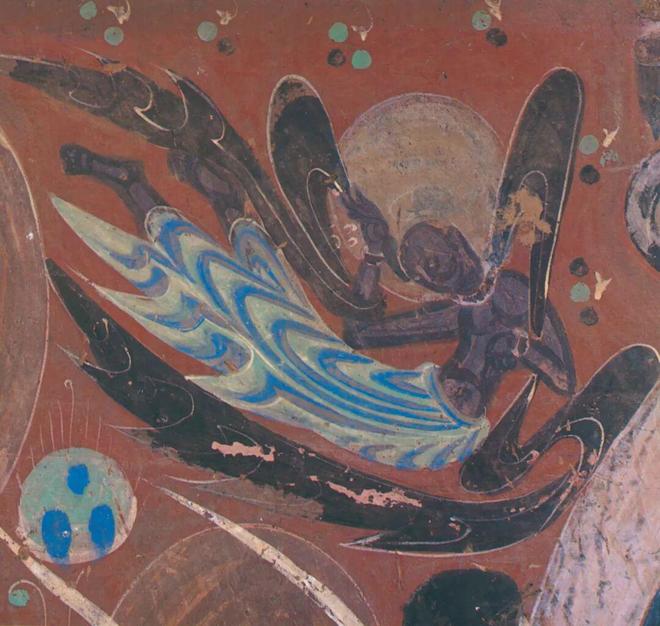

在各种图像中,飞天(或称天人、天女、伎乐天)之所以成为艺术家的缪斯,无疑是由于她们飞动的姿态为表现飘带提供了最宽阔的可能性,而轻盈舞动的飘带也增加了他们凌空御风的飞翔美感。从北凉、北魏、西魏、北齐至隋唐,复杂多样、美轮美奂的飘带造型出现了。通过以下几个出自不同时期和地点的例子,我们能够看到飘带如何不断发挥其塑造动感的潜能,也会看到这种努力如何使飘带成为中国艺术中的共享语汇。

第一个例子来自莫高窟北魏时期的 260 窟。飞天的飘带被大大加长并被给予奇异的转折形状——双肩上的部分被气流鼓起,在脖颈两边形成凸起的纵向环形。飘带的其余部分则夹着飞天斜向飞翔的下半身,以弧形的边缘、变化的宽度和尖锐的末端造成强烈的动势。这种飘带不再拘泥于对真实衣饰的再现,而是以其超现实的存在传达出艺术家对动感的想象。

莫高窟第260窟壁画中的飞天

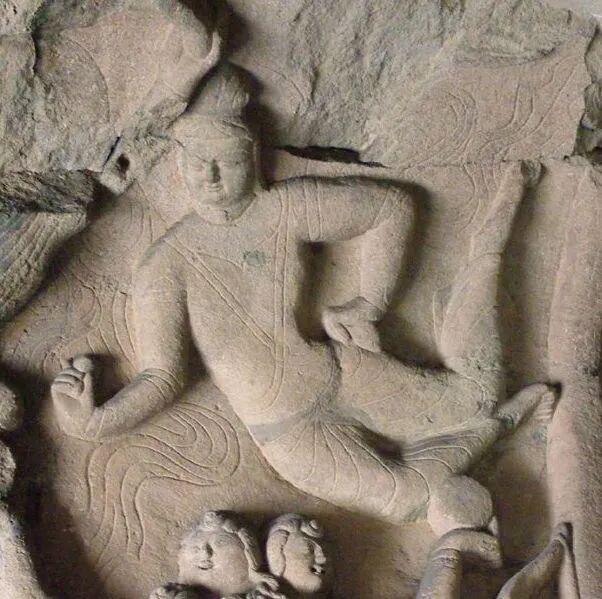

同出于北魏时期,云冈石窟中的石雕飞天更强调天人身体的厚重质量。尤其值得注意的是雕凿在第 8 窟拱门西侧的浮雕,使用了浮雕和阴刻两种方法表现天人的身体和飘带。这使我们想起前文谈到的罗马泥灰面板上的飞翔女郎,也以快速的阴刻线条表现透明披巾,与凸起的浮塑躯体形成视觉张力。欧亚大陆两端的这两个例子不约而同地强调着飘带的非物质性特征,以之构成身体和空气间的媒介。

大同云冈石窟第8窟浮雕飞天

身体与飘带之间的类似张力也见于甘肃天水麦积山石窟中的一组“薄肉雕”飞天形象,但被表现得更加微妙细腻。这组飞天位于北周时期修建的第 4 窟前廊上方。此窟也称作“上七佛阁”“散花楼”,为北周秦州大都督李充信为亡父祈福所建,是现存北朝石窟中最大的仿木构宫室石窟。它修筑在麦积山石窟的陡峭悬崖上,靠近麦垛般的山顶。横列的七龛中供奉佛、菩萨和弟子,各龛之上绘塑了七幅大型飞天,每幅纵 1.9 米、横 3.5 米。遗憾的是这个极为精美的石窟在隋开皇二十年(600 年)的一次大地震中受损,中间的六根石柱连同上面的屋顶均塌毁,目前留存的北周原作只有龛外的飞天和护法像(后者在北周石胎上多次重塑),以及龛内的影塑千佛和窟顶平棋内的壁画。

图3.35 麦积山石窟散花楼外观

虽然严重剥落,但这组飞天超群出众的艺术价值仍一望可知。两两相对的天女或弹阮、吹笛、拍鼓、击钹等乐器,或手捧仙果、香熏等供物。她们的飘带回旋流转,相互叠压,构成复杂的线条组合。散落的天花则添加了一种相对缓慢的运动,与飞天激起的湍急气流形成动感的对比。再一次,我们感受到了身体与飘带的张力,但是这张力以不同的艺术形式——雕塑和绘画——表现出来。

麦积山石窟散花楼“薄肉雕”飞天(荣开远摄)

日本学者长广敏雄(1905—1990 年)是第一位在跨文化语境中讨论“飞天”美感的美术史家,他在 20 世纪 40年代撰写了《飞天艺术》一书,以奈良法隆寺金堂中的 7 世纪末飞天作为历史上所有飞天形象中的最美版本。但当书稿写就半年即将付梓的时候,他于 1949 年 12 月 26日听到金堂被烧毁的消息。悲恸之余,他以这个悲痛事件结束了书的前言。

烧毁之前的奈良法隆寺金堂

有幸的是 1935 年拍摄的一套玻璃板照片被保存下来,使我们得以领略这些消失壁画的风采。其中有一幅极美的飞天图 :两个袒身赤足的女性天人以左手擎着盘中的奉献,舒散地向前方的佛陀飞来。观者好像处于她们的上方,从更高的天空中俯视她们的优雅身躯和肢体,从袒露的腰肢到臀部再至腿部和足底,构成穿越空气的曼妙曲线。

奈良法隆寺金堂壁画飞天,7 世纪末

二人在飞翔中抬起头向不同方向巡视,她们手臂和双足的动作从不重复,但处处微妙地契合,发出“赋格”般的和声。使这两个飞天的美感臻于极致的是她们披挂的飘带,一红一绿,在空中飘扬和扭转,把二人的身形及动作延伸到一倍以上的长度,然后渐趋稀疏,像是一首绝美的乐曲逐渐消逝,但仍然余音袅袅,不绝如缕。

创作这幅画的画家没有留下名字,但无疑是一位高手,金堂中其他被毁壁画也可证明。留存下来的一幅《阿弥陀净土图》中,有位菩萨像神情含蓄,用笔细腻,绝对是大师水平。一幅《释迦净土图》顶部两端依稀可见飞翔而来的飞天,以盘旋弯转的飘带勾画出飞翔的踪迹。我们从史籍中可以得知,唐代最有名的画家都在重要庙宇中作画,就像意大利文艺复兴的艺术大师们在佛罗伦萨、罗马和其他城市的教堂里留下自己的手迹。

法隆寺金堂壁画《阿弥陀净土图》中的菩萨

法隆寺金堂壁画《释迦净土图》中的飞天

遗憾的是,中国古代的木构庙宇无法长久留存,我们已经看不到那个时代的顶级壁画。就连法隆寺金堂中的唐代风格画迹,也在存留了1200 年后终于消亡。我们现在能够实际看到的唐代“最美飞天”,存在于与法隆寺壁画时代相近的敦煌初唐壁画中。一个例子是莫高窟第 321 窟中的一对飞天,如同一对孪生姐妹般从天而降。画家设计的视点也是在更高的空中,从上方俯视她们扬起的头和向上翻的足底。她们的飘带也随身向后飘去,好像永不休止地在空气中回环旋转。虽然与法隆寺飞天的姿态和角度不同,但两画的构思和视觉美感并无二致。

敦煌莫高窟第321窟壁画中的飞天,初唐

值得观看和讨论的例子还有很多,每幅都反映出不同的艺术追求,带给人新的美感享受。但此处我们面对着一个更本质和急迫的问题 :作为古代全球美术共享的一个元素,为什么“飘带”在中国艺术中获得了如此巨大的创造空间,持续激发出几个世纪的创作热情?

敦煌莫高窟第412窟壁画中的飞天,隋代

我的回答是 :因为这个外来图像既适应了中国本土的欣赏习惯和美学传统,又为发展这个美学传统提供了极具潜力的造型语汇。回想一下,即便是最早表现动感的中国绘画已经显示出强烈的线性特征——战国《人物御龙图》所表现的运动感觉不仅由几条飞扬的垂带造成,同样来自以线条为基本语汇的绘画方式。

《人物御龙图》帛画(圆圈中为飞扬的飘带)

绘制这幅画的画家有着相当高的驾驭画笔的能力,手下的墨线流畅飘逸、和谐而充满活力,是后世称作“高古游丝描”风格的最早范例。通过移动的笔尖,他把人物的体态、相貌、衣冠、动作转化为无实体的游动墨线,因此内化了中国古人对气韵的理解。

当飘带形象通过不同渠道于 3 世纪之后到达中国,它特有的线性形状和动感潜能与中国艺术中的这个深厚传统一拍即合,被敏感的艺术家用来强化想象中的各种动势。不论是轻盈飞动的佛国飞天和道家天仙,还是漫步游移的山川神女和世间美人,她们的美好都通过飘带的运动得到升华,而飘带自身也在中国乃至东亚艺术中获得了最丰富和美妙的艺术形态。

著名艺术史家、芝加哥大学教授、“文津图书奖”得主巫鸿

继《偶遇》之后,再度开启“跨时空艺术漫游”

以“生动”为入口,超越表层的观看,捕捉无形的细节

原价258,预售仅149.8❗️

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6