策展理念及文本思路

01

黄宾虹(1865—1955),初名懋质,后改为质,字朴存,号宾虹,来自安徽歙县,出生在金华,是一位画家、书法家、鉴定家、史论家及美术教育家。在西方绘画潮流的影响下,文人画逐渐衰落,中国传统价值观念面临挑战,黄宾虹却坚定地维护本土文化的根基,深入传统之中,寻求超越的力量。他一生致力于以心灵之源、自然之美、笔墨之性、墨色之韵作为每日的修炼,精心钻研山水、花鸟及各类书法艺术的巅峰。同时,他通过撰写文章、题写序言、书信往来、发表演讲,不遗余力地推广和弘扬民族文化的核心价值。黄宾虹的艺术造诣和个人魅力,都使他的展览成为博物馆关注的热门主题。安徽博物院曾策划过两场关于黄宾虹个人书画的展览,分别是:2015年的“氤氲长虹——纪念黄宾虹诞辰150周年特展”和2020年的“浑厚华滋——黄宾虹书画作品展”。此前的展览结构是依据国画的种类来构建的,分为花鸟画、山水画和书法,系统地剖析了黄宾虹的山水画发展轨迹,有助于参观者理解他的艺术成就。重点介绍黄宾虹的山水画在中国乃至世界美术史上的显著地位,他65岁之前致力于传统技法的研究,65岁之后则开始创新,晚年开创了“浑厚华滋”的画风,体现了浓厚的民族审美。展览空间以柜内文物陈列为核心,应用大面积米色为基调,符合传统书画展的色彩营造方式,为观众营造平静的观展空间。

2024年12月,为迎接黄宾虹诞辰160周年,安徽博物院与浙江省博物馆、中国美术馆以及赖少其艺术馆合作,推出了“黄山山中人——黄宾虹艺术与文献展”,本次参展作品精选自所收藏的黄宾虹及其门生的书画与文献105件套,通过珍贵藏品、档案和史料,展现了黄宾虹对安徽乃至整个中国乃至世界的深远影响和意义,引领观众深入体验黄宾虹艺术中的“内美”境界。

我院此次策展理念与以往黄宾虹展览的策划方式截然不同,极具创新。本次展览更加注重对实物作品的深入研究,涵盖了艺术风格、师承渊源及其相互间的联系与影响,更加关注其作品的精神内涵、抽象表现及意象表达。展览充分展现了我院在书画研究方面的特色,以实物为证,通过精心的内容编排和架构,使观众能够清晰地理解展览内容。展览的内容框架划分为四大板块。首先,第一板块名为“情系桑梓传新安”,细分为三个章节:“师法先贤”、“黄山追忆”与“故园旧雨”。这一部分主要介绍了黄宾虹对故乡的深深怀念,他的艺术根源在于新安画派。新安画派以其细腻、清雅、淡泊的风格,成为了学习传统艺术作品的基石。第二板块名为“爱好溪山为写真”,它由“名山添稿”与“烟水为家”两个章节组成,讲述了黄宾虹自少年时代便踏遍山河,将所见所感融入画作之中,他在自然中探索笔墨的趣味,不断尝试和创新技法,逐渐形成了自己笔墨浓郁、画面厚重的独特风格。第三板块名为“功深学粹扬国光”,分为“书以学养”和“旁收博采”两部分,重点介绍了黄宾虹的艺术成就不仅限于个人技艺的精进,他还致力于深入研究、弘扬和传播国学,积累了深厚的学术底蕴,最终以学术成就提升绘画艺术,绽放出“学艺之华”,辉耀世界。最后一个板块名为“灿然一灯耀千古”,包含“传无尽灯”和“无问东西”两个章节,讲述了黄宾虹对中国美术教育的贡献,他不仅采用传统的师徒传授方式,还积极在新兴的美术学院传授技艺;面对中西思想的碰撞,他坚定地对传统绘画充满信心,回归传统以求中国画的新生。

设计方式及叙事创新

02

此次展览采用主次两条叙事线索,构建了交叉叙事的框架。展览的核心在于展示黄宾虹在多个艺术领域的杰出贡献,而次要线索则通过文献资料、手稿、社交网络及师生联系来丰富叙述。展品按类别横向排列,按历史发展纵向展开,两条叙事线索巧妙交织,形成历史叙述、时空对话与实物佐证交织的展览叙事风格,构成了展览的四个部分。整个展览中,黄宾虹的个人展览始终贯穿,观众可以较为轻松地捕捉到展览的核心框架,该框架实际上由两条主线构成:一条是学术性质的叙述,集中描绘了黄宾虹个人生活历程,涵盖前言、总结、一级标题和图版说明,尤其注重于展现“白宾虹”与“黑宾虹”艺术风格的转变,这体现了展览的广度。另一条主线则通过文献和手稿的形式,进行文学性的叙述,副标题“黄宾虹艺术与文献展”和第三部分“功深学粹扬国光”,反映了黄宾虹深厚的国学根基与学术成就,这正是“见人见物见精神”的深层次展现,展示了展览的深度。这两条线索交织在一起,相互补充,相互作用,不仅让黄宾虹的形象更加丰满立体,也为观众提供了多元化的观赏体验。仔细研读展览大纲,品味其策展思路,充分展现设计理念,使形式设计完美契合策展理念。

同时,为了使展览更贴近观众,使设计不再是无水之源,展览策划之初,就开展了展前调查,并基于调查结果进行了观众需求分析,调查中搜集有效问卷236份,这些观众的反馈数据是此次展览设计的重要依据。

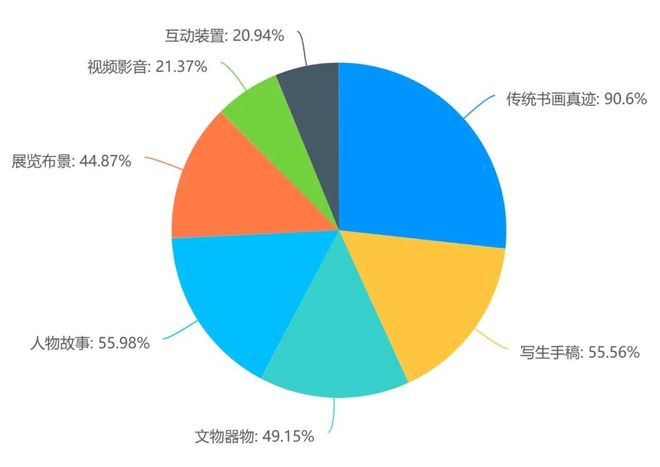

表1问题:您对于传统书画展览中哪些内容比较感兴趣

通过预先对观众的调研分析(表1),我们发现这次展览的主要观众群体集中在合肥本地的年轻人群,具体包括18-25岁、26-35岁以及36-45岁的三个年龄段。这些观众对博物馆、艺术、书画以及黄宾虹都有着较为深入的认识。因此,他们对于展览的展品质量和展览空间的要求也会相应提高。在调研中,频繁提及的词汇包括书画真迹、写生草稿、文物解说、书画互动以及印章体验等。根据调查结果,此次展览的布局构思也将从观众需求出发,进行创意革新:一是参观者对于展品背后的故事表现出浓厚的兴趣,他们不仅仅满足于观看艺术品本身,更加渴望了解那些隐藏在作品背后的深层信息和解说;二是参观者期待在展览区域里体验课徒稿、拓印、书画等互动环节,以此来克服书画展览通常存在的入门难度大和趣味不足的问题;三是在当前“博物馆热”的背景下,通过调研观众的年龄段及群体特征,促使展厅采用更多创新的技术与材料,让设计更加引人注目。展览的目标群体更趋向于年轻人,同时也致力于吸引更广泛的观众。为满足观众所需,此次展览的设计理念则主要从创新展示方式,从叙事空间的情境化表达、叙事空间的仪式化构建、叙事内容的关联性展现、多重叙事模式的运用以及叙事方式的互动体验等五个方面,重新塑造了展览的独特风貌、特质与美学价值,展示了黄宾虹的艺术魅力。

(一)“主题演绎+艺术意蕴”叙事空间情境化

在深入了解观众心理需求的基础上,结合文物及文物背后的故事,设计者方能构建出情景化的叙事空间。“博物馆作为艺术性叙事的叙述者,通过在空间维度上深入剖析叙事情境,艺术化处理展览空间,进而设计出能够使游客体验到跨越时空界限、重现历史的沉浸式体验空间形态。”在1000平方米的展示区域内,黄宾虹近一个世纪的艺术历程被精心呈现,从文字概要转变为具有感染力的空间叙述,激发观众的情感共鸣。为了有效利用有限的展示空间,不仅需要对展出的物品进行挑选,还需对参观路线进行周密设计,使得叙事空间的选择显得尤为关键。

“黄山山中人”既是黄宾虹的号也是其自刻的印章,黄宾虹的祖籍在黄山之麓,黄山作为故乡风物,自然得到他的偏爱,他一生笔下黄山风景无数,并撰写了《黄山析览》《黄山丹青志》《黄山画家源流考》等著作。黄宾虹多次游历黄山,以寻觅创作灵感,记录黄山四季的美景。他对徽州文化有着深刻的理解和认同,徽州文化贯穿于他的一生,成为其精神的源泉。新安山水是他艺术创作的基础,新安士人则是他学习的榜样,这些都对他的艺术风格的形成和发展起到了关键作用。“山中人”这一称呼还象征着他作为山水画家的身份,通过笔墨捕捉山川的灵动,以画作与自然对话,这不仅是对黄山深厚情感的表达,也体现了他对自然、生命和艺术的热爱与深思。

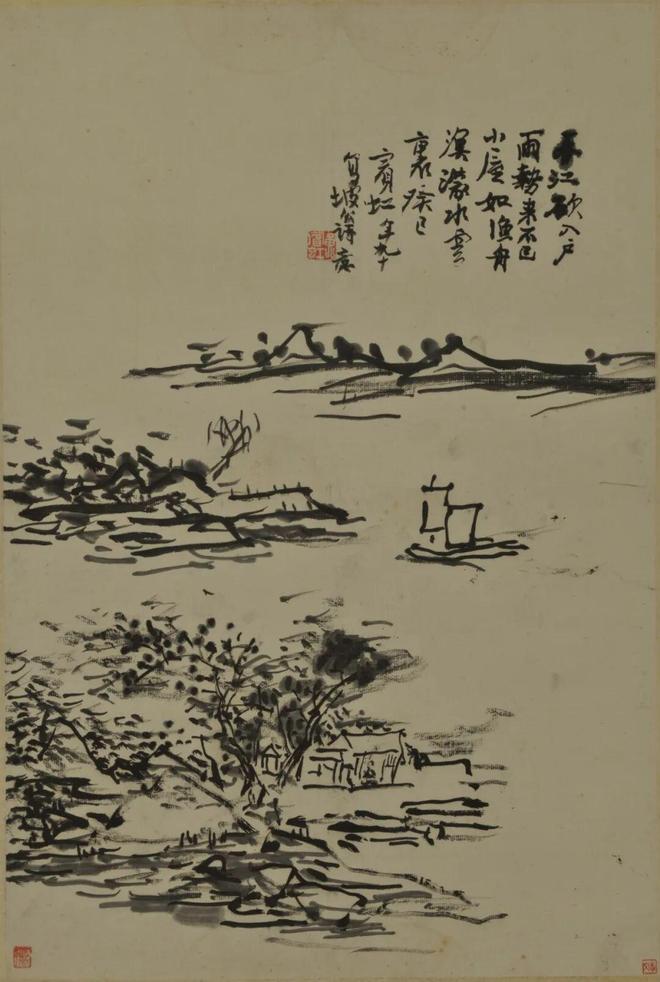

安徽博物院西二楼的展览空间,其入口与出口共用一处,参观路径呈“口袋式”布局。序厅(图1)宽敞,集主标题、副标题、前言、大事记于一体。序厅的核心功能在于营造情境化的叙事空间,通过场景布置、色彩选择、光影效果和材料工艺等手段来实现这一目标。序厅的主要视觉焦点由主标题和副标题构成,选用了黄宾虹的画作为背景,配以灯带照亮整个区域,使得主、副标题格外醒目。主标题直接采用了“黄山山中人”的印章,为方便观众阅读,在印章旁边加入了“黄山山中人”的字样。“黄山”和“人”三字取自《黄山小景图轴》的题跋,该画通过墨的浓淡干湿和线条的穿插叠加,以简洁的笔墨勾勒黄山的壮丽景色,采用黄宾虹常见的顶天立地式,略成“之”字形的构图,点与线的艺术、虚与实的灵动变化,展现黄宾虹笔下黄山独特的山水气质。“山中”二字出自《青城山色图》,此画以其“黑、密、厚、重”的笔墨运用著称,展现出浑厚华滋的风格和沉郁淡宕的意境,这正是黄宾虹山水画的基本特点。序厅两侧(图2、图3)墙面涂有仿毛毡质地的肌理漆,选取了黄宾虹最具代表性的《春江图》(图5)作为造景元素,通过铁画工艺模仿其笔法,地面则铺设了不锈钢水波纹板,确保场景不会因铁画的漆黑而显得沉闷。在序厅周边,装有定制山川图案的铁帘,并辅以局部追光,营造出整体场景氛围,使踏入展厅的观众立即感受到黄宾虹独特的艺术魅力。序厅两侧分别设有前言(图4)和画家生平年表的隔墙,模糊了序厅与尾厅的界限,让观众能在序厅中充分体验黄宾虹的艺术世界。现代空间艺术对于艺术内在精神的追求,一直是其存在的根本价值,在书画展中,结合文物内容,通过多元化的设计手法融入诗境的神韵,无疑会给空间艺术带来巨大的感染力和文化亲和力。

图1 序厅实景图

图2 序厅右侧实景图

图3 序厅左侧实景图

图4 序厅前言实景图

图5 黄宾虹 《春江图》 1953年

纸本设色

安徽博物院藏

(二)“艺术风格+色彩选择”叙事空间仪式化

黄宾虹先生早期深受新安画派的干枯淡雅风格影响,而徽州文化则深深植根于他的精神世界。在其艺术生涯的“黑宾虹”阶段,他利用浓重的黑色调和繁密且层次分明的笔法,创造出了独具特色的视觉表达和深远的意蕴,充分展现了他对自然与人文世界的深刻洞察和卓越的艺术才能。

展厅的主色调大胆地选择了深邃而温润的浅绛色,这种颜色映射出从“白宾虹”到“黑宾虹”的艺术风格演变。浅绛色与玉色的暖色调组合,营造出一种浓厚且深邃的艺术氛围,令观者眼前一亮。这不仅是黄宾虹艺术风格的直观展现,更是借助色彩的魔力,引领观众进入一个静谧深邃的艺术天地,体验作品中蕴含的悠久历史与丰富文化。

(三)“积墨法场景+新材料运用”叙事内容关联化

在博物馆展示设计中的叙事探索,主要集中在如何构建叙述性环境,以深刻回应观众对展览主题内容的内在体验需求。这一过程旨在使叙述内容更加紧密地结合在一起,从而增强文化的传播效率和深入理解。积墨,是一种通过层层叠加浓淡不同的墨色来创作的绘画技巧。作为墨的使用方法,“积墨法”早在宋代就已经被采用。黄宾虹运用积墨,旨在通过墨色的变化来展现山川的浑厚气息。积墨绘画实则是一大挑战,但黄宾虹的作品虽然运用积墨,却不显沉闷,呈现出厚重且生机勃勃的美感,故被誉为“千古以来第一用墨大师”。为了彰显“积墨法”的独特之处,在展览布局中特别设置了一个“积墨法”区域(图6)。此区域呈长方形,周围以图文并茂的方式展示,主视点由三个高低不一的流线型钢架结构与转印的图文组成,顶部则配有灯膜和白色纹理纸装饰的曲线造型。这种新材料不仅延伸了视觉效果,配合光带更增添了空间层次感,呼应了第一部分“烟水为家”(图7)中关于“水”的元素,周边则以山的底纹营造黄宾虹山水画的氛围。通过将重点内容场景化,加深了参观者对内容的记忆,使展览内容在空间上形成关联,避免了形式主义的装饰。

图6“积墨法场景”实景图

图7“积墨法场景”实景图

(四)“主线辅线+AIGC技术”赋能多重叙事模式

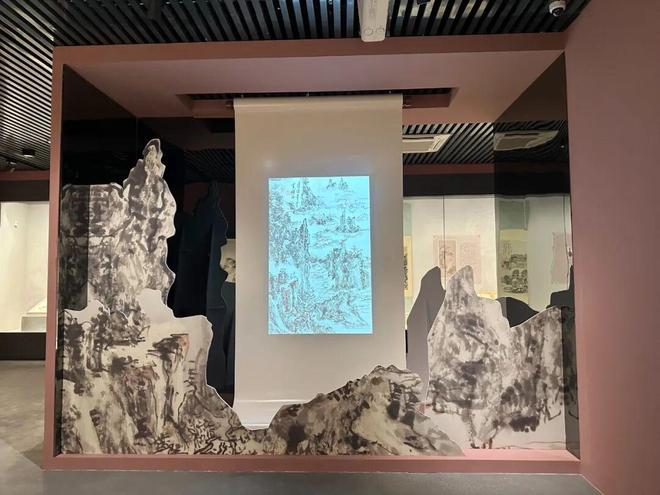

观众在展示空间内经历着从“留意”到“吸引”再到“互动”“感知”“深思”“反馈”“铭记”的一系列心理活动。一个沉浸式且信息量大的空间是博物馆叙事模式多元化呈现的基础,而数字化技术的运用将这个空间的实现提供了可能。“博物馆通过叙事空间布局和数字技术的运用,为观众营造出身临其境的氛围,构建出具有文化内核的叙事空间来优化观众在观展期间的视听感受,使观众在感知数字环境的同时,也能感受到真实世界的沉浸式体验”。展览中,以黄宾虹作品《清凉台望云》(图8)为基础所制作的“AIGC古画复活短片”(图9)为展览的第二部分构建了一个虚实结合并运用AIGC新技术的小场景,旨在通过场景化的叙述空间促进人与物、人与人之间的有效互动,将大纲中所传达的精神层面内容融入其中,增强观众的参观体验和情感记忆。在这样的环境中,观众由过去的被动参观者转变为了与场景融为一体的一部分。

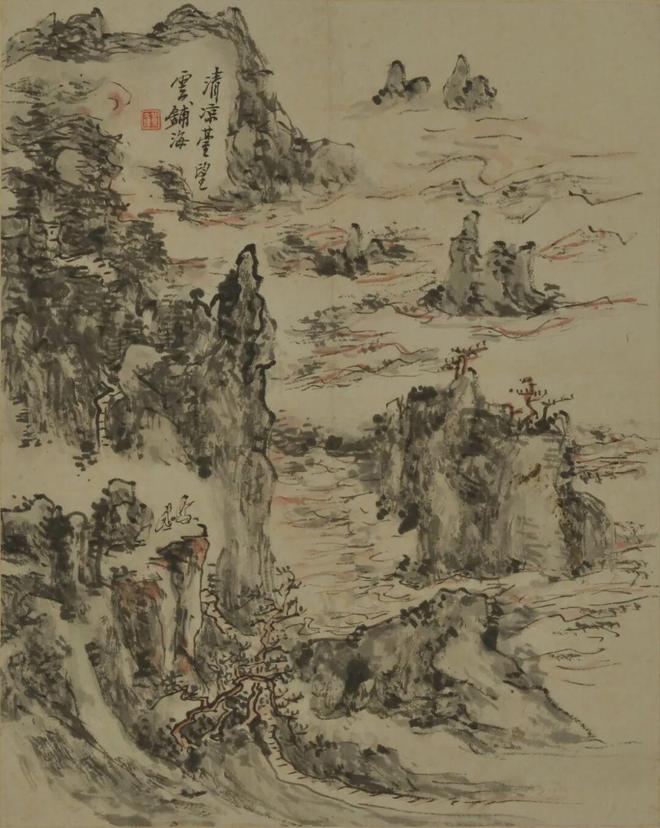

“AIGC古画复活短片”基于黄宾虹在黑宾虹时期描绘黄山的代表作《清凉台望云》创作而成。黄宾虹一生创作了大量关于黄山的画作,具体数目难以统计。这些画作风格迥异,有的清淡雅致,有的厚重沉郁,有的浓墨重彩。在这幅作品中,云雾缭绕于山石之间,自由地飘荡,黑白对比鲜明,虚实相生,动静相宜,笔触与点染融为一体,仿佛让人感受到“山在云中飘”的奇妙错觉,黄山云海的宏伟景象跃然纸上。左上角特意留白题写“清凉台望云铺海”,构思新颖,引人注目,如同步入仙境一般。整幅画面呈现出清新飘逸的风格,营造出灵动、宁静、缥缈的唯美氛围,画中两位隐士沉醉其中,流连忘返。

此展览项目巧妙结合了层板布景与AIGC技术,从画作中提取山脉轮廓,投影区设计成画卷形状,呼应了展厅内多数立轴展示的形式。投影图像呈现在画卷上,两侧墙面使用镜面不锈钢材料,扩展视觉空间,后方墙面则预留空间,确保空间的通透感。投影区域的视频通过AIGC技术模拟“山在云中飘”的意境,动态再现黄宾虹的画作,引领观众进入黄宾虹的艺术天地。借助AIGC新技术融入黄宾虹的山水画中,灵活展示创作时的场景,配合复杂层叠的层板布景,吸引观众沉浸在山水之间,体验黄宾虹笔下的山水交叠。

图8 黄宾虹 《清凉台望云》 年份不详

纸本设色

安徽博物院藏

图9“AIGC古画复活短片”实景图

(五)“课徒稿场景+多元体验设计”叙事方式互动化

在博物馆内,设计者利用叙事手法,有效地向参观者传递信息,这一过程实质上构成了多元化的体验设计。观众通过与展品的互动,主动参与叙事进程,而故事内容则随着他们的行动与决定不断变化。在展览的第四区域,设计了课徒稿互动区、方辉视频《黄宾虹笔墨技法示范》的小剧场和“拼绘雅集”三个互动环节。其中,“课徒稿互动区”(图10)通过内容扩展,让参观者深入了解到黄宾虹一生勤奋钻研,即便晚年仍笔耕不辍,90岁高龄时仍坚持每日练习“宾虹画学日课”,内容涉及广泛阅读、考据文物、实地写生等。黄宾虹之所以在绘画上有卓越成就,部分原因在于他深厚的国学根基和学术造诣。他不仅在书画创作上有所建树,还在美术史论、诗词、篆刻、古文字、古印、编辑等领域投入大量精力,取得了显著成就。黄宾虹勤奋写作,其著作涵盖了画论、画史、画理、诗词、印学等多个方面。作为书画家、美术史家、收藏家和鉴定家,他将创作、史论、收藏、鉴赏融合一体,体现了其知识体系的全面性。“课徒稿互动区”的左侧设有悬挑展示台,参观者可以近距离阅读关于黄宾虹山水画风格演变的详细文字内容。由于展厅空间有限,这一区域打破了传统书房的概念,没有加入范式的书桌、文房四宝等实体展示,而是采用意向化的黄宾虹书房作为设计灵感。左侧墙面展示了黄宾虹的课徒稿,通过翻转图文展示的方式呈现,右侧则配置了一台竖屏触摸一体机,进一步扩展了展览的内容。

图10 “课徒稿场景”实景图

在展厅内,还设置半独立的“拼绘雅集”空间,此区域通过物理互动方式,将黄宾虹的《新安江纪游》和《山桥访友图》两幅代表作分解为若干部分,以磁吸拼图的形式呈现。少年儿童可以在此区域将这些分散的部分重新组合成完整的画作。这样的互动不仅能够激发青少年对中国传统书画的兴趣,还能让观众们更深入地理解和欣赏黄宾虹作品的各个部分及其整体构造。既打破了传统艺术展示的局限,使观众有机会以艺术家的身份来审视作品,从而更加深刻地领略作品的精髓。在以传统文化为主题的展览中,设计者往往重视内容,而忽略互动性叙事的重要性。互动性叙事的优势在于有效连接观众,将单一的叙事结构转化为多元化的叙事线索,丰富观展体验,增强传播效果。“观众能通过在场互动形成记忆体验空间,生成与场内叙事主题同频共振的情感与记忆,建构共同体意识,强化其民族、国家和身份的认同,完成观众集体记忆的重塑。”这种情感上的共振和对传统文化的认同感、归属感,正是传统文化主题展览传播的最终追求。

结语

03

对于博物馆的展览而言,内容是形式设计的灵感来源,好的形式设计更能成为内容的有效外延。展览叙事不仅表现在大纲文本之中,更体现在展厅设计的方方面面。“黄山山中人——黄宾虹艺术与文献展”展示的不仅是书画和文献,更深层下充分挖掘作品背后的“故事”,诠释的是作品背后的文化内涵和人文精神,通过展览叙事,将艺术家追求艺术的虔诚与执着、深入中华文化底蕴的独特艺术精神等等传递到观众心中。对这种“精神”和“内涵”的呈现,既离不开对文本的诠释,也需要设计者发挥积极主动性,探索新的叙事方式的同时,实现内容与形式的完美融合。新时代下的展览设计,叙事方式得到了充分的拓展,不再局限于文字或语言,设计者可以从情景营造、色彩选择、互动手段以及新兴技术和材料的运用等方面去整合逻辑、传递信息、表达情感。这些新的探索,必须在充分了解观众所感所需的基础之上,在满足观众日益增长的文化需求的同时,践行好“讲好中国故事”的理念与实践。正所谓“见人见物见精神”,从展示“物”到展示“人”,再到去传递精神,是博物馆设计者们实现展览叙事新模式新探索的目的所在。

撰稿:卫婷婷

选自《艺术博物馆》

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6