新民艺评|姜林静:尖刀之夜的温度

1824年,一个名叫沃采克的贫民对着自己的情妇连砍七刀致死,被送上莱比锡的断头台。这个社会最底层小人物的故事引起了年仅23岁的德国作家格奥尔格·毕希纳的关注,极具革命性的戏剧作品《沃采克》由此诞生,可叹毕希纳英年早逝,留下残篇。

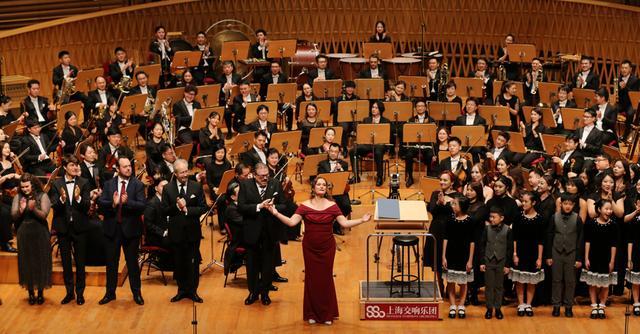

百年后的1924年,奥地利作曲家阿尔班·贝尔格据此创作了同名无调性歌剧,将拿破仑战争后的故事搬至一战后,从此一鸣惊人。2022年以降,无论是作为戏剧还是歌剧,《沃采克》在欧洲的上演频率极高,几乎成为最受欢迎的现代作品。或许因为它所披露的各种社会问题——战争、心理疾病、贫富差距、对妇女的暴力、个人与集体的罪责等,在当今世界依旧极具现实性。这部惊世骇俗之作首演百年后,上海乐迷的老朋友迪图瓦大师又将它带到中国。10月11日捷豹上海交响音乐厅的中国首演上,这部作品展现出它超越时代的非凡魔力。

沃采克,一个下等士兵,上尉的修面师,和情妇玛丽有一个孩子。少得可怜的军饷无法养活女人和孩子,一贫如洗的他不得不兼任医生的“试验品”来维持生计。玛丽受到军队鼓手长的诱惑,后者发泄兽欲后还当众吹嘘,辱骂殴打沃采克。无论是历史人物还是艺术重塑,沃采克都显然既是施暴者,又是受害人。的确是他用刀子捅死了人,但“舌上有龙泉”的上尉、医生、鼓手长,才是真正的“杀人不见血”。

历史上的沃采克很快自首,并未展现悔意。毕希纳笔下的沃采克让人“哀其不幸,怒其不争”。他被彻底当做“物”:他是医生的实验对象,是上尉的剃须工具,是鼓手长欲望的牺牲品;唯一把他视为“人”的是同样可怜的玛丽,但沃采克的刀也恰恰刺向了她。他在施暴者面前唯唯诺诺,却将愤怒都发泄在了比他更弱小的玛丽身上。无权者并未团结起来对抗霸权,令人痛心的结局恰好是弱者间的彼此伤害甚至残杀。

在我看来,歌剧中的沃采克最具温情。他虽被侮辱、被损害、被利用、被背叛,但贝尔格却用独特的音乐织体赋予他一种力量。这个情绪无常的边缘人绝非完全的“废物”。他虽无法像医生和上尉那样满口理论地夸夸其谈,但依旧可以借用《圣经》话语进行自我表述。他虽扮演着小丑的角色,却比所有其他人物更清晰地看透这个马戏团般世界的本质,更痛彻地意识到存在的虚无。他的手虽然沾染了血,但他在血月的见证下走入河中洗去血渍,赎了自己的罪。

英国男中音罗宾·亚当斯饰演的沃采克是全场的亮点。虽是音乐会版,但他的表情和肢体动作都极富戏剧性,不时让我想起赫尔佐格电影中的金斯基。那几句冷酷清醒的经典台词:“美德是件好事,但我是个可怜的穷光蛋”“每个人都是深渊,向下凝望让人头晕目眩”,都被他演绎得极具冲击力。杀死玛丽时那句扭曲的赞美之辞——“你美得就像罪”,百转千回让人听得直起鸡皮疙瘩。亚当斯并不瘦弱无力,他的胸膛有时挺得比上尉和医生还要高,他因惊恐而睁大的眼睛里透着尊严。

贝尔格基本沿用了毕希纳的原文,尖利的音乐与幽暗的文字构筑起一种排山倒海的整体艺术,让人喘不过气。迪图瓦棒下的上海交响乐团在最后一幕中表现尤为出色。在唯一那段有调性的间奏曲中,绵密的弦乐与低吟的管乐先合奏出一曲高贵的挽歌,随即整个管弦乐和打击乐轰鸣,仿佛一道闪电要将音乐厅炸开一个洞!唯独最后一场中儿童合唱团的演绎有些过于明亮,显得与整部歌剧的灰暗色彩格格不入,遮蔽了贝尔格至深的“黑色幽默”——在悲剧发生后,无知的孩子们依旧在虚无中驾着木马,朝向漩涡般的未来。

如果说毕希纳戏剧中讨论的主要是“谁之罪”的问题——在一个破碎的,甚至有毒的社会中,个人之罪与结构之殇的关系;那么贝尔格的音乐则更直击灵魂地抛出“何为罪”的追问。这就像沃采克的“幻听”与“幻视”。那是一种现代心理学意义的精神分裂?是作为医学牺牲品长期只吃豌豆产生的身体后遗症?是一个没受过启蒙教育的愚人的迷信癫狂?事实上,沃采克所听所见的“异象”,反而是这个疯狂世界中唯一的真实。他的溺亡,反而是这个绝望世界中唯一的希望。

在毕希纳那里,一切还是碎片。但贝尔格用音乐串联起了这些碎片:瓦格纳式的主导动机、马勒式的恢宏终曲,甚至是巴赫式的众赞合唱,表面的无序中实则暗藏着脉络。不再纠结于是个人之罪还是结构性之殇,不再纠结于女人不忠是导火索,抑或父权制思想是根本毒瘤。溃崩的秩序,全然的不公,谁有权审判别人的罪?

90多分钟的演出没有中场休息,音乐和文字都像“打开的剃头刀一般”,划刺着每个观众的内心。散场后重又走入良宵,我想或许每个人都带着更多的疑问,无法从作品中找到具体的答案。但贝尔格确实用音乐让失语者、无权者、卑微者拥有了自己的史诗,让一个令人毛骨悚然的世界得到了表达。一个尖刀之夜,喷涌的音乐不是吞噬人的黑色火焰,而是汇合起每个个体疼痛的温度,让艺术燃烧着升入夜空,为低贱者叩响尊贵天堂的大门。

原标题:《新民艺评|姜林静:尖刀之夜的温度——《沃采克》的中国首演》

栏目编辑:华心怡 文字编辑:江妍

来源:作者:姜林静

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6