文学花边|专访托宾:我曾让AI帮我写了小说第一页

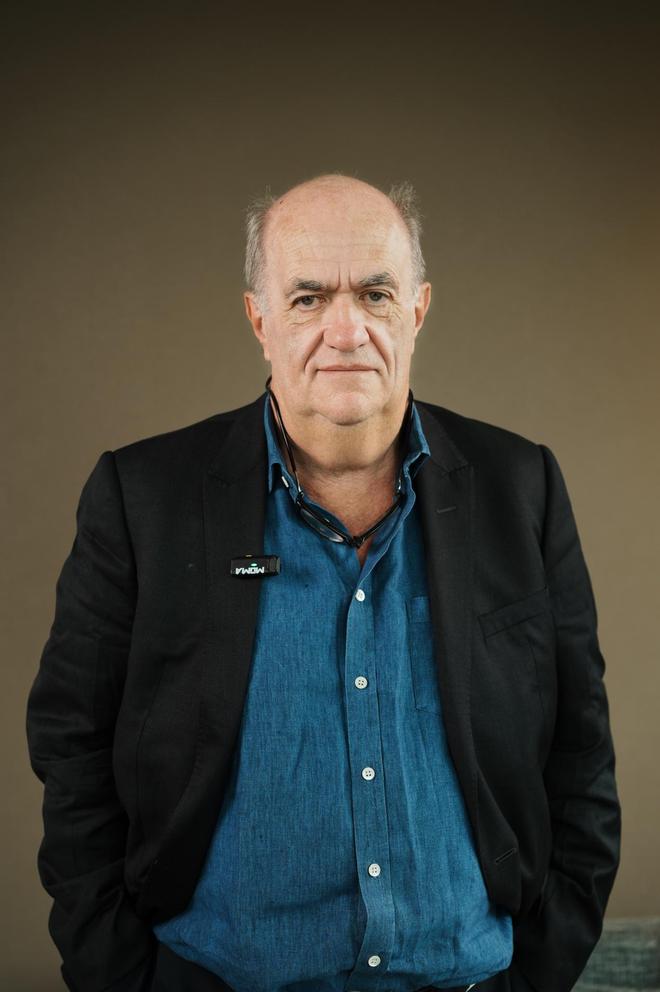

见到托宾第一眼时,他刚结束上一场采访。他热情地伸出手,露出一个和手心一样温暖的笑容:“你好!”

这是爱尔兰作家科尔姆·托宾(Colm Tóibín)第五次中国行的第二天上午,他看上去状态很好。这一趟旅行,他从上海依次前往南京、广州、成都、北京,和喜欢他的中国读者见面。

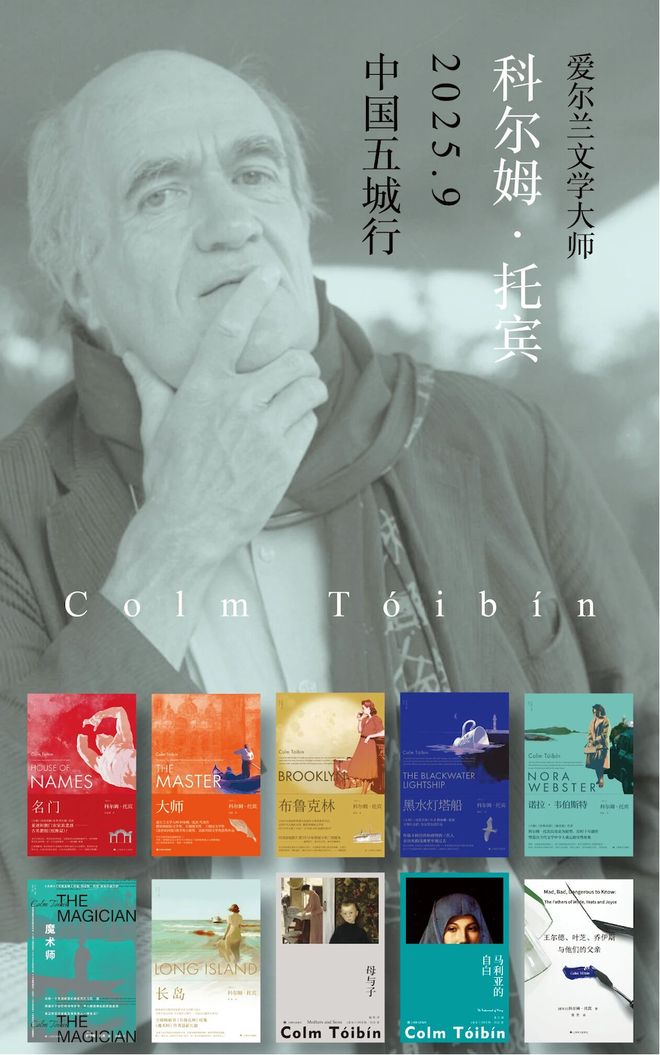

托宾作品在英文世界和中文世界的出版几乎是同步的。他的长篇小说《长岛》《布鲁克林》《魔术师》《大师》《诺拉·韦伯斯特》《名门》《黑水灯塔船》、中篇小说《马利亚的自白》、短篇小说集《母与子》和文学评论集《王尔德、叶芝、乔伊斯与他们的父亲》都已有简体中文版。

我问托宾,知道自己在中国很受欢迎吗?

“那肯定不能和披头士乐队比。”说完这话,托宾也哈哈大笑。

托宾接受澎湃新闻·文学花边专访 摄像:郑博文 马何霖 摄影:周墨函(16:14)

他是一个很好的对话者。听问题时全神贯注,接着迅速给出一个充满智慧和幽默的回答,而且绘声绘色,甚至代入情景。谈到“沉默”,他会一下压低自己的声音,谈到“家乡”,他又会情不自禁哼唱两句当地老少皆知的歌曲。(有视频为证,他唱得真心不错!)

很难想象托宾已经70岁了——大家喊他“老托宾”,但他给人的感觉一点都不老,声音洪亮又爽朗。“我可以很坦然地说我已经70岁了,但听别人说有点沉重。”托宾又幽默了,“我甚至想你说的是17岁。”

他依然在工作,打网球,每一天的生活都很充实。

他也学习了解AI,还试过用AI写出小说的第一页。

他一直在感受和想象这个世界,并坚信小说本身的力量。

科尔姆·托宾(Colm Tóibín) 摄影:周墨函

【对话】

我一直在读鲁迅

罗昕:你之前来过中国四次,上一次是在2015年。10年之后再次来到中国,有什么新的感受?

托宾:我认为中国日新月异的变化在世界范围都享有盛名,其中一个改变是更多人开始阅读小说了,相比10年前,阅读小说的人更多了。对一个小说家来说,这是非常好的事情,因为你拥有了读者世界。

我来自爱尔兰。从某种意义上说,尽管中国是强大而繁荣的国家,爱尔兰只是一个小国,但它们其实有不少相似之处。比如在过去五十多年里,中国人频繁地从乡村迁入城市,或者从一个城市迁往另一个城市。这种经历在爱尔兰同样十分普遍,不仅是城市化,人们还大量地移居英国、澳大利亚或美国,后来又回到家乡。当然,现在中国的读者比十年前更多,真好!

罗昕:你知道你在中国很受欢迎吗?

托宾:那肯定不能和披头士比。小说永远只是文化中的一小部分,相比音乐或电影,它的受众要小得多。你一直清楚自己身处的“中心”只是一个很小的文化中心,但它是一个极其深厚、层次丰富的地方,需要读者投入大量注意力。比如流行歌曲你可以当作背景音乐去听,而小说你必须全身心投入去读。

罗昕:你对中国作家和他们的作品了解多少?

托宾:我记得我第一次来中国时,确实什么都不了解。后来我开始读阎连科,我非常喜欢他早期的一篇小说,英文名叫Marrow(中文原名《耙耧天歌》),这是我最喜欢的作品之一,它读起来像一个民间故事。我也很喜欢中国本身丰富的民间故事和传说。此外,我一直在读鲁迅,他二三十年代的作品收录在企鹅出的一本精美的书里,我读得很多。

托宾中译本由群岛图书和上海译文出版社共同出版

曾是一个糟糕的诗人,还当过记者

罗昕:和我们谈谈你的家乡和家庭?

托宾:我的家乡恩尼斯科西是爱尔兰东南部的一个小镇,大约有六千人。它很有名,因为1798年反抗英国的最后一场战役就在小镇的醋山发生。镇子的名字和周边的地名常常出现在当时的民谣里。比如那首我们那人人都会唱的歌:“在醋山俯瞰温柔的斯拉尼河,我们的英雄们背靠背地坚守……”但在我成长的年代,它只是一个安静的小镇。我的父亲是一名教师,我有两个姐妹也是教师。

罗昕:你从小家里一定有很多书。

托宾:是的。

罗昕:有一种说法是一个作家的写作和他的青少年时光密不可分,你同意吗?

托宾:是的。我认为学校里有一些人非常擅长数学,但我从来不是。也有人有很好的乐感,我也从没有过。当你15岁左右时,你会意识到自己擅长什么。

罗昕:你擅长什么?

托宾:写作。

罗昕:我听说你最早是一个诗人?

托宾:一个糟糕的诗人。我发誓。

罗昕:那你什么时候开始意识到自己想成为一名小说家?

托宾:蛮久以后。我想我曾经是一个糟糕的诗人,后来当过记者。写小说并不是我一开始的目标,而是突然有了一个念头。这个念头是想把某个故事写出来,而不是为了当小说家。我只是有了一个想法,然后我就动笔了,那就是我的第一本小说。

罗昕:我很好奇什么可以让你开始一个新的故事?

托宾:写作这件事不是能事先计划好的,而是在某个晚上,你没有去看电视,没有去读书,没有和朋友聊天,而是独自进了一间房间,突然有了一种冲动。就像你是个词曲作者,你会想要唱歌,想要写下第一句歌词一样。它不是一个计划,不是一种决定,也不是一条事先安排好的日程,而是一种你内心真正想要去做的事情。

罗昕:所以小说的开头非常重要。

托宾:是的。

罗昕:你是如何理解小说的?在你看来,是什么让它们如此迷人?

托宾:我想那在于你进入了一个完整的世界。在阅读过程中,你会和小说人物相处,也许需要两三天,甚至两三周,才能逐渐在各种不同的情境和情绪中认识他们。

这是一种方式,我想从理论上讲,这是一种能够想象他人的方式,也是我们政治的基础。所谓政治的理念就是我们能够去想象别人,并希望为他人创造一个更好的社会。我已经七十岁了,如果我关心儿童保育,那并不是为了我自己,而是为了年轻的父母们。

而这种“为他人着想”的想象力,我明知自己不会从中受益,却希望别人能受益。能够想象他人是我们在这个世界上立足的根本,小说恰恰能做到这一点,而且我认为它是实现这种想象最直接的一种方式。

《布鲁克林》因影视改编更为人们熟知

让读者知道一切,但书中的人物却并不知情

罗昕:去年新作《长岛》出版了。你说过写续集是自己最不想去做的事情,但《长岛》在某种意义上可以说是《布鲁克林》的续篇。它是怎么出现的呢?

托宾:我讨厌续集,就像电影《角斗士》那样,拍了一部之后他们还要拍第二部、第三部,那完全是商业行为,只是为了赚钱、迎合大众。

我从来没有计划过写续集。但当新冠疫情开始时,我有了想法,不如试试看。疫情是一个特殊的时期,你不能外出、不能聚会、不能旅行,于是有很多时间去尝试平时不会做的事情。于是我就开始动笔写作。

罗昕:我觉得《长岛》有一种魔力。作为读者,我们或许可以猜到故事的大致走向:破碎的婚姻、三角恋……但我们依然很想读下去。你是怎么做到的?

托宾:我的想法是,让读者知道一切,但书中的人物却并不知情。读者在阅读时会想:“天哪,她为什么还不知道?要是她知道就好了”。这种效果会让读者不停地翻页,想知道接下来会发生什么。这就是小说吸引人的方式。

罗昕:在《长岛》中,艾丽丝已经结婚,有了两个孩子,住进一幢大房子里。但她的生活似乎依然充满了问题,甚至问题比过去更多。对我们来说,要拥有家庭幸福是不是就是很难?

托宾:这确实是一个重大的主题不是吗?当你坠入爱河的时候,你其实是在做出一个承诺,要共同度过二十年、三十年、四十年、五十年……每个人都会经历起起落落。是啊,这本身就是一个极具戏剧性的主题。

罗昕:是的,很多事都会改变。你会发现人和人之间的关系是如此紧张,母女之间、爱人之间,这是为什么?

托宾:我不知道。我觉得对一部小说来说,如果人人都很快乐,一切都太顺利,那就不会需要写一部小说了。

罗昕:所有的小说角色都有自己的情感生活,但他们并不分享。

托宾:沉默的想法真的很重要,不是吗?这是你学到的第一件事。我认为这很重要,如果你是一个孩子,你的父母告诉你,不要告诉你的祖母,不要告诉她。我认为这对孩子来说是一个重要的时刻,她说她走进了房子。我们不会告诉她我在沉默的时候做了什么,然后它来了,这是非常戏剧性的。我知道一些你不知道的事,我也不会告诉你读者知道你什么。

《长岛》书封

人工智能曾为我想象出一盏蓝灯

罗昕:人工智能是今年很火的话题,人工智能写作也正风靡全球。作为一个小说家、学者,作为一个人,你会为此感到压力吗?

托宾:首先,它真的出乎意料地好,你可以询问一些非常复杂的问题,它都能做出回答。它的英语语法很好,它的语法知识很丰富,词汇也很丰富。

如果你频繁使用它慢慢你会意识到,它的表达语气会有一种相似性,某种单一的语气语调。比如说如果你让它讨论某位艺术家受到哪些艺术家的影响,它会给出一些众所周知的名字,它从不会给出奇特或有趣的答案,也不会说“其实她根本没有受到那些人的影响”。换句话说,它并不是在思考,而只是在模仿思考的语言。

但它的表现仍然非常好。有一次我让它帮我写一部小说的第一页,以我的口吻来写,结果非常不错,我自己很满意。里面写到一盏蓝色的灯,而我在作品里从未写过蓝色的灯,它加入了一个我作品里没有的元素,但我完全可以轻而易举地在小说里放进一盏蓝灯,换言之它为我想象出了一盏蓝灯。它在某些复杂层面上并不算好,但在一些简单层面上却非常不错。

对学生来说,这技术简直是太棒了。因为他们不必再亲自写论文了。你只要用chatGPT就可以了。你可以直接提问。所以我们必须重新思考学生的学习方式,可能要重新回到口试,或者用笔试来代替论文。因为很明显学生在周日晚上会面临选择,要么去参加派对,要么写论文,而chatGPT可以帮他们解决这个问题:他们去参加派对,然后只需按一个按钮,他们的论文生成了。

罗昕:很多中国学生都想学习写作,您会给他们什么建议呢?

托宾:写小说时,如果你感觉不到某种情感你就写不出来,所以你必须先去感受写作的出发点,往往就是某种强烈的情感,而这些情感可能是失落感,也可能是一些更简单的情绪。

比如我上学的时候,从一所学校转到另一所学校,这种地点的转变本就会带来情绪,你完全可以写出来。但如果是你毫无感受的东西,那几乎很难去写。但想象一下,如果你把它写下来,以真实的方式呈现出来,一种让读者觉得真实的方式呈现出来,那么读者就会感觉那真的发生过。

对话托宾 摄影:周墨函

罗昕:对于这次中国行,你有哪些期待?

托宾:最期待的就是能够与更多读者见面。

罗昕:你说过一本书出版后就属于读者?

托宾:我觉得这几乎可以追溯到我们文化的开端。当猎人们走出洞穴时,总会留下一个男人或女人在洞里,他们就在墙壁上画下猎人的形象,等猎人们回来时,他们就能在壁画上看到自己的形象。

所以作为作家,你所做的就是写一本让别人阅读的书。一旦一本书完成并出版,它就不再属于你,真的不再是你的了。它是为读者准备的,要由他们去打开,去想象书中的人物。

阅读本身包含了巨大的想象力,比如我不会描写每一个瞬间,也不会把房间里的每一个细节都写出来。电影会告诉你整个房间,人物的脸庞、发型、发色,而小说却需要读者每时每刻为了补全画面而不断想象。如果你只写一句“她走进了房间”,你只需要告诉读者这么多。在电影里要拍这样一个场景可能需要连续两天拍摄,你必须要屋里屋外都要摆好摄像机,还要化妆,有人写台词,有人布置灯光。而在小说里,你只需要写一句:“她走进了房间。”接下来就靠读者去通过想象看到这一切。

而我的工作就是通过我自己的想象,在写作中给读者足够的线索或提示,让读者能够自己去想象。一旦我写出这本书,这本书就属于读者了。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6