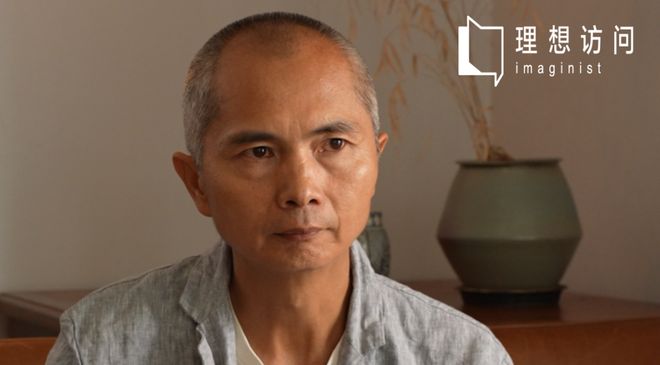

韦羲

上周,理想的编辑部和韦羲在理想国书房进行了一场关于山水画的采访。采访开始前,韦羲用诚恳中透着严肃的语气问我,《照夜白》你看懂了吗?像是为了确认我的准备工作是否充分,又像是为了寻觅一个潜在的知音。

这就是韦羲的特点,一位严肃、认真的画家、艺术史学者。韦羲对山水画的钻研极深。他的艺术史论集《照夜白》和《小山重叠》是关于山水画的非常系统、精深的研究性著作,提出了许多开创性的观点。用他“不客气”的话说,是“以一己之力重建美术史”的尝试。

不过,我们这次的采访主题并不涉及山水画领域那些艰深的学术问题,而是围绕着一个简单的问题展开——如何欣赏山水画?

看似由千篇一律的山、石、树、草屋构成的山水画,其实有着多样的风格变化和审美层次,是一个可供人不断开采的富矿。但在我们本就不多的美学教育中,西方绘画占据了大部分视线,我们对中国绘画的认识较少,感兴趣者也不容易掌握入门的要领。

在韦羲看来,看似高深的山水画欣赏起来也很简单,不外乎“耐看”而已。多看好画,自然就能进入古人营造的这个飘渺深远的世界,获得无穷的审美享受。

透视法是山水画的世界观

理想的编辑部:今天我们的主题是“怎么看懂山水画?”。但我想首先请您谈谈和山水画结缘的过程。您是学油画出身,但出版的专著《照夜白》和《小山重叠》却都围绕山水画展开,这个转变是如何发生的?

韦羲:其实我是先学国画后学油画,小时候就接触山水画。我在一个山城里长大,县城东边是石山,像桂林山水;西边是丘陵,有点像江南;南边的山像南宋马远的画。爸爸看我喜欢画画,给我买了一本《芥子园画谱》,里面的山水画正好能让我看到自己所生活的那片山水的影子。从那时起,我就喜欢上山水画了。后来学西画,从初学的排线、形体、透视、色彩,到后来学习西方美术史,都会让我不断想起山水画乃至中国绘画,下意识地比较中西,思考其异同。

理想的编辑部:对于缺乏相关知识的入门者而言,想要看明白一幅山水画是挺难的一件事。当我们面对一幅山水画时,有没有什么欣赏的范式可以参考?

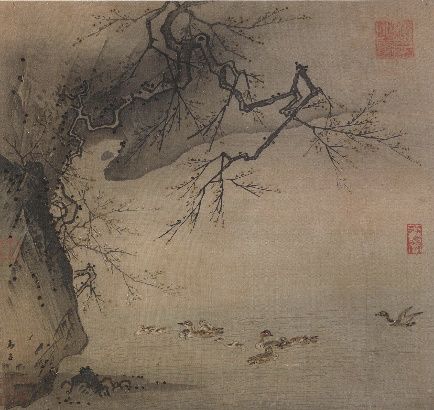

韦羲:当然存在一些基本的范式,这些范式或者以时代称呼,或者以代表性画家称呼,例如六朝画风、隋唐范式、宋人画风、元人画风。再具体地说就是,例如李成和郭熙的范式、董源的范式、范宽的范式,南宋李唐的范式、马远的范式,元代黄公望的范式、倪瓒的范式,清代石涛的范式。再比如,我在《照夜白》里谈到的山水画的构图法则,如“高远”“深远”“平远”,这些是古人看待世界的方式,也是他们将世界归纳并安置在一个画面上的方法。要读懂山水画,首先要熟悉这些范式。这些范式之于山水画,之于我们去读懂山水画,约相当于古典主义、巴洛克、浪漫主义、印象主义、表现主义之于西方绘画。

《梅石溪凫图》,马远

理想的编辑部:很多人面对中国山水画和西方风景画,第一反应常常是问:两者有什么不一样?您是学油画出身,想必对这个问题有更深刻的体会,可以谈谈吗?

韦羲:作为画家,我更愿意从技术层面来谈论这个问题。就此而言,最大的差别是材料、绘画语言以及观看方法。我们是柔软的毛笔和柔软的纸,油画是排笔。中国画是水性,水墨融入纸中,似乎“没有”;西画是油性,物质感强。观看与构图以及透视法的运用有关,也可以说是一种世界观。从文艺复兴到印象派,包括俄罗斯的巡回画派,西方绘画主要采用焦点透视法,画面如同一个取景框,视点固定,通过这个框看到的范围是有限的:世界从眼前开始向远处逐渐变小,最终消失在一个点上,例如霍贝玛的《林荫道》。

《林荫道》,霍贝玛

焦点透视法是文艺复兴早期意大利的建筑师、画家兼工程师布鲁内莱斯基发明的,他必须是这样一个人,才可能结合建筑布局、绘画、几何学和光学来发明这样的方法。而中国古代不可能产生焦点透视法。

理想的编辑部:为什么不能?

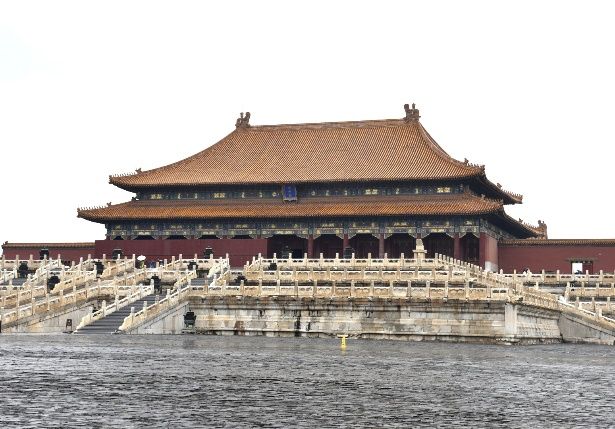

韦羲:早在晋宋时期,甚至可能在先秦,我们已经观察到透视现象,可是我们不会发明焦点透视法,因为我们的建筑形态、城市结构,我们的建筑与几何学、数学之间的关系和西方完全不同,我们的光学也未曾达到那个程度。西方基于几何和数学的建筑容易让人感受到消失点,而中国的建筑讲究高低错落,即便是对称的故宫,也不容易观测到明确的消失点。

故宫太和殿

不过,从绘画角度看,我们不依靠焦点透视法,也能很好地描绘眼中的世界。因为中国人对“真实”的感受和西方人不一样,中国绘画是综合了知性、知觉、感觉和视觉的统一体。现代摄影师用相机或摄影机完全拍不出古代山水画中的意境与视觉结构。取景框是片段的,焦点透视法无法表现全景山水画中那种既宏大、遥远又贴近的空间结构。即便使用拼贴等现代手法,仍然难以传达那种宏伟山峦既仿佛近在眼前,又保持着距离感的整全的空间体验。

理想的编辑部:但是我们人眼看到的世界和焦点透视法类似,也是由近到远逐渐消失,这种直观的体验被山水画的“游观”代替,这是为什么?

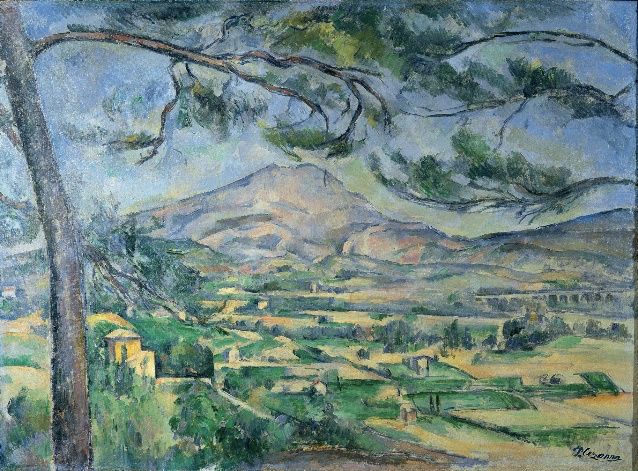

韦羲:焦点透视法其实是一种假定,可是在现实生活中,人很少站在同一个地方凝视一个特定方向,真正的观看是在不断位移和调节视角中完成的,山水画试图记录的正是这样真实的观看过程。其实焦点透视法被发明以前,西方人也是这样看世界的。他们从16世纪到19世纪才是焦点透视法的世界,西方现代艺术的开始就从19世纪后期塞尚恢复人类真实的观看开始的。17世纪西方风景画独立的时候,整个西方绘画已经形成一个取景框的世界,这样,风景画一开始就失去了时间性。

《圣维克多山》,塞尚

游观式绘画,或者说时间性绘画,与绘画的叙事性有关,比如《洛神赋图》去掉人物,就是一幅山水长卷。其实无论中外,都有过发达的电影般的叙事性连环绘画,也都发展出长卷这类形式,只是焦点透视法普及后,西方绘画才离开游观,长卷这一形式随之衰落。

长卷的消失可能还跟材料有关,西方油画的画布厚,又要固定在木框上,不宜过长。中国画是柔软的纸和绢,不受这个限制,可以无限长,还可以卷起来放。

叙事基因是一方面,另一方面古代中国是一个重叠的世界,中国人基于自己的时空观偏好呈现宏大的宇宙视野,诸如天象图、日月图、天地山川图等。为了描绘这些景观,同时表达一种延绵的时间感,山水画逐渐形成“游观”的视觉逻辑。

此外,中国早期绘画具有装饰性特征,它不是按照远近关系来布局,而是根据一个物体的“形”应该处在画面中的哪个位置来安排,似乎可以这样无穷尽地安排下去,这在后来逐渐成为一种习惯。总之,这些因素使得我们倾向于表现一个重叠的世界,一个生成的世界。

但这不是说山水画中不存在透视,因为山水画有精确的近大远小的透视变化,还有浓淡冷暖的空气透视。山水画的“平远”就是由近及远的关系,全景山水画的“高远”和“平远”之间的关系也是一种从近到远的空间表达。中国画讲“近大远小”,不讲消失点,而且不止于一个终点。

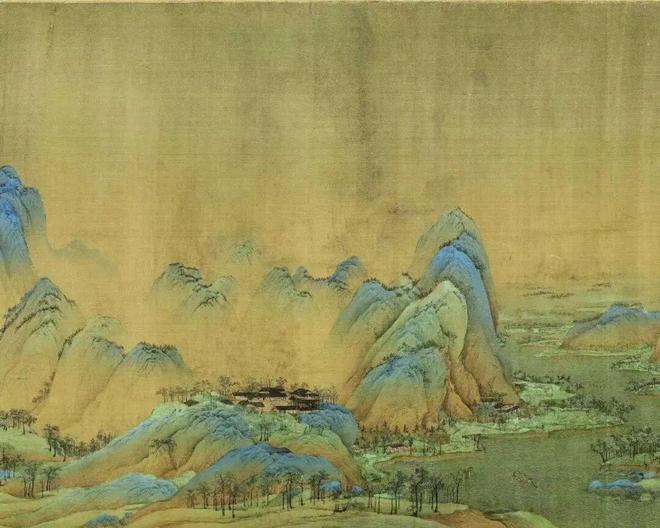

《千里江山图》(局部),王希孟

理想的编辑部:在《照夜白》中,您提到“游观”的本质是将时间性融入画中,可以更详细地阐释一下吗?

韦羲:《照夜白》第二辑“时间中的风景”几乎所有文章都跟时间性有关。可能我需要用另一种方式再讲讲,在明年的新书里有很长的文章专讲这个问题。这是很复杂的问题,可以上升到中西文化之别的课题。焦点透视法的世界是人在空间里,山水画的世界是人活在时间里。“游观”的时间性是视觉经验、感受和知识综合作用的结果,并不是对视觉所见简单的还原。例如一条路,在焦点透视中会从近处一直纵深到远方直至消失;而山水画不是这样,路会转折、拐弯、盘旋,不断横向延伸。即便是纵向的路径,也会尽量用山、树或石头挡住消失点。

不过,也不是所有的山水画都涉及时间性,如果画家今天走了二十几里山路,想把一路所见画下来,大概会选择长卷的形式,用一个结构框架把路上的景观囊括进去,这就需要采用“游观”的方式为画面注入时间性。但如果只想画一个印象深刻的段落或者一个凝视中的景观,那就算不上时间性,也就谈不上“游观”。

足够耐看,就是好的山水画

理想的编辑部:我们该如何评判一幅山水画艺术成就的高低?

韦羲:看它的笔墨,也看风格的更新。

理想的编辑部:笔墨该怎么理解?

韦羲:就是笔法和墨法。这个问题容易谈得玄妙,但我想强调一个形而下的层面,就是技术和材料,这是决定性的因素。

古人讲“技近乎道”,形而下的东西会自然发散到形而上的层面。山水画使用毛笔,这决定了我们呈现点、线、面的方式和态度。态度是什么?就是对于一个物来说,是逼真更重要,还是点线面构成的美感更重要?

使用毛笔的中国画家倾向于表现线条和肌理。西方绘画则相反,他们用的笔硬,颜料厚重,所以更注重形体本身。结果体现出来,就是山水画倾向于笔法运动和肌理,也就是皴法,而风景画倾向于图像,或者说视觉真实感。

说到笔法和皴法,这又关联到山水和风景之辩,这个问题最流行的是文化之辩论,都不重视技术和绘画形态。要我说,山水画和风景画之不同,关键不在于色彩,不在于写实或写意,甚至也不在于主题或者文化层面的天人合一还是二元对立,而是“皴”。因为皴等于是具有秩序性、同一性和自我衍生性的笔法系统,借此,山水画得以以其自身进入语言之境。而按维特根斯坦的说法,语言即世界。

理想的编辑部:笔墨好坏的标准是什么?

韦羲:就是两个字:耐看。经得起反复观看,每次看都能吸引你。绘画最大的神秘不是故事,而是耐看,这很难解释。唯一的办法就是多看好画、多看经典,让自己习惯好的笔墨,自然就看不下去不好的了。

《富春山居图》(局部),黄公望

理想的编辑部:山水画追求的境界是什么?

韦羲:就是南朝宗炳《画山水序》所提出的“澄怀味象”和“含道映物”。山水画表达的是人和他所处环境的关系,是人与世界相处的方式。值得重视的是,山水画一开始就这样形而上,可以说起于玄学,然后融入诗歌。我们的文学传统形成了一种人与自然相互投射的旨趣,对这种旨趣的追求使山水画倾向于描绘人与世界发生美好关系的那个时刻,或者天人合一的瞬间。但是这一切都建立在“画得好”的基础上。画得好,什么都好办;画不好,有再多要表达的内容和意思,都没有意义。

理想的编辑部:“画得好”指的是什么?例如一块巨石,说它画得好,指的是反映了巨石的内在本质,还是精确描绘了它的外在特征?

韦羲:在这里,巨石是一个载体,表现的是画家的人格教养、审美品味和他对世界的感受。你可以画得很像它,也可以不怎么像它,都可以是块好石头或坏石头。最后还是在于笔墨。巨石的内在本质、画家这个人、绘画的生命力、可能性和魅力,都和笔墨有关。至于造型技术、构图技巧反而是最容易的,这些能力一旦学会就不会消失,但绘画的活力是会消退的。

《木石图》,苏轼

理想的编辑部:“活力的消退”怎么理解?

韦羲:活力就是“气韵生动”,或者本雅明所说的“灵晕”。简单说,活力消退,就是笔墨僵化了,没有精神,没有生命力。一旦缺少这些,就谈不上格调和魅力了。

理想的编辑部:您曾提到,中国画是早熟的,这让我想到学者对中国古代政治制度的看法,也认为其早熟,很快达到稳定成熟的状态,之后几千年只是修修补补。这和您说的早熟是不是同一个意思?

韦羲:不太一样。你说的早熟类似于金观涛所说的“超稳定结构”。但山水画内部其实有巨大的变化,经历了好几个阶段。我们现在容易陷入一种单一的艺术史思维,认为山水画的高峰在宋朝,好像之前就是为了发展到宋朝,之后不断衰落。如果从写实、从平面到三维的视角看,北宋确实达到一个高峰。都说清初之后绘画衰落,其实清朝绘画技术没有消失,也没有衰落。而且,晚明肖像画、清代人物画和花鸟画的写实甚至超过宋朝。问题出在哪?是它失去了魅力,作为一种绘画风格,它丧失了魅力,“灵光消逝”。

如果从风格史的视角看,中国山水画无疑经历了多次成熟,有很多个高峰。顾恺之时代是线描的高峰,唐代李思训又是线描设色山水的一个高峰,五代北宋是水墨山水的高峰,也是写实风格的高峰。而从极简主义角度看,南宋的残山剩水同样是一个高峰,元代在文人画上再创高峰,到了明代,徐渭是表现主义高峰、唐寅是浪漫主义的高峰。清初,“四僧”又是一个高峰。再换一个角度,历来被看不起的明代宫廷山水画风可以看作是职业画家的新古典主义,而清初“四王”则是文人画的新古典主义。

《江帆楼阁图》,(传)李思训

山水画的更新,需要天才的出现

理想的编辑部:某个画家、某个时期的艺术风格为何会呈现特定的面貌?能否用一个具体例子来解释?

韦羲:就拿唐寅来举例,一个明朝人却在用宋朝的风格作画,在当时,这是一种已经或正在过时的风格。不过作为历史的当局者,他本人未必意识到这一点。

我们都知道他年少成名,在南京的考试中得了第一名,之后来北京也想争第一,如果没有发生科举泄题案,他很可能真的就是第一。很多学者考证后都认为他是被冤枉的。但这件事对他的人生产生了极大的影响。他还年轻,自然不甘心,还想找机会翻身,曾投奔南昌的宁王,后来宁王想谋反,拉他入伙,他靠装疯才侥幸逃脱。他后来信佛,曾经是那么才华横溢、任性的一个人,如今却努力让自己变得超脱,这里面有多少是出于无奈?这些内心的矛盾与拧巴都通过笔墨流露出来。其实笔墨就是一个人的心相,它会不自觉地展现画家的内心世界,包括他自己都未必意识到的矛盾冲突,都会在构图与用笔中呈现出来。

《梦仙草堂图》,唐寅

理想的编辑部:这引出一个话题,山水画中是否存在政治或社会寓意?这是一种很流行的说法。

韦羲:政治隐喻最流行的例子是北宋郭熙,或者王希孟《千里江山图》。郭熙曾谈到画中山的主次、大小关系,将其类比为君臣之间的上下等级秩序,等同于一种天下秩序的象征。但这已经是北宋后期的事情了。而从图式上来看,这样的构图早在五代,甚至在李思训的唐代就已经出现,这里存在一个时间先后的问题。

而且,即便郭熙提出这样的观点之后,也不是所有画作都按照这种方式去画,甚至宫廷画家也未必都遵循这种思维或方针去创作。郭熙是宋神宗时期的宫廷画家,但宋神宗看画也不至于那么浅薄,不会每一幅宫廷山水画都看成是朝廷秩序、天下太平的象征。对他而言,山水画本身的美,以及其中蕴含的玄学境界更为重要。宋朝的皇帝读书写字画画,修养很高,不至于那样理解绘画。

所以,政治象征和隐喻在山水画中是存在的,但不是普遍行为。在山水画的整个历史中,它是后来才出现的,并且处于比较次要的位置,只在特定时间特定作品上发生,并不是山水画作为一个画种的普遍属性,它的普遍性甚至还不如山水画中的草堂、亭子、寺庙、道观或村落那样自然、常见。

《早春图》,郭熙

理想的编辑部:我在一些展览里见到新近的山水画里出现轮船、飞机、电线塔等现代元素,但总感觉非常违和,好像山水画就应该是山、石、布衣、茅屋组成的古老世界。是我没有见到好的作品吗?还是现代元素本就与山水画的气质不符?

韦羲:其实就是我们还不会画轮船、飞机、电线塔,或者说这就是山水与风景的不同之处。当然,这样说比较粗略,但能说明几个问题。文艺复兴大致是西方近代史的开端,而风景画作为独立画种出现时,西方也正步入工业文明。它们是同步发展、共同成长的。比如从浪漫主义风格来看,英国透纳的作品中就出现了蒸汽火车等新事物,他也在描绘这些新内容,画面并不显得突兀。

《雨、蒸汽和速度》,透纳

山水画诞生的时代及其整个演变过程都发生在前现代时期,已经完成了所有原型意义上的风格探索,它不属于现代社会,所以将现代元素加入其中容易产生违和感。同时,这也说明山水画有待更新。

你在展览里见到新山水画里出现轮船、飞机、电线塔等现代元素,感到违和、气质不对,是对的。但我们要思考的不仅是对不对的问题,也应该想到山水画、中国画的语言更新。很多人认为山水画应该是形而上的、诗意的,属于前现代社会的艺术形式,保持原样就很好。但我希望看到它的更新。当然,我也理解很多山水画家不喜欢“更新”这个词,因为更新并不必然意味着更好。不过,问题也许不在于更新本身,而是我们还没有找到恰当的更新方式。

我认为,山水画语言的更新尚未完成。也许山水画等待出现一位天才,能够将这件事做得非常漂亮、彻底。也许我们需要宽容,不要总是去跟古代比。在我们的时代,当务之急也许不是笔墨的高度,这是艺术家个人的才分和修为,呼吁不来的,而是山水画语言如何转换、对接,在这个过程中它可以是低难度的,但应该有格调有品性,或者有趣。

采写:寇大庸

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6