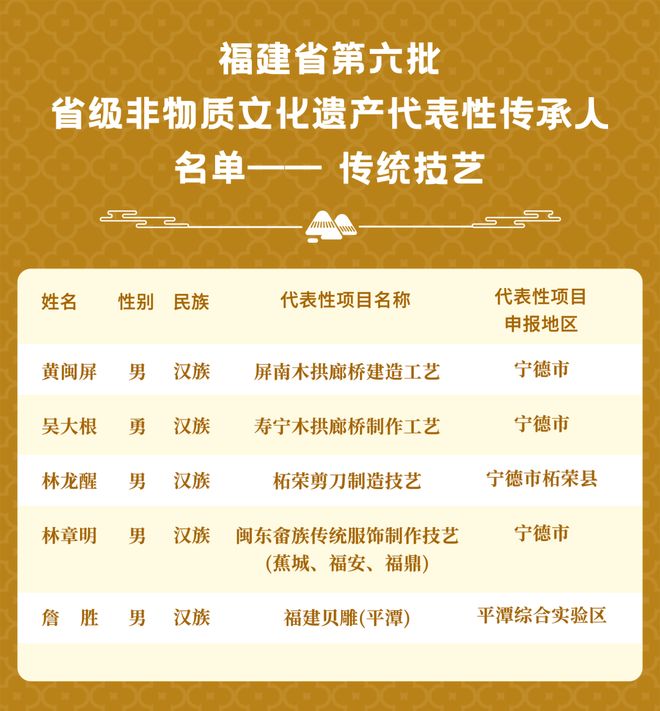

匠心守艺 | 福建省第六批省级非物质文化遗产代表性传承人名单公布(19)

近日

福建省第六批省级非物质文化遗产

代表性传承人名单公布

其代表性项目囊括

民间文学、传统音乐、传统舞蹈、

传统戏剧、曲艺、传统美术等

共计184人入选

上一期

我们一起感受了部分传统技艺的魅力

今天,让我们一起继续走进

“传统技艺”专题

感受福建文化的魅力

感受传承人的精神

图源:福建非物质文化遗产

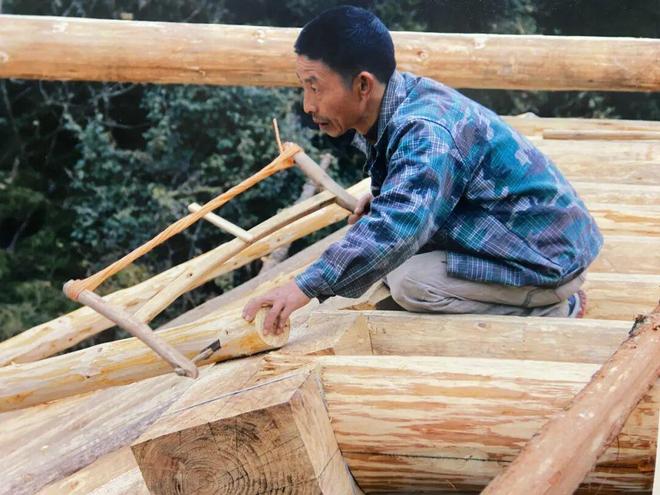

从业28年,师从父亲黄春财。深耕闽东北传统大木作技艺,精通“编木”“榫卯”核心技术。独立主墨建造12座木拱廊桥,包括国保单位万安桥、百祥桥、登云桥等。其作品严格遵循营造法式,注重力学结构与模数计算。曾赴北京、中国台湾等地参展,制作三十余件桥模被中央美院等机构收藏。创办传习所,组建专业施工队。现任屏南木拱廊桥司法保护专家,入选宁德市“能工巧匠”人才库。

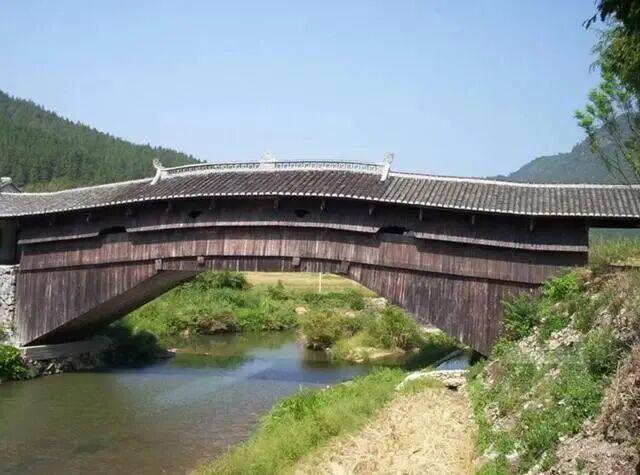

屏南木拱廊桥,因形似彩虹,又称虹桥和虹梁式木构廊屋桥,又因桥上建有桥屋,俗称“厝桥”。这种如桥似屋的独特建筑,形似宋代张择端创作的《清明上河图》中的汴水虹桥,但与虹桥相比,桥拱技术已从虹桥的捆绑结构发展为榫卯结构,造桥工艺有了明显的提高,而且还增加了精美的桥屋。2008年6月7日,“木拱桥传统营造技艺”入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

屏南木拱廊桥建造工艺是中国彩虹桥建造工艺的杰出代表,这一技艺传承延续已有1000多年历史,并在历史传承过程中不断创新和发展,形成独特的闽东传统工艺特色,承载着闽东独特的建筑工艺文化特质,有着极其宝贵的传统工艺价值。

从业48年,师从郑多金。系统掌握“编木拱桥”核心技术,兼具设计、施工、成本控制的综合能力。作为主墨匠师,主持建造13座廊桥(含10座木拱廊桥),其技艺被央视《传承》纪录片收录。积极推动技艺研究,为高校建筑系提供实践教学,在闽浙多地开展廊桥文化推广,入选宁德市“能工巧匠”人才库。

木拱廊桥,也称虹桥,桥上盖顶为廊,是中国传统木构桥中技术含量最高的一类结构形式。木拱廊桥使用短的构造材料,却形成了大的跨度,被认为是中国在世界桥梁史上的独特创造,其所积淀的山地人居文化遗产极具价值。中国现存木拱廊桥约110座,多集中在闽浙边界山区,具有鲜明的地方特色。2008年,寿宁县木拱桥传统营造技艺入选国家级非物质文化遗产名录。

图源:《福建非物质文化遗产名录》

寿宁现存保护完整的木拱廊桥有19座,其中6座是国家级文物保护单位。寿宁木拱廊桥制作工艺改汴水虹桥的绑扎结构为榫卯结构,使用较短的材料构成大跨径的结构物,最长跨径可达40米。此外,构件按设计尺寸预制,用时现场装配,起拱高、受力好,外观呈曲线。

图源:袁镔

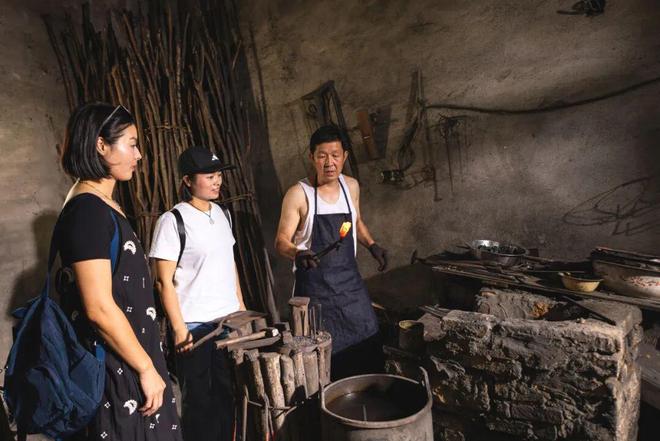

从业40年,师从祖父林銮久、父亲林承均。完整掌握15道古法工序,坚持“生铁加钢”古法,其作品以“嵌钢均匀、刃口锋利”著称。1994年创办家庭作坊,2002年成立柘荣县新峰剪具厂,培养徒弟百余人,其中曾柳树等4人自主创办企业,形成产业集群,间接带动五千余人就业。建立剪刀博物馆,修复传统作坊,参与拍摄《柘荣剪刀》非遗纪录片。积极通过国际展会等推广柘荣剪刀技艺,2022年入选宁德市“能工巧匠”人才库。

图源:袁镔

被福温古道贯穿全境的柘荣,自古商贸繁华、商贾云集,催生出一批手工作坊为当地百姓和过往商人提供便利。从一开始的零星几家,发展成后来的几十、上百家,手工作坊串点成线,成为一方产业。剪刀产业便是其中的“佼佼者”。

图源:柘荣县城联社

柘荣剪刀制造技艺是柘荣人民世代相传的传统锻造技艺,起源于明,发展于清,繁盛于民国至今。早在雍正年间,柘荣就有能工巧匠用生铁加钢刃锻打剪刀,特别是在下钢、淬火、水磨三道传统技艺方面独具匠心,形成了独特的柘荣剪刀制造技艺。清同治年间,“袁合兴”“林财兴”“林木兴”等字号的剪刀已颇享盛名。1984年,在全国剪刀质量评比会上,柘荣剪刀将四十层龙头布一剪到底,刀口坚度、锐利度等10项技术指标均获满分。

图源:福建非物质文化遗产

从业30年,师从钟李发。完整掌握飞鸾式、福安式等四大流派服饰技艺。其作品在澳门博物馆等单位展出,6件作品被国家级博物馆收藏。创新设计“畲娃”“畲公主”IP形象,获二十余项专利版权,17次荣获全国工艺美术大赛奖项。建立省级技能大师工作室,开展传习活动两百余场。兼任高校校外导师,发表4篇学术论文。推动畲服走进北京大学等十余所高校,参与拍摄央视纪录片。获“宁德工匠”“宁德市特支人才”等荣誉称号。

作为一项源远流长的文化瑰宝,畲族服饰吸引着越来越多的目光,这一独具特色的非物质文化遗产,凝聚了畲族人民的历史记忆与艺术智慧,如今正焕发着新的生机。

图源:大梦蕉城

闽东畲族传统服饰历史悠久,主要特点体现在各地域形制不同、图案设计和工艺技法上。以女性服饰为例,传统的畲族女性服饰主要由上衣、裙子和围兜组成,上衣多以蓝、黑两种深色为底,辅以鲜艳的红色、黄色和绿色点缀,象征着生命的繁荣与自然的和谐。

图源:福建非物质文化遗产

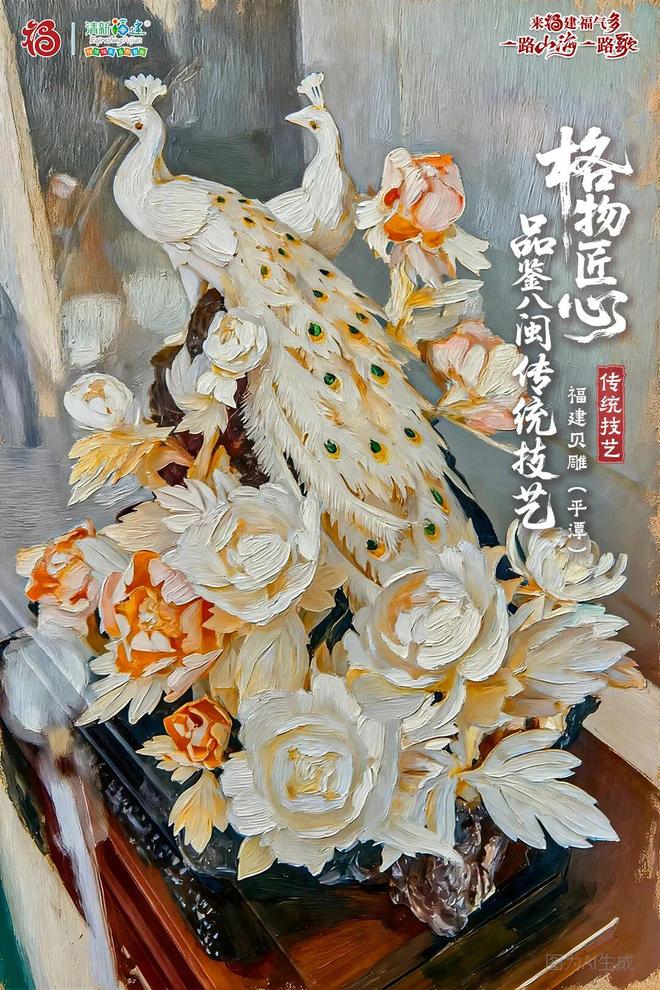

从业35年,师从许学明。其作品《亭亭玉立》获海峡文博会金奖,《岛礁正春风》获福建省“争艳杯”金奖,6件作品被各级博物馆收藏。建立平潭海峡民间艺术馆,收藏千余种贝壳标本及500件传统贝雕,年接待访客数万人次。在院校设立大师工作室,开展非遗进校园活动百余场。多次参加厦门文博会、旅博会、深圳文博会等展示活动,获“乡村工匠名师”等荣誉称号。

6月11日,由国家一级技师詹胜设计、平潭小学生参与制作的平潭贝雕作品《宝岛台湾》亮相国务院台办例行新闻发布会,体现“小手牵两岸,‘贝’加显真情”的寓意,展现两岸同胞血脉相连、心手相连、祈盼团圆的共同心愿。

图源:平潭融媒体中心

平潭贝雕是福建地区的特色传统手工艺品。贝雕的制作,关键在于因材施艺。平潭贝雕艺人采用拼贴法、浮堆法、坯模法、支撑法、镶嵌法和镂空透雕法等工艺,制成成品,具有贝壳的自然美、雕塑的技法美和国画的格调美。

假如你来到福建

会惊奇地发现

这里的光从不曾熄灭

只是换了种方式在烟火里生长

传说中的非遗并不遥远

就在日常里跳动着

它们不是世界文化遗产里的冰冷坐标

而是“活着”的“东方精神”

后面,我们将会继续与各位一起

感受省级非物质文化遗产代表性传承人的“匠心”

品味福建非遗蕴含的历史和文化传承

福建省旅游发展集团

fjlygroup

畅游八闽平台

cybmflxx

厦门文旅

漳州文旅

绿都三明

大武夷文旅

tmp_1258234832

平潭文旅

pingtandao61

四时福建

ssfj2023

转载请标注来源

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6