《金粉世家》

读小说,也是在读历史。

1980年代,现代主义思潮再次涌入中国,掀起文学创作与批评的风暴。许子东在这一浪潮中,以年轻学者的锐气,写下许多“上海时刻”文章,汇集为《当代小说中的现代史》一书。

《当代小说中的现代史》,不仅是一部文学评论,更是一份珍贵的“思想史档案”。于其中,我们得以发现:故事与故事之间、历史与小说之间、中国与世界之间,始终存在着无数隐秘而深刻的对话——

曹禺的《日出》、张恨水《啼笑因缘》和张爱玲《第一炉香》,竟然可以被看作同一个故事的三种写法?不同叙事背后,折射出怎样的意识形态差异?

保尔·柯察金、于连与《麦田里的守望者》中的霍尔顿,从他们身上也可以看出中国青年意识的流变?

许子东常常把看似无关的作品并置阅读,从而打开新的文学史脉络,令我们别开生面。此外,在这些解读中,许子东坚持“真的批评”,强调批评中不可缺少的“我”——直觉、印象与感受。不堆砌理论,不滥用术语,他始终以平实、鲜活的语言切入作品,用“有温度的解读”,提供给我们一条贴近文本的、真挚的文学阅读路径。

通过许子东的阐释与勾连,我们会在那些习焉不察的文本中,看到隐藏的历史脉络,在文学与历史的共振中,触及那炽热的转型年代中的危机与求索。

一个故事的三种讲法

曹禺的《日出》、张恨水的《啼笑因缘》和张爱玲的《沉香屑·第一炉香》,是三部文学史意义很不相同的作品。但这三部作品的基本情节却颇为相似:都描写了一个女人如何贪图金钱虚荣而沉沦堕落的故事。女主人公(陈白露、沈凤喜、葛薇龙)都年轻貌美,都有学生背景,她们都放弃和背叛了自己的情感原则,或成为交际花,或嫁给年老的军阀。

当然,三部作品对这同一个故事有着不同的写法。如果我们把女学生的堕落视为一个过程,那么其中的转折点便是她初次为了金钱而屈从一个她所不喜爱的男人的那个时刻。从这个转折点着眼来考察三部作品,我们不难发现其间叙述结构上的差异:《日出》是“略前详后”,《啼笑因缘》是“详前详后”,而《第一炉香》则是“详前略后”。同一个情节模式,因叙述重点和角度不同,其主旨和意义也相去甚远。

陈白露在《日出》里一出场,已是交际花身份住在豪华的酒店里。“她穿着极薄的晚礼服……一种嘲讽的笑总挂在嘴角。神色不时地露出倦怠和厌恶。”总之,我们初次见到陈白露,她已处在堕落日久、日渐步向最后毁灭的阶段。整出戏(第一、二、四幕)都在写她不甘心堕落但又无力自拔。但是堕落以前的陈白露呢?《日出》交代得异常简略。我们只知道她原来叫竹均:“出身,书香门第……教育,爱华女校的高才生……父亲死了,家里更穷了,做过电影明星,当过红舞女……一个人闯出来,自从离开了家乡,不用亲戚朋友一点帮忙……”除了这段跳跃式的身世概括以外,陈白露在第四幕里还告诉方达生她以前有过一次因平淡而失败的婚姻。丈夫是个诗人,后来似乎追求革命去了。但这种《伤逝》式的婚姻悲剧还是不能解释陈白露最初的堕落。

她当初是怎么“离开了家乡”,“一个人闯出来”,怎样从竹均变成白露的过程细节,《日出》是完全淡写了,这样“略前详后”的效果便是:第一,读者(观众)不知道女主人公当初失足时是否曾有以及有多少选择的余地;第二,读者(观众)只看见女主人公今日堕落之苦且依然纯真,天良未泯,可以假设她身处污泥当是被迫无辜;第三,既然女主人公只是受害者,那么谁应对这美女自杀的悲剧负责呢?显然就是那“损不足以奉有余”的社会。虽然这意识形态的观点其实是从茅盾等激进的主流作家那里传来的,但具体到《日出》里,这观念必须构筑在“略前详后”的叙述中。

《日出》

《啼笑因缘》中女人堕落的故事是平铺直叙、“详前详后”的。第十三回凤喜接受刘将军存折的那一瞬间,不仅是这个女人一生的转折点,也是整部小说情节上的支点。作家花了几乎相等的篇幅,分别叙述“堕落”之前的种种预兆、准备,以及“堕落”之后的种种后果与不幸。沈凤喜原是贫家女,一家人在北平天桥卖唱为生,后被一个南方书生樊家树看中,开始入学堂。不久樊回杭州探望病中的母亲,凤喜却因为一个现已嫁给军官做姨太太的前歌女的介绍,遇到了军阀刘将军。故事就开始进入了情节的另一个方面,刘将军先是请凤喜打麻将并故意让她赢钱,然后又用汽车接送请她听戏并赠予项链再塞给她钱。

所有这些细节都有详尽铺陈。《啼笑因缘》当时在全中国最大的报纸之一上海《新闻报》上连载,张恨水当然要尽量延长小市民读者对富贵梦的期待,同时又时刻提醒人们:此乃“不道德的交易”。凤喜当时也是既惊喜又慌张,既惶恐又内疚。她的家太穷,枕下的几百块钱又太烫人了,叫她怎能入睡?梦中却见到恩人和情人樊家树,于是次日决定退礼还钱。不想刘将军接着便出硬牌,派大兵和警察到沈家骚扰,并将凤喜抢进刘府唱大鼓书。在刘府,将军先是发怒,强迫凤喜为妾。在凤喜昏厥又醒来后,他又安排女仆伺候,并提出要娶凤喜为太太——

刘将军笑道:“……这两本账簿,还有账簿上摆着的银行折子和图章,是我送你小小的一份人情,请你亲手收下。”凤喜向后退了一退,用手推着道:“我没有这大的福气。”刘将军向下一跪,将账簿高举起来道:“你若今天不接过去,我就跪一宿不起来。”凤喜靠了沙发的圆靠,倒愣住了。停了一停,因道:“有话你只管起来说,你一个将军,这成什么样子?”刘将军道:“你不接过去,我是不起来的。”凤喜道:“唉!真是腻死我了!我就接过来。”说着不觉嫣然一笑。

在这女主人公“堕落”的关键时刻,张恨水特意安排几个樊家树的侠义朋友在窗外观察动静准备随时救凤喜,这个过分戏剧化的细节意在说明,即使在最危急时刻,凤喜仍可说“不”字且有路可逃(虽然她自己当时并不知道)。

换言之,作者怎么也不给堕落的女人一个“别无选择”“完全被迫”的理由。于是在小说的后半部分,不管凤喜如何在将军府挨骂被打受虐待乃至羞愧成疾、疯疯癫癫,人们始终不会毫无保留地同情她。社会固然害了她,但她也不是完全无辜。

小市民读者在满足了金钱虚荣冒险梦后,是一定要惩罚梦中的“失足者”以让醒者(自己)安心的:亏得我没有去做……所以张恨水后来说:“至于凤喜,自以把她写死了干净;然而她不过是一个绝顶聪明,而又意志薄弱的女子,何必置之死地而后快!可是要把她写得和樊家树坠欢重拾,我作书的,又未免‘教人以偷’了。总之,她有了这样的打击,疯魔是免不了的。”

《啼笑因缘》

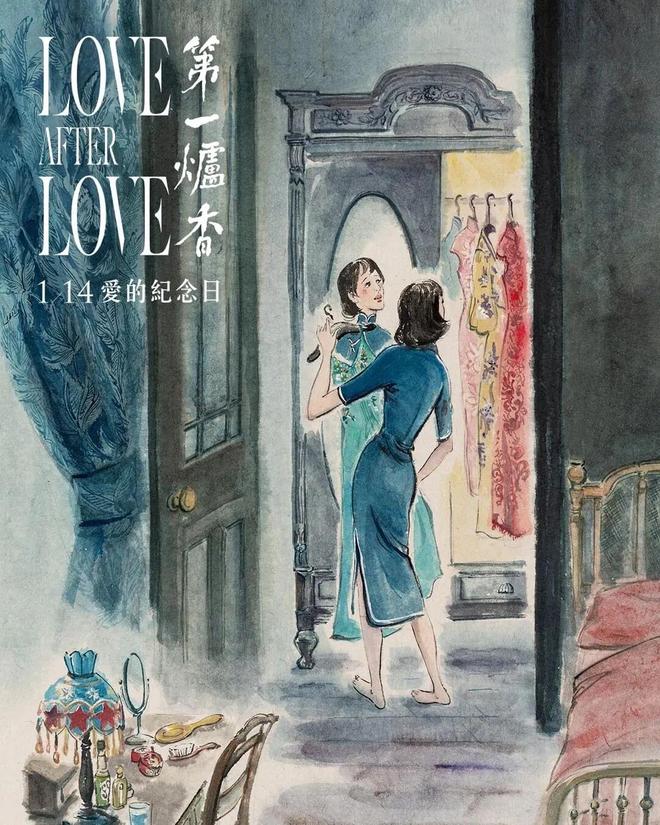

《第一炉香》葛薇龙的故事是“详前略后”的,堕落前的每个环节步骤、每次犹疑选择都有详述细描。张爱玲似乎也像她所喜欢的张恨水一样,认真追究女主人公对自己的沉沦该负多少责任。但葛薇龙其实更似陈白露:她们都是知识分子家庭出身的真正的女学生(而非刚套上学生服的街头卖唱少女)。《第一炉香》好像正结束在《日出》的第一幕上,是否葛薇龙的故事正在补述陈白露那空白的“过去”?当然,补述的结果会使人们对陈白露这个女人及其与社会之关系有不同的理解。

薇龙也是因为“家里穷”而不得不向生活腐化的姑母求助。她第一次涉足姑母梁太太在香港半山的豪宅后,惊羡之余便有恐惧之感:“回头看姑妈的家,依稀还见那黄地红边的窗棂,绿玻璃窗里映着海色。那巍巍的白房子,盖着绿色的琉璃瓦,很有点像古代的皇陵……”但薇龙到底年轻自信:“只要我行得正,立得正,不怕她不以礼相待。”这是薇龙进梁家前的第一次选择。

姑母原是香港富豪梁季腾的四姨太,好不容易熬成富孀却已徐娘半老。收留薇龙是为了用这女孩吸引男人。薇龙住进梁家当晚便在卧房里发现一大橱“金翠辉煌”的衣服:“她到底不脱孩子气,忍不住锁上了房门,偷偷地一件一件试穿着,却都合身,她突然省悟……一个女学生哪里用得了这么多?”这个省悟使薇龙“膝盖一软”,“低声道:‘这跟长三堂子里买进一个人,有什么分别?’”显然薇龙在那个时刻,已预感到她日后在梁家的角色。是夜她和凤喜一样昏沉不能入睡,梦中也有音乐伴着试衣:“柔滑的软缎,像《蓝色的多瑙河》,凉阴阴地匝着人,流遍了全身。”于是,薇龙入睡前对自己说了两遍:“看看也好!”这是她的第二次选择。

《第一炉香》 (图片来源:豆瓣)

凤喜贪钱其实是理性的——贫穷的家人一直在教她钱的重要性,她还理智地计划嫁军阀后熬十年再出头的前景。但在睡梦中她会良心发现,在情感上愧对书生情人。而薇龙在理智上一直清醒地看到堕落的危险,反而在梦中,绸缎可以变成音乐匝着她。相比之下,理性的堕落较难原谅,情感的迷失较难逃避。

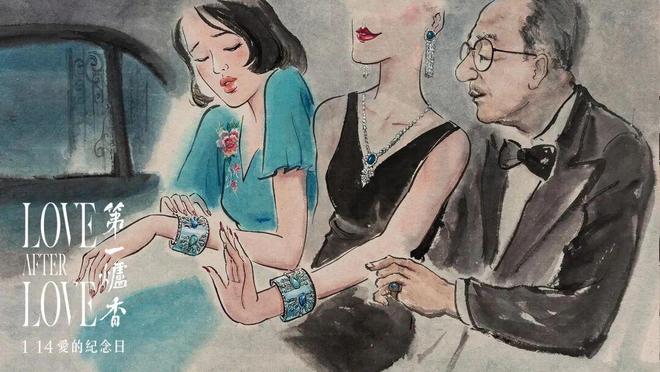

“看看也好”的结果就是薇龙生活方式的改变。她小心翼翼地看着姑母的眼色应酬男人,被姑母抢去追求者时又心有不甘。不过这些都还只是堕落的准备阶段。最难堪的选择是在被姑母的老相好——汕头搪瓷大王司徒协突然套上一只手镯以后。这个细节张爱玲写得惊心动魄。暴风狂雨之夜,三人同坐一车,梁太太笑着给薇龙看司徒协刚送的一只三寸来阔的金刚石手镯——

车厢里没有点灯,可是那镯子的灿烁精光,却把梁太太的红指甲都照亮了……薇龙托着梁太太的手,只管啧啧称赏,不想喀啦一声,说时迟,那时快,司徒协已经探过手来给她戴上了同样的一只金刚石镯子。那过程的迅疾便和侦探出其不意地给犯人套上手铐一般。薇龙吓了一跳,一时说不出话,只管把手去解那镯子,偏偏黑暗中摸不到那门笋的机括。她急了,便使劲去抹那镯子……

《第一炉香》(图片来源:豆瓣)

在梁太太的劝说下,薇龙一时无法退回这镯子。她当然清楚这镯子的意义:“一晃就是三个月,穿也穿了,吃也吃了,玩也玩了,交际场中,也小小的有了点名了。普通一般女孩子们所憧憬着的一切,都尝试到了。天下有这么便宜的事么?”薇龙知道:“唯一的推却的方法是离开了这儿。”薇龙也知道:“三个月的工夫,她对于这里的生活已经上了瘾了。她要离开这儿,只能找一个阔人,嫁了他。”

从薇龙开始,后来张爱玲笔下有过很多这样的女人,将嫁人作为“职业”和“事业”。作家不仅加以嘲讽,也试图给予理解。要嫁人,“找一个有钱的,同时又合意的丈夫,几乎是不可能的事。单找一个有钱的罢,梁太太就是个榜样”。不能说薇龙没做挣扎,她至少拒绝了梁太太(也是凤喜)的道路,她宁可在“爱”字上冒险,正是司徒协那副手镯,逼得薇龙迅速改变了对乔琪的态度,从谨慎暗恋,到期待婚嫁。这是第三次,也是非常关键的一次选择。

但薇龙很快(约会当晚)发现了乔琪乔的为人。爱的理想虽崩溃,征服欲却仍在继续膨胀。她想回上海,又生了场病。梁太太已将她的生活要求提得那么高,乔琪乔又已将她的情感自信心压到那么低。回去?还是留下?这是第四次。也是最后一次选择。为了抓住(嫁给)乔琪乔,薇龙最终还是需要(而且不断需要)司徒协的“手镯”。从此以后,“薇龙这个人就等于卖了给梁太太和乔琪乔,整天忙着,不是替乔琪弄钱,就是替梁太太弄人”。小说到此为止,再没有继续写交际花薇龙的生活之苦及可能有的悲惨结局。

《第一炉香》

陈白露堕落的前因不明,凤喜则只是贪钱,而张爱玲却为葛薇龙的沉沦设计了如此充足的理由,四次选择,前三个都不无合理之处,自然而然,却导向了第四步的荒唐。

同一个故事,《日出》着重写纯洁女人的无辜与厄运,所以符合(而且代表了)要求社会变革的20世纪30年代主流意识形态。《啼笑因缘》突出下层女子的道德缺点,所以既满足也劝诫了小市民的虚荣梦(作品里的绝大多数人,都有资格关心、帮助、拯救和评判凤喜)。《第一炉香》解析的是女人(乃至人性中)更普遍的弱点,所以在抽象层面,显示了人受虚荣、情感支配无法解脱;在历史层面,则表达了对都会小市民(尤其是女人)生态心态的理解和同情。薇龙的前三次选择,是否也可能是一般人的选择呢?小说不是多次强调葛薇龙是个“普通”的女孩子吗?而且,值得特别留意的是,她是“一个极普通的上海女孩子”。

真的批评,敢于有“我”!

用小说打开历史,重返80年代思想激荡现场!

王安忆×窦文涛×马家辉×李欧梵×黄子平推荐

“活力黄”+ 复古版画烫印 + 精装锁线

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6