《中国美术报》第415期 专题

【编者按】在繁华都市中,白海宁并非耀眼夺目的公众人物,却以持续的行动在文化与公益领域投下深远影响。一口陕北口音,常戴休闲帽、身穿白色文化衫,朴实随性的外表下,却是一位在商业、艺术收藏与慈善事业中默默耕耘的企业家。

白海宁毕业于延安师范学校(现延安职业技术学院)音乐系,最初投身教育,成为一名音乐教师。随后,他进入新闻行业,在原《中国劳动报》担任西北记者站站长,用文字记录时代变迁。他后来选择下海,在文化产业及建筑行业取得一定成就。

事业有成后,他始终不忘初心。大学期间,因音乐系与美术系相邻,他得以接触并爱上美术,由此开启长达24年的艺术收藏之路。他系统收藏当代名家及具有潜力的中青年艺术家的作品,不仅出于审美热爱,更旨在支持艺术创作,推动艺术生态发展。

他的慈善实践同样坚定而务实。自创办公司以来,累计捐赠超8亿元,重点投向教育与医疗领域。他向北京师范大学、首都师范大学、华东师范大学、北京理工大学、北京林业大学、中国传媒大学、北京语言大学、中央美术学院、华中师范大学等多所高校慷慨捐赠,尤以师范类院校为主,用于改善办学条件、资助困难学生。同时,向北京协和医学院、中国医学科学院阜外医院等医疗机构及乡村发展项目提供支持。他还资助吴为山雕塑在希腊、俄罗斯的国际捐赠项目,推动中国艺术走向世界。为此,他发起创立北京百海凝慈善基金会,并获任中华慈善总会名誉副会长。

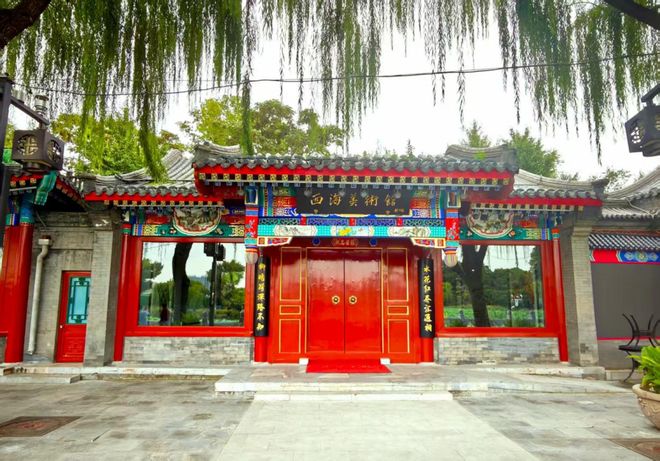

此外,他担任百锦城影业传媒集团董事长,致力于公益电影创作,投资拍摄影视作品包括电视剧《破晓东方》(央视一套播出)、电影《扫黑行动》等,以影像传递积极的社会价值观。他创办的北京西海美术馆,由旧建筑改造而成,专注于支持中青年艺术家,举办公益性艺术展览,已成为城市重要的文化地标。

从教师到记者,从企业家到收藏家、慈善家,白海宁的人生轨迹始终贯穿着对文化的责任与对社会的关怀。接下来,让我们通过一场访谈,走进他的内心世界,聆听他在艺术与公益之路上的思考与坚持。

中华慈善总会名誉副会长、北京百海凝慈善基金会创始人白海宁

跨界

“角色的转变为我带来了诸多

全新的视角与深入的思考”

中国美术报:

从企业家到美术馆创始人,角色的转变给您在艺术品收藏和展览运营方面带来了哪些新的视角和思考?

白海宁:从企业家转型为美术馆创始人,这一角色的转变在艺术品收藏和展览运营方面为我带来了诸多全新的视角与深入的思考。在企业家的身份下,看待事物更多从商业价值和市场需求出发。而成为美术馆创始人后,我开始站在文化传承、艺术发展和公众美育的角度审视艺术品收藏。不再仅仅关注艺术品的市场价格,而是更重视其艺术价值、历史意义以及对艺术发展脉络的贡献。一件艺术作品,或许在当下市场价格并不高昂,但它可能蕴含着独特的艺术表达,代表着某一时期、某一流派的典型风格,这样的作品对于丰富美术馆的收藏体系、推动艺术研究具有不可估量的价值。

在展览运营上,企业家思维注重资源的高效配置和投入产出比。现在,我会将更多精力放在展览的学术性和文化传播价值上。展览不再是简单的展示,而是一场思想的碰撞、文化的交流。例如,在策划展览时,会深入挖掘展品背后的故事和文化内涵,通过多样化的展示手段,如多媒体展示、导览讲解、学术讲座等,让观众更好地理解和感受艺术作品。同时,更加注重展览与观众的互动性,收集观众的反馈意见,以便不断优化展览内容和形式,提升观众的参观体验。

这种角色转变也让我意识到,美术馆不仅仅是一个艺术展示空间,更是一座连接艺术家、艺术爱好者和社会大众的桥梁。通过举办高质量的展览和丰富的艺术活动,可以激发公众对艺术的兴趣和热爱,提升整个社会的文化素养和审美水平,这是一份沉甸甸的社会责任,也是我在新角色中努力追求的目标。

北京西海美术馆外景

艺术

“创立西海美术馆是我多年来的

一个梦想”

中国美术报:

您创立北京西海美术馆的初衷是什么?改造过程中面临的主要困难有哪些?

白海宁:建设过程中的确遇到了不少挑战,西海美术馆的前身是西海鱼生饭店,将一个饭店改造为公益美术馆,资金是最大的挑战,包括高额的装修费和不菲的租金,一年的运营成本将近2000万元。但是创立西海美术馆,是我多年来的一个梦想。我热爱艺术,深知艺术对个人、对社会的深远影响。随着我在艺术收藏领域的深入,我越发觉得需要一个专业的平台,来展示这些珍贵的艺术品,让更多人能够领略到艺术的魅力。同时,我也希望为社会做点实事,丰富周边群众的文化生活,为城市打造一张独特的文化名片。

“西海美术馆开馆展暨米巧铭油画作品展”开幕式现场

中国美术报:

北京西海美术馆自开馆以来举办了众多中青年艺术家展览,在发掘与培育中青年艺术家方面,西海美术馆如何定位自身角色?采取了哪些具体支持措施?

白海宁:在我看来,美术馆在发掘和培育优秀中青年艺术家方面,有着不可替代的独特定位和重大责任。首先,我们是发现者,要拥有敏锐的眼光,去挖掘那些尚未被大众熟知,但极具潜力的中青年艺术家。他们就像一颗颗被埋没的珍珠,需要我们去发现、去擦拭,让他们绽放光芒。

其次,我们是培育者。很多中青年艺术家在成长过程中,会面临各种困难和挑战,比如缺乏展示机会、创作资金不足等。西海美术馆为他们提供展示平台,举办个展、群展等各类展览,让他们的作品能够被更多人看到。同时,我们也会提供一些创作支持,比如创作基金、工作室等,帮助他们安心创作。

再者,我们还是引导者。在艺术风格和创作理念上,为中青年艺术家提供指导和建议。鼓励他们勇于创新、突破传统,形成自己独特的艺术风格。同时,也引导他们关注社会现实,从生活中汲取创作灵感,创作出有深度、有内涵的作品。总之,美术馆要为中青年艺术家的成长保驾护航,让他们在艺术的道路上走得更远、更稳。

北京西海美术馆“神具形真——赵晨水墨人物画作品展” 开幕式现场

中国美术报:

请介绍一下“2024中朝友好年——中朝油画艺术交流展”的背景、内容与意义。

白海宁:此次展览是一个公益展,在中朝建交75周年的背景下,汇聚了中朝两国各75幅油画作品,是两国艺术精华的一次集中展示。这些作品题材广泛,既有对传统文化的深度挖掘,也不乏对现代生活的独特呈现。中朝两国艺术家凭借精湛的绘画技艺,用斑斓色彩与细腻笔触,展现出油画艺术的独特魅力,也体现出两国艺术发展的时代风采。为两国艺术家搭建起直接对话的桥梁,让彼此能够深入了解对方的创作风格、艺术理念与文化内涵,促进双方在艺术创作上相互借鉴、相互启发,共同探索艺术发展的新路径,推动两国艺术不断创新与进步。从宏观角度来看,这一交流展也是中朝两国文化交流的重要组成部分,有助于增进两国人民之间的文化认同和情感共鸣,夯实中朝友好关系的民意基础,进一步巩固和发展两国的传统友谊。观众在欣赏画作时,不仅能获得视觉上的享受,还能引发内心深处对艺术、对生活、对不同文化的思考,拓宽文化视野,丰富精神世界。

中国美术报:

在艺术品收藏中,您如何权衡艺术价值、市场价值与社会价值?有何经验可分享?

白海宁:在艺术品收藏中,平衡艺术价值、市场价值和社会价值是一个关键问题。首先,我始终将艺术价值放在首位。一件艺术品,如果没有独特的艺术魅力和创新的艺术表达,即便市场价值再高,也难以长久地吸引人们的关注。艺术价值是艺术品的核心,它决定了作品在艺术史上的地位和影响力。

然而,市场价值也不容忽视。在市场经济的环境下,艺术品的市场价值反映了它在市场上的受欢迎程度和认可度。我们需要关注市场动态,了解艺术品的价格走势和交易情况,以便作出合理的收藏决策。但我们不能仅仅以市场价值为导向,盲目跟风收藏那些价格高昂但艺术价值平平的作品。

社会价值同样重要。艺术品作为一种文化载体,应该对社会产生积极的影响。优秀的艺术品能够传递正向的价值观,引发人们对人性、社会、时代的思考,甚至在文化传承、美育普及等方面发挥重要作用。比如一些反映时代精神的作品,能让大众感受到特定历史时期的文化脉搏,激发民族认同感;而具有人文关怀的作品,则能唤起人们对真善美的追求。在收藏时,兼顾作品的社会价值,其实也是让收藏行为超越个人喜好,与更广泛的社会意义相联结,这样的收藏才更有深度和生命力。

白海宁参观牛津大学

中国美术报:

参观牛津大学的经历对您的艺术理念产生了哪些影响?未来在艺术教育与文化传承方面有何规划?

白海宁:参观牛津大学,其浓厚的学术氛围与深厚的人文底蕴令我深受触动,也深刻影响了我在文化艺术领域的思考与实践,进一步坚定了我投身艺术教育与文化传承事业的决心。

受此启发,在艺术教育方面,我致力于推动优质艺术资源的普及。计划与高校及专业艺术机构合作,开展面向多元群体的教育项目——既服务于专业艺术人才的培养,也面向广大艺术爱好者。通过讲座、培训、工作坊等形式,系统普及艺术知识,提升公众艺术素养。同时,注重激发创新思维与实践能力,鼓励青年在艺术创作中勇于探索,突破传统边界。

在文化传承方面,我将以西海美术馆为核心平台,策划举办具有深度文化价值的展览与活动。重点推出中国传统文化艺术专题展,深入挖掘传统艺术的精神内涵与美学价值,向公众展现中华文化的博大精深。同时,加强对本土艺术的学术研究与文献整理,逐步建立系统化的艺术资料数据库,为后续研究与传承提供坚实支撑。

长远来看,我希望通过持续努力,提升中国艺术与高等教育的国际影响力,让中国的文化地标成为世界瞩目的焦点,吸引更多国际观众前来参观交流,推动中华文化更好地走向世界。

立于希腊雅典古市集遗址的吴为山雕塑《神遇——孔子与苏格拉底的对话》

中国美术报:

在雅典参观吴为山的雕塑《神遇——孔子与苏格拉底的对话》时,您有怎样的感受?这件作品对东西方艺术交流有何启示?

白海宁:吴为山在希腊考古博物馆和俄罗斯国立工艺美术大学的雕塑捐赠活动,均由我赞助支持。我有幸来到雅典卫城山脚下的古市集遗址,参观其青铜组雕《神遇——孔子与苏格拉底的对话》。当这件作品矗立于承载东西方文明记忆的古老土地上时,我内心深受震撼。雕塑仿佛跨越时空,让两位伟大的思想者在此相遇,开启一场文明与哲思的深度对话。

从艺术表现看,作品极具感染力。孔子与苏格拉底的形象生动传神,神态、动作、服饰等细节刻画细腻,既彰显儒家文化的温润谦和,又体现西方哲人的深邃理性。将两种迥异的文化气质融于一体,本身就是一次卓越的艺术创造。

更令我动容的是其深层的文化意涵。孔子与苏格拉底分别代表东西方哲学与伦理思想的高峰,虽身处不同地域与时代,却共同关注人类命运、道德价值与真理探索。这件作品让我深切体会到:尽管文化形态各异,但人类在精神追求上的共鸣是相通的。

这一经历也深化了我对东西方艺术交流的理解。艺术是超越国界的语言,是文明对话的桥梁。真正的交流不应止于形式借鉴,更应深入文化内核,实现精神层面的理解与融合。唯有如此,才能推动不同文明间的互鉴共进。

未来,我们应积极搭建国际艺术交流平台,鼓励艺术家以开放包容的心态汲取多元文化养分,创作更多兼具思想深度与人文关怀的作品,为促进人类文明的对话与进步贡献力量。

慈善

“我最大的感悟是使命感”

中国美术报:

您长期致力于慈善事业,尤其在文化艺术、教育、医疗等领域,累计捐赠超8亿元。请问您最初投身公益的初衷是什么?在实践过程中,最大的感悟是什么?

白海宁:我最大的感悟是使命感。在捐赠的高校中,我优先选择师范类院校,因为这类学校普遍经费有限,而贫困学生比例较高。将艺术教育作为捐赠的核心方向,源于我对艺术教育价值的深刻认知——它不仅是培养艺术家的途径,更是提升全民素质、涵养心灵的重要手段。

在科技迅猛发展的今天,人文精神的培育尤为关键。艺术教育能够激发创造力与想象力,培养审美能力与情感表达,帮助人们在追求物质生活的同时,构建丰盈的精神世界。

截至目前,我已向多所高校及机构实施捐赠:北京师范大学、首都师范大学、华东师范大学、北京理工大学、北京林业大学、北京语言大学,每所均捐赠5000万元以上。其中,向首都师范大学捐赠5000万元,用于修缮艺术展览场馆,并支持其在中国美术馆举办建校70周年美术展;向中央美术学院捐赠2000万元,专项用于资助优秀困难学生;向北京协和医学院捐赠2000万元,向北京市慈善基金会捐赠2000万元;另向中国乡村发展志愿服务促进会捐赠3000万元,用于在大凉山彝族地区推广普通话。未来,我计划继续推进公益捐赠:向中国医学科学院阜外医院捐赠1000万元;并向北京大学、华中师范大学、华中农业大学、首都体育学院等高校开展新一轮捐助,预计捐赠总额将超过2亿元。

向中国文学艺术基金会捐赠仪式现场

向中央美术学院捐赠仪式现场

向华中师范大学教育发展基金会捐赠仪式现场

向北京林业大学教育基金会捐赠仪式现场

向北京语言大学捐赠仪式嘉宾合影

向首都师范大学捐赠仪式合影留念

中国美术报:

您对西海美术馆未来的发展有何规划与愿景?在展览、收藏及公共文化服务方面将如何进一步拓展?

白海宁:在展览方面,西海美术馆将策划推出大型主题性创作展,如以“长征”为主题的综合性展览。通过绘画、雕塑、影像等多种艺术形式,全面呈现革命先烈的英勇事迹、长征途中的地域文化、壮丽山河及沿线城市的特色花卉等元素,让观众深入感受长征精神的深刻内涵,助力红色文化的传承与弘扬。同时,将持续拓展展览的主题广度与形式创新,涵盖更多元的艺术领域和文化视角,为公众提供丰富而独特的艺术体验。

在艺术收藏方面,将进一步完善收藏体系,重点聚焦具有创新性、代表性和文化价值的作品。在深耕本土艺术的同时,积极对接国际艺术视野,系统收藏具有全球影响力的优秀作品,使馆藏能够反映当代艺术发展的前沿动态与多元格局。

我对西海美术馆的未来充满期待:希望它不仅成为具有国际影响力的一流艺术殿堂,吸引全球艺术家、学者与艺术爱好者交流互动,更成为城市重要的文化地标与精神象征,提升城市文化软实力,让更多人因美术馆而认识并热爱这座城市的文化。

此外,我计划在北京市昌平新城东区筹建百海凝慈善基金会美术馆,聚焦大爱主题的学术性展览,展出作品将以公益拍卖(益拍)形式筹集善款,定向支援,实现艺术与慈善的深度融合。

西海美术馆前湿地公园

【后记】

走出北京西海美术馆时,盛夏的阳光正透过荷叶的缝隙洒在湖面上,碎金般的波光里,野鸭正悠闲地划过水面,留下一圈圈涟漪。这座坐落于西海边的四合院,红柱青瓦间透着温润的光,与不远处的喧嚣街市仿佛是两个时空——这里既是白海宁用24年收藏心血筑起的艺术堡垒,更是他以赤子之心为社会搭建的精神栖息地。

采访过程中,白海宁的手机不时响起,其中一通电话正是关于向首都体育学院捐赠空调的细节沟通。原本计划的100万元捐赠,因实地考察发现学校设施的实际需求,他毫不犹豫地追加到130万元。“钱花在该花的地方,心里才踏实。”他挂了电话,笑着解释,语气里没有丝毫迟疑,仿佛在说一件再寻常不过的小事。这让我们想起他办公室墙上挂着的一幅字:“大道至简,大爱无疆”,或许正是这种将宏大信念融入日常行动的坚持,让他20多年来在慈善与艺术的道路上走得如此坚定。

从延安师范学校音乐系的青涩学子,到一名成就斐然的企业家,再到累计捐赠超8亿元的慈善家、深耕收藏24年的艺术守护者,白海宁的人生轨迹看似跨界多元,内核却始终贯穿着一条清晰的主线:对“价值”的坚守。他收藏的不仅是画布上的色彩、雕塑里的肌理,更是艺术家笔下的时代精神;他捐赠的不仅是资金与物资,更是对教育、医疗、文化事业“润物细无声”的滋养;他打造北京西海美术馆,不仅是为藏品找一个“家”,更是为普通人搭建一座触摸艺术、对话文化的桥梁。

离馆前,我们看到几位老人正坐在美术馆前的长椅上晒太阳,指着展厅橱窗里的画作轻声讨论;不远处,几个孩子围着家长,正在询问青年艺术家赵晨创作的作品《昌明国粹 融化新知》里面的人物和故事。湖水依旧静静流淌,美术馆的灯光渐次亮起,照亮了展厅里那些等待被看见的作品。白海宁说,他最骄傲的不是收藏了多少名家大作,而是看着年轻艺术家从这里起步,看着普通人因艺术而眼里有光。这种不图回报的坚守,恰如西海盛夏的荷花,不为争艳,只为在属于自己的时节里尽情绽放,留下满塘清香。

编辑 | 刘 晶

制作 | 殷铄、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 殷 铄

复审 | 冯知军

终审 | 陈 明

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6