“我是沪剧人,一辈子忙就忙了做沪剧迭桩事体。”作为一级演员、第三批国家级非物质文化遗产项目沪剧代表性传承人,93岁的韩玉敏算得上是目前最年长的沪剧界泰斗。

探访韩玉敏,也是在寻访时代的足迹。

韩玉敏题词“我爱沪剧艺术”

本文刊登在2025年9月14日新民晚报“封面人物”版

一、良师与益友,“爱华”永难忘

近日,有缘与配音艺术家童自荣老师几次相聚,每次的话题童老师总会自然切入本乡本土的戏曲——沪剧。深谈之后,我了解到童老师在踏上专业艺术道路之前竟然是个沪剧迷,尤其对袁滨忠、邵滨孙流派艺术膜拜有加,于是有了写这篇文章的初衷:寻访沪剧界泰斗、曾为爱华沪剧团台柱之一的韩玉敏先生。在原上海沪剧院改革开放后第一批学馆培育的“三大小生”(徐俊、孙徐春、张吉)之一张吉几经周折咨询联络下,我们终于见到了93岁的韩玉敏先生。

从左到右,张吉、韩玉敏、本文作者合影

2025年7月14日,平时习惯晚上7点半入睡的韩玉敏先生得知我们将登门拜访,早早起床整装迎候。她精神矍铄,思路清晰,除了听力和视力有所下降外,一切均好,加上孝子每天来家探望,活得十分滋润。

韩老准备了2021年出版的《能唱善演戏满台》签名书籍以及部分颇具留存价值的“爱华沪剧团”老照片,先追忆起了与黄金搭档、袁派创始人袁滨忠难忘的合作时光。

“我出生在苏州的评弹世家,父亲是评弹名家朱介生,评弹是我的胎教,会哼会唱,但我更加欢喜沪剧,可以在舞台上全面展示自我风采。我十几岁开始跟王雅琴老师学习,受益匪浅。之后,再跟凌爱珍老师学习。”

小时候的韩玉敏

1951年,韩玉敏加入由前辈凌爱珍于1951年9月创办的爱华沪剧团。凌爱珍是一位颇具影响力的沪剧演员,她培养了一批后起之秀,韩玉敏便是其中之一。“我的唱腔形成深受恩师王雅琴和爱华团长凌爱珍的影响——从人物性格塑造出发,时柔时刚。”

韩玉敏

在爱华沪剧团及之后的演艺过程中,韩玉敏积累了众多代表作品,如《少奶奶的扇子》《抢亲奇缘》《苗家儿女》《桃李颂》《南海长城》《年青的一代》《洪湖赤卫队》《救救她》《寻娘记》《啼笑因缘》等。“凌爱珍深知电台对推广沪剧、培育观众的传播作用,特地安排袁滨忠和我到电台去演唱、录音播放,对我和袁滨忠的艺术成长起到了极大的推动作用;袁派的深入人心离不开凌爱珍的悉心培育和推动。”

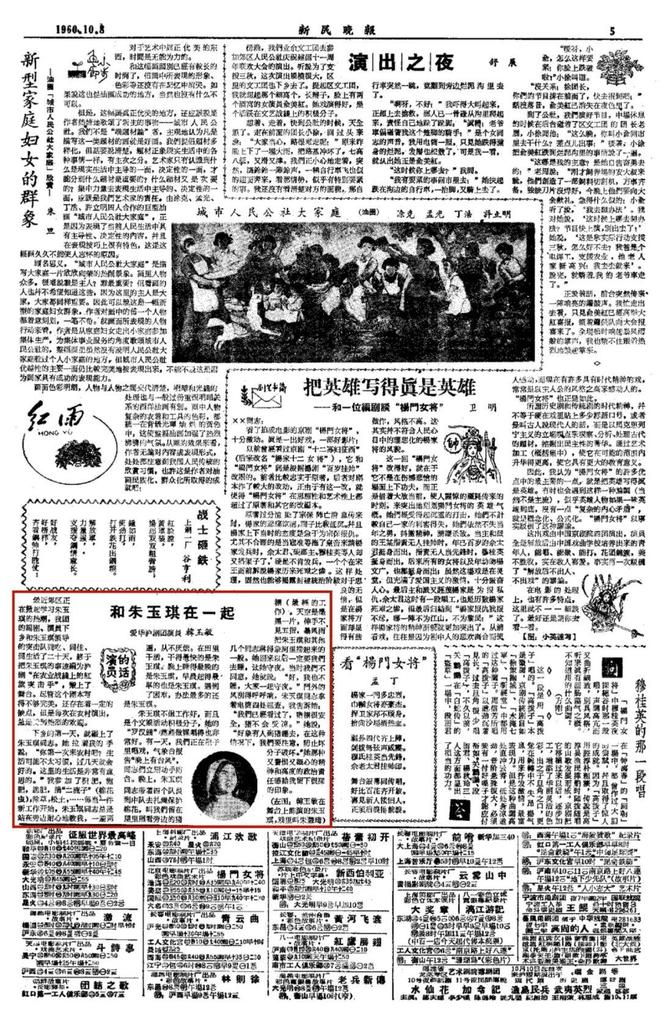

1960年10月8日,韩玉敏在新民晚报上发表创作谈

不难发现,韩玉敏先生说起“爱华”两字,心中那份颇具沉甸甸的分量。

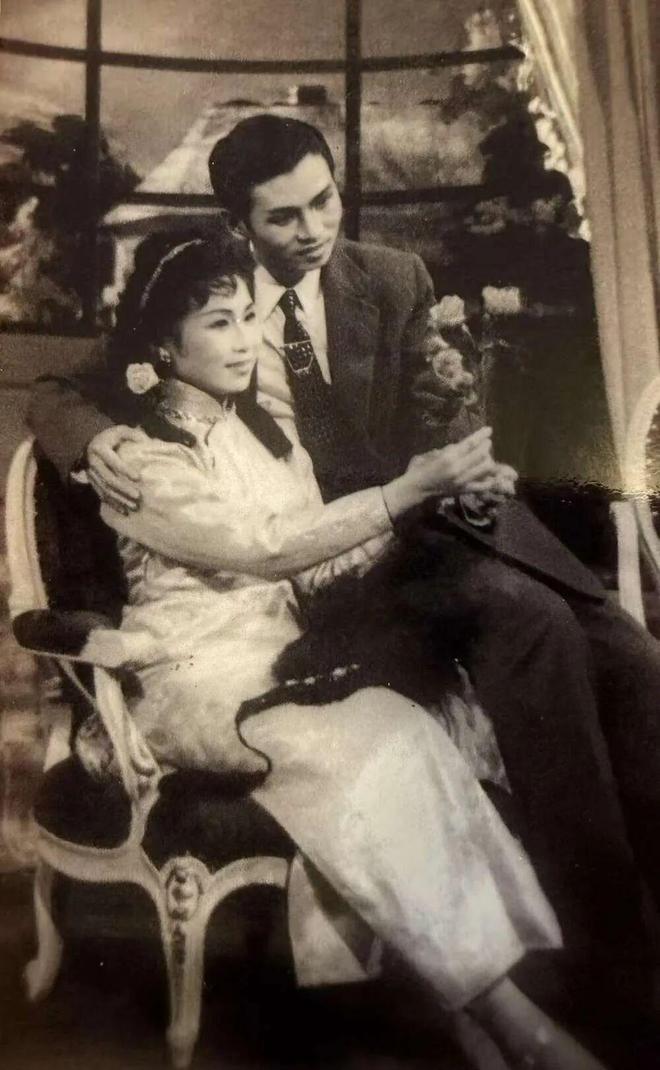

据我母亲越剧表演艺术家郑采君回忆:当年观众喜欢把韩玉敏和袁滨忠称为“牛奶咖啡”组合。韩玉敏表示,她和袁滨忠唱的多是爱情戏,她的嗓音甜美,如同牛奶,而袁滨忠的音色明亮,好似咖啡一样提神,两人的音色搭配在一起,就像加了牛奶的咖啡,越品越有味道。这一组合也体现出他们在艺术上相辅相成的特点。

“牛奶咖啡”组合——韩玉敏和袁滨忠

值得一提的是,1959年沪剧界在上海人民大舞台上演了《雷雨》汇演,轰动一时。演出集结了当时的最强阵容:丁是娥饰繁漪,解洪元饰周朴园,王盘声饰周萍,袁滨忠饰周冲,石筱英、小筱月珍饰鲁妈,赵云鸣饰鲁贵,邵滨孙饰鲁大海,杨飞飞饰四凤。角色安排既要权衡行当,又要平衡各剧团的代表人物,而在凌爱珍力推下,以自己退让演出为代价,让初出茅庐的袁滨忠入围。袁滨忠也不负众望,脱颖而出,他塑造的周冲成为千家万户茶余饭后的热门话题,奠定了袁派在沪剧界的应有地位。韩玉敏深情强调:“袁滨忠是个少说多做、谦卑的老好人,他的艺术走向成功,真正的贵人是凌爱珍。”

二、唱响《红灯记》,彰显“传帮带”

韩玉敏是国家级非遗沪剧传承人,以《红灯记》李铁梅等角色闻名。

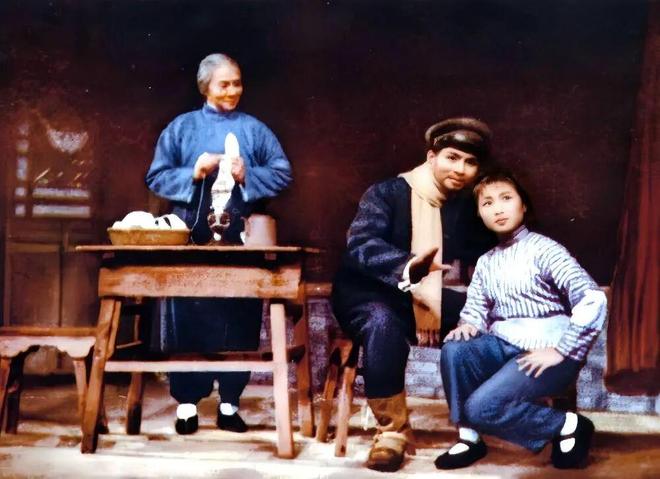

上世纪60年代初爱华沪剧团将电影文学剧本《自有后来人》改编为《红灯记》,韩玉敏主演李铁梅。此剧连演百余场,后被移植为京剧。韩玉敏透露:此剧唱腔融合石筱英的柔美与凌爱珍的刚劲,形成独特风格。1965年爱华沪剧团仍在演出此剧,袁滨忠(扮演李玉和)、韩玉敏(扮演李铁梅)、凌爱珍(扮演李奶奶)领衔的《红灯记》录音版本至今留存,可供世人品味赏析。

沪剧《红灯记》,左起:凌爱珍(饰演李奶奶)、袁滨忠(饰演李玉和)、韩玉敏(饰演李铁梅)

爱华沪剧团的“出戏出人走正路”受到关注:1963年2月,文化部交给中国京剧院一项任务,将沪剧《红灯记》改编成京剧。京剧《红灯记》后在全国范围内产生了广泛影响。1964年,党和国家领导人观看京剧《红灯记》演出,中场休息时接见了爱华沪剧团的同志,毛主席得知京剧是根据沪剧改编且爱华是区级小剧团后,称赞“团小志气大”。

韩玉敏

1974年,韩玉敏等将《红灯记》再度复排传承版,马莉莉饰演李铁梅,张杏声饰演李玉和,韩玉敏饰演李奶奶,在人民大会堂献演,轰动京城。马莉莉12岁进入“爱华”,在韩玉敏眼里,这是一个可造之才,扮相美声音嗲,故而在表演和唱腔上对马莉莉进行了直接辅导,成为师生关系。尤其在《红灯记》等革命题材剧目中传承了表演精髓:韩玉敏甘当绿叶,改演李奶奶,彰显了“爱华”传帮带的优良传统。此外马莉莉还受到了凌爱珍、丁是娥、石筱英等多位沪剧名家指导。作为上海文史馆馆员的马莉莉至今感恩韩玉敏先生等前辈的授教、关爱和提携。

三、台上与台下,情深好搭档

“我是受邵滨孙的邵派舞台艺术的魅力感召,最终走到了一起。滨孙常说:沪剧在全国范围而言虽然是小剧种,但它在上海人的心中永远是大剧种!是我伲上海人的文化,是好几代沪剧人奋斗的结晶,也是土生土长在上海的市民的精神食粮……更了不起的是多年来没有被外来的文化给异化和吞没!彰显了沪剧人的坚定信念和斗志。”

“邵滨孙”便装照

韩玉敏先生告诉我们,邵滨孙老师对沪剧不仅是喜爱,更是痴迷:为了研究邵派唱腔坐公共汽车会经常坐过站;为了角色的一句台词回家会跑错一条弄堂;为了修复一把折扇跑到杭州;为了一件舞台长衫的款式赶到苏州亲自过目才安心;为了邵派唱腔从丹田发力练气功……无论是主演的《叛逆女性》《骆驼祥子》和《大雷雨》等西装旗袍戏,还是《罗汉钱》《白毛女》《甲午海战》等沪剧现代戏主要配角,他都塑造了一系列身份、性格和感情迥异但令观众难忘的艺术形象。尤其是他塑造反面人物的去“脸谱化”,功力非凡。他的表演深为广大观众所喜爱,并吸引了一大批原本不看沪剧的观众走进剧场欣赏“邵老牌”(观众对他的昵称)。

韩玉敏

1959年2月,上海市人民沪剧团首演《芦荡火种》(后移植为京剧《沙家浜》),邵滨孙成功塑造了汉奸刁德一的艺术形象。在表演时,他通过语气的变化和情绪的波动,把角色的矛盾心理展现得淋漓尽致,让观众能够深刻感受到角色内心的挣扎与不安。邵滨孙塑造的刁德一是特定历史时期的典型人物,反映了当时汉奸走狗的丑恶嘴脸,他的表演不仅仅是对一个角色的刻画,更是对那个黑暗时代的一种批判。通过这个角色,观众能够更加直观地了解到抗日战争时期汉奸们的所作所为,以及他们给国家和人民带来的巨大伤害。

《芦荡火种》邵滨孙饰演刁德一

凭借宽广戏路和独树一帜的铿锵有力、内中藏骨的邵派唱腔艺术,邵滨孙为沪剧事业的繁荣发展作出了卓越贡献。这正是韩玉敏深爱邵滨孙的理由。韩玉敏1991年与邵滨孙喜结良缘,并联袂主演了沪剧《杨乃武与小白菜》,细腻地演绎了这对爱人角色。他们通过唱腔、表演等多种方式,将杨乃武与小白菜之间的感情及他们在冤案中的痛苦、无奈、挣扎等复杂情感展现得淋漓尽致。邵滨孙的唱腔由原来温文儒雅、富有书卷气的风格,逐渐向刚柔相济、苍劲激越、板式清晰、节奏感强的风格演变。韩玉敏的唱腔善于融合各派之所长,既有石筱英的柔美甜润,又有凌爱珍的刚劲挺秀,形成委婉情切、跌宕多姿的特色。二人唱腔搭配,为观众带来美妙的听觉享受。

韩玉敏追忆:邵滨孙在表演上把沪剧的表演特征和京剧“麒派”有机结合,融入跪步、蹉步、抢背等形体技巧,更为丰富地体现了杨乃武从举人到囚徒的心路历程。他突破了申曲原先重唱不重做的理念,结合人物个性,加强表演手法,开创了唱做合一的“邵派”艺术,这种创新让角色更加立体生动。

四、沪剧好比本帮菜

临别之前,我想请韩玉敏先生对沪剧再提提建议和希望,韩老打趣说:“现在的伲有点听勿懂了!”我连忙解释:这是网络时代的必然现象。从前传播渠道只有电台,后来有了电视,再后来有了电脑,现在有了各大网络平台并连接手机,人们离开所有频道、所有剧场和所有影院,依然可以将各种艺术一网打尽。选择多了,要吸引观众,形式随之发生变化也是必然的。

韩玉敏近影 金晶 摄

韩老说:“现代人花样经更加透了。我伲要感谢党和政府把我们的民族文化大力保护起来。我是沪剧人,一辈子忙就忙了做沪剧迭桩事体。从前我伲唱戏是为了养家糊口,戏好、演得好、唱得好就有人排队买票,否则大家一道吃西北风!所以我的前辈教诲我伲做啥事体当啥心。沪剧为啥深受老百姓欢迎,就好比本帮菜浓油赤酱,品种多样化,迭格品种就是我伲格沪剧流派。戏曲戏曲,看戏格情节同时欣赏曲子,而流派形成就是曲子中格优良品种。老观众现在叫作粉丝,伊拉就是冲着流派过瘾头来的……”

聊到这里已近黄昏,韩老还有点意犹未尽,依依不舍挽着我和张吉的手说:“我要送你们到门口。欢迎你们两位再来,我肚皮里还有许多故事要讲。”看她利索地打开大门,我感到非常欣慰。愿老艺术家健康长寿!

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6