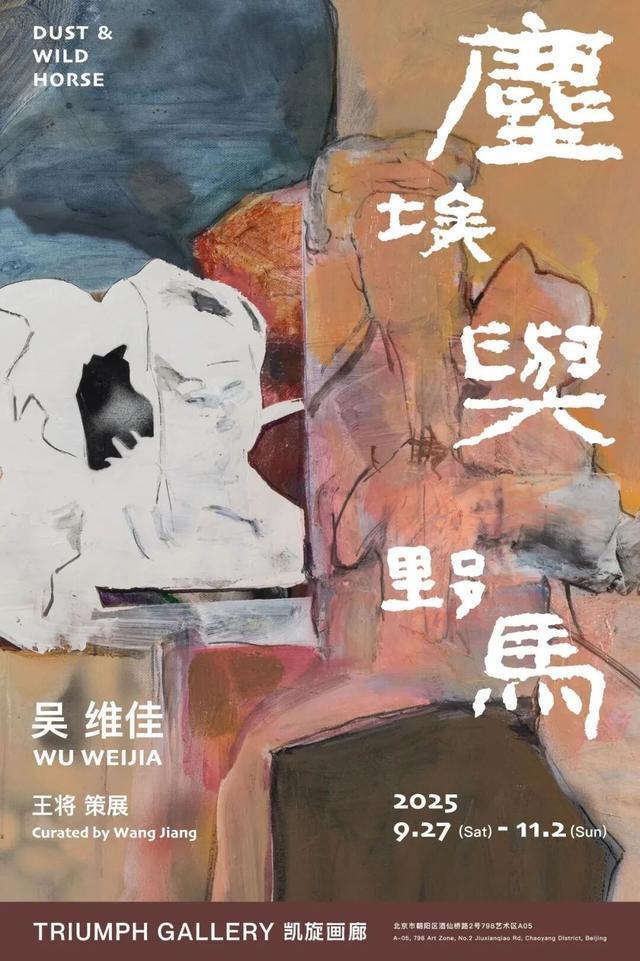

吴维佳个展

“尘埃与野马”

展览时间

2025年9月27日—11月2日

展览地点

凯旋画廊

(北京市朝阳区酒仙桥路798艺术区2号院A05)

凯旋画廊于2025年9月27日至11月2日推出艺术家吴维佳在画廊空间的首次个展“尘埃与野马”,由策展人王将策划。展览集中呈现吴维佳近年来的重要新作,其创作延续并拓展着西方现代与后现代的绘画语言,并在东方哲学中找到了着落点。也正因此,他尤其强调齐物观与禅宗直觉体悟在当代绘画中的实践。在展览筹备之际,王将与吴维佳进行了一次深入对谈,围绕展览“尘埃与野马”及近年创作展开讨论,以下文本为精选出对谈片段。

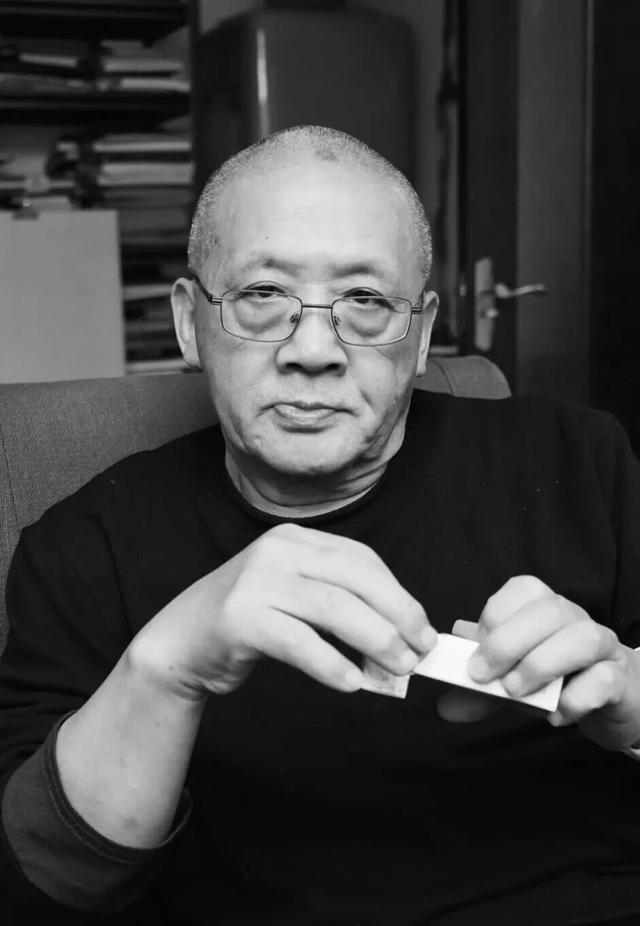

吴维佳

1960年生于江苏南通,1982年毕业于南京艺术学院美术系油画专业,师承苏天赐。现生活工作于江苏南京,任教于南京师范大学美术学院,长期从事绘画教学及绘画创作。

在吴维佳持续四十余载的艺术生涯里,他致力于不同媒介的绘画实践,跨越油画、中国画、书法等诸多领域,表现出吴维佳高超的艺术才能和精湛的艺术造诣。其作品被国家大剧院、江苏省美术馆、南京艺术学院美术馆等诸多重要艺术机构收藏。

艺术家吴维佳 ⟦对话⟧ 策展人王将

尘埃,野马,与画布上的禅

《尘埃野马》186×228cm 布面油彩 2025

王将(以下简称为王):维佳先生,我们先从本次个展同名的作品谈起。《尘埃野马》进一步延续了你近年来一直关注的“齐物”观念,那么具体到这幅画面,你是如何编排那些能识别出的形象呢?在生活中,你是如何和这些形象相遇的?那些不能被识别出来的线条和颜色,又是在一种什么样的状态中被创作出来的呢?

吴维佳(以下简称为吴):其实我每一张画都可以命名为“尘埃野马”,这也是我对世界的基本认知。越来越感到,没有什么事物一定高于其他,也没有什么事情真正更渺小。庄子的“尘埃”在我看来近乎道家的“气”——万物生成消逝,无非是气的聚散,我的画也是如此……我们日常生活除了基本需求,大多接触的是电视、手机、杂志画报这类二手信息。所以素材信手拈来,并无特定选择。

《风触花》100×84cm 布面油彩 2025

王:作为观看者,其实大家第一眼会习惯性地寻找能够识别的符码。就像前腿抬起的马,画面下部红色的鸟。这些物,和其他那些画布上的莫名的痕迹如何做到“齐”?

吴:我采用的是线性思维,但它是无数不同线索的叠加。观众总想寻找叙事的起点,但我并不以那种方式叙事。我关心的是“当下”,其结果反而是空无的。我更愿意把“广阔天地”留给观者自己去想象。

《心远地偏》30×40cm 布面油彩 2025

王:有点感兴趣你画中的一些“裂隙”,就是那些白色直线,它们和混沌的线条是完全不一样的,里面有一种人工的、理性的,甚至是机械式的质地。在今年的新作《喜从天降》里,彩色的“裂隙”如光芒一样构成了画面中重要的要素。你如何理解这些裂隙的存在?还有,画中规则的圆点,这些规则的规律的几何形状在画面中意味着什么?

吴:学画之初,我们就被教导要追求“完美”。但这些年我的看法有所改变。我更愿意保留甚至凸显画面中的创伤、断裂与破损——它们其实也是“完美”的一部分。至于是否真有“完美”,那又是另一个问题了。

《闲云》72×132cm 布面油彩 2025

王:那些不规律的痕迹,在之前访谈中谈到的“战争残骸”,这是一种图像的战争吗?是形象的战争吗?是对于越来越清晰确定的现代性图像发动的战争吗?如何理解此处的战争?

吴:如果把作画视为一场战争,那它更像一场遭遇战——随机应变,见招拆招。种什么因,得什么果;遇到什么,就回应什么。固定套路只会陷入程式化,那恰恰是我想要避免的“江湖气”。禅宗讲“破执”,对我而言,破除执念是最好的方法。

《黎明之前》177×136cm 布面油彩 2020

王:看你所用的线条,在另一张《但丁的小舟》中,是一种非常具有你个人特色的造型手法:线条的反复描摹,建构起形象,也消解了形象。可否谈谈这张作品,创作时你对线条是如何运用的?在我的感觉中,甚至线条有时候组织成了一张有弹性的网络——就像《人为峰》里,组成人的线条也组成了山峦的样子。

吴:我喜欢将相似又不同的形象不断重叠,色彩也是如此。我的画一点不抽象,最初甚至是极为具象的——有时还会用投影仪精准描摹。但经过多次的空间叠加、拆解与去中心化处理,画面逐渐抽象化。这正是我想要的结果:从有到无,通过反复过程拓展出更宽阔的视觉空间。我相信,线条、笔触、颜料可以叠加,观念同样可以。我不一定知道最终意义是什么,但我相信反复劳作之后,意义自会显现。

《人为峰》226×188cm 布面油彩 2025

王:《孔雀》是一个让我觉得很有故事质感的场景。还有另一张《王的故事》,题目里就是有“故事”。虽然你总是强调和观众的直观感受直接接触,但还是很好奇这些场景里的“故事”究竟是怎么样的?

吴:哦,那是早些年的题材。我所画的是我希望见到的虚幻现实,一种特别不真实的现实。可以说那是一种“虚伪现实主义”。

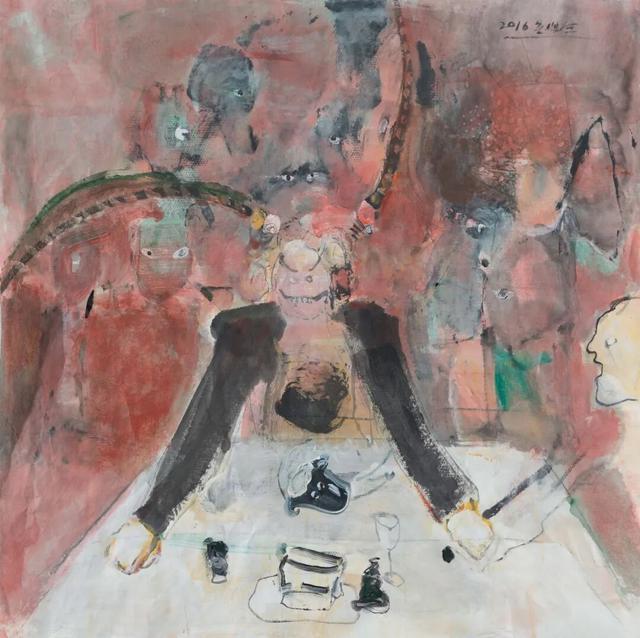

《群英会》99 99cm 纸本综合材料 2016

王:在我看来,《王的故事》《黎明之前》以及《水无意云无心》等那一时间段的作品,都有一个特点,画布往往是不规则的形状。然后不规则的部分之间彼此又存在着一种正负形的关联。就像拼图,相互嵌合,又像拼贴是碎片化的。这种嵌合的关系,不仅体现在画面整体的形状上,也体现在你处理不同形象的手法上。嵌合,为何采用这样的手法?

吴:我对这个问题的理解,恐怕还不如你阐述得精彩。你说得特别到位。那段时期尝试这类作品时,我感到无比自由,也非常快乐。

《水无意 云无心》109×221cm 布面油彩 2020

王:我也非常感兴趣类似《五音不全》这幅画里的涂抹痕迹。这种涂抹具有一种侵入性,或者一种破坏性。而这些涂抹的手法,又往往在你描摹和特定主题的场景里出现。这种涂抹,是某种欲望的表达吗?

吴:《五音不全》中的形象取自《韩熙载夜宴图》中“五女吹箫”的局部,但我并没有画全五个女子,就取名《五音不全》。算是我与顾闳中之间开的一个小小玩笑吧。

《南看北斗》73×131cm 布面油彩 2025

王:今年的作品里例如《去马飞》《南看北斗》都是一个特殊的主体处在一个氤氲的氛围中。可识别的主体形象,和周遭的环境产生了很大的张力。这些题目都很有意思,这是某种特殊心境的表达吗?

吴:用这些禅语作为画题,是希望作品能传达出一些禅意。尽管这可能也只是一种妄念。

《White Mask》50×40cm 布面油彩 2025

王:还有今年的两幅小画,MASK面具,面具很具象,在这个小尺幅中,给面具一个特写。这里面具有什么所指呢?

吴:面具之中其实藏着一幅我模仿小学生课本的插画。我并不清楚这样做会带来什么,还是一贯的“种因不计果”吧。

《坐看云起时》138×70cm 布面油彩 2025

王:最后可能是一些相对抽象的问题。人的直觉和感知,其实是一种类似禅宗修炼时候的感知,人与事物的高度亲密状态。这种禅修式的物我关系,是你当下的一种追求吗?作为前辈,你与绘画打了近半个世纪的交道,也见证了整个中国当代艺术的历程。对于今天而言,绘画这种媒介或者艺术门类的“生息”在何处呢?野马和尘埃都是生息流动的样态。

吴:绘画是我认识世界的方式。欢喜与愿望相比,欢喜赢!“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也”。

▮策展人简介

王 将

独立策展人、艺术评论人。他同时是寸止设计(Inch Office)创始人兼视觉总监,并担任四川美术学院硕士研究生导师,及中国当代艺术年鉴特约编委。

从业至今,王将策划了逾百场当代艺术展览,并编辑、设计众多艺术出版物。他的研究与写作聚焦于“中国新绘画”呈现的多元可能性,关注议题包括:具象绘画的复兴与叙事重构;材料实验与新物质主义转向;屏幕文化对架上绘画的渗透;全球化与东方美学的张力;社会运动与集体记忆的视觉化;艺术史谱系的解构与重写。其艺术评论广泛发表于 Artnet、Artnews、Artbaba、ArtAlpha、Hi艺术等专业媒体及各大艺术机构官方平台。他近期的个案评论涉及:袁运生、马可鲁、吴维佳、孟禄丁、王玉平、刘锋植、王音、杨茂源、毛焰、马轲、王迈、黄宇兴、王亚彬、秦琦、陈彧君、关音夫、闫冰、夏禹、高瑀、亓文章、陈柏豪、黄亮、吕松、许宏翔、刘海辰等艺术家。自2024年起,王将持续进行着对“屏幕一代”的深度访谈、研究与系统梳理工作,试图在此基础上建构后屏幕绘画的核心概念与理论框架。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6