本文作者: 春梅狐狸

新书《图解传统服饰搭配》已上线,请多支持

这篇本来应该是中元节发的,结果中元节前后都在加班,而更早之前由于浙江戏剧大赛参评剧目集中上演又在沉迷看戏……还有就是没想要,这个选题综合性的资料几乎没有,都是零碎的,感觉自己像做了一个专题(不过我还挺喜欢做这种没人做过的题,就是更新频率被拉长了),就拖到了农历七月的尾巴了……

1

目连嗐头:鲁迅笔下的鬼神限定

鲁迅在他的散文集《朝花夕拾·无常》里曾经提到过一种特殊的乐器——目连嗐头。

我还记得自己坐在这一种戏台下的船上的情形,看客的心情和普通是两样的。平常愈夜深愈懒散,这时却愈起劲。他(无常)所戴的纸糊的高帽子,本来是挂在台角上的,这时预先拿进去了;一种特别乐器,也准备使劲地吹。这乐器好像喇叭,细而长,可有七八尺,大约是鬼物所爱听的罢,和鬼无关的时候就不用;吹起来, Nhatu,nhatu,nhatututuu 地响,所以我们叫它“目连嗐头”。

鲁迅纪念馆中的“目连嗐头”

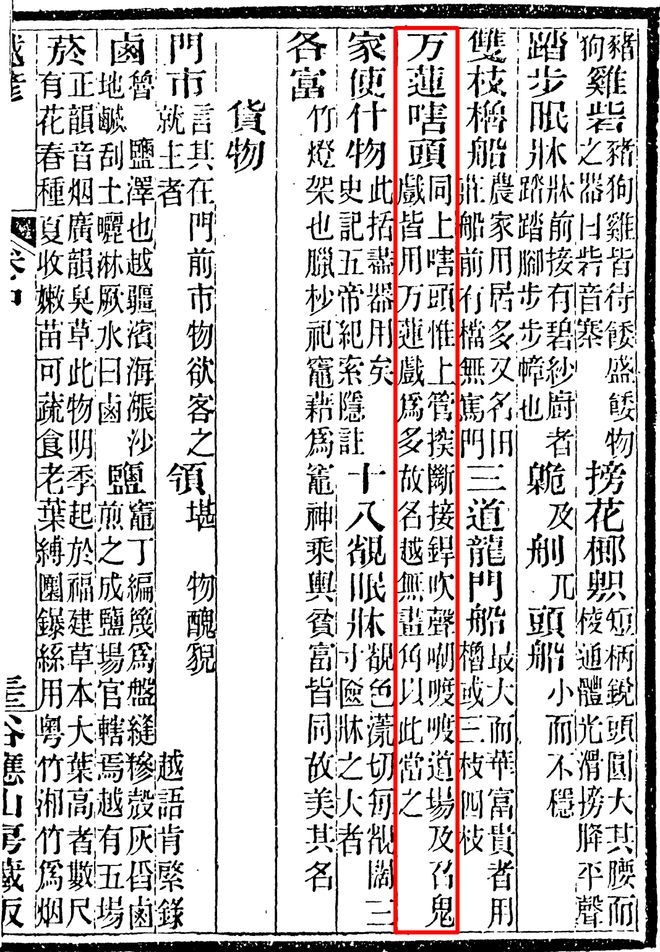

清代光绪年间辑录的越地方言的《越谚》里解释“嗐头”说:“

铜制,长四尺,作两秃,上管下夵,吹声嗐嗐然”。同书里还有提到“万莲嗐头”说:“道场及召鬼戏皆用,万莲戏为多,故名”,与鲁迅的说法相似,这“万莲”估计说的便是“目连”。

《越谚》,清·范寅

鲁迅所看的应该是绍兴目连戏中的《调无常》(也称“跳无常”),网上有一段七龄童原唱、骆继强配像的视频(这七龄童章宗信便是六小龄童的伯父)。

目连嗐头-《跳无常》(七龄童)片段

视频里无常登场的时有非常凄厉的连续号角声,便是由这“目连嗐头”吹响的。

《调无常》源于调腔,所以在新昌调腔的展出中更为完整(新昌是绍兴所辖的一个县),此剧种特色中还有鲁迅提到过的“女吊”“男吊”等。在网络流传的新昌调腔《无常》视频里,乐队被安排在舞台演出的后方,以乐师为参照物可以更清晰看出“目连嗐头”的尺寸非常细长,两支对吹。

新昌调腔《无常》,后面两根长号便是“目连嗐头”

目连嗐头虽为乐器,但实际上能吹出的音极为有限,所以不作为一般的演奏乐器使用,在《调无常》的演出里主要以其特殊的阴森的音色来充当氛围组。

但在新昌调腔里,目连嗐头也作动物拟音,乐队以此与角色无常形成情节上的互动,B站里有人专门将这段剪辑出来,非常诙谐有趣(《调无常》就是很诙谐的,一点也不恐怖)。

“目连嗐(号)头”拟犬声与无常的一段有趣对话,新昌调腔《无常》

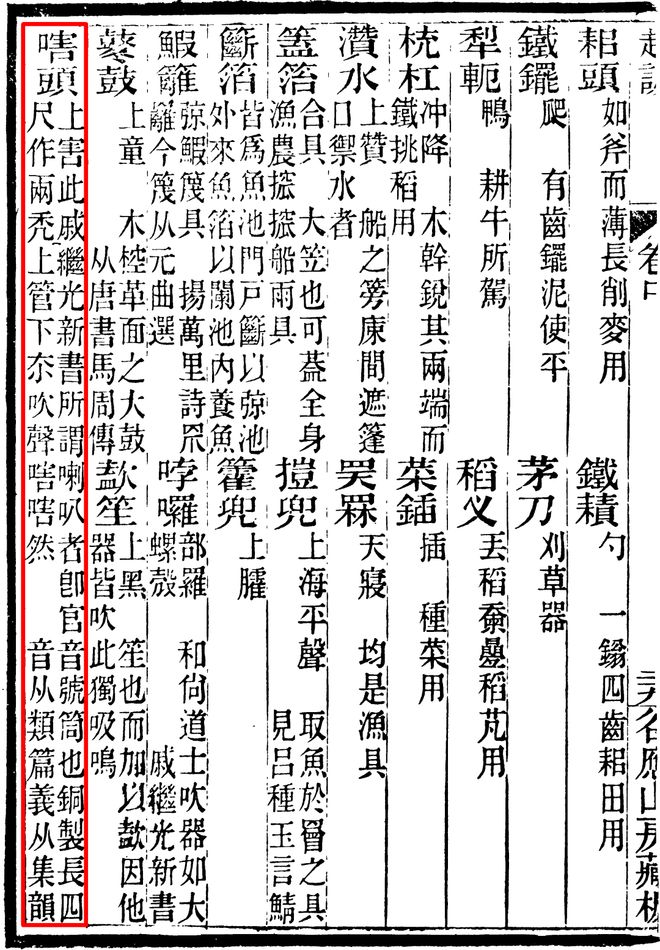

目连嗐头并不好吹,张政裕的文章里就提到为了让这类乐器更好吹,绍兴地区的目连嗐头会在加“哨片”,也就是类似唢呐的做法,而传统上是不加的。

张政裕:加了哨片的和不加哨片的是不是不能通用?你不能买个哨片直接这样塞进去吧。

高老师:对,不一样的,两种的,没加哨片的是最传统的,加了哨片的是后来他自己改过的。其实我们几个徒弟我们都不加(哨片)的。直接吹。不允许你这样子偷工减料。

——《浙江地区传统乐器“先锋”的乐器学考述》

加哨片和不加哨片的“目连嗐头”吹嘴

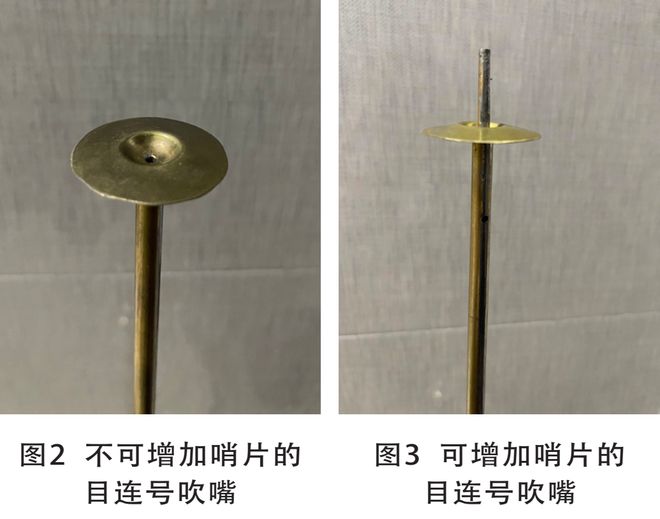

大都会博物馆馆藏的19世纪“喇叭”的吹嘴

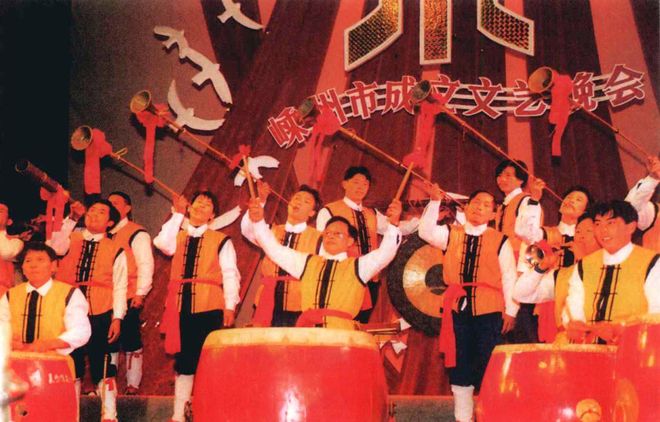

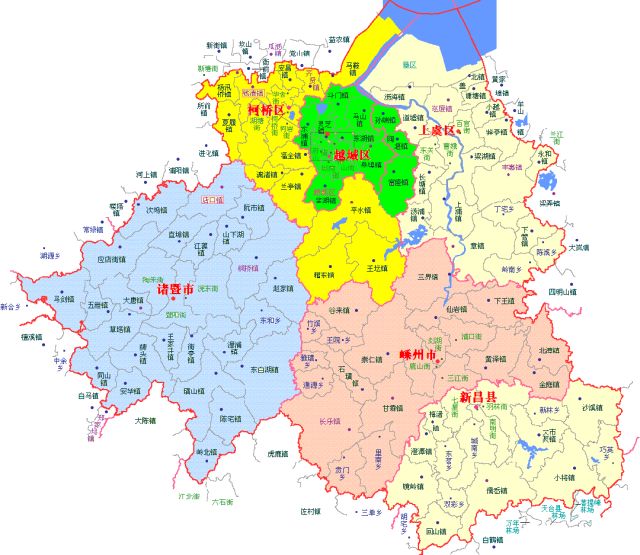

浙江地区的国家级非遗项目“嵊州吹打”里也有与目连嗐头很相似的乐器,称“尖号”(嵊州是绍兴市代管县级市,位置在目前绍兴城区与新昌县之间)。

嵊州吹打

绍兴地图,图源/百度百科

“xx吹打”一般指的是在民间以吹管、打击为主的乐器合奏里,金属长号也多是传统标配。这类合奏如今大多都已经是非遗项目了,但由于各地命名各异,一般称吹打、鼓吹、锣鼓、八音、十番、什锦等,所以名称上一般能看出是一类乐种。

嵊州吹打的介绍中有一条是专门关于金属长号的吹奏方式的,提到派系之一的“西乡一派以长乐镇农民乐队为代表,在传承中逐渐形成锣鼓与吹奏相结合的演奏方式,其中‘尖号’的吹奏方法,将吹气演奏改为吸气演奏,使得号声更加高亢激越,穿透力、传递力更强。这种吸气演奏法在全国民乐吹奏乐器的演奏中是极为独特的”。

我只找到一个视频号里有一段吹奏示范,与另一段嵊州吹打里的金属长号低沉发音有明显区别。

嵊州吹打中的吸气尖号

嵊州吹打《欢乐农家》

嵊州吹打里“尖号”的音色也与“目连嗐头”有差异,很多资料里如《中国戏曲志》沿用鲁迅的说法,认为绍兴地区有两种外观相似的直筒喇叭状金属长号,一种是专为目连戏所设的“目连嗐头”,另一种则是嵊州吹打里的“尖号”。

2

婺剧先锋:为赛会开道的号角声

最近婺剧《三打白骨精》大火,如果大家有看过现场(网上也有全部演出的视频)就会发现,演出开始后在唱完主题歌《一从大地起风雷》之后,白骨精出场之前,也有号角声吹响,但比目连嗐头更为低沉,似乎也符合鲁迅笔下所说“大约是鬼物所爱听的罢,和鬼无关的时候就不用”。

婺剧《三打白骨精》片段(音量需要调大一点听)

婺剧所用的这件乐器,外观与目连嗐头也极为相似,当地称作“先锋”。

在金华地区不仅是婺剧里使用,在板凳龙活动里也极为常见。世人一般只看后面的“龙”,容易忽略前面的仪仗和什锦班,当然如今也是减配了许多,但“先锋”依然还算是常见的。

金华板凳龙所用的“先锋”,有近一人高

金华板凳龙行进时会吹响“先锋”(拍得有点糊)

今年2月,浙江浦江板凳龙作为是全国10个受邀参加展演的非遗项目之一进京展演,翻了网上的照片和视频,只有浦江当地的媒体照片里不忘带上“先锋”。

先锋,图/浦江县委宣传部

板凳龙前的先锋,图/浦江发布

这种看似不起眼但实际上在当地人心中举足轻重的细节在我看来往往是民俗活动中最值得细品的地方。这是一个微末的线头,但可以牵出交错庞杂的过往。

金华地区小学生学吹“先锋”

提到浙江地区的戏曲乐器,金华“先锋”总是能占有一席之地。之所以能与鲁迅提到过的“目连嗐头”并列,可能源于目前保留下来的婺剧曲牌中“先锋”的使用非常吃重,民俗活动中也很常用。并且和“目连嗐头”一样,“先锋”的声音也非常独特,属于听过记不住但再听一定会想起来的,我看婺剧《三打白骨精》的时候就发现几次出现的“先锋”声,颇有一种沉睡的xx在觉醒的感觉。

婺剧曲牌《花头台》片段

但“先锋”应该与“目连嗐头”并为一列,还是和“尖号”并为一列,不同资料里的分类口径不同。《中国戏曲志》将“先锋”与“长尖”归为一类,而“目连嗐头”单独一类,而《浙江吹打》将“先锋”和“目连嗐头”归为一类,“尖号”另外一类。需要特别提醒的是,民间吹打乐与地方戏曲的关系十分紧密,用的往往就是同一套班子同一套曲牌,我认为这些资料过于局限在浙江地区的情况,如果考虑到其他戏曲及民乐里的高频出现,我觉得这些金属长号可算作一个大类,只是各有地方特色而已,毕竟就连嵊州吹打都能发展出两种吹奏方式。

如苏南吹打(也称苏南“十番锣鼓”,是流行于江苏南部的苏州、无锡、宜兴一带的民间吹打乐)里也有这类金属长号。

苏南吹打

其相关的国家级非遗项目“苏州玄妙观道教音乐”里也有使用。

苏州道乐

苏州道乐 《将军令》

3

喇叭铜角:来自明代的军中鼓吹

金华当地的朋友第一次跟我介绍“先锋”的时候,我就对这个名字很感兴趣,以为这个名字来源于“迎龙灯”活动中这件乐器所处的位置。后来才发现,这个名字应该是源于它本身的军乐身份,类似金属长号也有别名为“招军”。

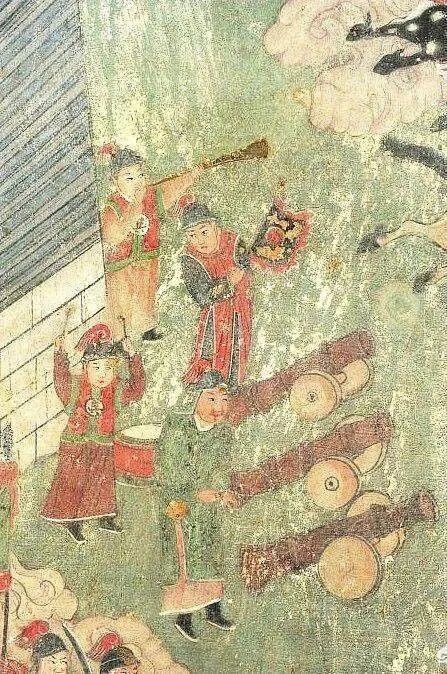

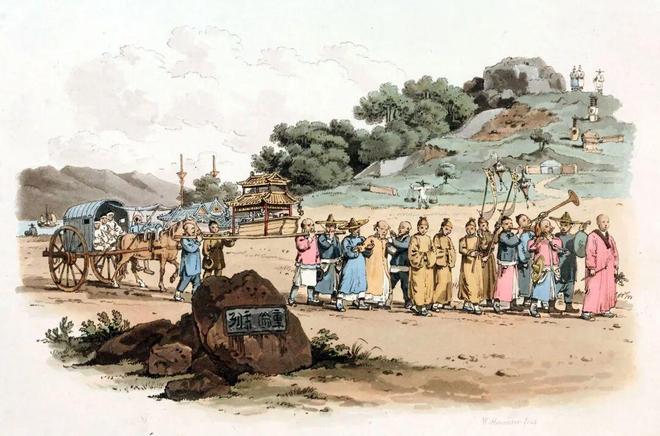

目前所见为数不多的明代军乐图像里,如北京延庆火神庙壁画里,就可看到吹长号、擂战鼓的画面。

北京延庆火神庙壁画中的金属长号

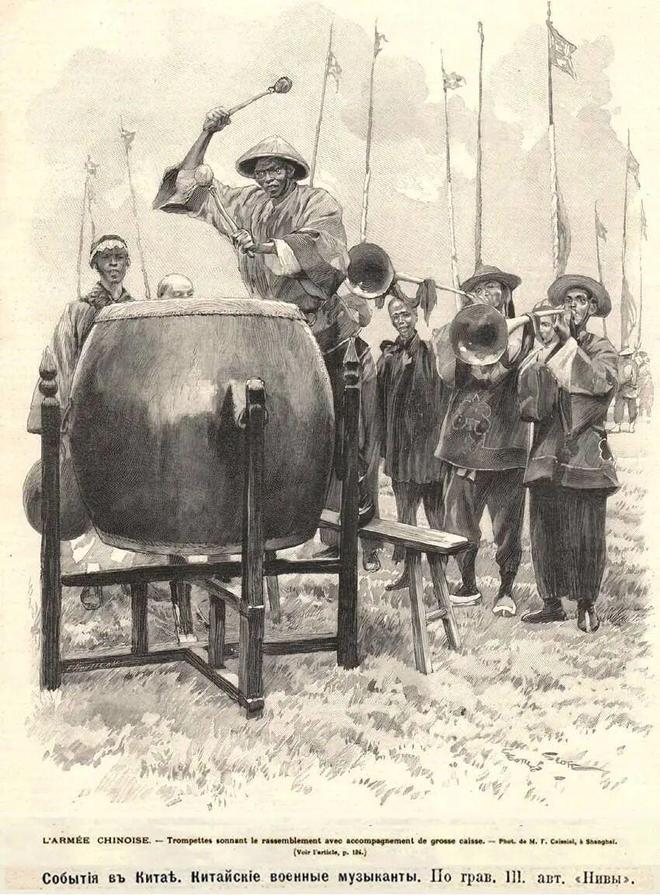

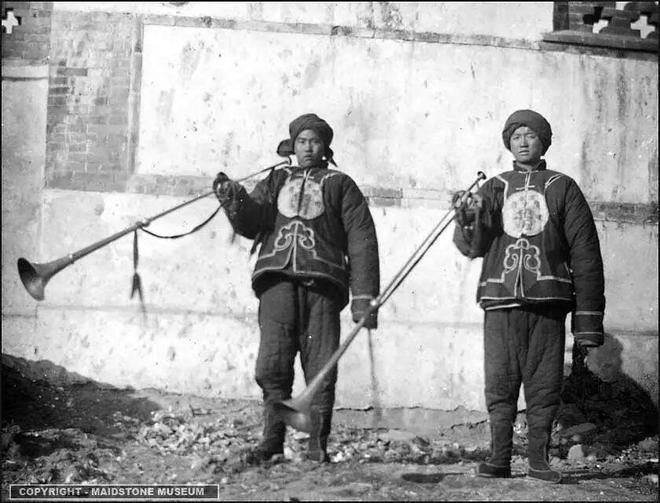

1900年清军在吴淞演练

康熙五彩盘

在明人《出警图》《入跸图》中也可以看到类似的金属长号。

明人《出警图》

明人《入跸图》

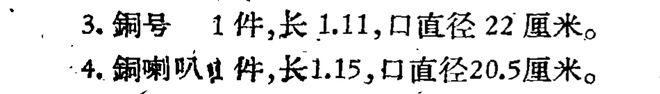

此外,1959年时在明初将领沐英墓里出土了两件乐器,发掘报告中分别称作“铜号”和“铜喇叭”,尺寸都超过了1米,但只见到过其中一件尺寸略小的文物照片,形制与如今的先锋、目连嗐头、尖号这类金属长号十分相似。

出自《南京江宁县明沐晟墓清理简报》

出自《中国音乐文物大系》

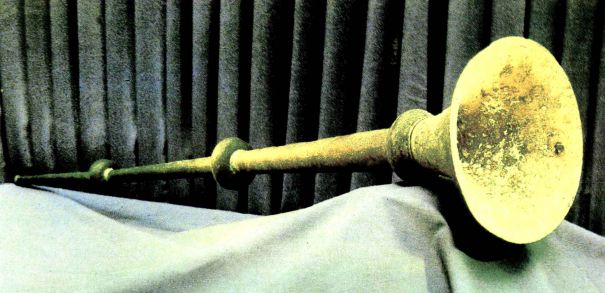

《三才图会》中将这类乐器称作“喇叭”,并点明了其用处:

喇叭:其制以铜为之,一窍直吹,身细,尾口殊敞,似铜角,不知始于何时,今军中及司晨昏者多用之。

出自《三才图会》

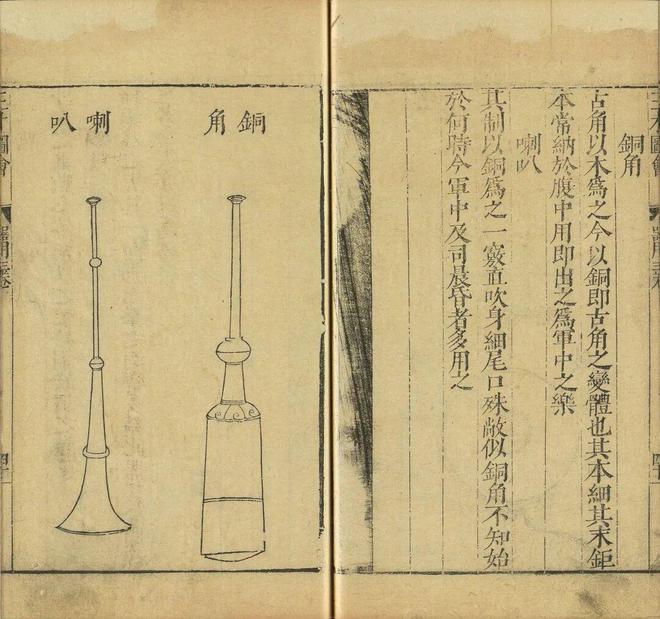

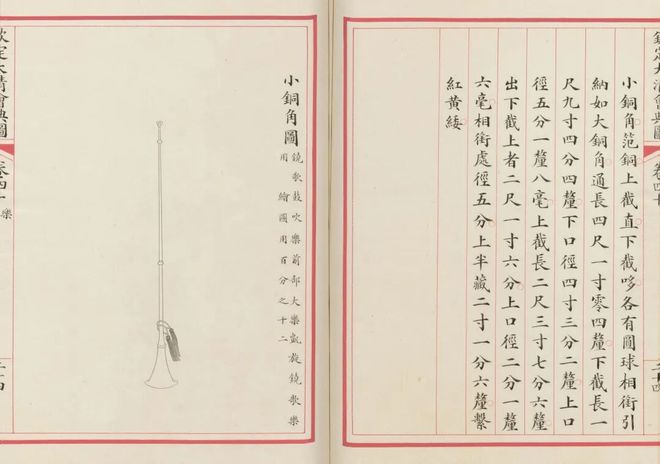

而到了《大清会典》中,则改叫上图中的这两件乐器为“大铜角”与“小铜角”。

出自《钦定大清会典图》

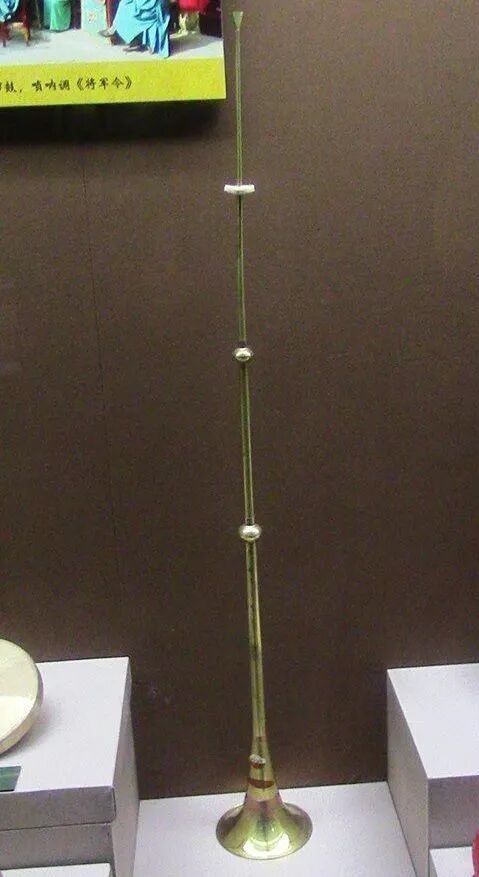

故宫博物院馆藏的清宫长号

这类金属长号如今看来很是陌生了,但它曾经应该是从官到军再到民都十分普遍的乐器,用作卤簿仪仗、赛会阵头、戏曲民乐、婚丧民俗等。天津博物馆馆藏的一卷仇英款《清明上河图》里就同时出现了民用迎亲与军用鼓吹的画面。

仇英款《清明上河图》局部

我们很熟悉的唢呐,在三才图会里却是通过“喇叭”,也就是这类金属长号进行介绍的,称“其制如喇叭”。

出自《三才图会》

而如今再提到民乐中的“喇叭”,却一般指的就是唢呐,鲜少有人再提这种金属长号了。在《越谚》里就说“嗐头”是“戚继光《新书》所谓‘喇叭者’”,同书另有“喇叭”词条,所指已是唢呐了,还提了依据“与戚继光《新书》所称者异”,也就是“喇叭”一词出现了同名异物情况,从金属长号让位给了唢呐。

齐如山在《国剧艺术汇考》中提到,这两件乐器都用做武戏,“大铜角”在京剧中称“号筒”,而“小铜角”称“挑子”,还可“用以代马嘶之声”。

挑子,《清会典》名曰“小铜角”,戏中亦用于武戏,或用以代马嘶之声,北平则于散戏时吹此。盖亦为国外输人之军中乐器。其制法,铜质形如喇叭,细而长,且管分三节,用时抽出吹之声极尖。

——《国剧艺术汇考》

但如今在京剧乐器的介绍里也常会提到“挑子”,但几乎不配图,可见使用上已经比较少了。

找到一段有吹“挑子”的片段,声音偏尖锐。

挑子声,京剧《挑滑车》“起霸”

在河南的一些地方戏曲资料中,如锣戏、越调、梆子等,会将这类金属长号称作“马号”或“马子号”,不知道是不是有“马嘶之声”的原因,但用途也多用于烘托战争场面。

目前也有一些地方非遗是以金属长号为核心申报项目的,如蓬莱大杆号、黔江帅氏莽号等。

蓬莱大杆号

黔江帅氏莽号

4

金属长号:吹到民间的生老病死

然而这类金属长号在资料里的名称并不统一,除了前文提到的“目连嗐头”“先锋”“尖号”“喇叭”“小铜角”之名外,比较常见的名称还有是“长尖”“尖子号”“长号”“大号”等,名称大约是从这乐器的形态和音域而来。也有地方称作“三节号”“班三节”等,因为是由三节金属套筒组成,有些可拆卸、可伸缩。

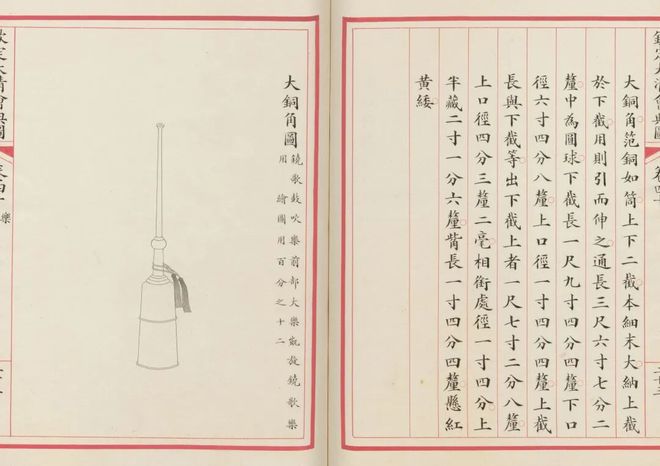

大都会博物馆馆藏的19世纪“喇叭”

中国民族音乐博物馆馆藏的喇叭

东方乐器博物馆馆藏的铜角(班三节)

从各异的名称也可以看出,这种直筒喇叭状金属长号似乎处于学术盲区,各地在介绍戏曲民乐等提到这件乐器的时候,很多时候都直接介绍这是自己的地方传统乐器。但目前看来它的辐射范围很广,就连少数民族都十分常见,有的资料里用的还是少数民族的音译名(目前我找到有资料有图或有影音的就有苗族、白族、畲族、彝族、布依族、土家族、水族等,)。

苗族长号

水族长号

彝族过山号

白族长号

土家族汉号

目前这类金属长号的使用,我觉得大概可以概括为这么几类——

①军乐及有军乐遗存痕迹的各种民乐,如各种鼓吹、吹打等,有的则是在保留的曲牌中使用,进而作为戏曲伴奏,多为坐奏。

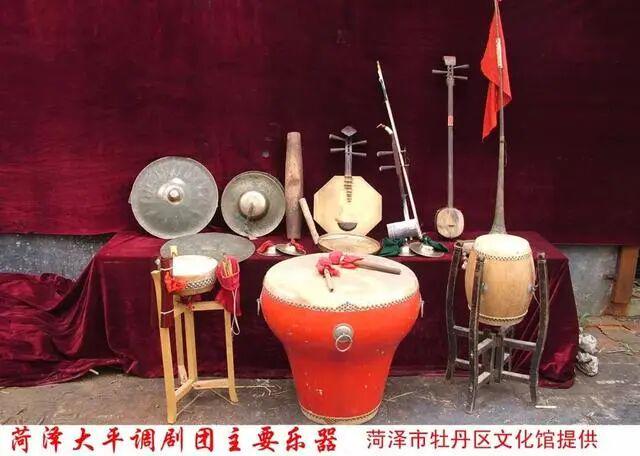

没人统计过,但从我自己找的资料看,梆子腔、高腔系统的相关剧种里传统上大多都有过使用金属长号。河南平调甚至还有一句谚语,“四大扇、两杆号,一听就是大平调”,指的是一对大铙、一对大镲和一对金属长号,可见其演奏乐器和伴奏风格。

濮阳大平调

大平调所用乐曲

但戏曲上目前金属长号是越来越少了,民间吹打、鼓吹里保留比较明显,但它们的问题是自己本身整体传承都存在困难。

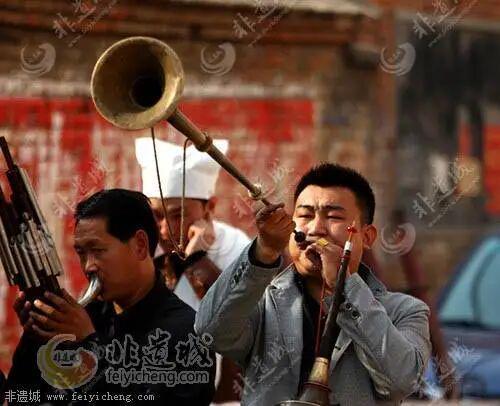

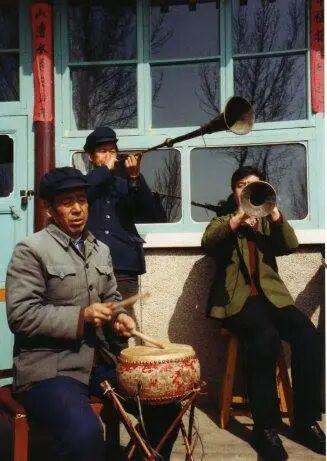

鲁西南鼓吹乐

阳高晋北鼓吹

锣戏

苏南吹打

②仪仗及礼仪用乐,如各种迎神赛会、社火活动、迎亲送葬等,一般是在行进中使用。

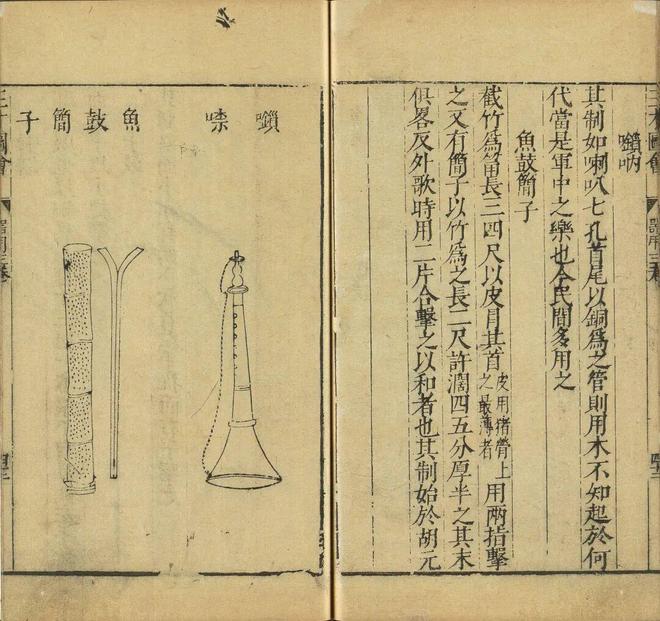

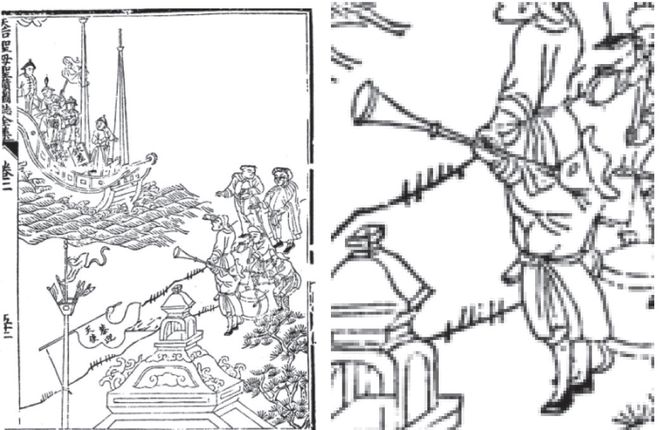

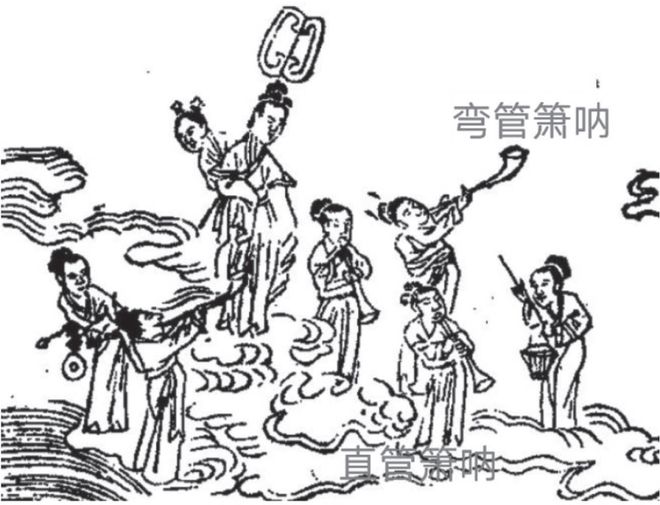

比较值得提一下的是与妈祖信仰有关的“箫呐”,也是这类金属长号的别称之一。金属长号类乐器常见的还有两种(感觉对于现在的人来说可能不算“常见”),一种是弯头喇叭的号头,一种是头部呈现筒状的铜角,目前是按照与妈祖相关的古籍插画来考证,认为直头和弯头的喇叭都可算“箫呐”。

直头喇叭与弯头喇叭

妈祖相关版画中出现的乐器

大甲妈祖哨角队

不过按照记载和考证来说,与一般地方吹打、鼓吹相近,但多了一层妈祖信仰的色彩。

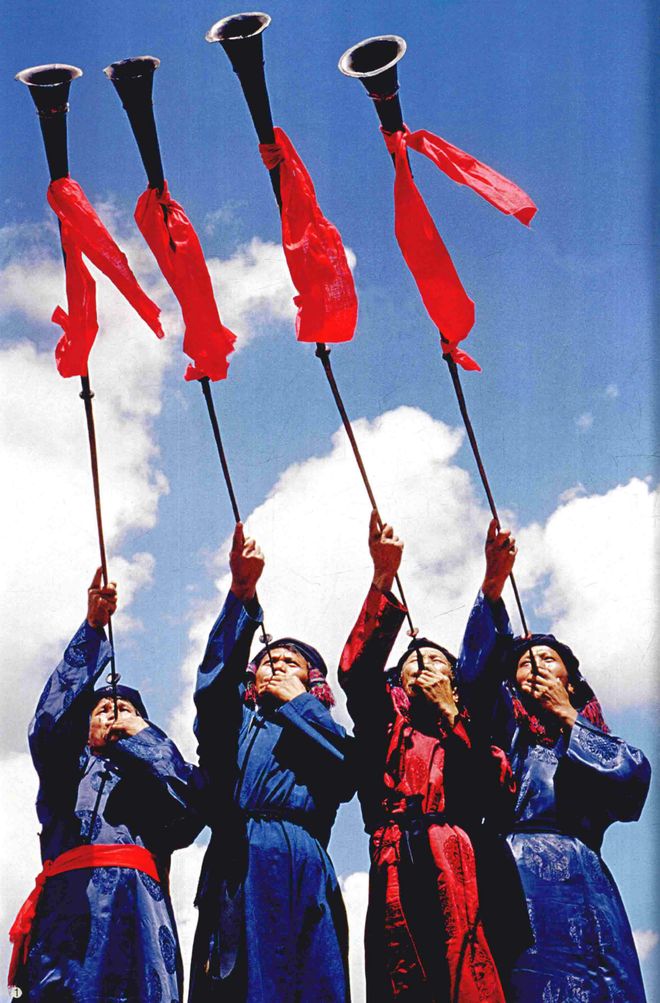

③特定节日或场合中吹奏,具有一定的象征意义,尤其如今在少数民族地区里作为旅游表演很常见,一般是多支长号共同吹奏,阵容和音量上颇为壮观。

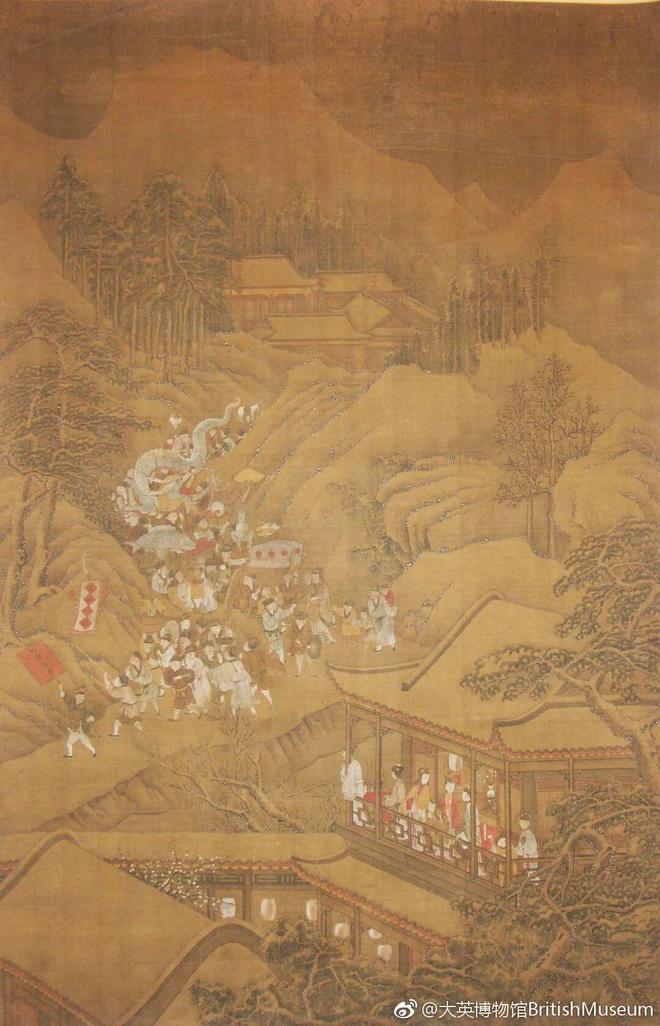

在找图像资料的时候,我还发现可能是曾经用于节庆活动颇多,这类金属长号和其他吹打器乐可能在某个时期还和“元宵”高度绑定,成为节庆的一种特定意象。

大英博物馆馆藏,描绘元宵佳节的十八世纪立轴画

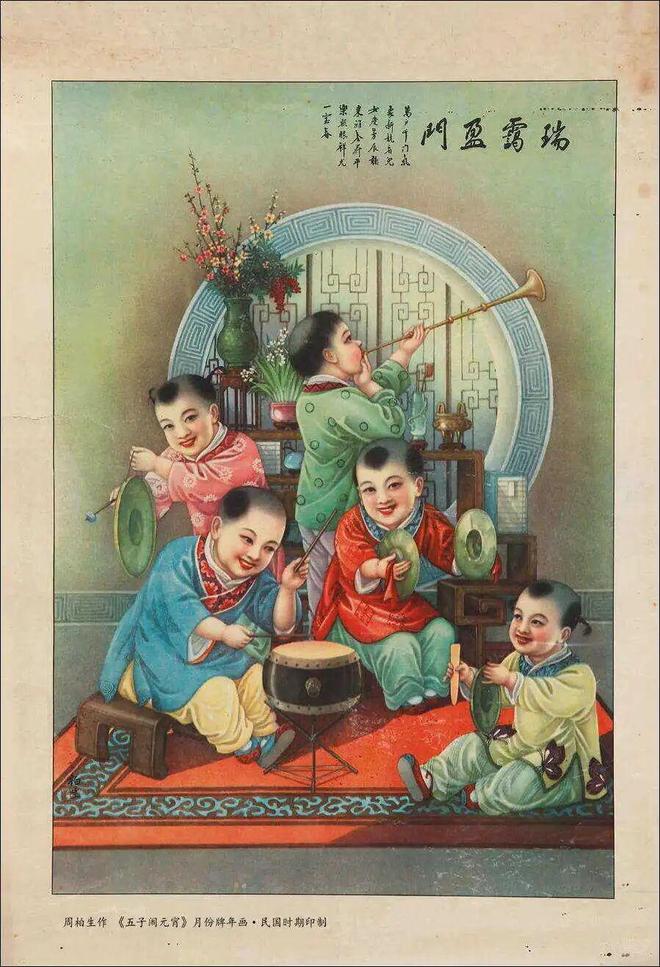

周柏生绘《五子闹元宵》

李芳园绘《元宵佳节》

周幕桥绘《庆赏元宵》

没想到我们这篇文章是从鬼月、中元节进来的,却能结束在新年、元宵节上。以上这些,其实都是这类乐器曾经渗入民间仪式生活的方方面面所残留的痕迹,它既可以迎亲也可以送葬,既可以娱神也可以娱己,既可以上阵厮杀也可以鸣锣开道。戏曲改革的时候,乐器中最早退出的似乎就是它,丧葬改革的时候被丢进火堆的也是它,如今我们最早遗忘的,似乎还是它……

(其实我已经砍掉了很多想介绍、想说的内容,但无奈本文还是超级长,内容太冷门也没啥分篇的必要了。挖这个“坑”的是完全没想到这坑几乎没人填过,但intp还是很开心自己满足了自己的好奇心……也感谢你们看到这里!)

本文完

作者 | 春梅狐狸

* 最近的文章 *

(点击封面图片可跳转至文章页面)

春梅狐狸 传统服饰

脸着地的藏狐,故纸堆里的服饰爱好者

笔者已出版《图解中国传统服饰》《图解传统服饰搭配》,请多支持

如果喜欢 ❤ 记得关注

(小红书搜索“大尾巴阅读室”可解锁更多碎片感悟)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6