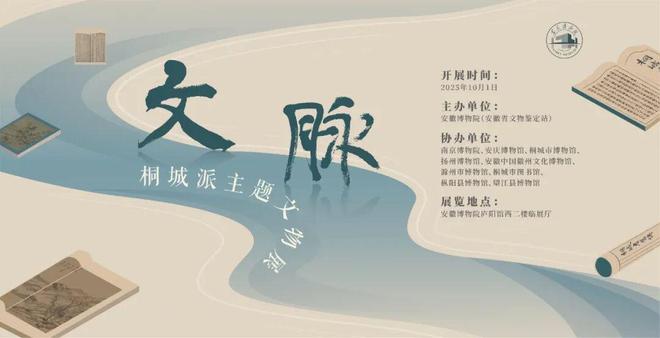

“文脉——桐城派主题文物展”今日开展

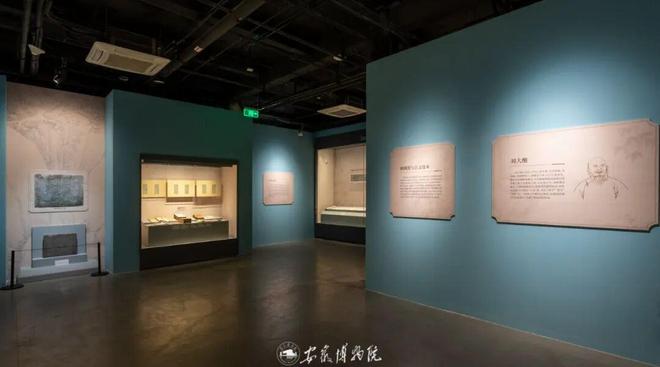

10月1日,“文脉——桐城派主题文物展”在安徽博物院庐阳馆(老馆)西二楼展厅正式开展。

本次展览汇集安徽博物院、南京博物院、安庆博物馆、扬州博物馆、桐城市博物馆等10家收藏单位藏品,展出总计220余件(套)珍贵文物,门类涵盖手稿、信札、书画、著作刻本、文房用品等,通过丰富多元的展陈手段全面呈现桐城派的深厚底蕴与所取得的卓越成就。

桐城派崛起于清初,鼎盛于乾嘉,余绪延至近现代,是中国文学史上作家最多、历时最长、影响最大的文学流派。桐城派提出“义法”主张,强调“义理、考据、辞章”并重,形成清正雅洁的文风,主导清代文坛两百余年。方苞、刘大櫆、姚鼐被尊为桐城派“三祖”,师事、私淑或膺服他们的作家,遍及全国十余个省,计1000余人。

第一部分 古文桐城 归聚千人

“古文”指先秦两汉以来的散体文,是相对于魏晋南北朝骈体文而言的。清代,以方苞、刘大櫆、姚鼐等为代表的“桐城派”文人立志振兴古文,回归唐宋八大家的传统,并对古典散文做了系统地总结,以古文家的自觉意识对散文文体进行深入开掘和细致打磨,文辞雅洁,结构谨严,剪裁精当,平易畅达,杂以说理,辅以考证,为古文注入了新的活力。在“古文”旗帜的引领下,桐城派绵延二百余年,归聚作家一千余人,成为清代文坛上最大的古文流派。

展厅实景

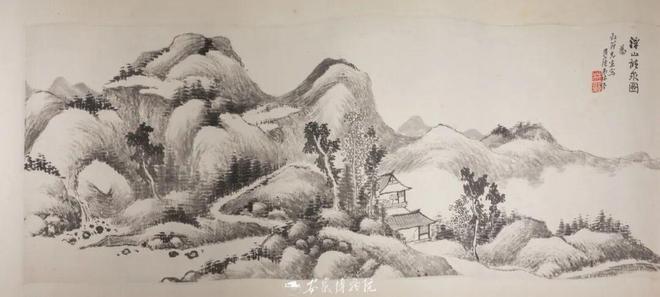

清 林纾 《浮山听泉图》

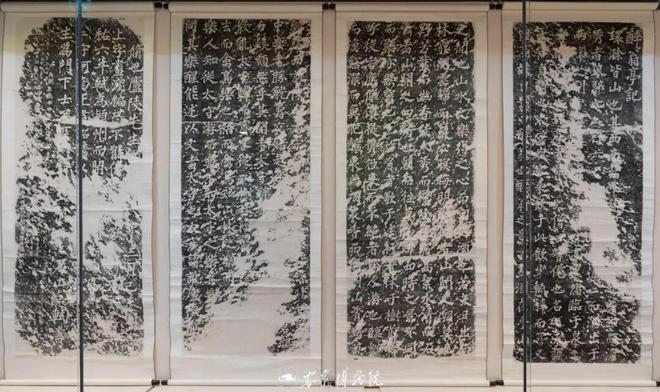

苏轼书《醉翁亭记》碑拓本

第二部分 著书立言 翰墨留香

桐城派不仅是文学流派,也是学术流派、文化流派,他们在经学、史学、诗词、艺术等领域都有着诸多建树。他们博览群书,通晓古今,提出学问之事,义理、考证、文章,三者相济,不可偏废,折中汉学与宋学,开启桐城派治学的新途径;他们志趣高雅,能书擅画,寄情于翰墨,悠游于艺林;他们著书立言,将学术成果留存于世,使桐城文脉传衍不绝。

展厅实景

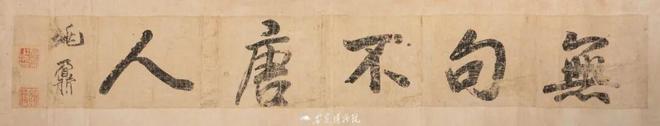

清 姚鼐 “无句不唐人”行书卷

清 姚元之 《瓜果图》(局部)

第三部分 为官从教 经邦济世

桐城派文人大多通过读书、科举的途径取得功名,或入仕为官,或入幕为僚,或坐馆讲学,主要从事与行政、文化、教育相关的工作,有利于桐城古文理论的传播。他们崇儒重教,回报乡梓,扶助宗族,重视家风、家训,为桐城当地文脉传承起到了积极作用。他们主张经世致用,奋发进取,具有强烈的家国情怀,为国家和社会的发展贡献了智慧和力量。

展厅实景

清 《方观承画像》

清 《甲申浙东海防图》册其一

桐城派,如一股奔涌的清泉,浸润清代文坛二百余年,文脉深远。其风绵延至今,故里后学辈出,勉成国器,“院士之乡”誉满天下。

时值国庆佳节,诚邀您走进老馆西二楼展厅,赏读先贤遗珍,品味“文脉”幽香。

end

供稿:李鹏飞

视频:章辉

编辑:张梅

审核:刘东

终审:刘华伟

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6