本文作者: 春梅狐狸

新书《图解传统服饰搭配》已上线,请多支持

我前阵子去看了大热婺剧《三打白骨精》(精彩,推荐,没有观赏门槛,非戏迷友好),这出新编戏在网络上有一段非常出圈的表演,就是白骨精的变装——

8月24日镇海大剧院演出拍摄(视频转GIF)

相比我们所熟悉的川剧变脸仅在面部有所变化,婺剧《三打白骨精》的变装还增加了服饰的变化,网上将这种称作“帽衣变脸”(也有称“衣帽变脸”),并冠以“濒临失传的非遗绝技”之名。

虽然这些内容都是正经媒体发出的,但很遗憾,他们在“非遗”上又一次胡说八道了。

“帽衣变脸”的媒体宣传

为啥是“又”呢?之前在《》里就举例过,之前媒体大肆报道的“火壶”表演就不是非遗,很不幸,上面截图的这些正经媒体都中了,相关内容都还保留着(写这篇的时候专门去一一搜了)。但毕竟只是把非“非遗”的说成“非遗”,不算最丢人的,在“非遗”上各种以讹传讹、制造谣言都快成很多正经媒体的特长技能,并且擅长把没有的事儿当成新闻发,转发扩散后被piapia打脸后就会把原来的内容删除,再摇身一变指责是网友们如何如何、一顿甩锅才是最恶心人的。

B站@小Q不是导盲犬 视频《彻底打假:“韩国申遗溯源”谣言溯源,谁造谣?谁传谣?》(BV1BzvczMEoz)

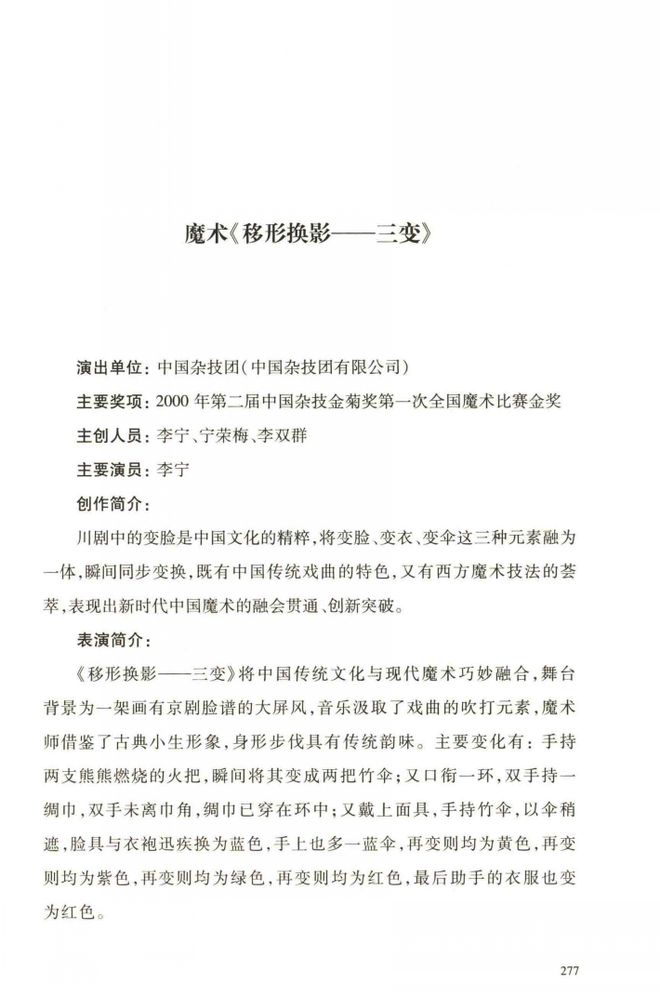

这个所谓的“帽衣变脸”非遗绝技,实际上早在2000年就出现了,并且是2001年的春晚节目《杂技组合》中的魔术段落,正式节目名为《移形幻影——三变》(或称《幻影三变》)。名称里的“三变”是变脸、变衣和变伞,除了手中的伞以外,其他变化程式与网络传播视频里的“帽衣变脸”、婺剧《三打白骨精》中的表演段落别无二致。都是穿着长袍古装,站在背景墙前,变装时身体不作转身回避,仅用一些动作或道具作为障眼法,如魔术《三变》中用的是伞、婺剧《三打》用斗篷、网络视频用水袖。

2001年央视春晚《杂技组合》中的魔术片段(视频切片转GIF)

魔术介绍,出自《新世纪杂技作品精粹 2000-2020》

如果这是一项非遗绝技,2001年的时候就不会以魔术的形式上春晚,而是上戏曲晚会,表演者也不会是中国杂技团,而是某某剧团。

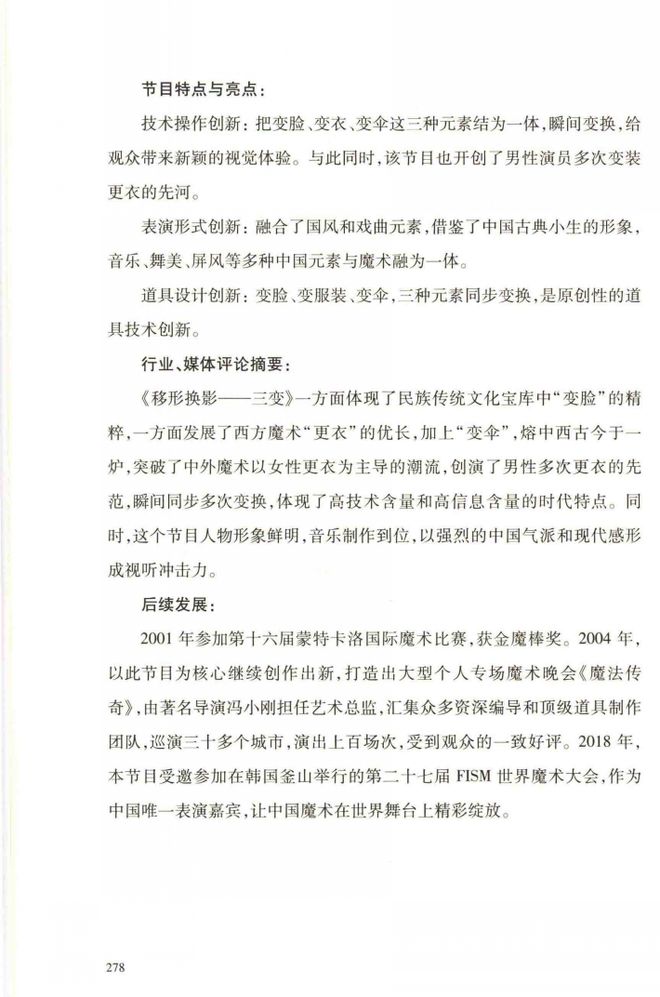

事实上,这不但是一个魔术节目,还是2000年在国际上拿奖的魔术节目,这也是这个节目能够登上2001年春晚的原因。

相关新闻(网址:https://ent.sina.com.cn/h/29500.html)

相关新闻(网址:https://ent.sina.com.cn/2004-01-05/0256269644.html)

相关新闻(网址:http://news.sohu.com/05/30/news205693005.shtml)

从当年的新闻报道中可以看出,“变脸”部分应该是吸收或参考了川剧,但变衣以及变衣变脸组合则是这位魔术师李宁的创作。不过这个魔术不难揭秘,加上影响力很大,很快先是各地的杂技团也都有这个节目表演、然后很多个人魔术师也都可以表演,还登上了不少电视晚会。

不同人表演的《幻影三变》,道具布景基本一致

在网上甚至可以搜到不同人发布培训“幻影三变”的信息,就算有谁把它申报上了“非遗”也了离所谓的“濒临失传”有点遥远吧!(关于一些非遗申报乱象见《》)

网络上各种培训“幻影三变”的信息

其实只要稍有戏曲观赏经验,就会发现媒体们发布的所谓“帽衣变脸”视频是很奇怪的。

因为戏曲中虽然存在着各种绝技,但它们是依托于戏而存在的,就像婺剧《三打白骨精》里的变装是用在了白骨精这个角色出场时用来展现她的变化之能,为了后面白骨精多次变化不同形象欺骗唐僧铺垫的。

婺剧《三打白骨精》,8月24日镇海大剧院演出场

而媒体发布的视频,看不出情节,仿佛是为了炫技而炫技,那它的状态更接近于杂技表演秀,而非戏曲,就像我们在海底捞看到的那些。

新闻发布视频(视频转GIF)

总不能去海底捞看了“变脸”,扭头就说自己看了川剧吧……好吧,的确会有人这么干,还不少,虽然不一定发生在海底捞“变脸”上,但的的确确频繁发生着其他很多地方。一部分是为了博眼球,还有一大部分是真的不懂装懂,还把类似的行为自我洗脑、自我宣扬为弘扬国粹。

媒体的“帽衣变脸”视频还真就是来自于表演秀,并且这个绝技的宣传也和这个表演秀有很大关系。

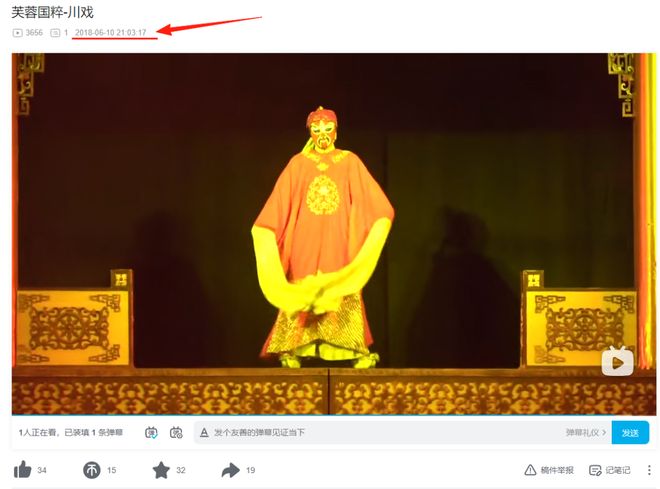

我在B站搜到,早在2018年6月就有人录制并在网上发布了这场表演秀中这段变装内容了,服装、表演方式、表演台的花纹都和如今媒体发布的如出一辙。而2019年1月的视频里可以看出,这段表演是在舞台靠后的一个有黑色幕布背景的台子上完成,用的是和魔术《三变》相似的手法。

B站视频截图(BV1oW411c712)

B站视频截图(BV1yt41187Yx)

这些视频标题里露出的名称“芙蓉国粹”便是演出秀的名称,所属公司为个人持股,注册成立于2006年,而公司官网称“始于2005年”,不论哪个时间都要晚于魔术《三变》的拿奖年份。

目前这家公司的官网还在,但显示已经乱码,看起来更专注于小红书的媒体矩阵来进行经营宣传,发布内容就是将演出照片或视频编辑出不同的标题进行发布。2023年3月发布的相关视频标题为“即将失传的非遗绝技变衣服你看过吗”,而2023年12月另一个账号(俩账号不一样,名字里多了个点)发布的视频标题为“川剧即将失传的绝技- 《衣帽变脸》”,于是这个绝技就有了一个“衣帽变脸”的名称,看起来似乎更煞有其事了。更早一些的视频里则显示,他们还给取过“变脸衣帽”等名称。

该演出团体经过认证的账号

小红书相关视频笔记截图

相关视频号内容截图

差不多也是有了“衣帽变脸”(或称“帽衣变脸”)的这名称以后,正经媒体们开始不假思索地转发宣传,毕竟有“马”才好“指鹿”啊!网络上只要带有“衣帽变脸”或“帽衣变脸”的信息几乎都是2023年12月后开始发酵的,就连百度百科词条都是2024年5月才创建的。

百度百科相关词条截图

在魔术拿奖的二十多年后,忽然它就成了失传的戏曲非遗了,在一些关于“帽衣变脸”的内容里依然出现了许多我们熟悉的宣传话术,如“震惊老外”“难度逆天”“濒临失传”“全国会的不超过十人”“古人的智慧”“真正的国粹”……实在是,真正的戏曲不屑一顾,戏歌魔术反倒惊叹不已。

尤其是现在网上有很多“非遗”赛道的账号,那么名录里的非遗项目不去挖掘,这种网络假非遗的内容做得飞起,找资料的发现腾讯新闻《非遗新生代》节目官方账号连“帽衣变脸”的非遗身份都编好了,说它“在2006年被列入国家级非物质文化遗存”。如果这些账号对“非遗”有一点点起码的认识,就会知道即便是“变脸”本身也不是一项非遗,而是川剧非遗里的其中一项绝技而已。并且,这么短暂简略的形式,除非是低层级非遗(他们有时是真乱来),也是无法申报成为一个项目的。你们这做的哪是非遗账号啊,分明是网络猎奇视频精选;某些受众喜欢也不是非遗,而是奇人奇观奇谈罢了。

相关视频号内容截图

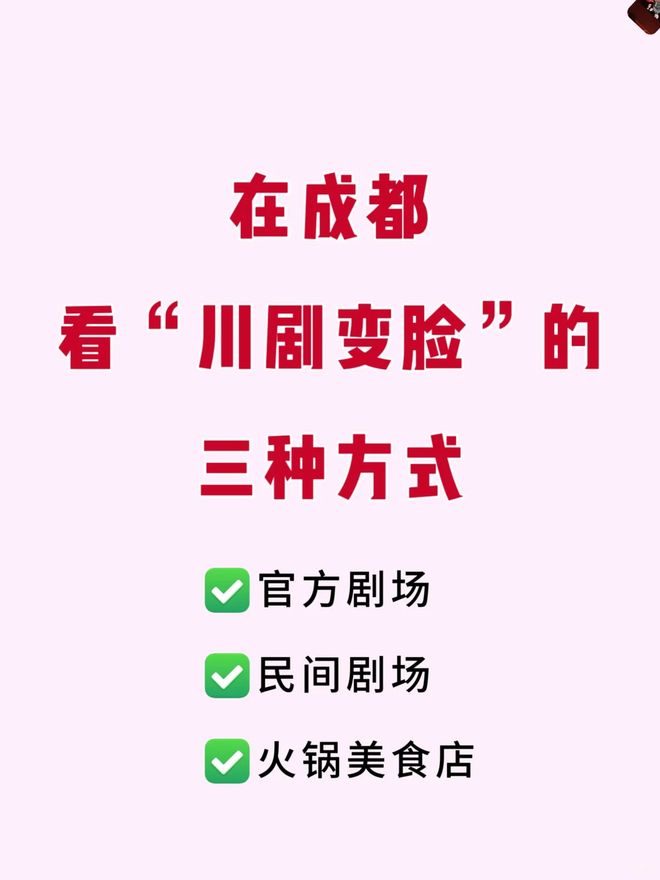

“芙蓉国粹”之所以需要如此卖力宣传,是因为它就是卖票的演出,主要接待的就是游客,并且这类演出在成都非常多。这类演出其实也不仅仅只有变脸变装,而是会将各种绝技杂技、片段演出集成一个大杂烩,且不仅限于戏曲,只不过“变脸”是做广为人知的绝技,川剧听起来也是最厉害的名头罢了。

小红书用户 天府圈川剧变脸门票 整理内容

而成都那么多的相关演出,内容也大同小异,“帽衣变脸”也不仅仅只有“芙蓉国粹”,前面已经提过了,魔术《三变》成名早流传广,不算多罕见的技能。而且光看看成都能演出这些技能的人,也不至于宣传成“濒临失传”啊,即便不算“遍地都是”也该是“广为流传”啊!

在所谓“帽衣变脸”成为热点之前,这些演出对于“变脸”这引流热点的挖掘主要是增加“头”的数量,如六头变脸、八头变脸,和“帽衣变脸”一样也都是脱离了戏曲的纯粹技能展示。甚至于孙霆曾经提到,这种多头变脸也与川剧没关系,而是上海奉贤区的一项非遗(低层级非遗真的什么项目都敢报啊)。我找了一下相关信息,发现也是2011年就上过央视了(怪不得现在上央视了得上小红书吆喝,原来大家真记不住啊!),形式与这些所谓“川剧秀”中表现的一样。咱就是说,川剧秀里咱能提高点川剧浓度么!

小红书网发布的成都另一处演出变脸秀的“八头变脸”内容

曹群来多头变脸的央视表演截图

曹群来“多头变脸”的本地媒体报道

看到这里你就会发现,虽然在宣传词上不断地推陈出新,但在实际的表演内容身上反而一直在原创框架里打转。

比如,有没有想过,为啥川剧变脸表演里的装扮都是类似的,如果说姿势道具不变可能是与机关有关,但为什么就算有些人变脸变出哈士奇、表情吗也没有大改衣帽的样式呢?这是因为戏曲绝技本来是存在于戏之中的,当它最初进行单独的绝技表演时就延续了原本这出戏里的装扮。而一些表演绝技的人,并没有去追溯这个过程,仅是单纯进行模仿,也就不知道究竟哪些地方是可以进行更改创新的、哪些地方又是真正不可改动的骨子部分。

餐馆中的“变脸”绝技

变出各种表情包的“变脸”表演

正是因为有故事与角色的限制,戏曲中的绝技从来都不是无限制夸张的,变脸的数量也不是越多越好,更不存在多头变脸这种需求,所以了解戏曲的人一看这些表演就知道这些跟戏曲没什么关系。

根据老艺人们的回忆,川剧中的变脸历史也并不长,“是在清代嘉庆年间由文武小生康子林所创”,并且最初只用在川剧《归正楼》里作为角色展示自己的易容术,大多数“变脸”表演的装扮就是来自于此。这戏又叫《三变化身》,所以是一次只变三张脸,其实也不可能变得太多,否则非常影响戏的节奏的。

川剧《归正楼》,变脸角色为“贝戎”

后来50年代改编《白蛇传》,在《金山寺》一折通过斗法这个故事需求里加了许多绝技展示,将法海的法器拟人化演出,设置角色“钵童”的变脸展示它与白蛇缠斗时的各种变化。

川剧《白蛇传》,变脸角色为“钵童”

川剧中的“变脸”也并非等同于戏曲“变脸”,更确切的说法应当将它称作“扯脸”,从这个名字就可以大致猜出这种“变脸”的主要诀窍在道具机关以及相应的手法配合。

它是事前将脸谱画在一张一张的绸子上,剪好后将每张脸谱上都系一根丝线,再一张一张地贴在脸上丝线则系在衣服的某一个顺手而又不引人注目的地方,随着剧情的进展在舞蹈动作的掩护下,一张一张地将它扯下来。

这也是为什么“变脸”可以走遍海底捞的原因,因为脱离了戏曲的“扯脸”并没有很多人想象地那么绝密,与大多数戏曲绝技相比也远谈不上“台下十年功”。

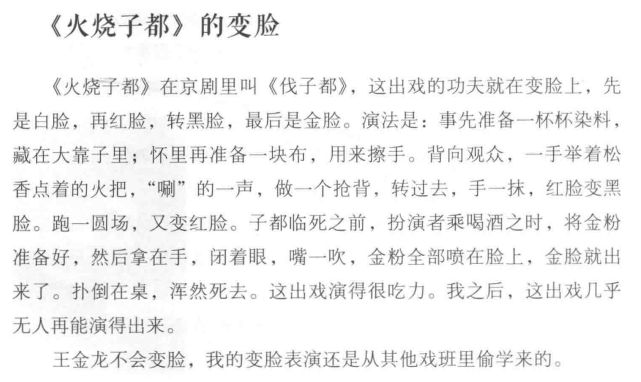

“变脸”在很多剧种里都有,并且不同剧种之间的相同剧目往往会互相借鉴绝技。比如婺剧就有自己的变脸,比较有名是婺剧徽戏《火烧子都》里,分别变化为白脸、红脸、黑脸以及金脸,使用的方法是油彩涂抹和金粉吹脸,所以这种变脸方式又称作“抹脸”“油彩变脸”“抹黑变脸”和“吹脸”“吹粉变脸”等。这种变脸的变切换不是在瞬间,而是有一个过程,人物的变脸是伴随着剧情递进,也就是演一段变一张脸、再演一段再变一张脸。

出自《浙江婺剧口述史》

婺剧《楼胜折子戏专场》---《火烧子都》(B站视频截图)

看上面这个截图大家都能明白,为何说戏曲的绝技是要服务于故事和角色。这种变脸很少被拿出来作为戏曲绝技展示,因为对于一般人来说它不够“绝”,并不具备类似奇观的观赏性,但在戏曲里应用得当则会格外出彩。

这恐怕也可以解释,为何“扯脸”会出现得那么晚,并且长期只存在于《归正楼》里,因为它在戏曲里的使用非常受限,这种薄绸制作的面具也非常影响演员表演,所以变脸也往往是在短时间内一次性变化多张。像婺剧《三打白骨精》里,也是在出场时作为交代人物背景使用变脸变装,加上故事本身是神魔题材,和前面提到的川剧《金山寺》改编一样比较便于插入各种绝技。

除了“非遗”的真假以外,类似现象还总让我想起一句话“爱具体的人,而不是抽象的人;要爱生活,而不是生活的意义”,套用在文化上应该表示——爱现实的非遗,而不是虚名的非遗;爱真实的文化,而不是文化的大旗。

本文完

作者 | 春梅狐狸

* 最近的文章 *

(点击封面图片可跳转至文章页面)

春梅狐狸 传统服饰

脸着地的藏狐,故纸堆里的服饰爱好者

笔者已出版《图解中国传统服饰》《图解传统服饰搭配》,请多支持

如果喜欢 ❤ 记得关注

(小红书搜索“大尾巴阅读室”可解锁更多碎片感悟)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6