如何以当代艺术回应古建筑?9月29日,山西晋城的“古建新语”当代艺术展对这一话题给予了回应。该展览以晋城的城市体验中心开馆为契机,以双展:群展“斗转星移”和艺术家邬建安个展“第八十天”的形式,展现了十多位艺术家对于古建文化的解读与诠释。

山西晋城,有“中国古建博物馆”之美誉,现存古建筑5447处,其中全国重点文物保护单位72处,数量位居全国第四,宋金以前木构建筑更占全国总数的三分之一。这些历史瑰宝共同构筑了这座城市“一步一千年”的厚重历史底蕴。

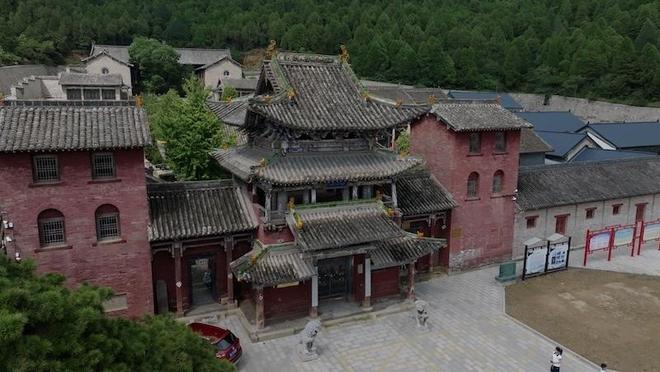

晋城高平崇明寺中佛殿

晋城高平定林寺山门

澎湃新闻了解到,此次“古建新语”展意挖掘晋城古建文化,将古人对宇宙的洞察、文明的传承与对土地的敬畏,转化为可感知、可触摸的体验,以当代艺术重新解读与诠释古建文化。

“古建新语”展也是晋城城市体验中心的开馆展。该场馆位于凤台公园内,总占地面积约9.3万平米,周边景观绿化面积6.3万平米,总建筑面积3.06万平米,室内布展面积1.24万平米。建筑设计以“天圆地方、天人合一”为哲学根基,主体呈圆形,斜向米白色陶板双层幕墙承载着“螺旋上升、蒸蒸日上”的寓意。

晋城城市体验中心

晋城城市体验中心共分六层,该场馆意在通过沉浸式场景、数字交互、全景数字沙盘等展陈方式,构建从“观看”到“感知”的多维互动体验,系统呈现晋城的历史文脉、规划蓝图、产业创新与未来愿景。

晋城高平铁佛寺二十四诸天

在晋城城市体验中心的展厅中,“古建新语”展为双展联动:包括群展“斗转星移”和艺术家邬建安个展“第八十天”。其中,群展“斗转星移”分为“苍穹”“天机”“厚土”三个章节,以晋城玉皇庙二十八星宿彩塑为灵感,汇集装置、绘画、雕塑、摄影等多元媒介的创作。参展艺术家包括陈哲、成瑞娴(美国)、加布里埃尔·莱斯特(荷兰)、聂士昌、石至莹、童昆鸟、王凝慧(美国)、解群、叶梓颐、赵潇潇,以及空间设计师阎洲。

“斗转星移”展览现场

“斗转星移”展览现场

解群的《女娲山》以女娲补天神话为基,通过虚构的山水村庄与五色土的物质叙事,探讨神话如何源于人类对环境的适应与改造;童昆鸟作品《守护》则将静态建筑构件中的元素转化为当代艺术装置。

加布里埃尔·莱斯特,《小人物,大身影》,2024年

“天机”板块则进一步探讨人类探索宇宙方式的演进轨迹。王凝慧的《角锥体与抛物线II》对人类如何以有限生命感知无限宇宙展开哲学追问;聂士昌的《滴动仪》从彩塑中汲取灵感,借助机械传动模拟水面涟漪的自然动态,赋予装置持续变化的视觉美感;作品《碎天书》则是艺术家叶梓颐于夏秋之交在山西多地拍摄的星夜影像。这些影像既是对天象的真实记录,亦是对早期宇宙观的艺术转译;荷兰艺术家加布里埃尔·莱斯特的《乡间道路上的展望》等作品,以工业传送带循环运载微缩景观,在机械律动中隐喻生命轮回与自然节律。

“厚土”部分则回归大地本源,如陈哲的作品《星骨仪》中将人体颅缝、出生星图与多文明观测仪结构交融,阐释了“人体即第一个量天尺”的理念;赵潇潇的《云图》则通过传感器实时捕捉晋城空气质量数据,将不可见的大气状态投射在机械装置上;石至莹的《触觉1》从古建壁画的细微之处出发,将浮雕的痕迹转化为绘画的形色节奏。

“斗转星移”展览现场,聂士昌《滴动仪》

赵潇潇,《云图》,2022年

除了古建筑,晋城也有着女娲补天、精卫填海等创世神话的原始记忆。在此次“古建新语”中的另一个展“第八十天”中,艺术家邬建安聚焦女娲补天神话,在展馆的圆形展厅内构建了一个沉浸式展示。

该展览聚焦补天行动的第八十日——苍穹即将完整的临界时刻。邬建安运用生牛皮、天然石材与综合媒材,塑造出一道象征“天空裂痕”的空间意象,邀请观众进入一个介于破坏与修复、混沌与秩序之间的空间,串联起远古想象与当下感知。

邬建安个展“第八十天”展览现场

主办方表示,希望通过古建与艺术的联结,激活古建文化的当代生命力,以当代艺术语言推动古建文化走出历史、融入当下,以此邀请观众共同书写“古建之城”未来故事。

注:此次活动由晋城合为城市体验中心有限公司主办,UCCA尤伦斯当代艺术中心旗下的UCCA Lab领衔策划。

展览将持续至12月31日。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6