笔墨当随时代

——新中国成立后江苏政治经济文化的发展及中国画的新变革

□ 赵启斌

1949年4月,人民解放军解放南京后,江苏分设苏南、苏北两个行政公署,南京市则作为直辖市归中央人民政府直接管辖。1953年1月,苏南行政公署、苏北行政公署和南京市合并,恢复江苏省建制,一直至今。

新中国成立后,江苏地区虽然由于政治中心北移失去了强大的依托,但由于其深厚的历史根基和优越的经济条件,依然在中国画坛上占据举足轻重的地位。吕凤子、刘海粟、傅抱石、陈之佛等著名画家依然在进行绘画创作和美术教育活动,谢稚柳、李可染、潘玉良、朱德群、吴冠中、范曾等画家继续活跃在国际、国内画坛,新的美术、绘画力量也不断培养出来,产生了一批绘画新人。上世纪五六十年代,江苏在国内仍然处于绘画中心之一的地位,在全国有着很大的影响,尤其是不断涌现的新的绘画流派,把绘画艺术带入了新的历史时代。上世纪50年代以来,以傅抱石为首的“江苏画派”(又称“新金陵画派”)崛起,产生了全国性的影响,与“长安画派”并驾齐驱,掀开了中国绘画史上新的一页。而以张大千、谢稚柳、刘海粟三人为中心开辟的“泼彩画派”的出现,亦是江苏现代绘画发展史上的亮点。“江苏工笔花鸟画派”“陈之佛工笔花鸟画派”“李可染山水画派”等绘画流派的陆续出现,昭示着江苏地区绘画的繁荣。

董欣宾《月下夜游》(局部)

新中国成立后,江苏地区教育机构、画院、协会、学会、专门的展览场馆以及美术馆、美术名人纪念馆在各地兴起,无论绘画创作的软件、硬件建设还是基础设施建设都继续得到加强。如南京艺术学院(华东艺术专科学校)、南京师范学院美术系等专业教育机构、教育院校的筹建,无锡市文学艺术界联合会、扬州市美术工作者协会、苏州市美术工作者协会、中国美术家协会南京分会、江苏花鸟画研究会等先后成立,江苏省美术陈列馆、江苏省国画院、扬州市国画院、苏州市国画馆(苏州国画院)、南通书法国画研究院、镇江中国画院、南京书画院、徐州国画院、无锡书画院、南京傅抱石纪念馆、丹阳吕凤子纪念室、徐州李可染旧居、无锡钱松喦藏画室、宜兴徐悲鸿纪念馆、通州书画院、淮安画院、常州刘海粟美术馆、苏州美术馆、苏州吴作人艺术馆、南京博物院艺术馆等美术场馆先后筹办创建,提升了江苏地区绘画的影响力,进一步提高了文化竞争力,为国内外文化交流提供了雄厚的基础条件。

新中国成立后至“文革”前,是江苏地区绘画在新的历史条件下继续繁荣的时期。随着新时代、新文化条件的出现和发展,江苏绘画也有了新的变化,这一时期传统工笔花鸟画、写意花鸟画继续发展,山水画、人物画也出现新的起色。尤为值得一提的是,江苏地区首先出现了“毛主席诗意画”,即以毛泽东创作的诗词作为中国画创作的题材,这是中国画“引诗入画”传统创作方法在新的历史条件下的新拓展。同时,以现实生活场景、工农业生产以及革命圣地为题材的作品也不断出现,旅游写生、少数民族风情、海外异域风情描写题材也不断出现,并成为中国画创作的一个新亮点。傅抱石等赴江苏、浙江、江西、湖南等省和东北地区,以及罗马尼亚、捷克斯洛伐克等国家旅游写生,李可染赴广西等地及外出德国写生,都具有新的时代特点;钱松喦创立的描绘“江南稻田”“红岩”的新绘画图式,亦创造了新的绘画经典,具有非常鲜明的时代精神气息。绘画创作题材的多样化,也从一个侧面反映出新中国成立以来江苏绘画的繁荣。当然,这一时期,谢稚柳、刘海粟也开始了“泼彩绘画”的试验,其绘画理论和绘画创作技法在创作实践中的不断充实和完善,为上世纪70年代后期“泼彩绘画”在画坛的崛起提供了坚实的基础。

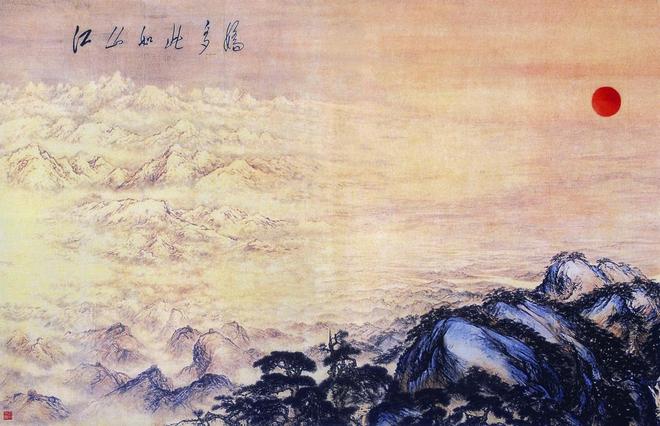

傅抱石《江山如此多娇》

“文革”结束后,江苏绘画同全国一样,开始进入新的恢复发展阶段。一批老画家还健在,继续发挥着主力军的作用。谢稚柳、刘海粟的泼墨泼彩至此已经完全成熟,进入大成时期。钱松喦、亚明等一批山水画家继续发挥自己的优势,创作出一批典范作品。常年生活在京津地区的吴冠中、范曾等人,亦进入绘画创作旺期;而在海外的潘玉良、朱德群、赵无极等人,更成为强大的向外延伸力量,为江苏绘画带来新的辉煌。当然,江苏本土年轻画家也开始崭露头角,董欣宾、喻继高、宋玉麟、高云、张友宪、周京新、江宏伟、薛亮、范扬等人都是这一时期杰出的代表。

新中国成立后,江苏在美术史论领域的基础研究和绘画理论的开拓方面,继续保持全国领先水平,无论基础研究还是绘画理论研究,都获得了丰硕的成果。这一进程也可分为两个时期,一是新中国成立后至“文革”前的上世纪五六十年代,一是“文革”结束后的70年代末到现在。

新中国成立后至上世纪60年代中期,是江苏绘画理论研究进一步持续发展时期,先后出版了一系列绘画理论专著,在基础研究和理论创新方面都有所开拓。吕凤子的《中国画法研究》、俞剑华的《中国画论类编》《鲁冀晋美术文物考察记》《吴越文物考察记》《两宋花鸟画》《中国山水画的南北宗论》《顾恺之研究资料》、傅抱石的《中国古代山水画史的研究》《中国的人物画和山水画》《中国画的特点》《郑板桥试论》《关于中国画的传统问题》《中国山水画的空间表现》等,

都是这一时期出现的研究中国画的重要专题论文和专著。尤其吕凤子《中国画法研究》的撰述完成,具有特别重要的意义,成为中国画研究和指导中国画创作的经典文献。

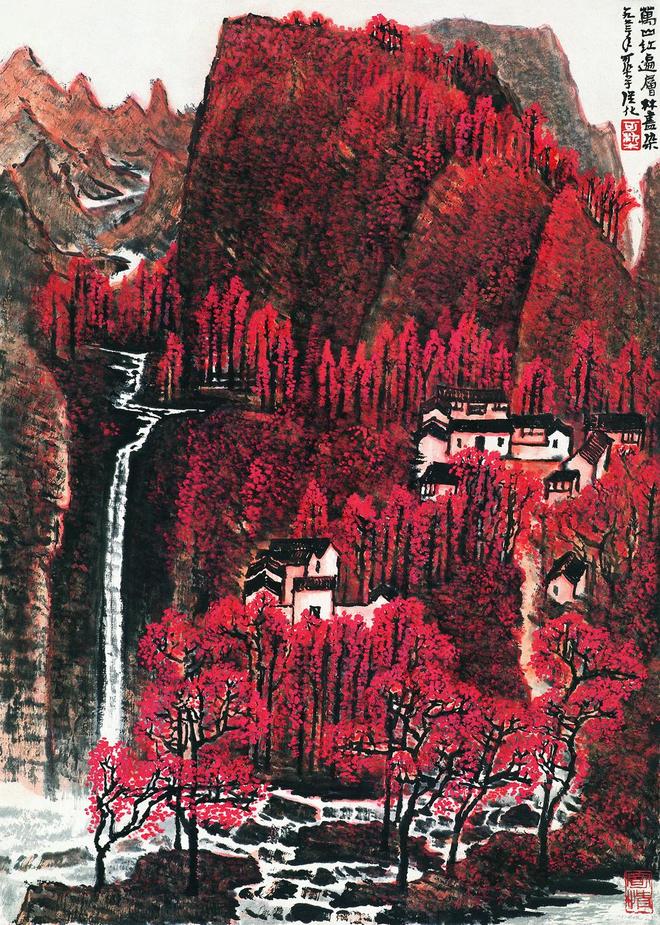

李可染《万山红遍 层林尽染》

新中国成立后,党和政府提出明确的文艺方针,强调艺术为工农兵服务、为人民服务。在这一时代背景下,江苏画家与实际生活相结合,走在了全国的前列。在有关时代性主题的绘画理论方面,以傅抱石、陈之佛等人的理论阐述最为充分,具有非常深刻、鲜明的时代特征。傅抱石根据其在创作中获得的一系列经验,总结了自己的绘画实践,展开理论阐述。在《笔墨当随时代——看“贺天健个人画展”有感》《思想变了,笔墨就不能不变——答友人的一封信》两篇文章中,他明确提出绘画创作与时代要求、政治需求及现实生活之间的关系:

只有深入生活,才能够有助于理解传统,从而正确地继承传统;也只有深入生活,才能够创造性地发展传统。笔墨技法,不仅仅源自生活并服从于一定的主题内容,同时它又是时代的脉搏和作者的思想、感情的反映。(傅抱石《思想变了,笔墨就不能不变——答友人的一封信》)

笔墨当随时代,脱离时代的笔墨,就不成其为笔墨。(傅抱石《笔墨当随时代——看“贺天健个人画展”有感》)

由于时代变了,生活感情也跟着变了,通过新的生活感受,不能不要求在原有的笔墨技法的基础之上,大胆地赋以新的生命,大胆地寻找新的形式技法,使我们的笔墨能够有力地表达对新的时代、新的生活的歌颂与热爱。换句话,就是不能不要求“变”。(傅抱石《思想变了,笔墨就不能不变——答友人的一封信》)

陈之佛亦强调说:

一个画家的政治立场、思想情感一定会反映到他的作品上。政治立场、思想观念变了,绘画的意境也必随之而变。(陈之佛《研习花鸟画的一些体会》)

傅抱石和陈之佛都充分肯定了中国画创作与时代、与现实生活、与政治需求之间不可分割的密切关系。他们在绘画理论上深入探讨绘画创作、绘画观念与现实生活、与当下政治思想观念之间的关系,认为一个画家的绘画思想、艺术史观、绘画创作观无不对绘画创作有着重大的影响,只有以正确的绘画思想指导中国画的实践,才能取得丰硕的绘画成果。正是在这一具有新时代精神特点的绘画观、思想观的支配下,上世纪五六十年代,江苏地区以吕凤子、傅抱石、陈之佛为首的中国画才取得了新的重大成就,在现代中国画坛产生了深远的影响。

“文革”结束至现在,这一时期同绘画创作领域所取得的成就一样,也是江苏绘画基础研究、绘画理论领域取得重大成就的历史时期。由于文化视野的不断开阔,学术研究风气的空前浓厚,江苏在绘画基础研究、绘画理论领域都进入了前所未有的繁盛时代,具有深远影响的编著、专著、专题研究文章不断出现。这一时期先后出版的重要编著、专著有俞剑华的《中国美术家人名辞典》、林树中的《中国美术通史》《海外藏中国历代名画》、周积寅的《中国历代画目大典》《中国历代画论》《中国画派研究丛书》、陈传席的《六朝画论研究》《中国山水画史》、董欣宾和郑奇的《中国绘画六法生态论:中国绘画原理论纲》《中国绘画对偶范畴论:中国绘画原理论稿》《中国绘画本体学》《人类文化生态学导论:兼论中国绘画的世界性地位》等,都是绘画基础研究方面的重要成果。

在绘画理论方面,江苏绘画思潮不断涌动,新旧绘画思想不断发生碰撞。这一时期几次有关中国画发展、性质、前途命运的讨论、论战,几乎都是由江苏籍画家、理论家或在江苏地区生活、工作、进行绘画创作的画家率先开启的。这一时期比较重要的绘画大讨论共有三次:一是上世纪70年代末、80年代初江苏籍画家吴冠中在北京率先提出的“形式美”大讨论,二是李小山1985年在《江苏画刊》第五期发表《当代中国画之我见》所引起的有关中国画前途命运的全国性大讨论,三是吴冠中20世纪90年代提出的“笔墨等于零”大讨论。这三次大讨论将有关中国画的性质、特征、前途等问题一再提出来,对相关问题作了深入探讨,引起了人们的广泛重视。

陈之佛《松龄鹤寿》

吴冠中先后于1979年第五期《美术》杂志发表《绘画的形式美》、1980年第十期《美术》杂志发表《关于抽象美》、1981年第三期《美术》杂志发表《内容决定形式》、1983年第三期《文艺研究》发表《风筝不断线》等一系列专题文章,谈论“形式美”的有关问题:

美,形式美,已是科学,是可分析、解剖的……要大谈特谈形式美的科学性,这是造型艺术的显微镜和解剖刀,要用它来总结我们的传统,丰富发展我们的传统……中国画必须现代化。(吴冠中《绘画的形式美》)

要在客观物象中分析构成其美的因素,将这些形、色、虚实、节奏等因素抽出来进行科学的分析和研究,这就是抽象美的探索。(吴冠中《关于抽象美》)

抽象美是形式美的核心。

抽象美应是造型艺术中科学研究的对象。(同上)

在这一系列专题文章中,吴冠中对“形式规律”“抽象美”“形式与内容的关系”等进行了深入的阐述,认为“形式”与“形式主义”是不同的概念,画家所掌握的“形式”是解决绘画创作问题的重要对象和工具,画家要通过对形式规律的掌握、理解来进行创作。发掘事物内部的“形式美”“抽象美”对于绘画创作具有无比重要的意义,要注重发掘客观事物所蕴涵的“形式美”要素、“抽象美”要素。他的这一系列论断在美术界引起强烈的反响,在当时确实起到了推动美术思想解放的重大作用,尤其是1979年发表的《绘画的形式美》,业界反应更为强烈。

1985年,李小山在《江苏画刊》发表了《当代中国画之我见》,对中国画的现状和传统观念提出了深刻的批评,首次提出“中国画已到了穷途末日的时候”,在美术界掀起“八五新潮”,由此展开了中国画前途命运的大讨论。李小山认为,当代中国画正处于危机与新生、破坏与创造的转折点,当代中国画家“客观上的压力和主观上的不满这种双重负担,大大限制了他们的创作才能”,面临严峻的时代挑战。面对这一现状,李小山剖析了产生的原因:封建意识形态使文化的发展与创造出现“停滞现象”,绘画创造观念日趋僵化,对中国画家产生了巨大的压制和束缚,使中国画日益走向没落、衰退的道路。因而要站在时代的高度,对中国画的绘画思想观念进行革新,站在当代智力的顶峰解决中国画在精神创造中所面临的一系列问题,突破老的、僵死的形式规范,创造新规范、新形式。时代需要的不是那种仅仅能够继承文化传统的艺术家,而是能够作出划时代贡献的大艺术家。刘海粟、石鲁、朱屺瞻、林风眠等一代先驱虽然在绘画创作中充满革新精神,但仍没有达到时代的要求;潘天寿、李可染、傅抱石、李苦禅、黄胄等人虽然不断进行创造,取得了一系列成就,但其所拥有的缺失和不足,同样也带来了严重的后果,使继承者面临严重的困境。因而当代中国画家面临的挑战和困境是巨大的,要打破束缚,迎接挑战,走出困境,使中国画在现代文化条件下完成新的转型,作出突破性的贡献。当然,绘画思想观念的创造与转型并不是建立在全面抛弃的基础上,而是有抛弃、有保留,有发扬、有创造,如中国画那种将空间、时间与观察者本人融汇一体进行绘画创作的精神实质,中国画作画者在观察方位上对所描绘的对象进行情绪和理想投射……这些都非常符合现代科学精神,都要充分加以继承,对于西方一些绘画观念的取舍,同样也是如此。革新中国画思想观念,目的是突破僵死、教条绘画观念的约束,有利于艺术的创造这一根本原则。李小山强烈的中国画变革思想和论述的一些现实,在我国上世纪80年代美术界产生了巨大震动,起到了振聋发聩的作用。这是中国画在新的历史、文化观念下一次深刻的自我反思,具有深远的文化意义和思想解放的性质。

1997年,吴冠中在《中国文化报》发表《笔墨等于零》一文,再次引发关于“形式美”的大讨论:

脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零。

笔墨只是奴才,它绝对奴役于作者思想情绪的表达。情思在发展,作为奴才的笔墨的手法永远跟着变换形态,无从考虑将呈现何种体态面貌。也许将被咒骂失去了笔墨,其实失去的只是笔墨的旧时形式,真正该反思的应是作品的整体形态及其内涵是否反映了新的时代面貌。

脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零,正如未塑造形象的泥巴,其价值等于零。

吴冠中认为,形式仅仅是一种载体,无所谓好坏之分,只有充分反映了“新的时代面貌”和不断发展着的“作者思想情绪”的“形式”本身才具有价值和意义。吴冠中这一时期对于“形式”(笔墨)的探讨,已经转向形成形式内容的主体要素方面,这是上世纪70年代末、80年代初有关“形式美”问题探讨的继续深入和细化,引起了广大美术工作者的进一步思索。吴冠中关于形式问题的探讨,实质上已经涉及中国画核心问题的思索,涉及如何在新的历史文化条件下继承优秀的文化传统,在接受世界先进的文化观念下进行中国画创作等一系列重大绘画理论问题,这和上世纪五六十年代反思笔墨问题、传统与创新问题以及中国画如何反映现实问题的讨论具有相似的历史语境,亦充分反映了中国画在现代化进程中所面临的艰难处境,从中凸显出江苏画家在探索过程中所走过的极不平凡的绘画创作之路。

当然,面对一系列新的绘画思想观念的影响与冲击,生活、工作在江苏本土的画家、绘画理论家亦进行了深入的思考,在绘画理论上试图为中国画寻找一条新的出路,各种绘画理论思潮不断涌起,在新的历史文化条件下确实产生了不少新的绘画理论、绘画创作理念。其中,董欣宾、郑奇在绘画理论上的探讨具有相当的代表性。他们从文化生态学的角度,积极借鉴其他学科学术研究取得的进展,重新诠释传统中国绘画理论,认为“六法”是指导中国画创作的根本大法,中国长期以来形成的思维模式、绘画范畴等都有自己的基础和独到之处,具有合理存在的价值基础和坚实的人文基础。中国传统绘画观念在新的文化观念条件下完全可以进行重新释读,作出新的有重大突破性的内在诠释,以应对世界文化背景下中国画的新发展、新创造。因而应该在积极系统理解、汲取世界优秀文化成果的基础上,在中国文化内部、在中国绘画内部深入发掘中国画的理论价值,为中国画的创生开辟新的理论通道、诠释通道、认识通道。董欣宾、郑奇这一绘画思想观念的确立与江苏在新文化条件下的绘画创作实践一道,从两个方面为江苏绘画的发展作出了可贵而又成功的探索。

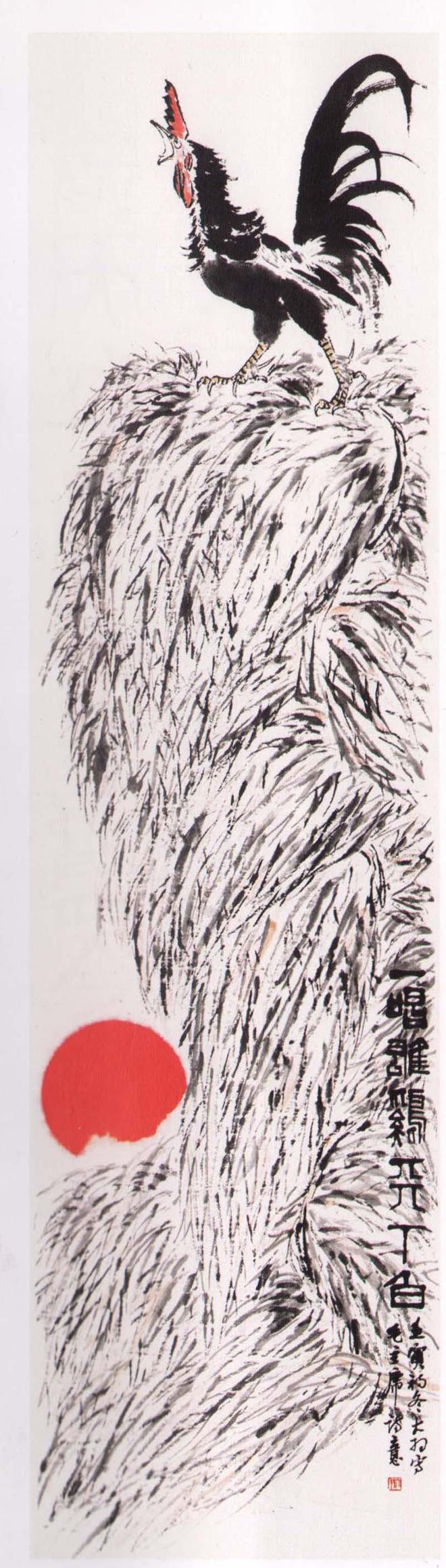

陈大羽《一唱雄鸡天下白》

上世纪七八十年代以来,江苏画家、理论家一系列新绘画观念的提出,都与改革开放大环境下思想解放的整体社会思潮分不开,是绘画思想解放、开放的标志和象征。这些绘画观念的出现,为中国画家开拓视野、提升境界、进行多元化探索提供了坚实的理论依据。从一定层面上看,亦仍然是20世纪早期以来我国绘画思想领域相关理论问题、绘画实践经验问题的继续深入探讨。如果说1978年5月11日《光明日报》发表的特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》是江苏思想界引发全国性真理标准问题大讨论的导火索,那么,吴冠中1979年提出的“形式美”观念,李小山1985年提出的“末日论”以及董欣宾、郑奇等对“六法论”、中国绘画对偶范畴等一系列观念的新诠释,在绘画界也引起了一系列重大反响,重新引起了人们对中国画本体问题的深入思考和关注,充分反映出20世纪以来社会思潮、文化思潮的重大变迁对现代绘画创作所产生的深刻影响与回应,亦是我国改革开放以来绘画理论领域所取得的重要理论成就,为中国画在上世纪八九十年代迎来多元化时代进行了绘画创作经验总结和理论探索。

综上所述,新中国成立以来,江苏地区积极利用自身的经济、文化、教育优势资源向前发展,推动了美术事业的进步,使江苏成为美术大省、绘画强省,无论绘画创作、绘画理论研究还是绘画收藏都有优异的表现,在省内外、国内外发出自己个性鲜明的声音。以傅抱石为首的“新金陵画派”、以陈之佛为代表的“江苏工笔花鸟画派”、以刘海粟为代表的“重彩写意绘画流派”的出现,以及以美术史论家俞剑华为代表的“俞氏学派”的出现等,都成为江苏绘画创作和理论研究创造力和学术研究能力的标志和象征。以吴冠中、李可染、朱德群、赵无极为代表的长期活动在省外、国外的江苏画家群体的卓异表现,集中展现出特有的风采,非常有力地呼应了江苏绘画发展,也凸显出江苏绘画在国内、国际的影响和地位。他们与活跃在江苏本土的画家和理论家一起,为江苏绘画的发展掀开了新的篇章。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6