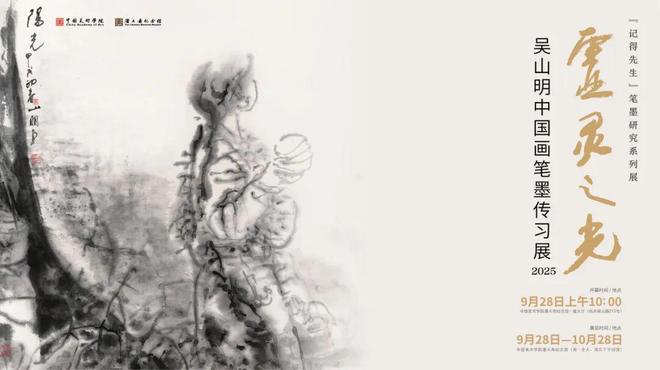

“虚灵之光——吴山明中国画笔墨传习展”在潘天寿纪念馆开幕

2025年9月28日,“虚灵之光——吴山明中国画笔墨传习展”在潘天寿纪念馆开幕。“虚灵”二字,言其笔墨虚和中见灵性,朦胧中透光亮,乃大道至简之美。以“虚灵之光”作为展览主题,不仅寓意吴山明先生蹈光辑影,抟虚成实,发现淡宿墨中存在的东方式虚灵光感,更象征着他通过虚灵之境构筑起对东方美学的深度理解和表达。

本次展览以“为道明理”“高格写魂”“淬魄见心”“以意命笔”“化腐朽为神奇”“东方虚灵之光”六大板块,剖析吴山明先生的笔墨探索历程,共展出作品近百件,涵盖从传承先辈到创新拓疆等各个阶段,力图全面呈现吴山明先生在中国画现代转型中所作出的深刻思考与卓越贡献。

浙江省人大教育科技文化卫生委员会副主任委员钱晓芳,中国美术学院党委书记金一斌,中国美术学院党委副书记孙旭东,中国美院原党委书记毛雪非,原浙江省文化厅厅长杨建新,中国美院原副院长、肖峰艺术馆馆长孟云生,中国美术学院原党委副书记胡钟华,中国美术学院中国画学院党委书记兼副院长韩璐,吴山明学生代表、浙江画院原副院长池沙鸿,吴山明夫人、画家高晔芸,中共浦江县委常委、宣传部长方渊,以及各界专家学者出席开幕式。潘天寿纪念馆馆长陈永怡主持开幕式。

中国美术学院党委书记金一斌讲话

金一斌回顾了吴山明先生的艺术与教育精神。他表示,吴山明先生既是“大画家”也是“大先生”,长期推动中国美术学院中国画教学与创新,培养了大批优秀人才。展览以“虚灵之光”为主题,点明了“虚室生白,吉祥止止”的深层理念,突出了大道至简之美。吴山明先生深研黄宾虹、潘天寿等先师的变法之道,在意笔线描、宿墨法等方面独创新局,将传统笔墨推向现代审美新境。金一斌指出,此次展览不仅是简单的作品陈列,更是一次对教学思想与艺术探索的系统梳理,同时也进一步点明:传统并非枷锁,而是创新的活水源头。这道“虚灵之光”终将照亮后学之路,彰显对传统笔墨精神的坚守与创新,指引当代中国画的拓展方向。

中国画学院党委书记兼副院长韩璐致辞

韩璐回忆他深受吴山明先生“笔墨向虚处走、做人向实处行”启发,认为这不仅是艺术方法,更是一种人生哲学。他总结吴山明先生艺术风格的三大基础:一是深入生活、体验生活;二是扎根中国传统笔墨;三是关注、表达并思考当代。韩璐强调,当代艺术工作者应继承吴山明先生的精神,在守护中国画笔墨传统的同时,与当代融合出新。

吴山明学生代表、浙江画院原副院长池沙鸿致辞

池沙鸿认为展览全面梳理了吴山明先生的创作历程。他指出,吴山明先生善于“走出舒适区”,在各个创作阶段不断突破自我,反对自我束缚,体现其胸怀与格局;同时,吴先生始终坚持“走向生活”,从生活中汲取灵感,直面朴实对象,用新技法表达新感受,强调技法应随感受而变。吴山明先生的艺术精神正是在于“虚灵之光”与“澄怀味象”,既沉静宽阔,又不断创新。

吴山明夫人、画家高晔芸致辞

高晔芸表示,潘天寿先生笔下的气魄、构图的独特及艺术胸怀深深震撼了吴山明先生,成为其一生艺术探索与大胆创新的重要启发。正是这一经历拓宽了吴山明先生的视野,奠定了其日后在笔墨与教学上的突破精神。此次展览不仅呈现吴山明艺术发展的脉络,也凝聚了策展团队的辛勤付出,希望展览能为能让观者感受到吴山明在逆境中坚守与创新的精神力量,使其艺术与教育理念得以延续与发扬。

浙江人民美术出版社社长管慧勇与本次展览执行策展人吴高岚一同为展览相关新书《虚灵之光——中国画笔墨语言和审美的拓展》揭幕

潘天寿纪念馆馆长陈永怡主持开幕式

当天下午,“吴山明中国画笔墨传习展”学术座谈会在中国美术学院南山校区举行,研讨分享吴山明先生在中国画创作与教学上的重要成就。

座谈会现场

展览现场

展览将持续至10月28日。

吴山明(1940年—2021年)生于浙江省浦江县前吴村,1955年考入中央美术学院华东分院附中(现中国美术学院附属中等美术学校),1959年考入浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系人物专业,1964年本科毕业并留校任教直至2019年。期间担任中国画系人物画教研组组长,中国画系副主任、主任,中国美术学院造型学部主任、学术委员会委员、教学督导等职,出版画册、教材数十本,有《中国意笔线描人物画研究》《宿墨法》等著作并担任大型水墨动画《山水情》人物造型设计。曾任中国美术学院二级教授、博士生导师,中国艺术研究院博士生导师,中国国家画院国画院副院长,享受国务院特殊专家津贴,获第二届中国美术学院“哲匠奖”金奖。作为浙派人物画第二代领军人物之一,吴山明先生以其虚淡空明的淡宿墨人物画饮誉当代中国画坛。

以回忆的方式,记得先生

以研究的方式,记得先生

以传承的方式,记得先生

以创造的方式,记得先生

问径寻峰

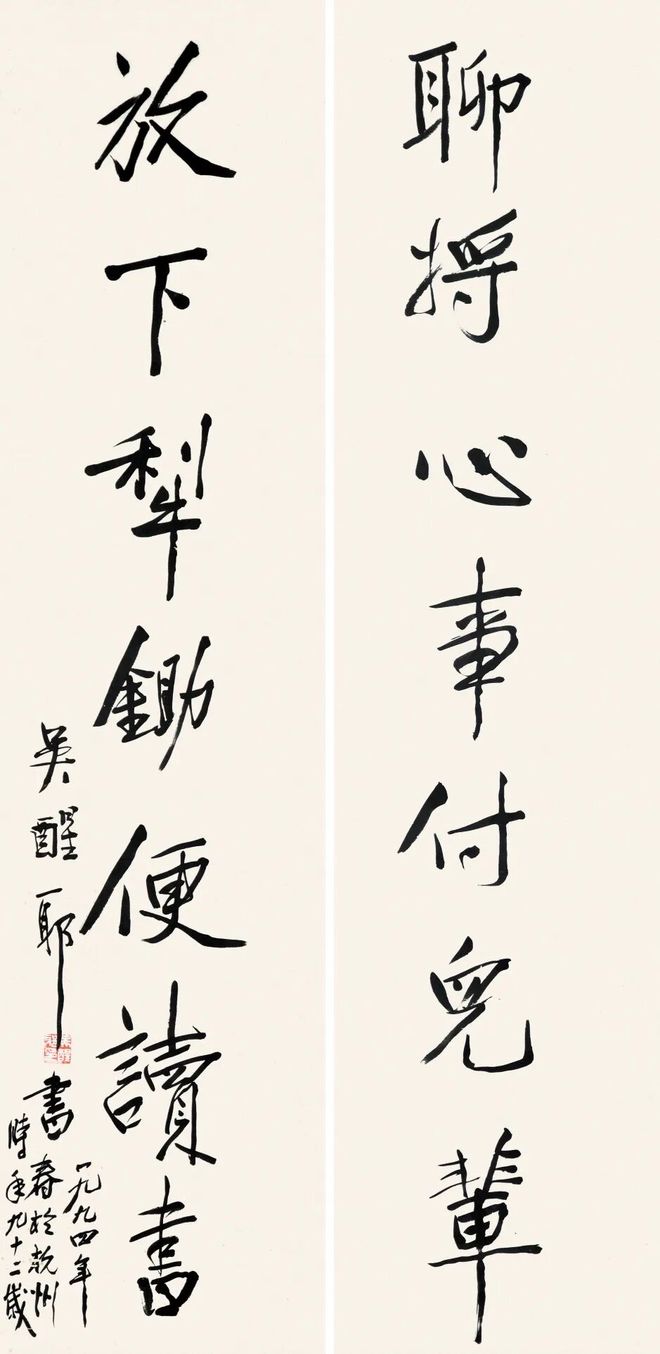

“放下犁锄便读书”

聊将心事付儿辈,放下犁锄便读书吴山明父亲吴醒耶先生书法

34cm×136cm×21994年

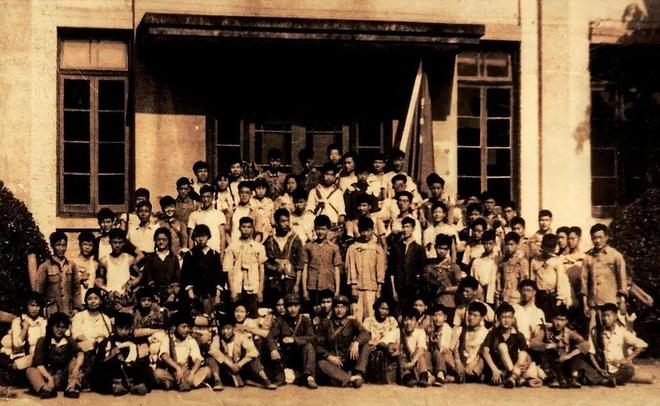

少年吴山明的绘画启蒙,始于浙江浦江县前吴村那片浸润着书画气息的土地,而他的艺术根基,则深深扎在中国美术学院深厚的学脉之中。1955年,吴山明考入了中央美术学院华东分院附中,1959年,他又以优异成绩入读浙江美术学院,这段求学经历,恰让浙派人物画成为筑牢他艺术生涯的基石。彼时,由潘天寿先生牵头搭建的中国画教育体系,已完成从探索到成熟的蜕变,为学子们提供了系统化的艺术滋养,并在全国产生重要影响。

附中时期同学集体合影(二排左八为吴山明)

吴山明(后排左起第四位)与潘天寿等老先生合影

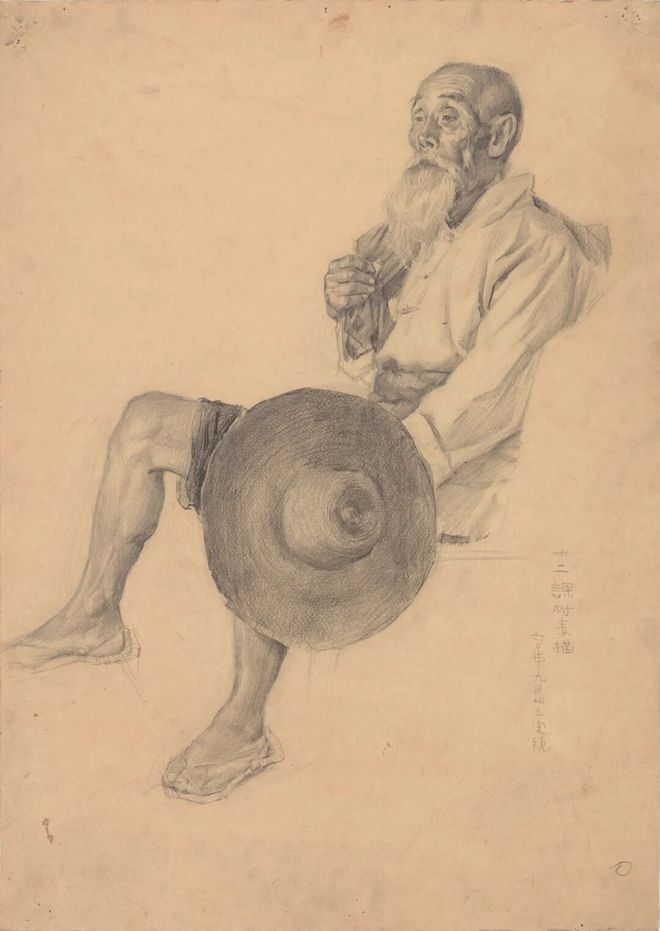

求学期间,吴山明有幸追随一代名师巨匠学习。他以极大的热忱钻研老师们的水墨人物技法,既吸收了李震坚先生坚实的造型技巧,也受方增先先生率性自由的影响,更得周昌谷先生用笔用色之精髓,同时吴山明并未局限于模仿,他笔下的人物结构精准、用笔松灵、人物传神,在传承浙派精髓的同时,初显属于自己的艺术面貌。

“浙派人物画是在潘老这一代老先生建立的深厚的传统背景下产生和发展的。潘先生在构架学院中国画教学体系上很有思想,倡导中国画教学重视临摹,又为其配备注重承继传统的教师。当时山水有顾坤伯先生、潘韵先生,后来又有陆俨少先生;人物有黄羲先生;花鸟就更多了。传统这一块主要是老先生教,年轻教师们主要上造型与专业写生课。潘老的这种安排,使我们一进中国画系就接受了传统中国画的基础教育。”

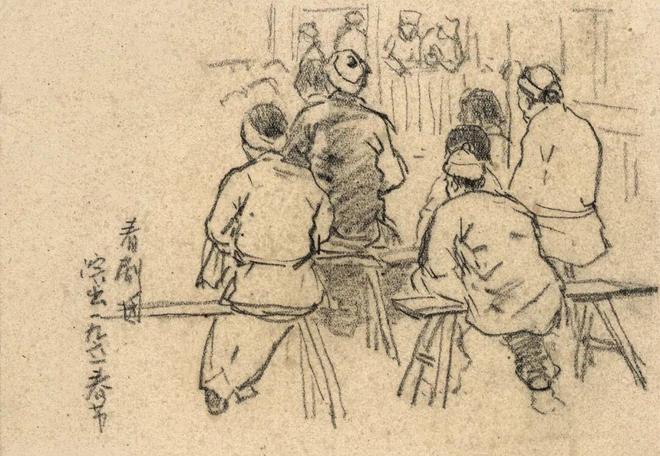

春剧团吴山明

19.2cm×27cm1961年

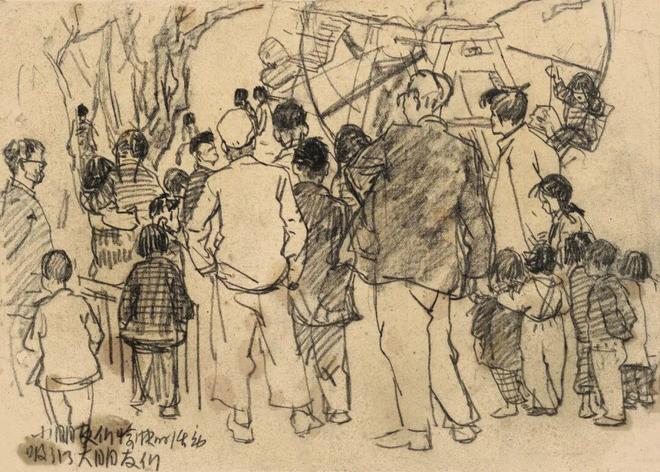

小朋友们愉快的活动吸引了大朋友吴山明

12.6cm×18cm

人物速写吴山明

15.7cm×10cm×21962年

老人全身像吴山明

54.3cm×38cm1960年

“可以这样说,这个时期中国人物画的创作在反映当时的现实生活方面是最为突出的。从初创开始,创作与教学一直在互动、互补中共同发展,浙派人物画在不断求索中形成并逐渐走向成熟。”

“我经常思考的是,老师们已经到达了他们那个时代的高峰,我们这代该怎么办?”

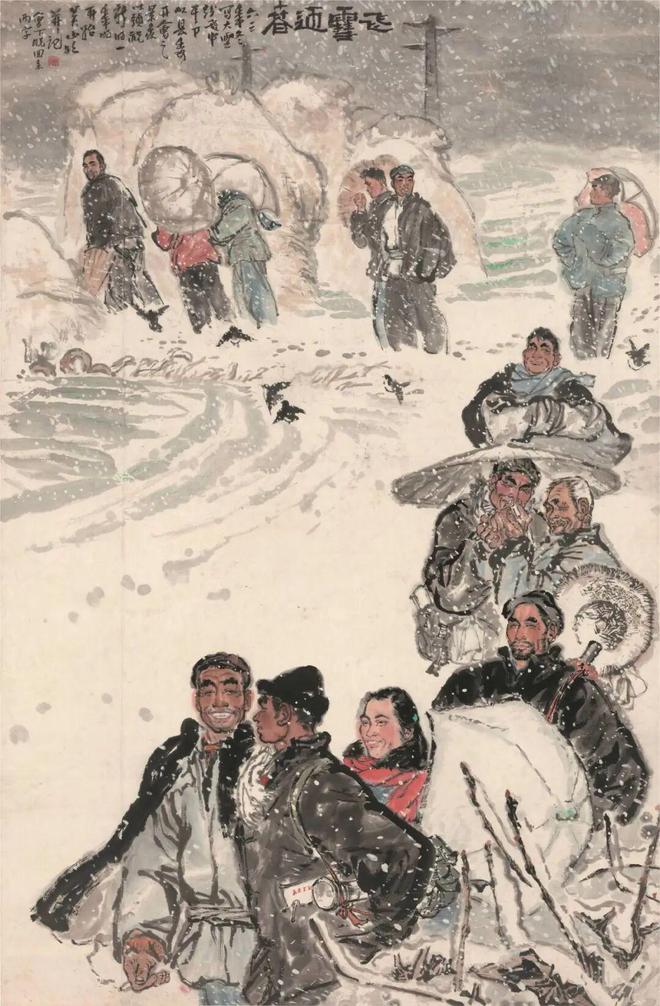

飞雪迎春吴山明

180.5cm×118.4cm1963年

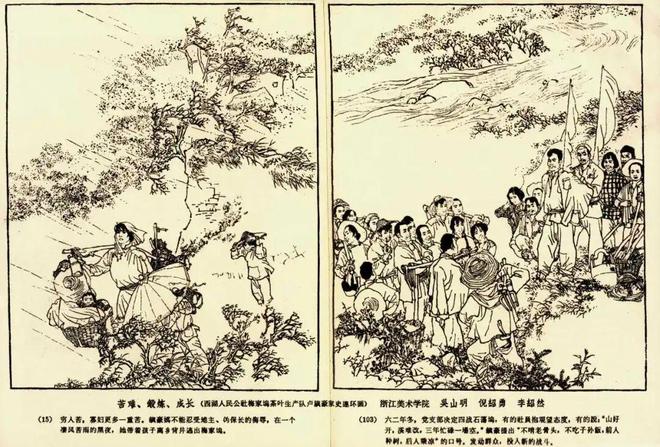

卢镇豪家史吴山明、倪绍勇、李绍然

1964年发表于《美术》第6期

当时用连环画的形式完成毕业创作还是比较少,后来听说在全国大学生联展上陈毅同志看了说:“大学的毕业创作能以普及的连环画这种形式来表现,这是很值得提倡的。”也算是一种褒奖吧。1964年第6期《美术》(当年是双月刊),刊出了《卢镇豪家史》连环画中的两张选页。而同年第3期的《美术》则发表了另一件毕业创作《飞雪迎春》。

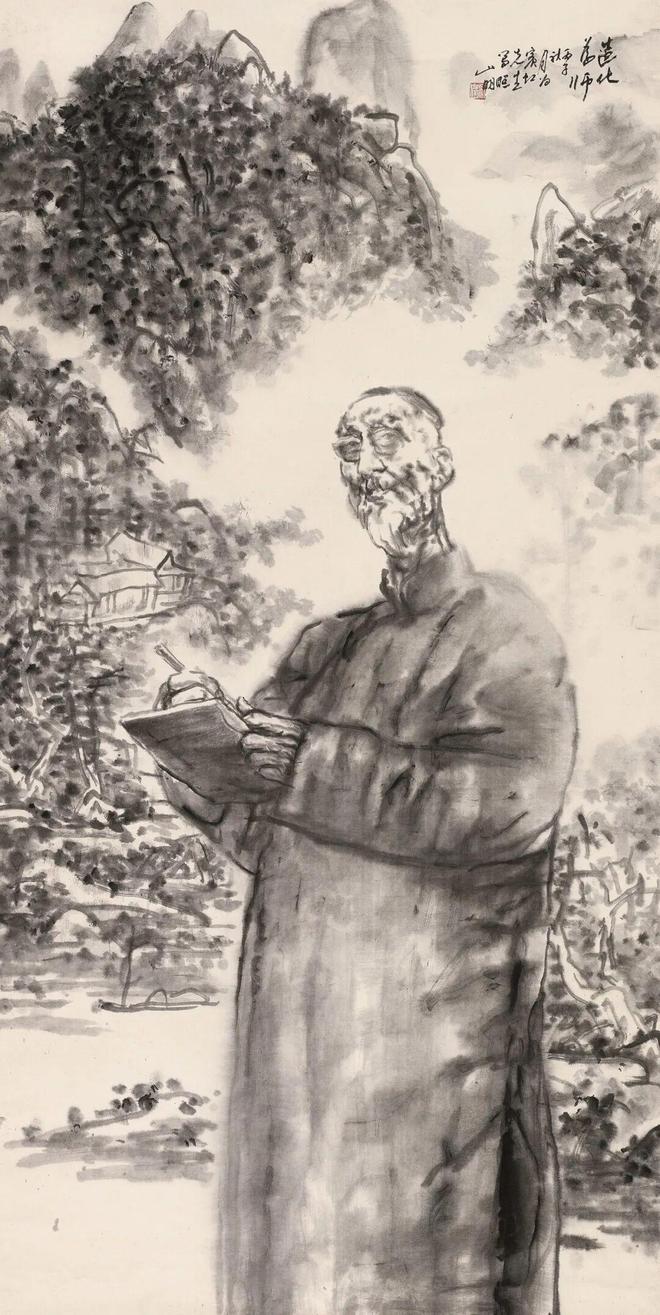

造化为师吴山明

188cm×94.5cm1996年

黄宾虹像我画了很多遍,当大师的人物形象几乎可以背着画出来的时候,笔墨的方式便自由起来。让笔墨趣味像书法般流畅地写出来,这样笔墨才能解放,这的确要有很强的把握能力。造型、浓淡变化、笔触感、笔意、笔趣都要在释放中呈现,所以人物画家在造型制约中求笔墨的精妙是最难的。艺术上的丰富就是这样,当笔墨从造型的严谨中解放出来时,对笔墨审美本身的要求就会增加。

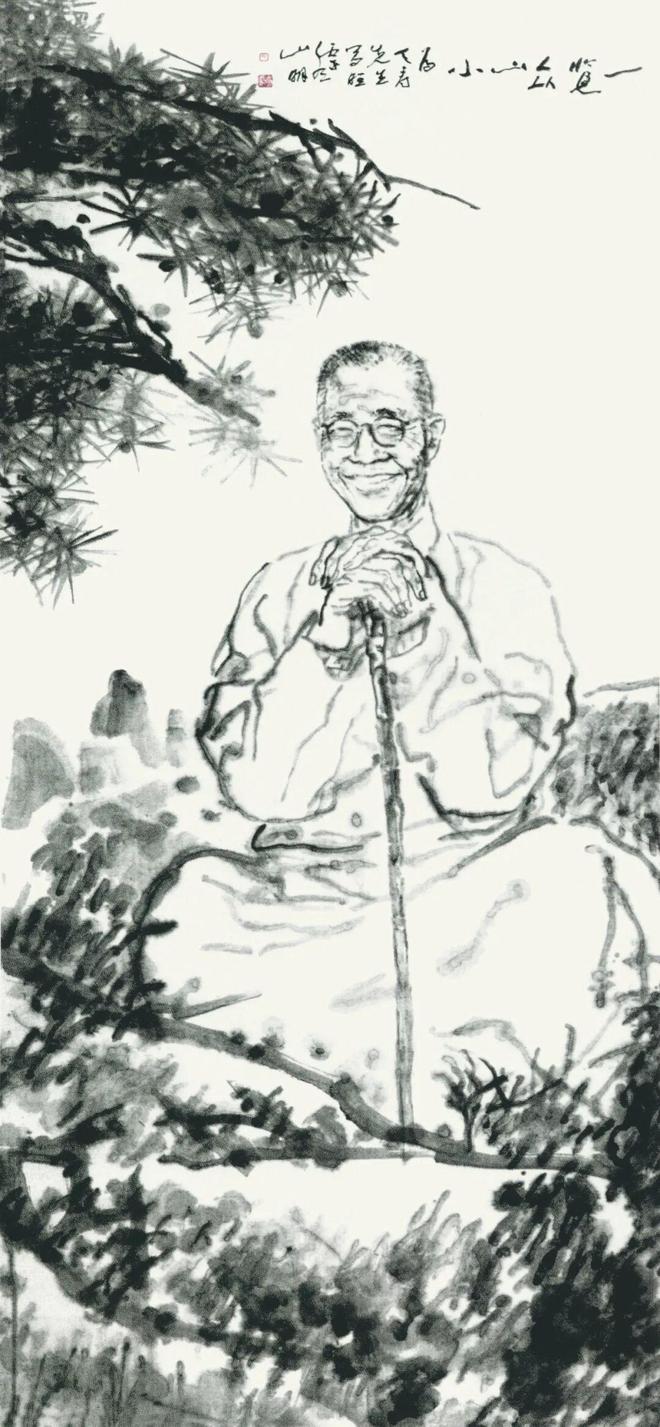

一览众山小吴山明

200cm×100cm1996年

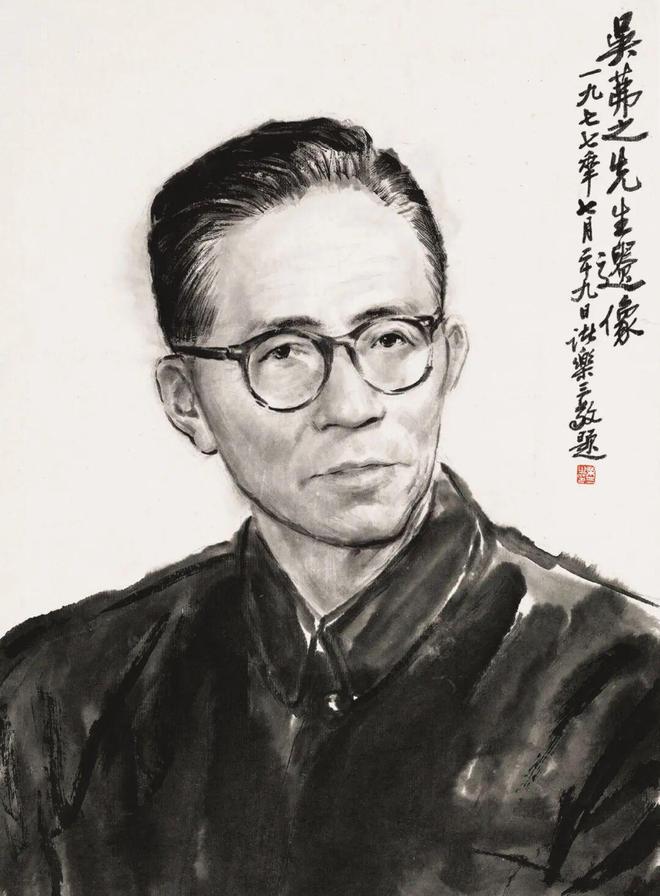

吴茀之先生像吴山明画 诸乐三题

54cm×40cm1977年

心察万象

“能感动我的瞬间,我相信也能感动别人”

看重生活的启迪、保持对自然美的敏感度,是吴山明始终奉行的创作原则。他曾坦言:“我艺术生涯的每个阶段、每次画风的演变,最初的启迪往往来自生活。”为捕捉生活中的感动瞬间,他频繁外出写生,云南、青海、新疆、甘南……都留有他的足迹。这些地区与江南地区迥异的自然风光、风土人情,让他深感固有表现模式已无法满足情感表达的需求,这也倒逼他探索新的笔墨语言。

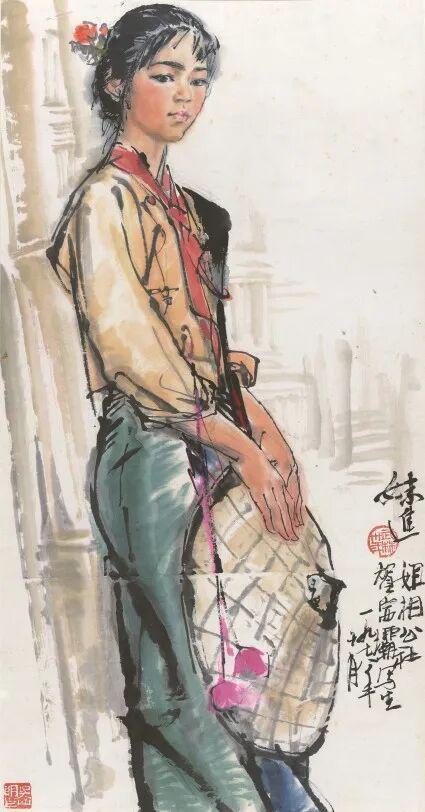

妹进吴山明

77cm×41cm1978年

绿曲草原吴山明

138cm×68cm1980年

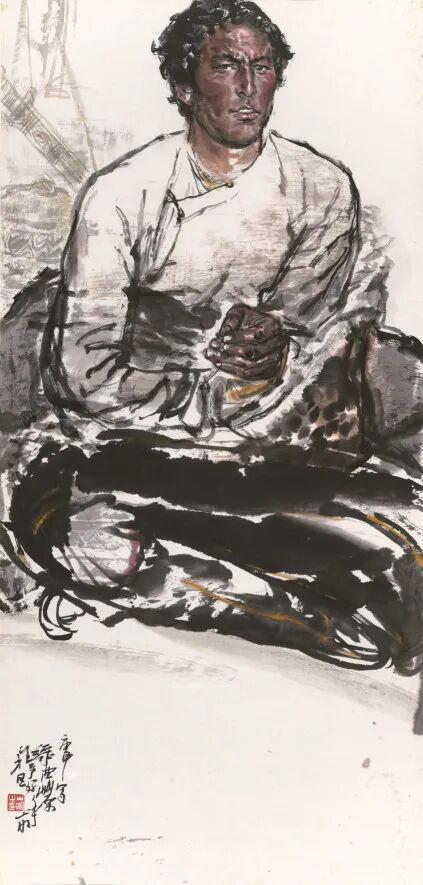

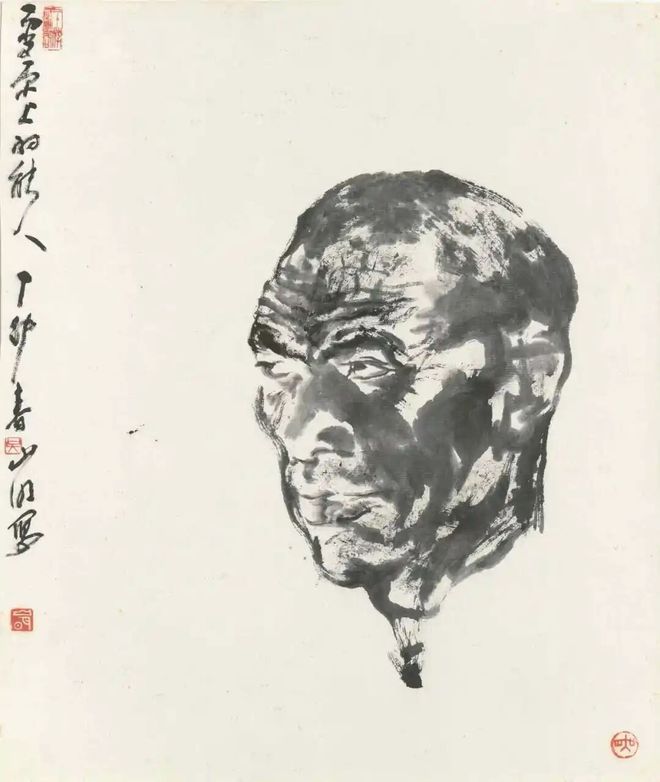

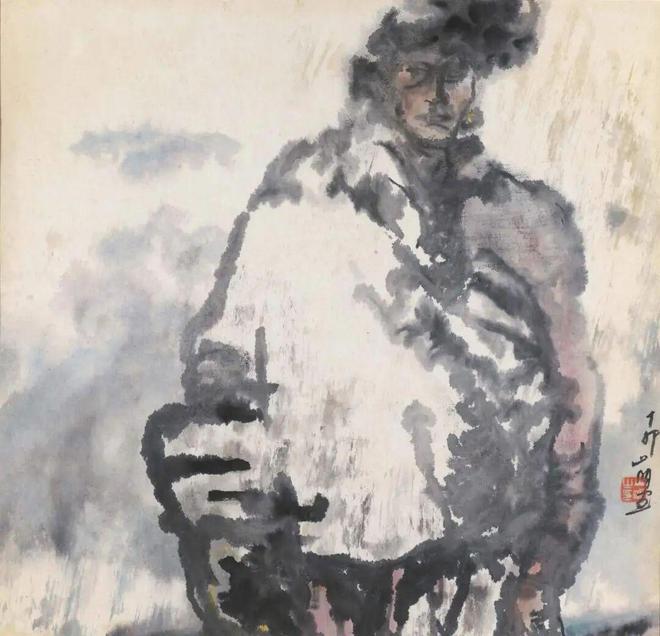

雪原上的能人 吴山明

86cm×66cm1987年

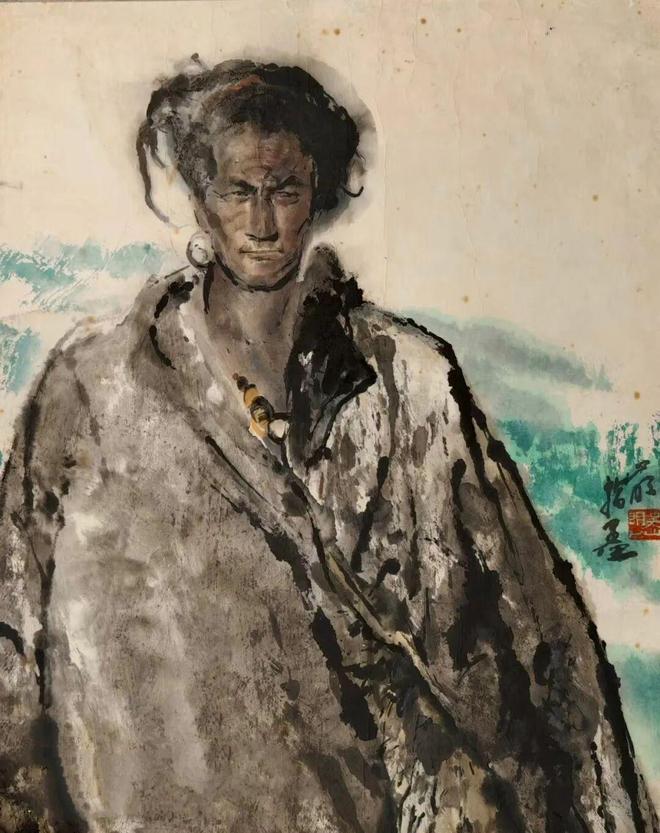

猎手吴山明

67cm×51cm1986年

这种认知不仅体现在创作中,更贯穿于他长期的教学实践中。吴山明在强调让学生深入生活与自然、到社会生活中去采风、多画速写素材类作品的同时,也继承潘天寿先生重视本土造型训练的理念。故他将意笔线描视为中国人物画教学体系的核心环节之一,强化“以线造型”的基础训练,区别于西方明暗素描,强调线的书法意趣与结构的有机结合。

1987年前后,是吴山明的重要转折期,其中涉及的意笔人物画的现代转型问题,主要体现在意象造型和意笔线描两个方面。意笔线描要求线条更加简练,更精准地提炼对象的形态,线条的质量更加体现以书入画的要求。吴山明认为,意笔线描的用笔要有灵性,要将线的各种形式的趣味和变化,与线的有独立欣赏价值的组合美感一并呈现出来,这与西方的线性有明显差异。而这些要求可统合为对传统理解的深化和对以线造型能力的强化,这也成为他在艺术创作与课堂教学中始终坚持的指导思想。

“生活速写,是速写中最重要的方面。在生活中,由于物象处在运动与变化之中,因此速写往往会画得非常简约或者不完整,我们事后可以根据记忆做适当的补充。但即兴性与不完整性会产生另一种鲜活感与现场感,而这些都是速写的特征,也是其生命力之所在,因此在事后补充时,必须保留其最原始的、生动的东西。”

“毛笔速写一开始便以其特有的艺术魅力,从‘速写’中脱颖而出,并以其表现的潜力、基础训练上的特殊功能,成为中国人物画整个学习过程中十分得力的环节和值得重视的课题。我探索并提倡毛笔速写,简而言之就是希望年轻一辈能增加毛笔练习的机会和时间,以增强我们对国画笔墨的敏感程度,提升对国画笔墨的理解力和表现力。”

“意笔线描是在胸有成竹的基础上完成爆发式的即兴创作,修养、功力、情绪、感觉集中在短时间内的运笔过程中,终以自如、流畅、简便而内涵丰富的线准确地塑造形象。意笔线描的重点应放在对基本规律的认识与基本技法的训练上,因此画家必须临摹各种古代名迹,接触各种意笔线描形式,尝试以各种不同形态的线去表现不同的艺术感受。”

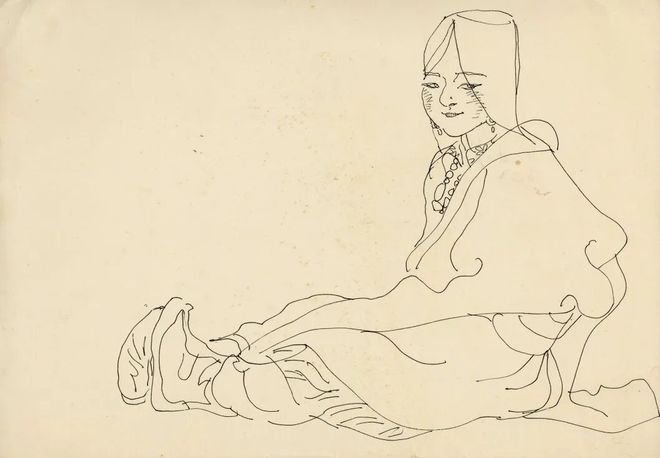

小丫头(线描稿)吴山明

29.5cm×20.5cm1985年

小丫头吴山明

30cm×36cm1987年

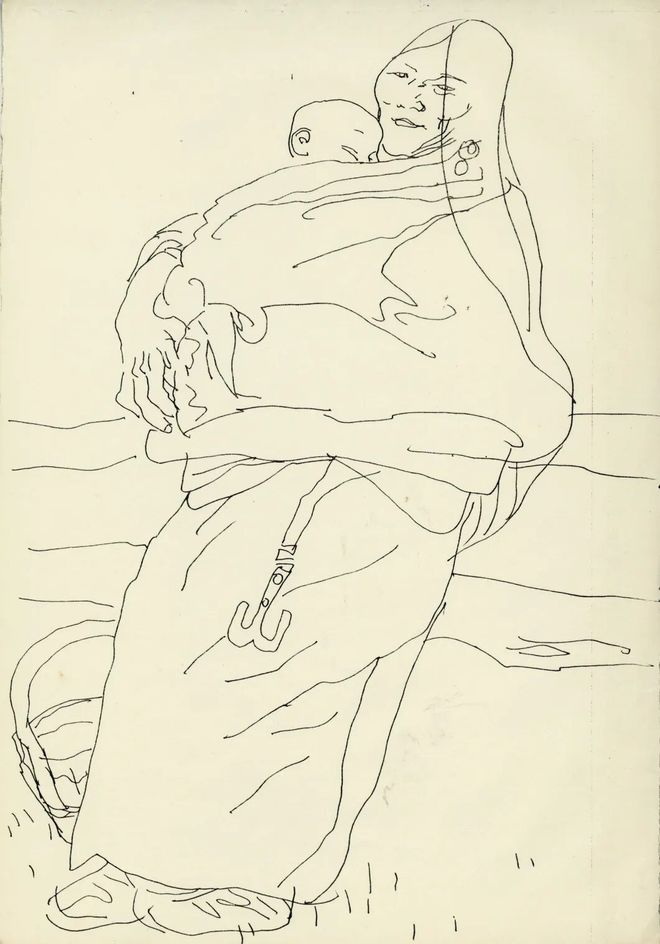

母子(线描稿)吴山明

29.5cm×20.5cm1985年

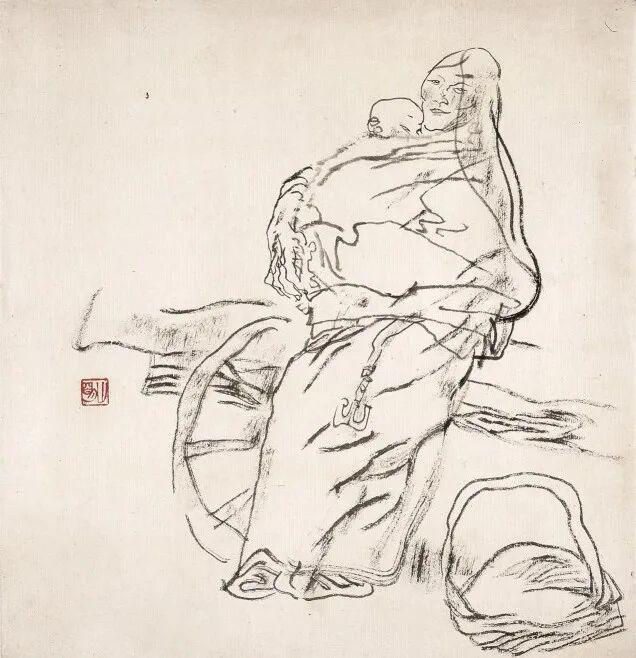

母子吴山明

36cm×33.5cm1985年

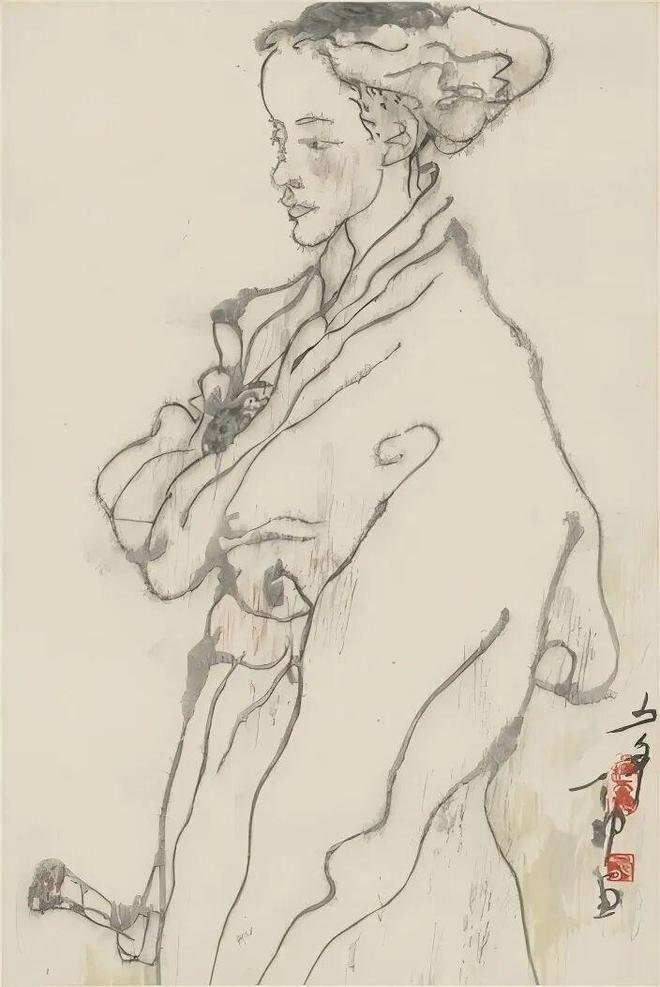

少年(线描稿)吴山明

29.5cm×20.5cm1985年

少年吴山明

66.5cm×44.5cm1987年

这一批细笔线描是对生活速写的提炼,可以看到传统造型的影子,也能看到对西方现代主义的理解,而这些理解最后都回归到中国意笔人物画的重要语言——线。《少年》是根据线稿转化的意笔线描创作,转化的过程中由于纸、笔等工具的改变,线性也发生了变化,线条用毛笔、水墨的表达,笔痕变大,变得更加丰富有体感,难度也随之加大,强化了碑帖般的沧桑感。这批线描用另一种语言的厚重代替写实绘画体块的厚重,用线条的浓淡虚实、水墨淋漓构建的微妙空间关系代替了原来透视的空间感,这已然转化成了一种全新的凝练的东方式表达。

虚灵之光

“化腐朽为神奇”

吴山明的“虚灵之光”,首先体现在对东方光感的独特表现上。西方绘画以光影模仿自然、追求视觉真实,而中国画的光影则是自然气韵的载体,是生命的象征。吴山明通过宿墨法的探索,完成了从西方光影塑造向东方光感表现的转型,与西方艺术形成世界性的对话。

其次,吴山明对淡宿墨法的实践,曾被学界称为“晶莹水墨”,像黑水晶,有形但很透亮,这也道出了他长期试图追求的审美境界。受黄宾虹、潘天寿等几位老先生的启发,吴山明认为只有在审美上符合宿墨的性质,在表现的趣味上产生大的突破,才会有艺术语言上的贡献,表现出的不同品格与美感。故吴山明以淡宿墨为媒介,进而让画面形成了“有东方趣味的虚灵式”的光感,这无疑在审美上也完成了从西方到东方、从古典到现代的转换,拓宽、深化了中国画笔墨的审美范畴。

川北汉子(指墨)吴山明

67cm×53cm1983年

雪山之鹰吴山明

49cm×67cm1985年

《雪山之鹰》是一幅宿墨湿笔与枯笔相间的作品。枯笔与湿笔在艺术感觉上距离较大,要使之协调而浑然一体,需要采用“拖泥带水法”一气呵成,让湿笔与枯笔在错叠渗化的过程中自然交融。湿笔与枯笔之间有时会形成一些交融区,这些区域墨色变化自然而丰富,但是在形体上难以准确把握,这便需凭经验去添加细节。有时需多次重复才能完成,但非关键部分还是应趁未干时一次性画成,这样笔墨才会清新自然。

备茶吴山明

98cm×95cm1995年

藏民好客,邀请我们坐在帐篷中画画时,总会端上热乎乎的茶。帐篷中的缭绕烟雾和帐篷外高原的强光,吞噬了对象的边缘线,逆光的虚实引起了我的注意。破墨法是中国意笔中最常用的,但要呈现出物象的形体和神韵则实属不易。此图用了大量的以浓破淡、以淡破浓之法,既要守住基本形,又要造境生韵;既要把握全局的气韵,又得表现好人物细微的情感与动态的美感。

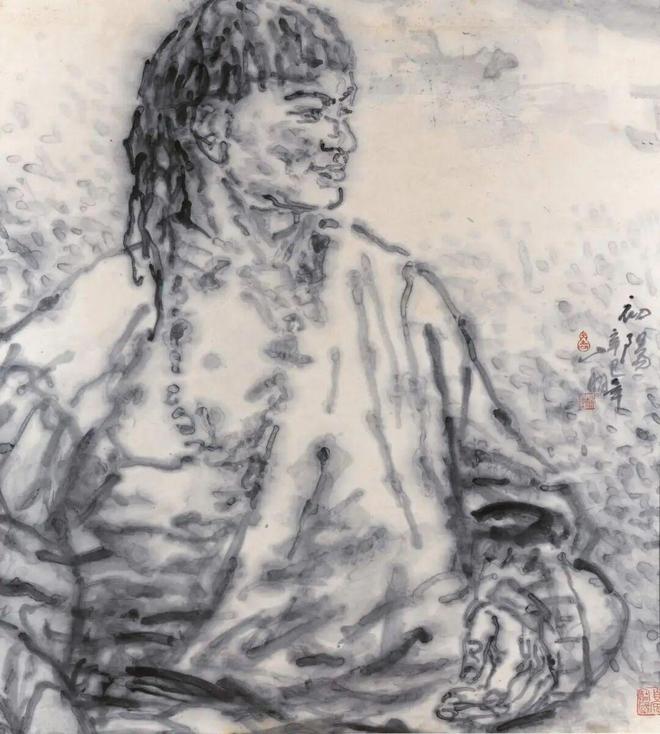

阳光吴山明

96cm×96cm1994年

黄宾虹先生认为,白色的纸张使浓宿墨产生了透亮的感觉。我本人第一次画出这种光感是在草原上,有个草原女孩,突然从很黑的帐篷里面出来,浑身处在光中,就像女神一样。我没用素描式的办法,而是用透亮的水带墨的笔痕来画,因此显出的光感是东方式的,是中国式的笔痕之间浓淡交错、晕化而形成的感受。这些笔墨笔痕存在于形体与画面的构建与层层交错之中,成为中国笔墨语言的一种新的审美方式。

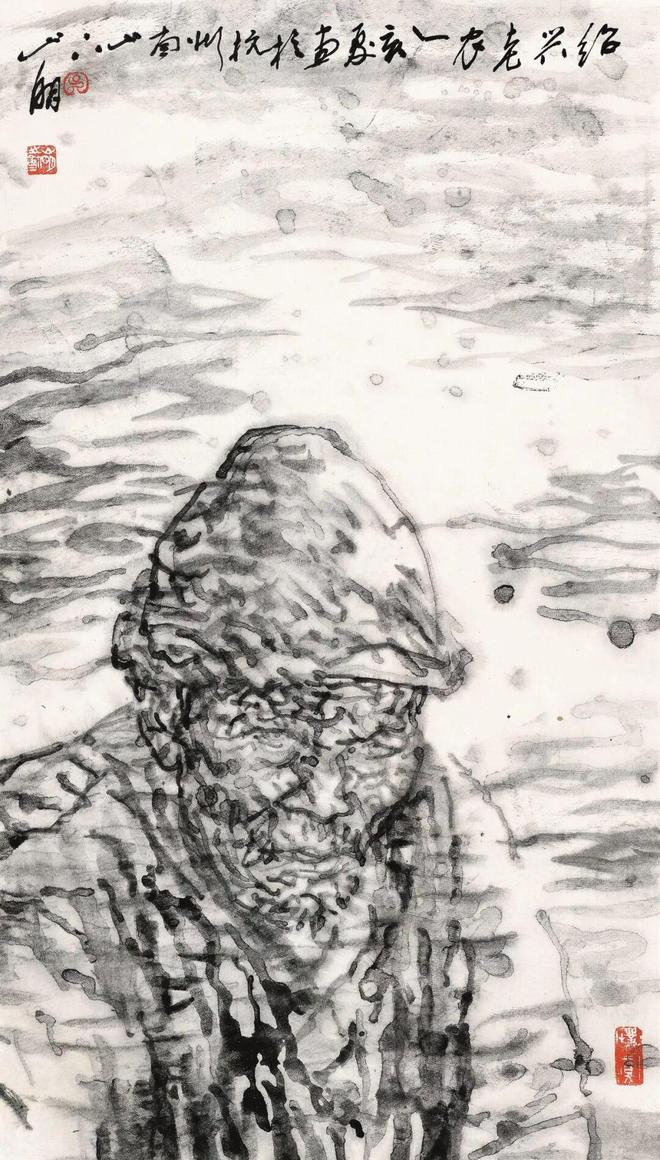

绍兴老农吴山明

80cm×46cm1995年

此外,吴山明的“虚灵”,还是一种人生境界的追求。阳明所谓“虚灵不昧,众理具而万事出”,即言人生命中本有之性。凡与他交往者,皆感其“虚怀若谷”的气度。这种人生境界也反哺了他的艺术,吴山明的作品没有刻意的技巧炫耀,只有平淡中的真诚与厚重,如淡宿墨般意蕴无穷,实得益于他心灵的清明。

“我很赞成笔墨中因宿墨之墨性与用水得当会产生某种光感的论述,这完全是东方式的表达,不同于西方对光的表现。”

“墨与色、点与线及渗化的大水大墨相交融,会形成大面积的痕迹,会与肌理同时形成斑渍与水晕,形成有东方趣味的虚灵式的光感。这是中国式的虚灵,也是从古典审美向现代审美的一种跨越。”

牵牛藏民吴山明

94cm×111cm

藏男吴山明

68cm×69cm1987年

草原无垠吴山明

93cm×93cm1995年

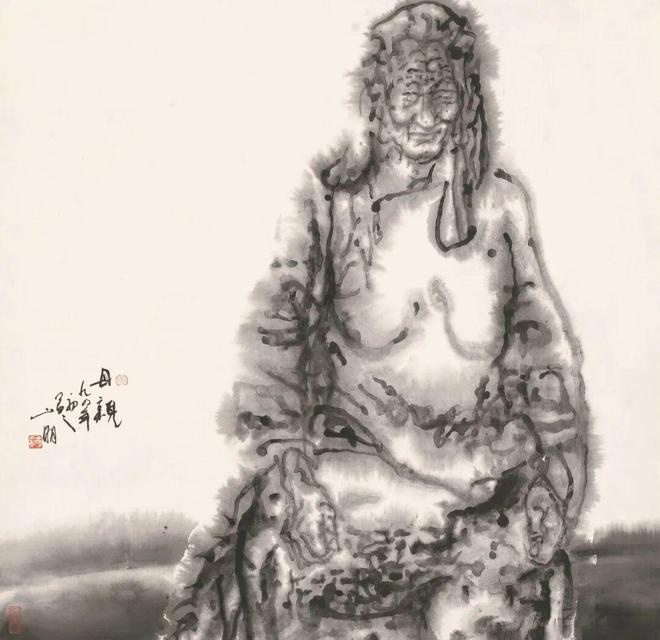

母亲吴山明

98cm×95cm1994年

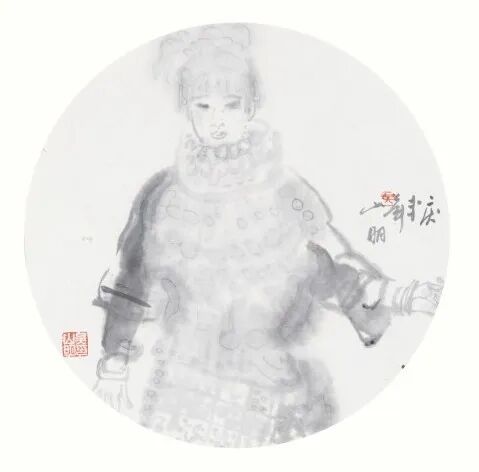

庆丰年吴山明

直径33cm2011年

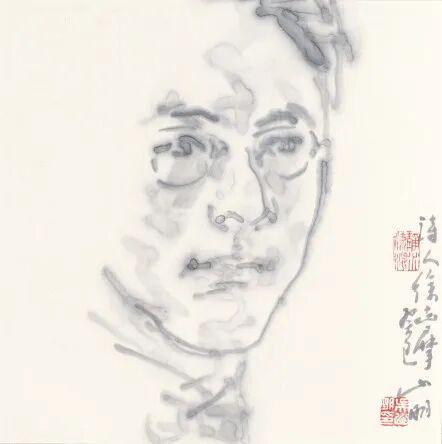

诗人徐志摩吴山明

34cm×34cm2013年

高格写魂

“古云‘境能夺人’,又云‘笔能夺境’,终不如‘笔境兼夺’为上。”

吴山明的“高格”,源于对中国画主体性的坚守。吴山明曾言:“中国画是民族性很强的绘画,它不仅发扬民族中好的东西,还通过笔墨形式来体现、强调主观对客观的感受”。在他看来,中国画的“世界性”,不应以外来的标准为衡量,而应以自身语言的深度与新意为前提,唯有如此,中国画才能真正参与现代视觉文化的对话,发出不可替代的声音。而吴山明的艺术,正体现出这样一种文化自觉与开拓气度,既扎根于传统中国画的学脉传承,亦面向一个开阔的、现代的大千世界。

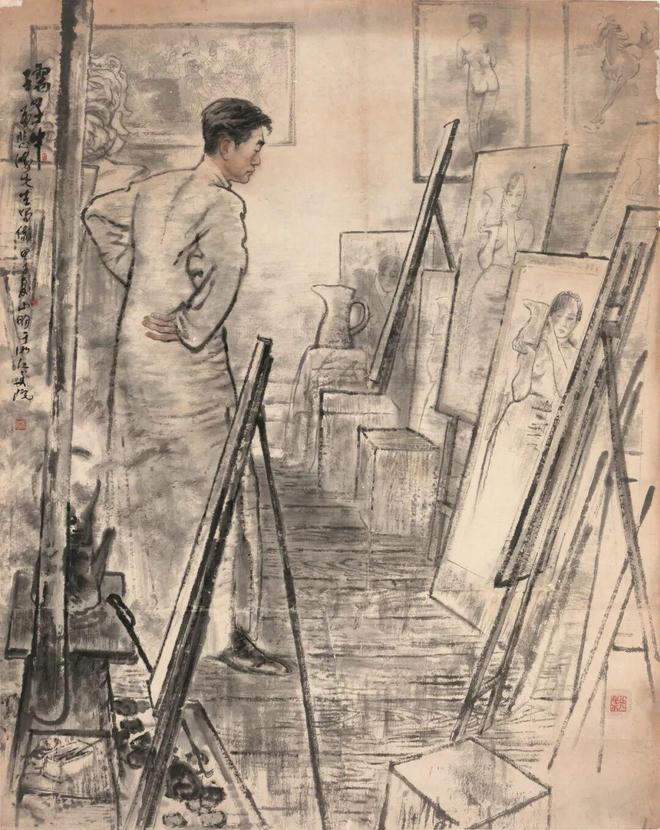

孺子牛吴山明

191cm×150.5cm1984年

我曾看到过一份关于徐悲鸿先生的资料,他喜欢在同学们从教室走掉后,一个人默默地在教室里审视同学们的作品,这份资料展现的是一位教育家的责任感。我自己也是教师,对此很有体会,于是我选择了这样普普通通的场面,用一个背侧的身影,表现徐先生默默地站在学生们的画前。

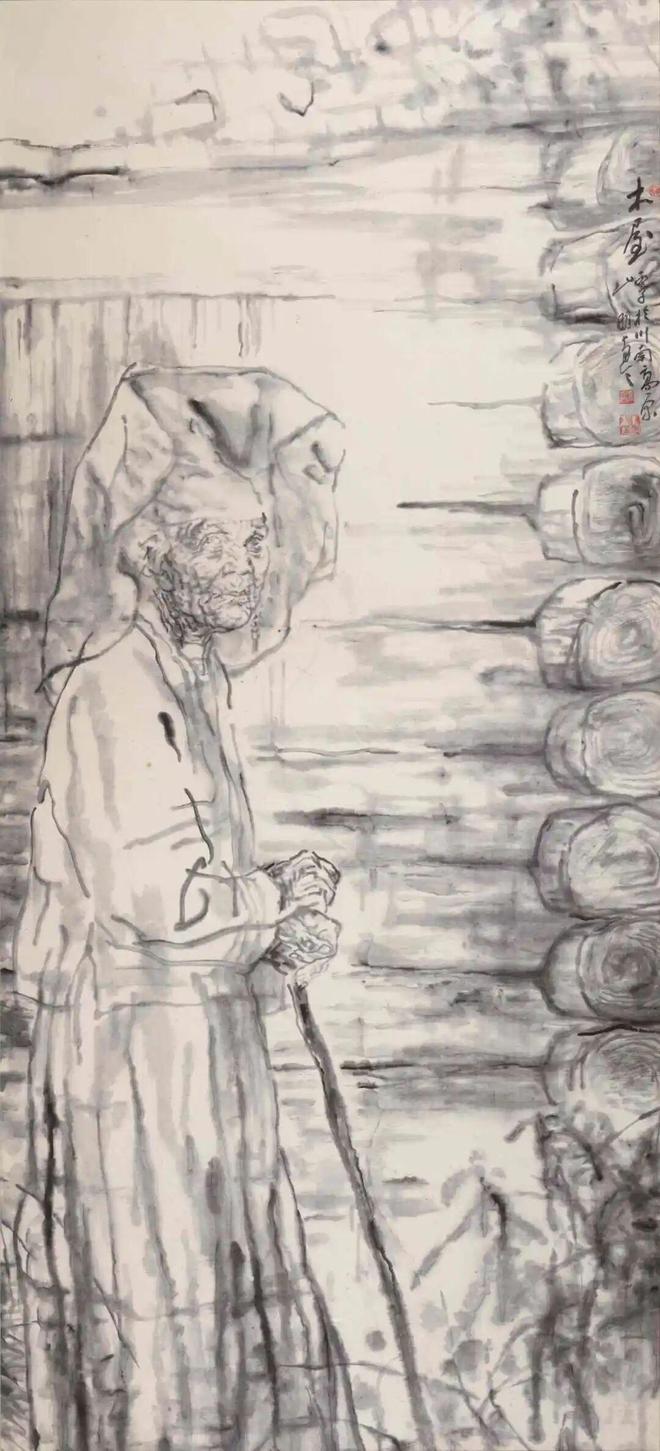

木屋吴山明

248cm×124cm1996年

“中国画有很多弯门小道,我们走的是正道,是大道。”

“中国画要取得大发展,必须要有更多人走在大道上。所谓大道是指在中国画传统特色的基础上进行新的演进探索的发展之路。中国画是一种民族性极强的画种,是以其特征而受到世界画坛重视的,是处于世界艺术巅峰的品类。我们不能以时代的发展为借口使其在交流融合过程中失去自己,或因淡化民族性而成为他国画种的附庸,并最终失去中国画自己的特征。”

初阳吴山明

101cm×91cm2001年

西湖秋韵吴山明

196cm×294cm2002年

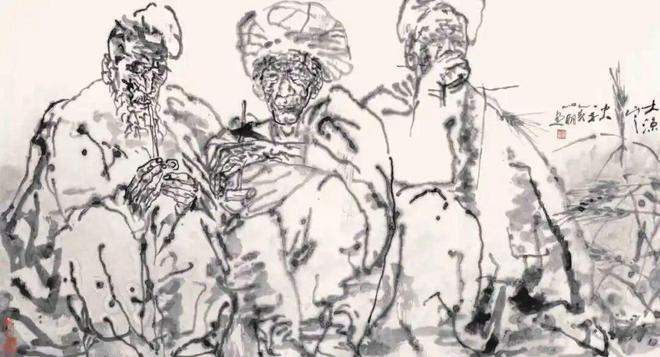

大凉山之秋吴山明

98cm×196cm1995年

艺途如涉远,非笃行不至,吴山明先生以笔明心,于水痕墨迹间追寻虚灵之境,其法自传统中生发,其格在纯真心境中确立。他以一生的实践印证:中国画之生命,在承续亦在创变,在笔墨更在精神。希望此次展览如同一束精神之光,既辉映源流,也照亮前路。

来 源|潘天寿纪念馆

编 辑|郑佳怡

责 编|周 慧

审 核|方 舟 陈永怡

中国美术学院官方微信号

投稿邮箱:caanews@caa.edu.cn

“国美学术通讯”官方微信号

投稿邮箱:caarmt@caa.edu.cn

出品:

中国美术学院党委宣传部

PUBLICITY OFFICE OF THE CPC CAA COMMITTEE

CAA融媒体中心

CAA MEDIA CONVERGENCE CENTER

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6