你的读史方式,决定了你的人生格局

“格局”这两个字,如今随处可见。它被用得如此之多,以致于几乎贬值到一无是处。

其实,“格局感”并不空泛,它是一种能在纷繁细节中把握本质、判断形势、预见趋势的能力。

在首届“博古睿”全球论文奖获得者、复旦大学哲学教授徐英瑾看来,“格局感”是一种介于抽象思辨力和经验观察力之间的结构感知力,学习历史的最大意义,恰恰是为了培养和提升格局感。

为此,作为哲学教授的他,选择用一部历史著作来重新诠释“格局感”——这就是《汉亡哲思录:儒家思想与东汉三国关系新解》。

以哲学之眼看汉代历史,照亮认知暗区,提供决策图谱。

你选择怎样读史,也许最终就会决定你的人生格局有多大。

01

在历史与哲学之间

才能提升自身的格局感

我们常常看到两种极端的读史方式:一种喜欢高举“历史规律”“命运哲学”这类抽象大词,却很少脚踏实地理解真实世界的细节;另一种则沉溺于考据细枝末节,把每一段史实、每一个人物、每一份史料都当成谜题去解,却失去了把握大势、洞察全局的能力。

徐英瑾老师强调,真正的格局感,是在抽象思辨力与经验观察力之间,拥有结构感知力。正如康德所说,“概念无直观则空,直观无概念则盲。”太多哲学学徒只会念叨“存在”“祛蔽”这些玄奥名词,却答不上“为何海德格尔会对纳粹同情”这样需要经验和洞察的问题;同样,也有无数历史学者在浩如烟海的文献里只见树叶不见森林,终究无法理解结构与格局的力量。

哲学家康德和海德格尔。

历史的格局感,就像小朋友即使没见过大象踩蜗牛,也能凭直觉判断蜗牛壳会碎裂。只有学会结构性地审视历史,分清谁是“大象”、谁是“蜗牛”,才能跳出“天下乌鸦一般黑”或“事后诸葛亮”这样的陷阱。

前者如在面对汉末历史时抽象地站队士大夫集团并因此去敌视宦官集团,或抽象地敌视一切豪族与门阀,由此忽略具体立场场景中关键政治人物的德行、能力与组织资源。

后者如从已知的历史结果中简单地倒推出相关格局,而不是在佯装对格局无知的情况下独立地进行格局推演。

汉代墓葬中的精美石刻。

缺乏格局感的玩家只会简单地使用各路玩家所掌握的纸面数据来判断各自的“大”与“小”,看不清资源整合力、社会组织结构和权力分布背后的真相。

刘秀所具有的那种对“小敌”的天然恐惧、官渡之战赢家曹操对于资源的整合力,无不是“格局感”在乱世中的胜利。

02

通过读史提升格局

东汉三国史是绝佳的训练素材

徐英瑾老师指出,如果说“格局感”是一种能够穿透表面、看清本质的能力,那么东汉与三国的这段历史,就是最适合磨炼这种能力的训练场。

相比明清那种史料繁杂、细节丰富的朝代,东汉三国的史料反而“稀缺”,这恰恰倒逼我们放下对细节的执念,跳出“考据癖”的陷阱,学会用结构和理论去穿透迷雾,把握历史演变的真正脉络。

比如,书中就通过“信息论”与“组织学”的视角,把汉末三国复杂的政权结构解剖得入木三分:人类社会一旦超过“邓巴数”(约150人),就不可避免地进入分层管理和信息筛选的世界。自上而下的信息如何流转?管理者如何应对信息超载?这是所有大型组织都必须面对的永恒课题。

英国人类学家邓巴提出,人类社交网络的认知上限,大约为150人,超过这个规模就要依靠层级管理、规则或制度来维持运作。

由此,徐英瑾教授指出,历史上儒家和法家的“周政—秦政”之争,不能简化为仁政与暴政、或封建制和中央集权制度之间的区分,其实背后也是对“信息与组织模式”的不同想象和实践。

儒家推崇的封建自治和“春秋决狱”,最终因为过度依赖个人直觉和人情判断,导致失去了客观的校准,由此引发的“大复仇”行为的泛滥,则为汉帝国的灭亡提供了一种意识形态层面上的精神预演。

而法家的意识形态虽然强调法的客观校准性,却将立法的源泉定义为君主的任性而不是各级封建贵族反复博弈的产物,由此使得秦式法制的好处迅速被其所带来的坏处所抵消。

依据本书的立论,之所以古典中国无法兼得明晰法治与封建自治之美,则可能又是因为春秋末期出现的孙武式步兵革命彻底消除了基于车战的贵族武力基础,由此削弱了其在政治演化历程中的议价能力。

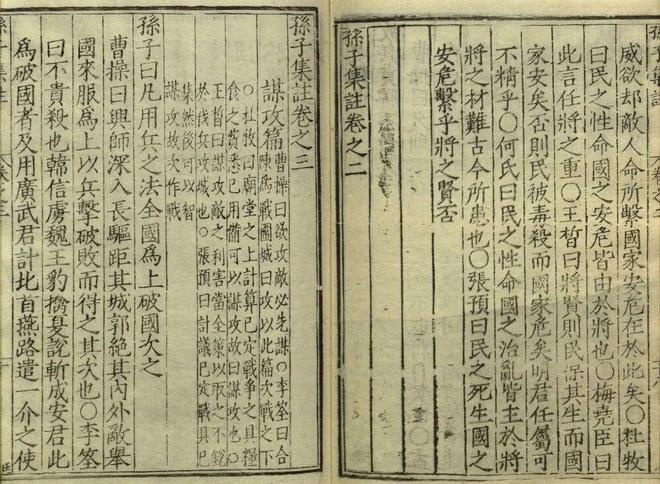

《孙子兵法》作为一部基于步兵战而非车战思路的兵书,导致步兵的崛起和周礼的衰微。

在史料有限、谜团重重的历史中,格局感的真正训练,就是如何在不确定中识别大势,如何在表象之下把握结构性力量。用这样的眼光看历史,也就能明白,为什么像司马光这样的大史学家会亲自起草《资治通鉴》中的两汉三国部分,把它当作帝王“格局感训练器”来用;而后世的宋朝,正是因为忽视了这种结构性格局感,最终遭遇了“靖康耻”的惨痛结局。

03

如何训练格局感?

欲成功者必先修“失败学”

徐英瑾老师还提醒我们,宋朝之所以重蹈汉帝国的覆辙,很大程度上就是缺乏对“失败学”的真正反思。人们喜欢引用“失败是成功之母”这句名言,却不知它本出于误解。

爱迪生真正的原话是:“我并未失败。我只是知道了一万条不会成功的路径。”他强调的不是“多试几次就会赢”,而是每次失败后都要深刻总结,反思为什么走不通,从而积累失败经验,最终找到正确的方向。

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.

遗憾的是,我们的历史记忆和文化语境,恰恰容易忽视这种对于失败、平局和止损的理性态度。绝大多数人只热衷于“曹操官渡大捷”这样的胜利故事,却很少有人会分析孙权在逍遥津之战里是如何果断止损、避免全军覆没。也少有人认真研究“昭宣之治”“明章之治”这种“没那么出彩但稳健持久”的平稳运行;相反,失败总是被简化成几个“坏人”的阴谋或者道德崩坏,最终归咎于宦官、奸臣或某位失德皇帝。

逍遥津之战曹操“用兵如神”、张辽“以寡击众”,但孙权在危局下及时止损同样值得关注。

真正的历史格局感,恰恰需要你学会在成功与失败之间看到广袤的灰色地带。王朝的崩溃不是一朝一夕的灾难,也不是单靠某一类“坏人”就能解释清楚。它往往是社会治理模型与大环境、偶然与必然、技术与文化之间长期互动的结果。

管理技术本身并没有道德属性——霍光的宽松政策救活了西汉,王莽的激进管制却加速了新莽的崩溃;问题的根本,不是管理者本人的道德高低,而在于所信奉社会治理模式是否具备自我修正的能力、是否能正视失败和危机,进行系统性的应对和调整。

这从汉朝儒家和法家在“失败学”上的失败可见一斑:儒家崇尚宽松分权的周政,寄希望以礼治激发人性善与道德情感,从而低成本维护秩序,但忽视了万一礼治失灵后的补救方案,未能防范“路西法效应”等集体失控局面,也没有设计“失败学”来应对自身理念失效的情况。法家则极端集权,强调奖惩、资源极限榨取,将人性视为趋利避害,却无视人类复杂的利他与道德行为,对管理者的失误也缺乏有效机制。

真正有格局的人,不只懂得如何追求胜利,更懂得如何面对失败,如何在不完美中守住底线,在危机来临时及时止损,在制度失灵时寻找结构性的修补方案。这种“失败学”,不仅是历史观,更是每一个人应对现实世界、避免人生大错的理性基石。

主张“温良恭俭让”的儒家思想怎么会导致全面内战?是因为孔孟的思想本就有问题,还是汉儒把来自先秦的儒经给念歪了?或是汉帝国内藏的秦政基因披着“儒家”的伪装在发挥负面作用?为何“大复仇”如此受汉儒吹捧,导致民间暴力横行?为何儒家主张“亲亲”,袁绍与袁术集团却如同陌路?为何汉末乱政的帽子经常被扣在宦官集团头上,但在该集团被“团灭”后,内战却全面升级了?为何天下变乱后,恰恰是缺乏儒学素养的孙坚对匡汉大业表现出了远甚关东诸侯的热情?为何《后汉书》的作者范晔将三位儒学色彩淡漠的哲学家——王充、王符与仲长统——并列一传?难道这三位均无“孝廉”名头的哲学家竟有可诊治汉帝国顽症的妙方?另外,为何以“尊王攘夷”的儒式口号为指针的倒幕战争竟然帮助日本初步实现了近代化,而造成的伤亡却相对可控?到底什么是儒家的真面目?

汉亡哲思录

上面提到的这些问题你怎么看?

你怎么理解读史带来的格局感?

徐老师的观点给你带来什么启发?

你自己是如何通过读史提升格局的?

在留言区和书友们分享一下吧!

2位优秀留言读者将获赠这本

以哲学之眼看汉代历史的好书

公号粉丝限量专享

扫码领券后折扣价再享8折

最终相当于5折优惠

扫码进群,更多福利

-End-

观点资料来源:《汉亡哲思录》

转载及合作请发邮件:scb01@pup.cn

▼点击名片 ⭐标关注我们▼

在历史与哲学之间,提升人生的格局感

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6