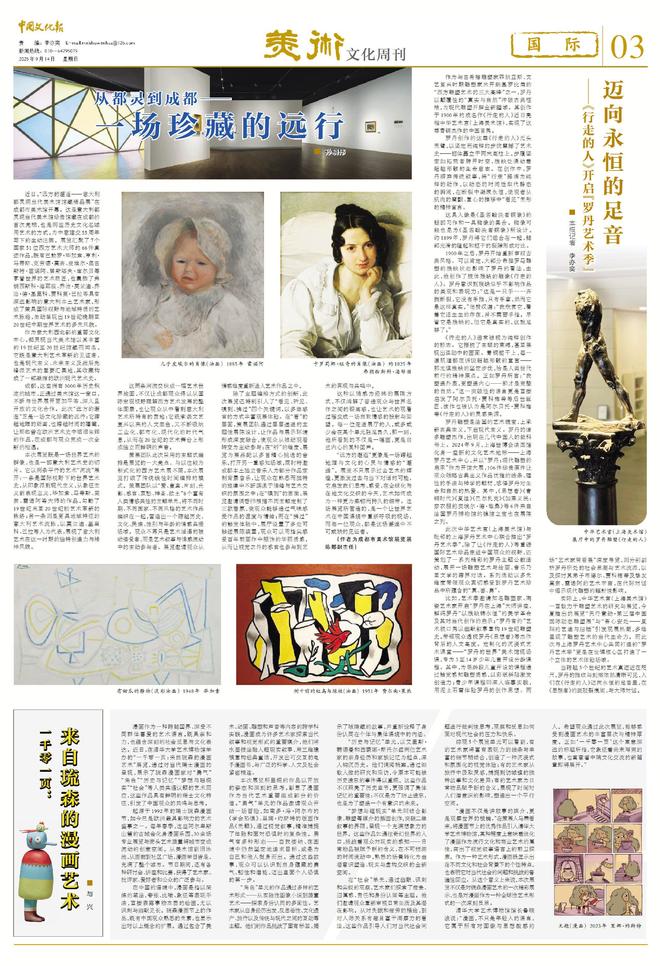

近日,“远方的邂逅——意大利都灵现当代美术馆馆藏精品展”在成都市美术馆开幕。这是意大利都灵现当代美术馆珍贵馆藏在成都的首次亮相,也是两座历史文化名城用艺术的方式,为中意建交55周年写下的生动注脚。展览汇聚了7个国家51位西方艺术大师的66件真迹作品,既有巴勃罗·毕加索、亨利·马蒂斯、克劳德·莫奈、皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿、居斯塔夫·库尔贝等享誉世界的艺术巨匠,也囊括了弗朗西斯科·海耶兹、乔治·莫兰迪、乔治·德·基里科、贾科莫·巴拉等具有深远影响的意大利本土艺术家,形成了兼具国际视野与地域特质的艺术脉络,生动呈现出19世纪晚期至20世纪中期世界艺术的多元风貌。

作为意大利西北部的重要文化中心,都灵现当代美术馆以其丰富的19世纪至20世纪馆藏而闻名。它既是意大利艺术革新的见证者,也是现代主义、未来主义及战后先锋派艺术的重要汇集地,其收藏构成了一部凝缩的欧洲现代艺术史。

成都,这座拥有3000年历史积淀的城市,正通过美术馆这一窗口,不断与世界展开更加平等、深入且开放的文化合作。此次“远方的邂逅”正是一场文化珍藏的远行:它跨越地理的距离,也跨越时间的藩篱,让那些曾在欧洲艺术史中熠熠生辉的作品,在成都与观众完成一次全新的相遇。

本次展览既是一场世界艺术的群像,也是一部意大利艺术史的切片。它以两条平行的艺术“河流”展开:一条是国际视野下的世界艺术史,从印象派到现代主义,从象征主义到表现主义,毕加索、马蒂斯、莫奈、雷诺阿等大师的作品,勾勒了19世纪末至20世纪初艺术革新的脉络;另一条则是更具地域特征的意大利艺术流脉,以莫兰迪、基里科、巴拉等人为代表,展现了意大利艺术在这一时期的独特创造力与精神风貌。

有甜瓜的静物(淡彩油画) 1948年 毕加索

儿子皮埃尔的肖像(油画) 1885年 雷诺阿

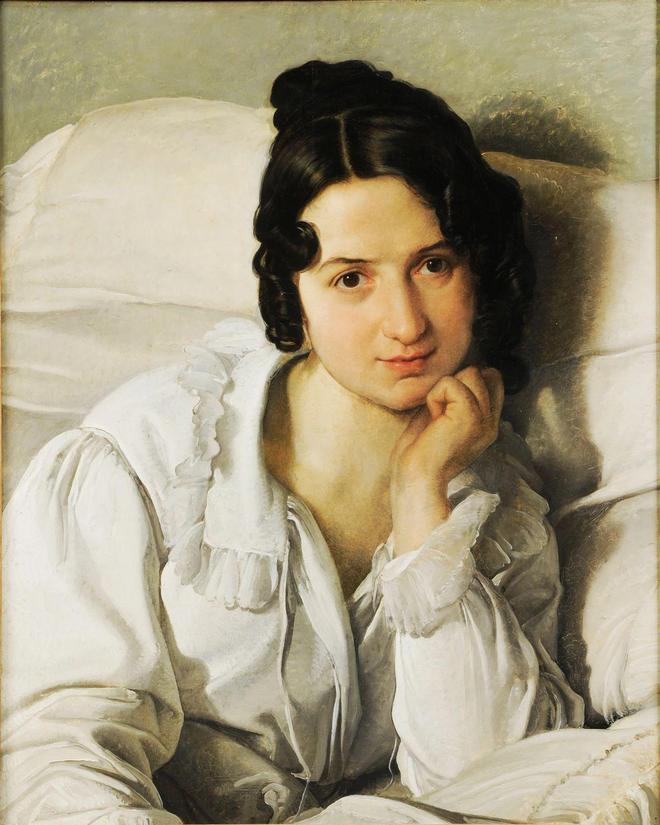

卡罗莉娜·祖奇的肖像(油画) 约1825年 弗朗西斯科·海耶兹

这两条河流交织成一幅艺术世界地图,不仅让成都观众得以从国际宏观视野理解西方艺术发展的整体图景,也让观众从中看到意大利艺术所特有的质地:它既承袭文艺复兴以来的人文底色,又不断吸纳工业化、都市化、现代化的时代气息,从而在20世纪的艺术舞台上形成独立而鲜明的声音。

策展团队此次采用的主题式编排是展览的一大亮点。与以往较为制式化的西方艺术展不同,本次展览打破了传统线性时间编排的模式。策展团队以“爱、童真、片刻、光影、感官、哀愁、神圣、故土”8个富有人类情感共性的主题单元,将不同时期、不同国家、不同风格的艺术作品编织在一起,营造出一个跨越历史、文化、民族、性别与年龄的情感共振场域。观众不再只是艺术话语的被动接受者,而是艺术叙事与情感流动中的主动参与者。展览邀请观众从情感维度重新进入艺术作品之中。

除了主题编排方式的创新,此次展览还特别引入了“看见、听见、嗅到、拂过”四个关键词,以多维感官的方式丰富观展体验。在“看”的层面,策展团队通过层层递进的主题性展陈设计,让作品与展示环境形成深度融合,使观众从被动观看转变为主动参与;在“听”的维度,展览为展品配以多首精心挑选的音乐,打开另一重感知场域,同时特邀成都本土独立音乐人为部分作品定制背景音乐,让观众在熟悉而独特的旋律中不断荡漾于情绪与艺术交织的氛围之中;在“嗅到”的层面,展览邀请调香师根据不同主题定制了三款香氛,使观众能够通过气味感受作品的温度与情绪;而在“拂过”的触觉体验中,展厅设置了多处可触碰展陈装置,观众可以用指尖感受百年前画作中服饰的华丽质感,从而让视觉之外的感官也参与到艺术的再现与共鸣中。

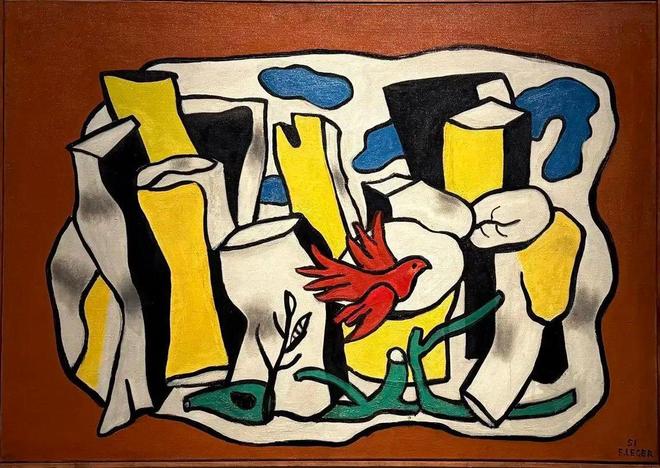

树干前的红鸟与绿枝(油画) 1951年 费尔南·莱热

这种以情感为经纬的展陈方式,不仅消解了普通观众与世界名作之间的距离感,也让艺术的观看过程变成一场自我情感的投射与回望。每一位走进展厅的人,或多或少会在某个单元驻足良久,那一刻,他所看到的不仅是一幅画,更是自己内心的某种回声。

“远方的邂逅”更像是一场跨越地理与文化的心灵与情感的“邂逅”。展览不只展示过去艺术的辉煌,更激发过去与当下对话的可能,它启发我们思考、感受,在全球化与在地文化交织的今天,艺术如何成为一种更为柔韧而持久的纽带。这场展览所营造的,是一个让世界艺术在中国语境中重新呼吸的现场,而每一位观众,都是这场邂逅中不可或缺的见证者。

(作者为成都市美术馆展览展陈部副主任)

2025年9月14日《中国文化报》

第3版刊发特别报道

《一场珍藏的远行》

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6