山水画的“变”与“不变”

罗一平

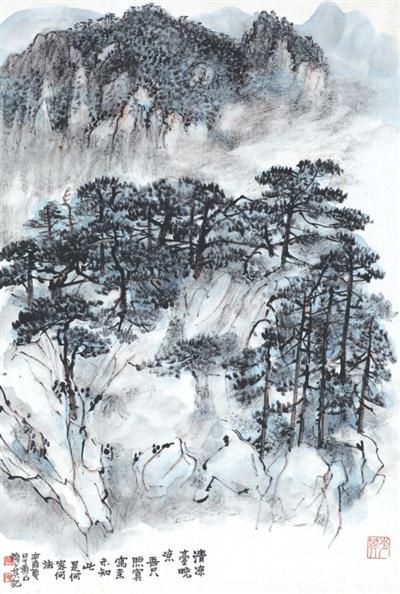

图为赖少其中国画《清凉台晚凉》。

今年是赖少其先生诞辰110周年,广州艺术博物院的“造化为我——赖少其与现代山水画创作研究展”如约而至。明末以降300余年山水画大家的作品、同期艺术家作品与赖少其的创作并置一堂,开启一场跨越时空的艺术对话,探寻着传承与创新的永恒命题。

10年前,我任广东美术馆馆长时,策划推出了“大道之道——赖少其诞辰百年作品展”,以广东美术馆全馆展示空间,为这位20世纪杰出艺术家铸就宏大艺术殿堂。而今两馆两场展览,以10年期的遥相呼应,成为解读中国山水画“变”与“不变”的最佳注脚。

初遇赖少其的艺术是在1980年的大学时代。我从黄山写生归来,正踌躇于山水画课程的作业是以传统语言绘制还是以当代语言创作时,偶见赖少其画的鼓浪屿——那种用笔墨捕捉物象呼吸的观察视角和传统与当代相结合的笔墨语言,竟与我对黄山的体悟不谋而合。我借鉴其法完成作业,作品获全班最高分并留校。“赖少其”这个名字从此深植我心。今日在“造化为我”展厅,面对赖少其众多“以心观物”的作品,方悟这份共鸣源于他对山水画“变”与“不变”的洞察——无论笔墨语言如何变化,都始终守着“写山水精神之性”的内核。

2001年,我从中央美术学院调至中山大学,受赖夫人之邀在其家中亲睹了赖少其生命最后几年的作品。这些作品把传统与现代、抽象与具象、理性与感性融合在一起,映射着他内心的观照以及对宇宙的畅想、静观与沉思,呈现出远离俗趣、感悟真挚、畅游梦幻的生命图像。

1986年的“丙寅变法”,赖少其将“变”与“不变”的辩证推向极致。他的“不变”是扎根传统的清醒:1962年前后,他临唐寅《匡庐图》40余遍,视程邃、戴本孝、黄宾虹为艺术根基,直言“不学传统空唐突”;他的“变”,是其71岁回粤后,面对岭南“花红柳绿”的新境,大胆吸收印象派用色,创“墨与色既冲突又和谐的新结构”。这种“不变”,不是对创新的束缚,而是让创新有根可循的根本保障;这种“变”,不是对传统的背离,而是让传统“活”在当下的必然路径。其生命最后几年的作品,则是赖少其艺术“变”与“不变”的终极融合:笔墨形态因疾病而“变”,但“写生命之真”的内核从来未变。这份在绝境中张扬的生命意志,是山水画最本真精神的显现。

从“大道之道”到“造化为我”,两场展览跨越时空,都在诉说同一个真理:山水艺术的传承,从来不是“不变”的复制,也不是“变”的狂欢,而是在“变”与“不变”的辩证中找到平衡。当下,面对纷繁复杂的现实,中国画画家更需读懂这份平衡:要有“变法”的勇气,用当代语言激活传统;还要有“守根”的清醒。唯有如此,中国山水画才能在未来的岁月里,既保留东方的精神特质,又具备与世界对话的能力;既承载过去的文化记忆,又开启未来的艺术可能。这便是赖少其留给我们的关于山水画“变与不变”的最深层思考。

《 人民日报 》( 2025年09月14日 08 版)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6