他从“小天地”投射光影,构筑当代中国人文精神“大世界”

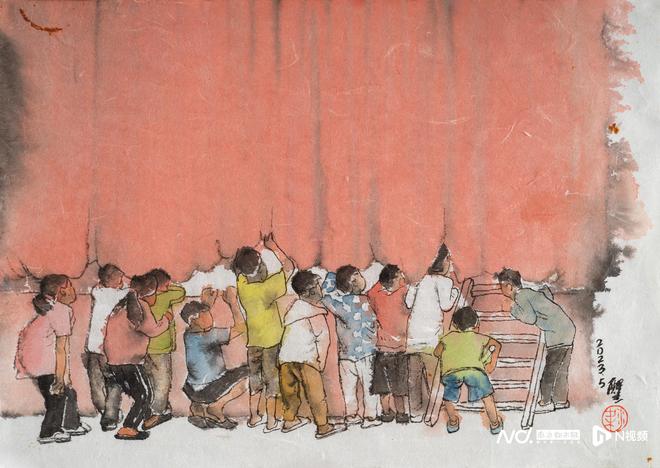

9月12日,深圳关山月美术馆三楼D、E厅人流如织,“小天地——梁醒生人物画展”在此开幕。展览由广州美术学院与深圳市关山月美术馆联合主办,广州美术学院中国画学院承办,共展出青年艺术家梁醒生创作的76幅精品力作,系统呈现了他近五年来在人物画领域的探索与突破。

展览现场。

展览开幕后,举办了为期半天的学术研讨会,广深两地近50位美术理论家、批评家与画家围绕梁醒生的艺术语言、创作路径与当代水墨人物画的发展方向展开了热烈讨论。

学院派出身,突破学院派的藩篱

梁醒生是广东阳江人,中学、本科及硕士研究生均毕业于广州美术学院,是地道的“广美血脉”。如今他身兼广美国画学院第二工作室主任、广东画院青年画院画家等多重身份,更是首届“广东省美术人才培养对象”之一,今年还入选了中国美协“新时代青年美术人才培养计划——绘画100”,是广东青年画家中的代表性人物。

梁醒生。

他的艺术创作已受到广泛的认可,其作品7次入选中国美术家协会主办的全国性美展,其中《玫红色的回忆》入选2024年第14届全国美展进京作品;11次入选省级展览,其中获一等奖(金奖)2次、二等奖1次、优秀奖6次,是广东具有代表性的青年画家。

他系统深入地研究与传承了岭南中国画艺术,并将人物画科的继承与当代转化作为长期的探索研究方向。他的人物画创作,建立在积极借鉴自关山月以来所形成的传承有序的艺术传统,为广州美术学院中国画学院人物画科的发展开拓出一个新的面貌。

梁醒生《玫红色的回忆》手稿三。2024年。

尽管出身学院体系,梁醒生却始终警惕被“学院派”标签所束缚。广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌认为,梁醒生属于典型的学院派出身,且长期致力于写实水墨绘画的探索与实践。这样的背景与路径,似乎已经可以预设其未来的发展取向。但是,他却并不满足于已经取得的成效,始终怀有突破之心。这种突破并非跳跃性的激变,而是立足于更为广博的古今中外表现手法上的再拓展。

他谈到,梁醒生始终执着于对描绘对象的深刻捕捉,而用以刻画的笔墨和色彩也愈加丰富。在其笔下,对物象的把握早已超越外形的描摹,而注重内在意趣与神态气质的体悟。因而作品中偶尔可见的形与色之间的错落参差,反而成就了意态上的融洽与妥帖,甚至有时呈现出一种近乎漫画式的生动情趣。正是这种对形态与神韵的独到体察,使他的艺术实践突破了我们所习见的所谓学院派的藩篱。

从“小天地”投射光影,构筑当代中国人文精神“大世界”

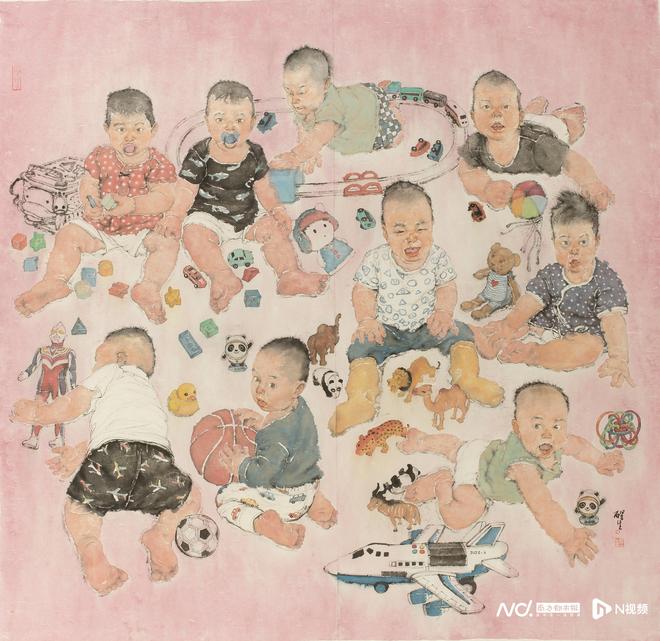

展览分为“童蒙之态”“旧雨新知”“主题叙事”“浮生世相”四个单元,集中呈现了梁醒生最近五年的艺术创作成果,是画家艺术探索历程的一次阶段性总结。

展览题目“小天地”取自于梁醒生近年创作的一幅儿童主题的绘画作品。广州美术学院副研究员、策展人赖志强表示,“小天地”不仅是一件作品的名字,更代表着梁醒生的艺术观念与方法论——“他为自己建构了一个开放的艺术体系,突破地域局限,积极汲取南北当代艺术前沿成果,最终希望实现由小我而成大我。”

梁醒生《小天地》。2022年。

广美艺术与人文学院副院长吴杨波指出,梁醒生的艺术道路,清晰地印证了中国画“笔墨当随时代”的内在要求。他以其成功的实践证明了,折衷不是妥协,而是充满张力的创造域;传承不是重复,而是为了更有力量的创新。他的“蝶变”,是一场以深厚的学院功底为基,以广泛的传统吸收为养料,最终以“无法之法”唤醒强烈个人艺术主体的华丽转型。他的“小天地”,实则是一个通过无数鲜活的个体肖像所构筑的、关于当代中国人文精神的“大世界”。

广州美术学院教授樊林谈到,在那些展开主题叙事的大尺幅作品中,创新的意义与传承的使命是并置的,如何凸显真实生活、真实创作状态下对主题的提炼,梁醒生坚持从“小我”“小天地”去投射光影,2024年全国美展进京作品《玫红色的回忆》属于典型代表。这张大画将乡间生活的真实与精神层面的意义叠加,成就了一个勾勒时代共同回忆的图像结构。

采写:南都N视频记者许晓蕾 实习生温欣

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6