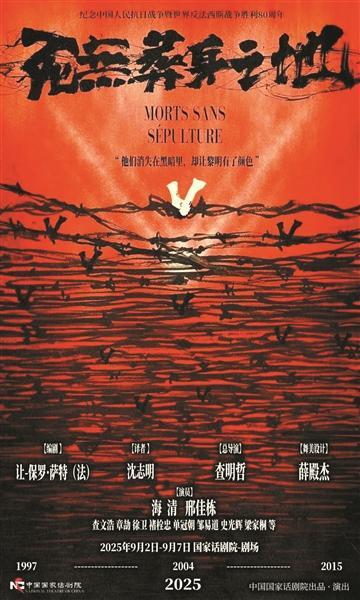

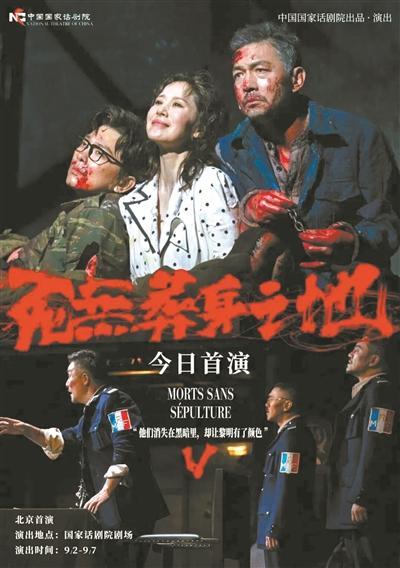

《死无葬身之地》

◎文之

9月2日,中国国家话剧院复排的萨特名作《死无葬身之地》上演,以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

我们如何经得住拷打

萨特作为存在主义思想的集大成者,他的戏剧在表现形式和内容上也体现出浓重的哲学风格。他的《死无葬身之地》于1945年完成,以二战时期的法国为故事发生地,剧中五名法国抵抗运动游击队队员因一次战斗失败被俘,被法西斯“合作分子”关押起来。就在此时,唯一逃脱的游击队队长被当作身份不明的人抓进囚室,而他肩负着通知外面的战友改变作战计划、免遭歼灭的使命。原本无秘可守的被俘者们突然有秘要守,极端困境如密不透风的网攫住所有人,严酷的绝地选择摆在众人面前。

1940年,萨特以法国军人的身份被俘,在集中营中度过了十个月,这段经历对他的生活和思想产生重大影响。他回忆:“战争向我披露了我自己和世界的某些面貌,我是在战争中体会到被囚禁这一深刻的异化,体会到人与人的关系,体会到敌人。”他改变了战前“不介入”的立场,提出“介入文学”的主张。他在《什么是文学?》中写道,“任何文学作品都是一项召唤……你一旦开始写作,不管你愿意不愿意,你已经介入了。”

《死无葬身之地》首演之时,法国刚刚摆脱二战的阴影,结束长达五年的法西斯统治,这部作品无疑呈现出对时代鲜明的“介入”。但萨特同时也明确表示,《死无葬身之地》并不是一部“关于抵抗”的戏剧,抵抗运动是作品的题材而非全部:“我感兴趣的是,极限的情境及处在这种情境中的人的反应……剧中人提出的问题在全世界折磨过我们这一代许多人:我们如何经得住拷打?”

选择困境比物理环境更残酷

1997年,查明哲在原中央实验话剧院的实验小剧场导演了《死无葬身之地》。此后,该剧曾在2005年、2014年两度复排,冯宪珍、韩童生、廖凡等演员曾贡献令人印象深刻的表演。

此剧再度上演,整体呈现与过往并无太大差异,舞台情境依旧突出残酷、血腥、暴力。铁门的撞击声、靴子的走动声、手铐铁链声、机关枪连续扫射声等刺耳声响,以及大量的血浆、严刑拷打的场面,都着力营造恐怖的狱中氛围。多种风格的乐曲具象化了剧本中关于收音机播放内容的笼统提示,成为剧情发展和人物心理变化的催化剂。舞美设计依旧是上下两层楼区隔表演空间,并将舞台上的防火墙、吊杆、缆线、通风管道等通常被隐藏的物件暴露在观众眼前。同时大量使用生锈的铁板、斑驳的水泥等材料,放大冰冷粗粝之感。

《死无葬身之地》以视听感官的强刺激营造监狱氛围,可以说是以最容易被捕捉的方式展现这一特殊处境,以求达到对观众心理层面的影响。

但在现实环境的残酷之外,五名队员需要共同面对的,是一种无所依傍的选择困境。他们的选择和行动被放大,每个人必须独立作出决定并独自承担选择的后果。人的价值、人应该怎样活着、人生和世界的意义等一系列问题展开在观众面前。

相比于肉体的拷打折磨,心灵的不堪重负才真正使他们穷途末路。因此,酷刑也好监牢也罢,这些用现代舞台技术手段所能实现的“奇观”并非剧作的重点。正如有研究者提出,酷刑之所以得到“青睐”,成为存在主义文学富有表现力的场景之一,是因为自由在严刑拷打的极限境遇下能够得到最清晰、最有力的揭示。

剧情伊始,失去了胜利的游击队队员们也失去了意义感。然而,队长若望的出现给他们带来了新的选择:要么供出他的身份苟且求生,要么守口如瓶地赴死。在这个岔路口,不同的选择指向各人心中对意义的不同体认。卡诺里、昂利和吕茜坚定地选择保守秘密,这使他们形成了彼此相依的紧密关系。第一幕结尾,昂利对若望这样说道:“倘若你不来,我们将像牲畜一样受罪而不知为什么。现在你在这里,即将发生的一切将有一定的意义……运气好一点,我也许还能对自己说,我死得其所了。”

相比他们三人,索比埃清晰地认识到自己内心的脆弱,最终跳楼自杀;吕茜的弟弟弗朗索瓦只有15岁,一心只求活命,最终被同伴以崇高的名义杀死。

当若望安全脱险后,余下的三名游击队队员再次面临生死抉择——按若望的计策向敌人提供假情报,可以活下去,但会让此前的牺牲失去意义;继续保持沉默,则意味着不推翻过往,但会失去生命。就在此时,一场大雨倾盆而下,泥土的芬芳唤醒了本能,它超越了看似牢不可破的坚定信念和为此付出的巨大代价,吕茜就这样妥协了。伴随虚无感而来的是结局的荒诞——最终,他们仍被枪决。“死无葬身之地”的含义由此显现:在事实层面,他们的死亡无疑可称牺牲,但若按照他们认知的意义来看,他们未成为英雄,而是沦为荒诞的祭品。

难以预料又有迹可循的可能性

尽管萨特本人曾认为《死无葬身之地》是一部“不成功的剧本”,因为它把“底牌”过早地亮给了观众。但这并不等于这出戏失去了悬念,即便人们可以预料到游击队队员不会屈服于敌人的淫威,但在做出选择的过程中,人物的心理以及由选择产生的命运走向,都吸引着观众的目光。

五名队员是否拥有真正的选择自由?当人做出选择,又要怎样面对随之而来的责任?这些问题,是需要通过演员表演展现的内涵。清晰从容的表达、恰当流畅的节奏是基础,理解角色而非自我陶醉的表演是依托,传递人物精神力量而非用力嘶吼呐喊是重点……它们缺一不可。唯其如此,才能让舞台激发而不是磨灭文本思想的光辉。

本轮演出,二度创作显然希望尽量将故事之外的更多思考抛给观众。临近尾声,三名队员站在台口向观众发问:“我们做得对吗?”枪声响过一次后,探照灯射向观众席,让每个人都成为被带上阁楼的游击队队员。这些手法并非无效,但作为一场时长近三小时的演出,其体量本可容纳更多的办法去抵达剧作内核,让剧作的力量比刺耳的声响、残酷的刑罚、逼真的血浆更突出。

毕竟,《死无葬身之地》的几位主角并不是传统意义上宁死不屈、慷慨赴死的烈士,严刑拷打、反抗侵略也只是故事的其中一层。它不仅是一曲英雄主义的悲歌,也是一次人性的实验与拷问。

看到人被逼到不得不选择、不得不行动的绝地时,所产生的那些难以预料又有迹可循的可能性——这应该是观众面对《死无葬身之地》时满怀的期待,也是萨特剧作的迷人之处。

图片来源/中国国家话剧院

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6