杨宏伟在版画界搞“新基建”

来源:环球网

在艺术史中,版画是思维方式、实验方法、观念表达、文化批判、社会观察和哲学反思的载体。在中国版画界,有一位艺术家不断拓展人类“观看的极限”,他就是中央美术学院教授、艺术家杨宏伟。多年来,他凭借惊人的创造力、对社会敏感话题的冷峻洞察以及对手工操作的热情,将个体智慧转化为系统的艺术方法论。他的像素模块与色彩密码价值体系,堪称版画领域的“新基建”。

从印厂到学府,版画艺术犹如技术与观念的“精密剧场”

中专毕业后,杨宏伟考入天津美术学院版画专业,当初是带着油画板去报到的。招生老师问他为什么选择版画,杨宏伟说,版画对于一个“技术控”而言,就像一座“精密剧场”:铜版画是腐蚀液与雕刻力度的博弈,木版画是刻刀与木纹的对抗,石版画则宛如油性与水性之间的张力游戏。大学毕业时,恰逢广告设计与印刷行业蒸蒸日上的九十年代,杨宏伟选择进入广告公司设计部。这段经历让他摸透了印刷的全流程,堪称一次印刷机的“技术启蒙”。

版画艺术家常常利用不可控的因素,实现观念表达中的意外效果,凭借对材料与层次的直觉完成“误差美学”。杨宏伟说,“版”中蕴藏着艺术媒介的延展性,每一个环节都充满了技术与观念的变量,这既是版画艺术的难点,也是观念表达的出口。尽管版画本身具有很多能量,但艺术家还必须与社会这个更大的能量场建立联系。怀揣对艺术的坚定信念,杨宏伟回到天津美院从事版画教学。十年间,他从社会实践中不断汲取能量。如果将杨宏伟的创作比喻为一场“精神长征”,那么第一阶段无疑是“版性的觉醒”时期。

在这一阶段,杨宏伟运用版画的本体语言创作最标准的版画,并结合中国画特有的“长卷”形式进行表达。《世纪坛》标志着他转向宏大叙事,作品呈现了从天灾人祸到希望与幽默的结尾。他通过挑选、再现和组织二十世纪世界上发生的一些“大事”,探讨其时间性与层次关系,改变了版画的“阅读”方式,使作品获得全新的诠释,也完成了从“技术掌控者”到“媒介思考者”的蜕变。

为了进一步实现艺术突破,2005年,杨宏伟毅然辞去稳定的教师工作,只身来到北京,考取中央美术学院版画专业继续深造。研究生期间,他开启工作狂模式,自称:“毕业时,我一个人的作品比我们那一届所有同学加起来还要多。”毕业后,他顺利留校任教,并迎来了“中国艺术商业市场最好的年代”。

“那时我有很多困惑,比如‘版画’中到底有什么?版画的边界在哪里?版画还有哪些拓展空间?我的艺术创作脉络究竟是什么?”经历迷茫与探索,在导师的启发下,杨宏伟坚信“我的使命是在版画领域中找到一条新路。艺术家如果只是找到某种风格然后一直重复,本质上就是将艺术简化为‘视觉消费品’的工业逻辑。”在这一阶段,他尝试取消版画中“印”的环节,直接以“版”作为艺术的最终呈现形式,从而开启了“精神长征”的第二阶段。带着诸多疑问,杨宏伟开始了《天一生水》的创作,直到他看到微风吹过太湖水面产生的波纹,仿佛通过点滴之水找到了虚无无边际的“时间”。

从观念到问题,版画成为社会的“精神切片”

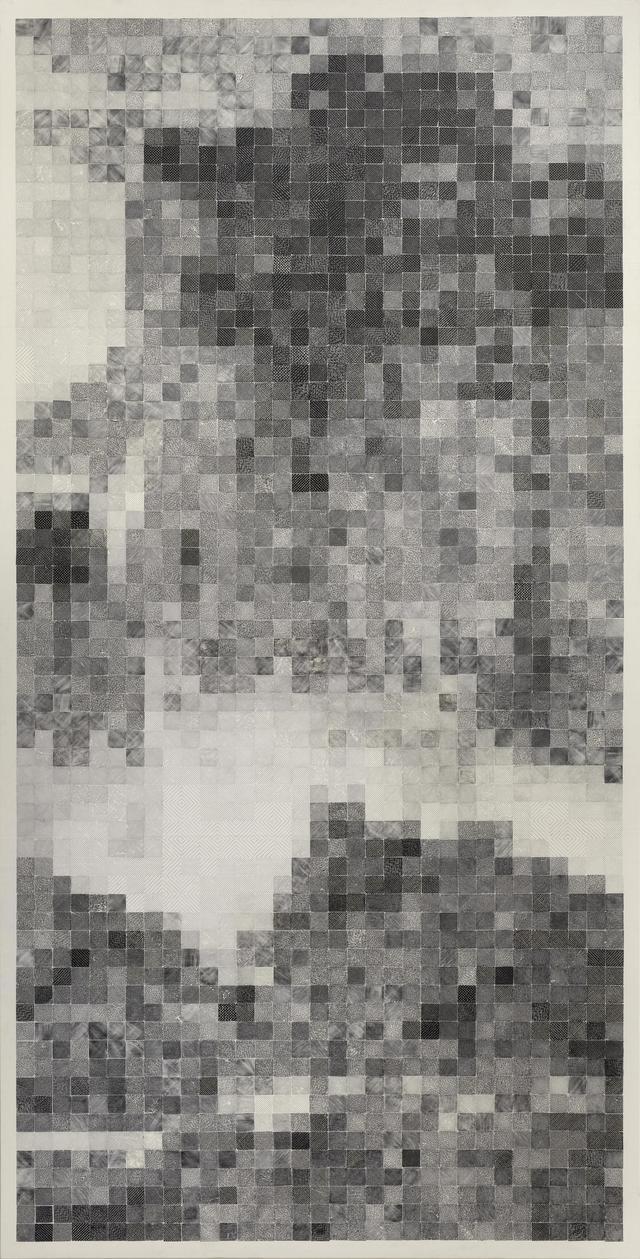

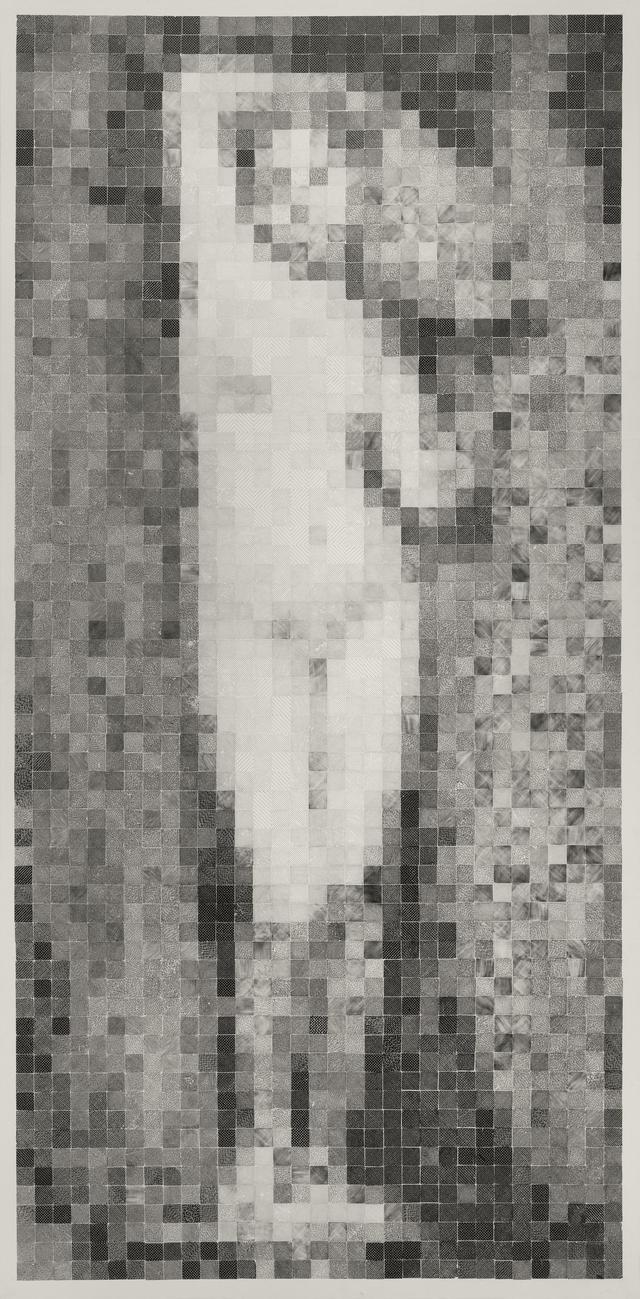

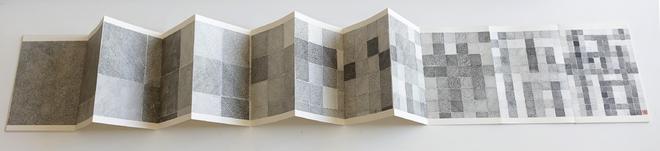

《像素分析》系列是杨宏伟艺术哲学的“爆发点”。自此,版画不仅拥有“艺术语言”,更具备了“艺术语法”。杨宏伟的“像素模块”是在梨木块上以木口木刻手工刻出疏密不同的线条,以5为灰度色阶,形成从百分之百到零的不同灰度。像素模块像活字一样成为“元语言”,可以组合成千变万化的图像——而不是文字。同样的像素模块通过不同的组合,能形成两幅截然不同的图像。在杨宏伟的艺术手法中,解构经典图像的目的不是为了悦目、复制或装饰,而是为了传播观念。杨宏伟将观念“封装”进作品,也将版画带入当代语境。

在艺术创作中,观念与问题代表了两种不同的路径,重构了“艺术与观众”的关系,也成就了他“精神长征”的第三和第四阶段。观念以“传递思想”为核心,问题则以“引发思考”为目标。在作品中植入“观念”之后,杨宏伟又将“问题”作为创作能量,实现从“给出答案”到“抛出问题”的深刻转型。这体现了他对艺术本质的持续追问,也是对“艺术如何发挥作用”的深入反思,更将版画艺术带入“开放探讨”的氛围中,尊重观众的思考主动权。《无法命名》回归本体长卷的形式,是一部从问题出发的作品,通过图像蒙太奇重构史诗叙事,回归社会性话题,使作品成为“社会的镜子与手术刀”,蜕变为质问时代的利器。问题的答案因人而异、因时代而变,问题所带来的持续探讨为作品赋予永恒的生命力,艺术成为人类对世界进行“共同追问”的渠道。“宏大叙事”不再是空洞的口号。

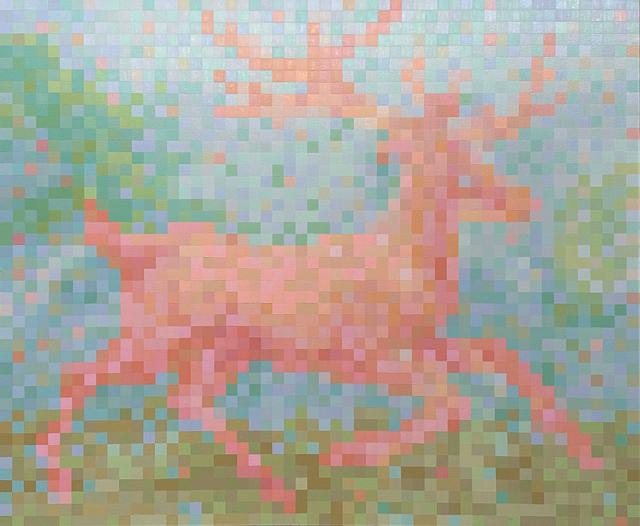

随后,杨宏伟再次以惊人的创造力建立了版画的“色彩密码”,进入第五阶段。他反复推敲颜色与像素的关系进行创作,但作为技术控,他仅将“色彩密码”概括为一种“工作方法”。从三万个像素模块到几千个色卡的开发,杨宏伟的可贵之处在于始终扎根于对时代的敏感,最终形成独特的艺术思考。在技术狂飙中守护人文思考,在算法统治下重建感知主动权。《色彩密码》系列让观众成为积极的参与者:从肉眼的凝视转变为借助手机相机的黑白模式观看,会发现所见的黑白图像与肉眼所见的彩色图像截然不同,产生意想不到的反转,颠覆以往的观看经验。艺术家通过“视觉游戏”启发观众思考,主动探寻隐藏在手机背后的真实世界。他不断追问“真实性是否还存在”、“手机是否在篡改我们的认知”等问题。该系列中的《指鹿为马》借用中国传统典故,裸眼观看是彩色的鹿,而用手机黑白模式观看则是黑白的马;《表情密码》裸眼观看是五彩斑斓的微信表情包,而用手机黑白模式观看则是黑白的佛像,调动观众轻松与神圣的情绪;《达·芬奇密码》裸眼观看是光怪陆离的动物园,而用手机黑白模式观看则是黑白的达·芬奇《最后的晚餐》,充满讽刺意味。

在技术狂飙中,守护“艺术温度”

“给版画套上‘数字’的定语就蒙了?”在新技术泛滥的今天,杨宏伟指出:“目前市面上流传的大部分所谓数字版画艺术不过是资本与流量的附庸。版权拥有者仅靠电脑打印输出的只能算是拙劣的艺术衍生品,有的甚至挂半年就褪色、发霉,这类作品只能算是生活调剂品。真正高质量的数字版画艺术依赖高精尖的印刷技术,对打印机、墨水、修复软件、色彩稳定性、纸张、标识系统等都有极其严格的要求,甚至具有极高的收藏价值。”

杨宏伟坦言自己“不擅长推销自己”,甚至有些社恐。然而这种“社恐”背后,是对艺术自洽性的坚守——他的核心是“提出观念”而非“迎合市场”。近一个月以来,杨宏伟尝试通过视频号进行传播,但他认为,若要获得艺术的张力与深度思考,只能依靠沉浸式的体验。他说:“我们需要警惕传播优先的逻辑,碎片化的片段讲解势必会将作品引向‘世俗化’,从而消解作品本身的未完成性与问题性。”

纵观杨宏伟艺术实践的五大阶段,他并非重复某种风格,而是将艺术视为使命,不断推进艺术的坐标,实现版画的“三重超越”:对传统版画观念的超越、技法的救赎,以及树立版画新媒体的标杆。他的作品展现出中国版画艺术的温度与重量,塑造了中国版画在全球版画格局中的地位。(环球网记者 李晓丹)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6