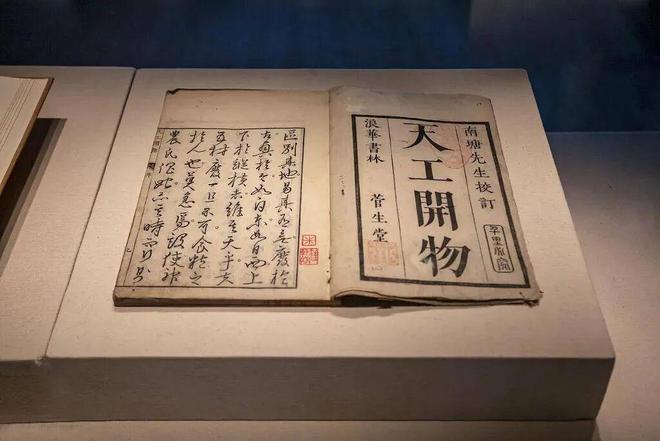

《天工开物》:17 世纪工艺百科全书

“天工人其代之,开物成务。” 在明朝末年,有一部著作如同一座科技的宝库,系统地总结了中国古代农业和手工业的生产技术,它就是宋应星的《天工开物》。这部被誉为 “中国 17 世纪的工艺百科全书” 的巨著,以其独特的视角和丰富的内容,展现了中国古代劳动人民的智慧和创造力。

宋应星出生于江西奉新的一个书香门第,自幼勤奋好学,对自然科学和技术有着浓厚的兴趣。他曾多次参加科举考试,但仕途不顺,这使他逐渐将注意力从科举转向了对实用技术的研究。他深入民间,广泛收集各种生产技术和工艺的资料,并进行了详细的记录和整理。经过多年的努力,终于在 1637 年完成了《天工开物》的创作。

宋应星

《天工开物》全书共三卷十八篇,涵盖了农业、纺织、造纸、冶铸、酿造、交通等多个领域,保存了大量珍贵的科技史料,全面展现了明代的生产生活和中国古代手工业的成就。书中详细记载了各种农作物和手工业原料的种类、产地、生产技术和工艺装备,以及一些生产组织经验。上卷主要介绍了谷物豆麻的栽培和加工方法、蚕丝棉苎的纺织和染色技术,以及制盐、制糖工艺等;中卷包括砖瓦、陶瓷的制作,车船的建造,金属的铸锻,煤炭、石灰、硫磺、白矾的开采和烧制,以及榨油、造纸方法等;下卷则记述了金属矿物的开采和冶炼,兵器的制造,颜料、酒曲的生产,以及珠玉的采集加工等。

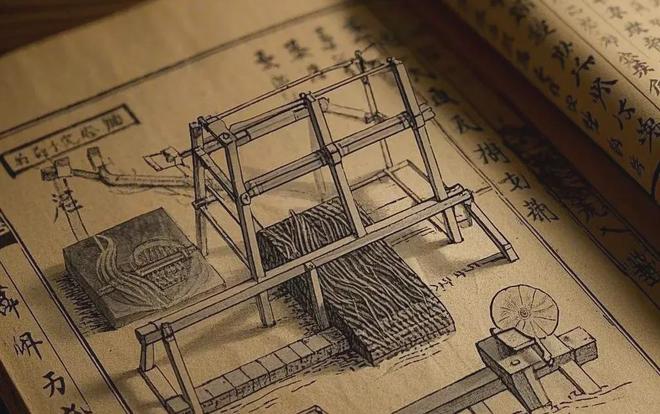

书中还配有 123 幅形象的插图,生动地描绘了一百多项生产技术和工具的名称、形状、工序,使读者能够更加直观地了解古代的生产过程。比如在 “乃粒” 篇中,详细记载了水稻的种植、育秧、灌溉、收割等环节;在 “冶铸” 篇中,介绍了各种金属的冶炼方法和铸造工艺,包括鼎、钟、锅等器物的制作过程。这些记载不仅反映了当时的生产水平,也为后人研究古代科技提供了宝贵的资料。

《天工开物》的伟大之处在于它对生产技术的系统总结和对科学原理的深入探究。宋应星在书中强调人类要和自然相协调、人力要与自然力相配合,体现了“天人合一” 的思想理念 。他通过实地观察和实践,对各种生产技术进行了详细的描述和分析,揭示了其中的科学原理。在 “五金” 篇中,他明确指出锌是一种新金属,并首次记载了它的冶炼方法;在 “燔石” 篇中,他对煤炭的开采和利用进行了详细的介绍,还提出了预防瓦斯爆炸的方法。这些内容不仅在当时具有重要的实用价值,也对后世的科学研究产生了深远的影响。

《天工开物》不仅在中国科技史上占有重要地位,还对世界科技发展产生了深远的影响。它被翻译成多种语言,传播到日本、朝鲜、法国等亚欧国家,在世界范围内引起了广泛关注。日本学者对《天工开物》推崇备至,将其视为“植产兴业” 的指南;法国汉学家儒莲将其部分内容翻译成法文,介绍给欧洲读者,对欧洲的工业革命产生了一定的启发。生物学家达尔文称《天工开物》为 “权威性著作”,英国科学史家李约瑟将宋应星称为 “中国的狄德罗”,认为《天工开物》可与狄德罗主编的 18 世纪法国百科全书匹敌。

《农政全书》:农政思想的集大成者

在古代中国,农业一直是国家的根基,关乎着国计民生。而在明末时期,一部闪耀着智慧光芒的农学巨著——《农政全书》横空出世,为中国古代农业的发展画上了浓墨重彩的一笔。它的作者是徐光启,一位心怀天下、关注民生的杰出科学家和政治家。

徐光启生活在明朝末年,当时的社会动荡不安,内忧外患。水旱灾害频繁发生,农民生活困苦,农业生产受到了极大的影响。与此同时,西方传教士带来的先进科学技术和知识,也对徐光启产生了深远的影响。他意识到,要想解决国家的粮食问题,提高农业生产水平,就必须将传统的农业经验与西方的科学技术相结合。于是,他开始着手编写《农政全书》,希望通过这部著作,为国家的农业发展提供理论支持和实践指导。

《农政全书》全书共 60 卷,约 70 万字,分为 12 个大类,涵盖了农业政策、生产技术、水利工程、荒政救灾等多个方面,几乎囊括了古代农业生产和人民生活的各个领域,是一部真正的农业百科全书。

农本三卷,作为全书的开篇,阐述了农业为治国之本的观念,通过列举中国历代和当时关于重视农政的经史典故、诸家杂论,以及当代人冯应京的“重农考”,深刻论述了农业在国计民生中的重要地位,强调了农政对于国家繁荣稳定的关键作用。

田制二卷,讨论了土地制度与耕作方法,如井田制、区田法等。徐光启对井田制进行了考证,还收集了王祯《农书》中的各种田制图,诸如区田、圃田、围田等等,为土地的合理利用和农业生产的规划提供了参考。

农事六卷,详述了耕作、播种、施肥等技术,引用了《齐民要术》等古农书精华,同时结合自己的实践经验,对农业生产的各个环节进行了详细的阐述,为农民提供了具体的操作指南。

水利九卷,重点介绍了灌溉工程水具,如龙骨水车,并引入西方水利技术,如《泰西水法》。徐光启认为,水利为农之本,无水则无田。当时,一方面西北方有着广阔的荒地弃而不耕;另一方面京师和军队需要的大量粮食要从长江下游启运,耗费惊人。为了解决这一矛盾,他提出在北方实行屯垦,屯垦需要水利。他在天津所做的垦殖试验,就是为了探索扭转南粮北调的可行性问题,以巩固国防,安定人民生活。

徐光启

农器四卷,图文并茂地解说了耕作工具,如耧车、曲辕犁等,为农民了解和使用农业生产工具提供了便利,有助于提高农业生产效率。

树艺六卷,涵盖了粮食作物稻麦、经济作物棉麻及果蔬的栽培技术,对各种农作物的种植方法、生长习性、病虫害防治等方面进行了详细的记载,为农业生产提供了全面的技术支持。

蚕桑四卷,详细介绍了种桑养蚕的全流程,体现了明代丝织业的技术水平,对推动蚕桑业的发展和丝绸生产具有重要的指导意义。

荒政十八卷,占全书三分之一篇幅,系统总结了备荒救灾措施,如《救荒本草》中的可食植物。徐光启对历代备荒的议论、政策作了综述,对水旱虫灾作了统计,对救灾措施及其利弊作了分析,最后附草木野菜可资充饥的植物 414 种,为应对自然灾害和解决饥荒问题提供了宝贵的经验。

牧养与制造一卷,介绍了家畜饲养和农产品加工,如酿酒、制酱等,丰富了农业生产的内容,提高了农产品的附加值。

《农政全书》不仅是一部技术著作,更是一部蕴含着深刻农政思想的巨著。徐光启在书中提出了“农政合一” 的思想,主张通过科技和政策的结合来推动农业发展。他强调政府要重视农业,采取一系列措施来保障农业生产,如兴修水利、推广先进的农业技术、减轻农民负担等。他还主张通过引进新的农作物品种和技术,来提高农业生产的效率和质量。在推广美洲传来的新作物番薯时,他将番薯的好处概括为 “十三胜”,并对番薯的越冬藏种技术进行研究,成功将其从华南引种到长江流域;对棉花的推广也颇为热心,总结出棉花丰产的十四字诀 “精拣核,早下种,深根,短干,稀科,肥壅”,详尽记载了各种新式棉纺织工具。

徐光启还注重实证精神,亲自试验“垦荒、施肥、治蝗” 等技术。在研究蝗虫问题时,他通过观察和分析,总结了蝗虫的发生规律和治蝗方法,首次将数理统计方法引入传统农学的研究中,是我国传统农学研究方法上的一次突破。

《农政全书》的问世,对后世农业的发展产生了深远的影响。它系统总结了明代及之前的农业技术,为后世农业生产提供了重要的参考依据。清代的《授时通考》等农书就受到了《农政全书》的影响。同时,《农政全书》还传播到了日本、朝鲜等国家,对东亚地区的农业技术革新起到了推动作用。

(未完待续)

编辑:魏东月

喜欢就点个【在看】吧

东方财经杂志 东方文化杂志

如需转载请注明来源:

东方文化杂志(ID:dfwh_hk)

违者将追究法律责任

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6