齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 靖亚如

一首传唱六十余载的经典歌曲,一段枣庄人民永不磨灭的历史记忆。9月3日,《弹起我心爱的土琵琶》在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会上响起,再次唤醒了这片土地上的红色基因。这首诞生于枣庄抗战烽火中的歌曲,早已超越了艺术本身,成为枣庄红色文化的标志符号。

枣庄旋律唤起全国记忆

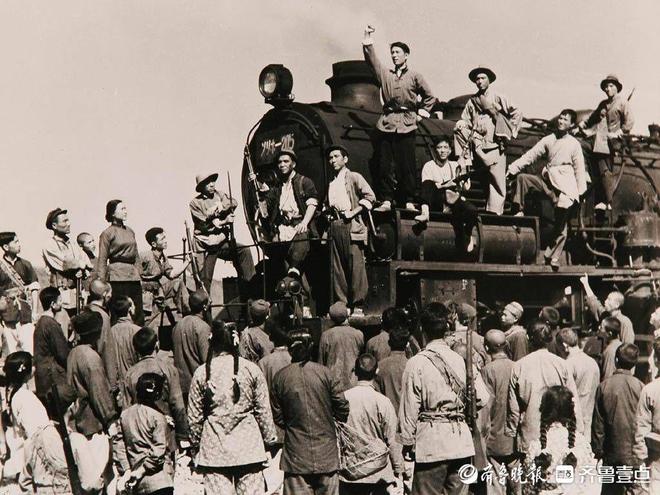

在庄严肃穆的人民大会堂,艺术家们深情演绎了这首经典之作。交响乐队与民族乐器相结合的编曲方式,既保留了原曲的乡土气息,又增添了恢弘大气的艺术感染力。舞台背景大屏幕上,适时展现了枣庄铁道游击队的历史图片,让全国观众在欣赏音乐的同时,也感受到了枣庄深厚的历史文化底蕴。

这是对枣庄抗战贡献的肯定,也是对枣庄红色文化的一次全国性展示。

当“西边的太阳快要落山了”的熟悉旋律响起,无数枣庄人的心中涌起自豪与感动。这首创作于1956年电影《铁道游击队》的插曲,以其优美旋律和深厚情感,再现了抗战时期活跃在枣庄地区的铁道游击队的英勇事迹。

铁道游击队成立于1940年,由洪振海、王志胜等枣庄煤矿工人和铁路工人组成。他们以微山湖为根据地,开展游击战争,破坏日军铁路运输线,截获军用物资,有力支援了抗日根据地。据统计,铁道游击队先后作战300余次,歼灭日伪军5000余人,缴获大量军用物资,为抗战胜利作出了重要贡献。歌曲中传唱的“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄”,正是对那段历史的深情致敬。

英雄的土地上,多处战场战绩辉煌

枣庄的抗战历史不仅只有铁道游击队。

1945年12月1日,在枣庄沙沟车站西北部的一片空地上,发生了中国抗战史上具有重要意义的事件——沙沟受降。这是成建制日军唯一一次直接向中国共产党领导的八路军地方武装投降。经过艰难谈判,千余名日军向八路军鲁南军区所属的鲁南铁道大队缴械投降。受降仪式一直持续到后半夜,共缴获山炮2门、重机枪8挺、轻机枪100多挺、步枪1500余支,以及大量其他军用物资。如今的沙沟受降地纪念碑,静静诉说着这段光辉历史。

除了广为人知的铁道游击队和沙沟受降,枣庄作为鲁南抗日根据地的重要组成部分,这片土地上还发生了许多可歌可泣的战斗故事。

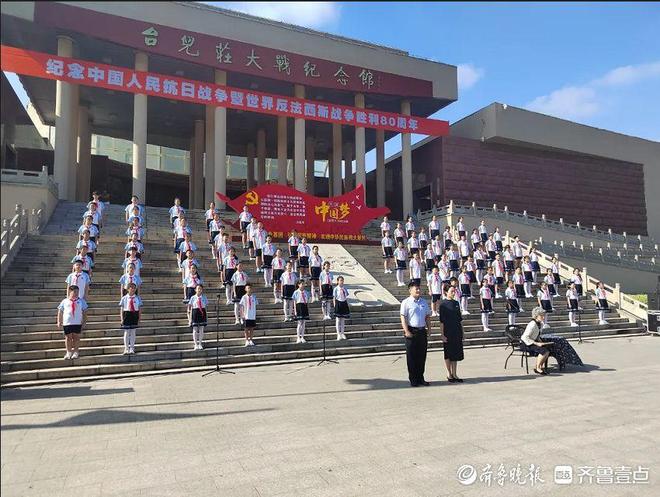

台儿庄大捷是中国抗战史上的一座丰碑。1938年的台儿庄战役,是中国军队正面战场首次取得的重大胜利,粉碎了日军不可战胜的神话。这场战役共歼灭日军1万余人,沉重打击了日军的嚣张气焰,鼓舞了全国军民的抗战士气。

在苏鲁边界的黄丘山套,有一个面积只有24平方千米的“弹丸之地”。抗日烽火中,土生土长的运河儿女化身战士,保卫运河,保卫家园,一支运河支队在这里建立根据地,犹如一枚钢钉,插入日寇占领区的腹地,被罗荣桓赞为“敢于在日本兵头上跳舞”。这个被称为“一枪可以打透”的抗日根据地,处于日伪军四面包围中,从建立直至抗战胜利的5年间,险象环生却始终屹立不倒。

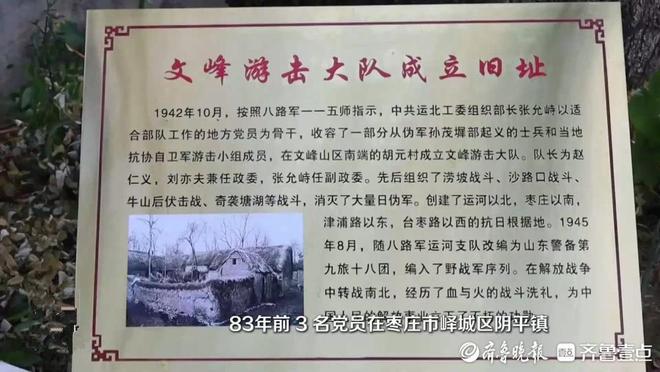

1943年3月,文峰游击大队在枣庄峄城区阴平镇涝坡村上演了以弱胜强的经典战例。面对400余名携带重武器的日伪军,游击队员利用地形展开“麻雀战”,声东击西扰乱敌军。经过七个多小时的战斗,我方无一伤亡,却歼敌数十人,成为鲁南抗日史上的传奇。

市级战略,红色文化的传承和保护

先烈永垂!在枣庄这片英雄的土地上,无数先烈为了民族解放事业献出了宝贵生命。

枣庄市委、市政府高度重视红色文化的保护和传承工作,将其纳入全市发展战略规划。2024年,枣庄市人民政府印发了《关于推进“全景枣庄”建设行动方案(2024—2027年)》,推进文化旅游业转型升级,发挥文化赋能、旅游带动作用,促进“文旅+百业”深度融合。实施文化“两创”赋能工程。枣庄市深化拓展“博物馆+”战略,扎实推进文物保护项目实施,系统性开发红色文物资源。现有全国重点文物保护单位11处、省级文物保护单位123处、市级文物保护单位216处,国家级非遗项目2项、省级非遗项目61项、市级非遗项目352项。

除了做好红色文化的保护工作以外,枣庄市不断创新红色教育形式,让红色基因焕发新时代光彩。

9月开学第一天,台儿庄区实验小学与枣庄职业学院的150余名师生共同走进台儿庄大战纪念馆,开启了一场“沉浸式”红色研学之旅,唤醒当代学生时代担当。

在枣庄市市中区红旗小学,老师们通过虚拟人交互、3D动画等技术,将书本文字转化为可触可感的“实景”历史,为学生们带来了别开生面的“开学第一课”。

枣庄市还组织开展“红色文化主题月”活动、建立健全市级红色文化议事协调机制、公布市级革命文物名录、实施革命文物展示利用工程,打造具有枣庄特色的红色旅游融合示范区。实施精品线路提升工程。枣庄市精心打造了“抗战烽火”枣庄红色之旅,全面整合并活化利用革命遗址、纪念场馆等资源,生动讲述枣庄红色历史。

如今,在铁道游击队纪念馆、在台儿庄大战纪念馆、在沙沟受降纪念地......往来的人们依然能感受到那段历史的震撼。红色基因已深深融入这座城市的血脉,成为枣庄人民砥砺前行的精神动力。

从微山湖到人民大会堂,从过去到现在,奔向未来。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6