“抗战铸伟魂·信念耀千秋——江苏省美术馆典藏中国人民抗日战争主题美术作品展”正在展出

砥柱中流立,烽烟淬肝胆;丹青载道义,信念耀千秋。习近平总书记指出:“中国人民抗日战争的伟大胜利,为中华民族由近代以来陷入深重危机走向伟大复兴确立了历史转折点,充分显示了中华民族有同侵略者血战到底的气概,有在自力更生的基础上光复旧物的决心,有自立于世界民族之林的能力。”

值此中国人民抗日战争胜利八十周年之际,江苏省美术馆特别策划的“抗战铸伟魂·信念耀千秋——江苏省美术馆典藏中国人民抗日战争主题美术作品展”现已在江苏省美术馆展出。烽火连天的岁月,艺术家们的武器不仅是枪炮,更是手中的画笔与刻刀。让我们透过笔触与色彩,一同深入到作品背后,感受那穿越时空的精神钢火,汲取奋进新时代的磅礴力量,看艺术家如何以笔为枪,用艺术铸就民族不屈之魂。

部分作品赏析

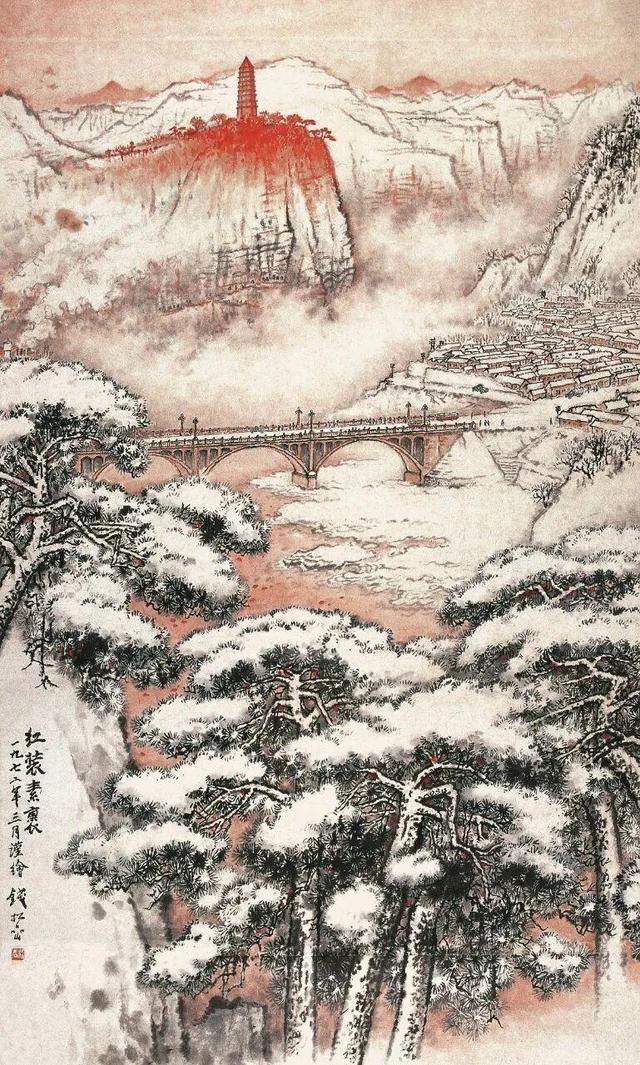

钱松喦《红装素裹》

113×67.5cm 1972年

江苏省美术馆藏《红装素裹》创作于1972年,时代特征鲜明,构图高远,底端大雪覆盖的松树直插云霄,占据画面大半,气势雄奇;色彩上以赭墨、朱砂为主,朱砂绘就的宝塔山与宝塔绚丽明艳,既具象征意义又含浪漫色彩。透过松树可见延河大桥与宝塔,令人肃然起敬。“红装素裹”四字凸显主题,迎合了时代语境。尽显画家对祖国山河的热爱,洋溢着强烈的时代精神。

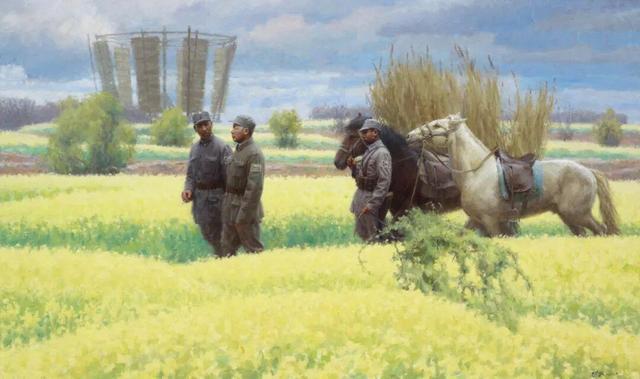

陈坚《盐阜之春》

120×200cm 2011年

《盐阜之春》描绘了皖南事变后新四军在盐阜地区重建革命根据地的场景。画面中,两位领导人于油菜花田间漫步交谈,目光坚定、步伐沉稳;身后的小战士凝视脚下土地,黝黑侧脸透着沉思。田野占据画面三分之二,凸显千顷菜花的茂盛;天空与远方田野自然衔接,营造出天阔云舒的开阔感。整幅作品景物与人物呼应融洽,将共产党人坚韧不拔的精神娓娓道来。

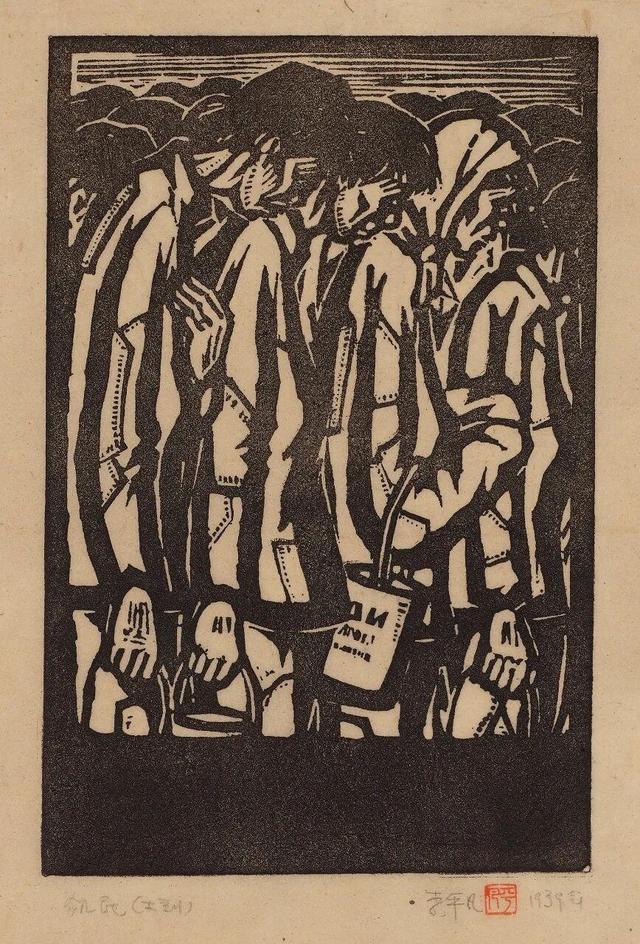

李平凡《饥民》

17.8×11.5cm 1939年

《饥民》创作于民族危难与社会动荡的背景下,具有20世纪30年代新兴木刻典型的现实关怀与革命意识。作品描绘了饥民排队领取救济粥的场景。画作中人物身形佝偻、头颅低垂,形象再现了身处战乱中民众的艰辛与苦难。大块面的黑白形成强烈对比,传达了充满力量的视觉语言。

“抗战铸伟魂·信念耀千秋——江苏省美术馆典藏中国人民抗日战争主题美术作品展”正在江苏省美术馆展出,展期至9月14日。

来源:江苏省美术馆

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6