《与晋长安》成古偶剧天花板!敢这么拍就是一种勇气

《与晋长安》拍到第七场校场比武那会儿,真的让人忍不住坐直了身子。

宋轶那场打戏,根本不是在演,更像是把身体当成了画笔,在空中写字。她站在风里,单手持弓,一箭接一箭地射出去,动作干脆利落,没有半点拖泥带水。最绝的是慢镜头里,那九支羽箭飞出去的轨迹,竟然在空中连成了北斗七星的形状,像是天象被她握在了手里。等到最后一箭穿透敌将咽喉,血喷出来的瞬间,血珠没散,反而在空中凝住,一粒一粒拼出“叛国者死”四个古篆字,像有人拿血在天上盖了章。这哪是杀人?这分明是一场仪式,用最狠的方式,宣告规矩的底线。

这种把暴力拍出艺术感的劲儿,到了牢狱那场戏更是被推到了极致。黎霜被锁在暗室,手边只有一截断剑。她没喊没叫,就那么低着头,一剑一剑在墙上刻字——“血债血偿”。可怪就怪在,剑锋划过砖缝,流出来的不是灰,而是一股金灿灿的液体,像是从墙里渗出来的血。那金液顺着刻痕往下淌,越聚越多,最后竟在斑驳的墙面上,慢慢显出一张脸的轮廓——段敖登的侧脸,眉骨高,眼神冷,像是从地底浮上来的影子。这一幕看得人脊背发凉,墙不是墙,是记忆,是债,是那些没说完的话、没报的仇,全都活了过来。她刻的不是字,是诅咒,是召唤,是把埋在地下的东西,硬生生挖出来见光。

宋轶演这场戏,全程几乎没说话,可每一寸表情、每一个动作都带着情绪。她的眼神从一开始的冷,到刻字时的狠,再到看到那张脸时的一瞬恍惚,全都压在骨子里,不炸出来,却更让人揪心。她不是在耍帅,也不是为了好看,而是让观众明白:这个女人,已经把命和恨融在了一起,她的身体,就是她的武器,她的伤,就是她的语言。

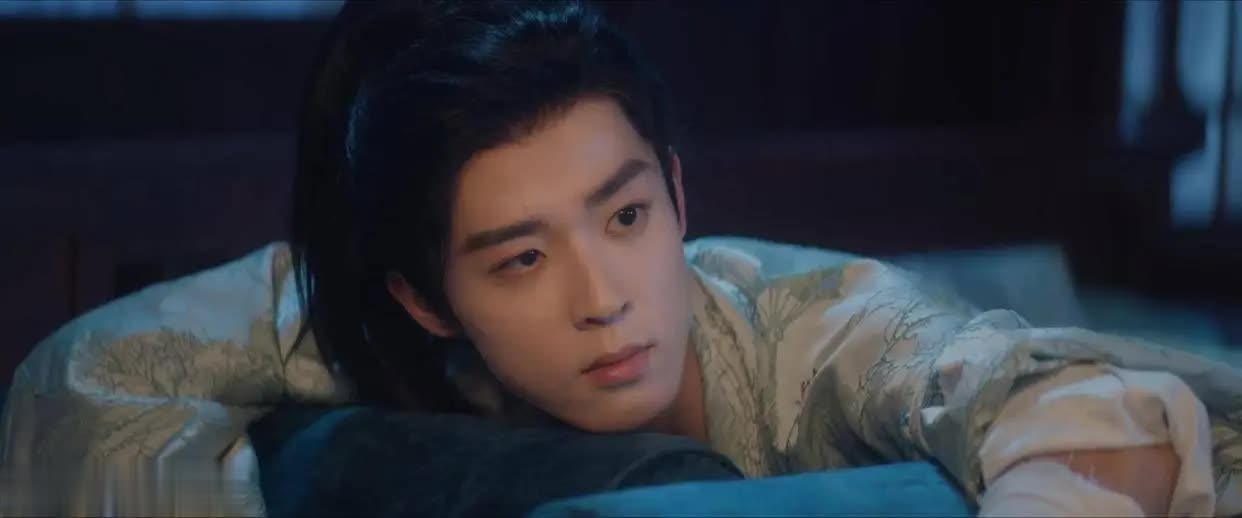

再说丞磊,他演的段敖登,尤其是化身玄衣客那段,真的跳出了常规的“王爷”套路。他一出场,银发无风自动,像是活的一样,在空中狂舞,根本不讲什么物理规律。他的眼睛更吓人,瞳孔猛地一缩,变成竖线,像野兽,又像非人之物,下一秒又恢复如常,快得让你怀疑是不是看错了。这种变化不是特效堆的,是他用眼神和气息撑起来的。他站在那儿,就不像是个活人,倒像是从古书里走出来的执念,是权谋斗争背后那个看不见的“魂”。他不是在参与争斗,他本身就是争斗的化身。这种非人化的演绎,把整部剧的格局一下子拉高了——这不再只是谁当皇帝、谁掌兵权的俗套戏码,而是一场近乎神魔之间的角力,是命运与执念的对决。

整部剧的美学,从头到尾都在挑战古偶的边界。它不靠滤镜磨皮撑颜值,也不靠甜腻互动拉人气。它把打戏拍成诗,把伤痛拍成画,把权谋拍成一场带着血腥味的仪式。每一个画面,都有它的意思,不是为了炫技,而是为了传递那种无法用语言说清的沉重和悲凉。

当然,也有人觉得太“飘”,太“玄”,觉得血变字、金液显人影这些设定离了地气。可恰恰是这些“不真实”的瞬间,把人物内心的执念、仇恨、宿命感,具象化地砸在了观众眼前。它不是要你相信这真的会发生,而是要你感受到——在那样的境地里,人的心,真的会扭曲成这样。

《与晋长安》敢这么拍,本身就是一种勇气。它不满足于做个好看的古偶,而是想往上再冲一冲,看看这个类型还能不能承载更复杂、更极致的表达。宋轶和丞磊的表演,也完全接住了这种野心。他们不是在演角色,更像是把自己烧进去,成了那支箭,那道金痕,那双竖瞳。这部剧或许不会让所有人喜欢,但它确实重新定义了什么叫“古偶天花板”——不是谁更帅更美,而是谁敢把美,揉进血里,烧出火来。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6