编者按:2025年,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这一伟大历史节点,不仅承载着中华民族对苦难与抗争的深切记忆,更呼唤着对民族精神的赓续与弘扬。作为历史记忆的视觉化载体与民族精神的重要表达方式,抗战题材美术创作始终在时代洪流中发挥着不可替代的文化功能。

自抗战爆发以来,中国美术家以画笔为武器,深入前线、扎根人民,用速写、版画、油画、中国画等多种艺术形式,真实记录了山河破碎的悲怆、军民奋起的呐喊与胜利曙光的希望。这些作品不仅是历史的见证,更是精神的丰碑,构成了中国现代美术史上最具震撼力与思想深度的篇章之一。在新时代背景下,如何以艺术语言重新激活这段烽火岁月的历史记忆?如何通过当代视觉形式传承伟大的抗战精神?如何在全球化语境中彰显中国立场与文化自信?这是当前美术创作与理论研究者亟待回应的重要命题。

为此,《中国美术报》特别策划专题“回望烽火历史 传承抗战精神——抗战题材美术创作研究”,从不同角度论述抗战题材美术创作的发展脉络、艺术成就、形式创新与时代价值,深入探讨其在当代语境下的文化意义与传播路径。期待通过专家学者的真知灼见,共同以艺术之笔重述历史、致敬英烈、启迪未来,在新时代的语境中,让抗战精神焕发新的光芒。

本报记者 刘晶/策划

烽火丹青的时代印记——抗战题材美术创作巡礼

抗战题材美术创作在中国现当代美术史上占据着重要的位置。这些作品不仅是历史的视觉记录,更是民族精神的载体和艺术语言的实验场。从20世纪30年代抗战爆发至今,一代代艺术家用画笔、刻刀和雕塑材料,构建了中国人民抵抗侵略的集体记忆。抗战美术作为中国现代美术的重要组成部分,其价值不仅在于主题的崇高性,更在于它促进了艺术与民族命运的深度结合,为中国美术的现实主义传统注入了新的内涵。

历史脉络:时代变迁中的艺术回响

20世纪中国社会的巨变深刻影响着抗战美术的创作形态。从救亡图存的战时动员到和平年代的文化建构,艺术家始终以视觉艺术的方式回应着现实与时代的呼唤。通观整个抗战美术题材美术创作,可以划分为多个阶段,也可以从战时语境中的创作和新中国成立以来的抗战题材美术创作两个大的时期来进行考察。

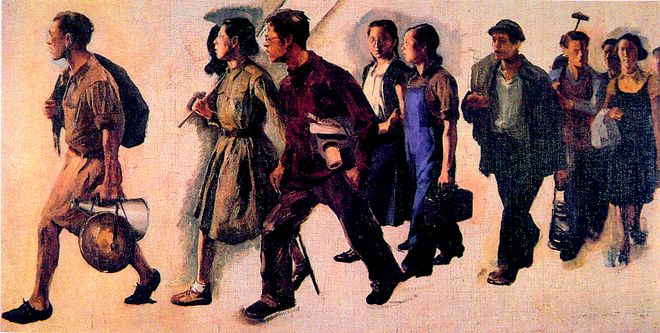

抗战时期(1931—1945):当山河破碎之际,艺术成为特殊的战斗武器。抗战前期以及整个抗战过程中,最活跃的艺术门类无疑是具有“革命传统”的木刻和漫画,胡一川、李桦、沃渣、力群、王琦等都是这一时期的最活跃的艺术家,推出了《怒吼吧!中国》《到前线去》《当敌人搜山的时候》等作品。而油画与中国画都面临视向与风格的转换。所以,一时间,油画、中国画创作无论是在量上还是在质上,与人们的期望和现实需求都是有相当差距的。正如胡风所感慨的,“战争以来,美术工作里顶活跃的是木刻、漫画、墨画,但原来站在被重视的地位的油画、雕塑、水彩等,却显得比较冷落”。随着救亡战争的推进,徐悲鸿、吴作人、唐一禾、刘开渠、关山月等艺术家在对现实的关注与审视中,创作了《愚公移山》《七七号角》《重庆大轰炸》《无名英雄纪念碑》等精品力作。特别是随着“新写实主义”美术观与创作方法的确立,中国美术界的主流创作都融入了“艺术救亡”大潮。艺术从象牙塔走向烽火线,审美让位于救亡,形式服务于抗争,中国现代艺术的本土化进程也得到了极大的推进。

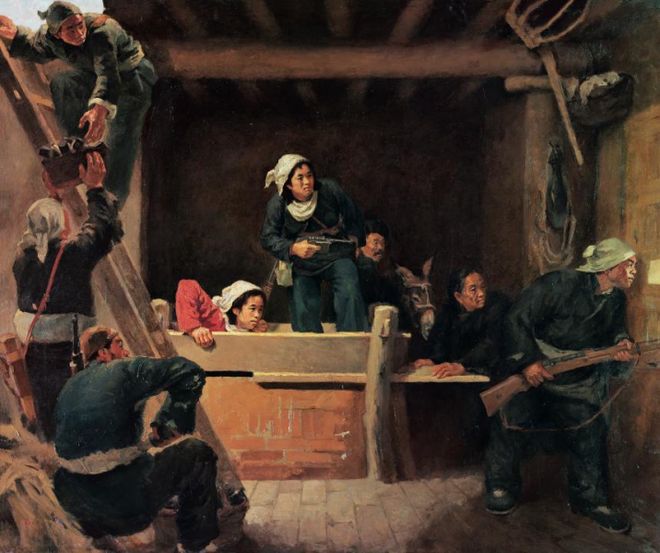

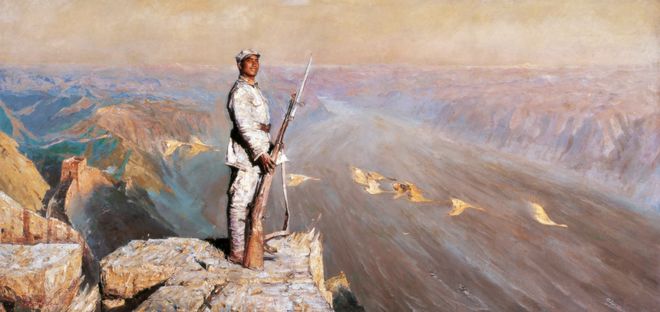

新中国成立后,抗战题材一直是主题性美术创作的“热土”,发挥了重构文化记忆、彰显民族不屈精神、倡扬英雄主义崇高美学风范的重要功能。罗工柳的《地道战》、詹建俊的《狼牙山五壮士》、王盛烈的《八女投江》、潘鹤的《艰苦岁月》、陈逸飞的《黄河颂》等成为改革开放前抗战题材美术的代表作。这些作品在庄严与崇高之间,完成了历史记忆向精神图腾的转化,体现了对集体记忆的意识形态建构。

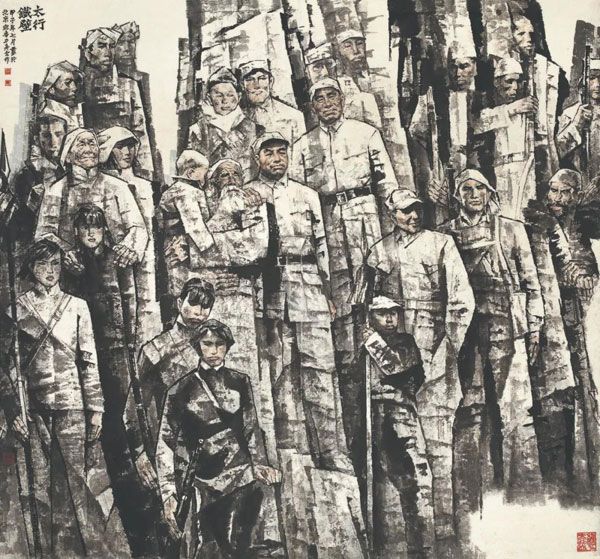

改革开放后,抗战题材美术创作进入多元探索时期,无论在叙事方式还是艺术语言风格方面都不再是单一面貌,汤小铭的《抗日战歌响彻太行山》将抗战队伍融入巍巍太行,人山同构的意象打破时空界限;杨力舟、王迎春的《太行铁壁》以山水皴法塑造抗日将领与军民,让传统笔墨焕发时代生机。其创作视角从仰望英雄转为平视生命,历史认知实现从宏大叙事到微观体验的深化。贾涤非、胡悌麟的《杨靖宇将军》和袁武的《抗联组画——生存》一改以往崇高式美术范式,将血火氛围和艰苦卓绝表现得更为真实。进入新时代以来,在全球化语境下,历史场景与记忆获得多维阐释。徐青峰的《血战台儿庄》和孙立新的《百团大战》以极具聚焦感的视野,将宏阔与精细加以融合,彰显视觉艺术的史诗魅力。数字技术更使抗战记忆从静态画面走向沉浸体验,推动历史叙事完成从单向传播到双向对话的转型。

媒介特质:抗战叙事的多元表达

抗战题材美术创作在不同阶段,媒介选择的侧重点以及叙事方式是有差异的,彰显出媒介的视觉特性和艺术张力。

木刻以其强烈的黑白对比和便捷的复制性,在战火硝烟时代的语境中具有独特优势。无论是在大后方还是在延安抗日根据地,木刻艺术家秉承关注现实、直面人生的血脉,在救亡的烽火硝烟中,担当起“投枪”“匕首”的职责,成为抗战大时代的艺术先锋。其中,延安木刻家通过从知识分子凝视到民众共情的视角转向和民族形式的现代转换,构建了独特的抗战叙事体系。无论是沃渣的《五谷丰登》,还是古元的《减租会》,或罗工柳的《新窗花》等作品,皆使抗战宣传获得民众的审美共鸣,创造了真正属于人民的抗战史诗。

油画在抗战的大时代,虽没有如木刻和漫画那样方便快捷,再加上学院派观念向现实的转换并非一蹴而就,但是,徐悲鸿的《愚公移山》、唐一禾的《七七号角》以及吕斯百的《四川农民》等作品,以细腻的语言,生动地呈现了真实的或者象征的人物与场景,显示出表现叙事空间的独特优势。在新中国成立后数十年的历程中,油画以其丰富的表现力和强烈的视觉冲击力成为这一题材的主流媒介。从罗工柳的《地道战》,詹建俊的《狼牙山五壮士》,秦大虎、张定钊的《战斗中成长》,再到何孔德等人的《台儿庄大捷》、许江的《1937·南京》和孙立新的《百团大战》,油画丰富的表现力和厚重感,为历史场景提供高度可信的视觉再现,同时成为书写壮阔的抗战视觉史诗。

虽然在抗战时期,沈逸千、赵望云、关山月等人尝试用水墨表现抗战主题,但是其影响力是无法与木刻、漫画相比的。其间,徐悲鸿等人探索将西方绘画的写实和色彩元素与传统水墨相结合,开启了“新中国画”的实验,大幅提升了中国画对于现实题材的表现力,出现了李斛和宗其香等别具一格的水墨风貌。新中国成立后,艺术家在中西融合的持续探索中,王盛烈的《八女投江》作品的推出,让人们看到将写实造型与传统笔墨相结合,完全可以担负起创作既有现实感又有写意性的主题性创作的重任。进入改革开放后,特别是进入新时代以来,冯远《保卫黄河——义勇军进行曲》、杨力舟与王迎春合作的 《太行铁壁》、陈钰铭的《大河上下》、袁武《抗联组画》等作品的推出,不仅体现了水墨语言在表现宏大主题时的适应性拓展,而且为抗战题材注入了东方美学特有的意境和抒情性,与油画的写实风格形成鲜明对比。

雕塑在抗战的大时代才迎来了发展的新空间,其间刘开渠的《无名英雄纪念碑》《农工之家》《王铭章将军》等作品,彰显了雕塑作为公共宣传艺术和纪念碑式艺术,有其他艺术媒介无法比拟的功能。因而在新中国成立后的各个时期,都有抗战题材的代表性雕塑产生。无论是潘鹤的《艰苦岁月》《大刀进行曲》,还是刘艺杰的《南泥湾的春天》、张松鹤的《人民英雄纪念碑浮雕·抗日战争》,都通过三维空间的实体感和永久性材料,赋予抗战记忆以物质化的永恒形式,创造了具有历史厚重感的视觉叙事,体现了当代雕塑在表现历史题材时的创新探索。

总之,抗战记忆在不同媒介中呈现差异化的表达谱系。材料特性决定叙事方式,形式语言承载历史认知,各艺术门类以独特语法书写视觉史诗。

价值维度:民族精神的视觉丰碑

抗战题材美术创作在中国现当代美术史中具有独特而重要的地位。其价值不仅体现在艺术本体的发展演进中,更在于其承载的民族记忆与文化精神,成为中国现代性视觉建构的重要组成部分。

在艺术史维度上,抗战美术的精品力作推动了中国现实主义美术的深化与拓展。艺术家们超越了简单历史叙事的局限,通过个性化的艺术创造,将具体历史事件升华为具有永恒意义的艺术形象。詹建俊的《狼牙山五壮士》通过纪念碑式的构图和雕塑化的人物造型,创造了凝聚民族精神的视觉象征;罗工柳的《地道战》运用戏剧性的光影对比和动态构图,再现了特殊战争环境的紧张氛围。这些创作在尊重历史真实的基础上,实现了从现实再现到艺术表现的升华,丰富了中国现实主义美术的表现语言,提升了作品的精神内涵。

在文化记忆层面,抗战题材美术构建了中华民族的集体记忆与文化认同。不同时期的创作反映了社会历史认知的演进——从英雄主义颂歌到对普通人命运的关注,从单一叙事到多元视角的转变。王盛烈的《八女投江》中的悲壮群像、徐青峰的《血战台儿庄》、沈尧伊的《红星照耀中国》等历史场景的宏大叙事,都已成为抗战记忆的视觉载体,并通过广泛传播持续强化民族文化认同感。

在艺术创作机制方面,每一项创作工程,抗战题材都必然占据一定的份额。数十年,我们积累了丰富的抗战主题创作经验。几代艺术家如罗工柳、何孔德、詹建俊、陈逸飞、冯远、杨力舟、沈尧伊等通过实践探索,形成了历史画创作的方法体系。诸多大型集体创作,不仅展现了组织重大题材创作的能力,也为中国主题性美术创作提供了重要范式。

作为世界反法西斯视觉记忆的重要组成,中国抗战题材美术既记录了中华民族的苦难与抗争,也为全球了解中国抗战提供了视觉文献。随着时间推移,其艺术价值与历史价值愈发凸显。随着历史研究的深入和艺术媒介、语言的发展,抗战题材创作必将焕发新的生机,为中国美术发展注入持续动力。

(作者系四川大学艺术研究院院长、四川美术学院艺术人文学院学术院长)

李桦 《怒吼吧!中国》 木刻版画 20cm×15cm 1935年

唐一禾 《七七号角》 油画 33.3cm×61.2cm 1940年

詹建俊 《狼牙山五壮士》 布面油画 186cm×203cm 1959年 中国国家博物馆藏

罗工柳 《地道战》 布面油画 144cm×169cm 1951年 中国国家博物馆藏

王盛烈 《八女投江》 纸本水墨 145cm×363cm 1957年 中国国家博物馆藏

陈逸飞 《黄河颂》 布面油画 143cm×297cm 1972年 泰康保险集团藏

杨力舟、王迎春 《太行铁壁》 纸本水墨 190cm×178cm 1984年 中国美术馆藏

侯一民 《血肉长城》 陶釉浮雕壁画 400cm×1700cm 1989年

编辑 | 李振伟

制作 | 殷 铄、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 殷 铄

复审 | 马子雷

终审 | 陈 明

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6