8月30日,在中国共产党历史展览馆内,一场穿越时空的对话正在静静上演。走进“东北抗联遗址出土文物特展”,仿佛步入了八十年前的白山黑水之间。

守初心、继前行!东北抗联遗址文物特展绽放京城

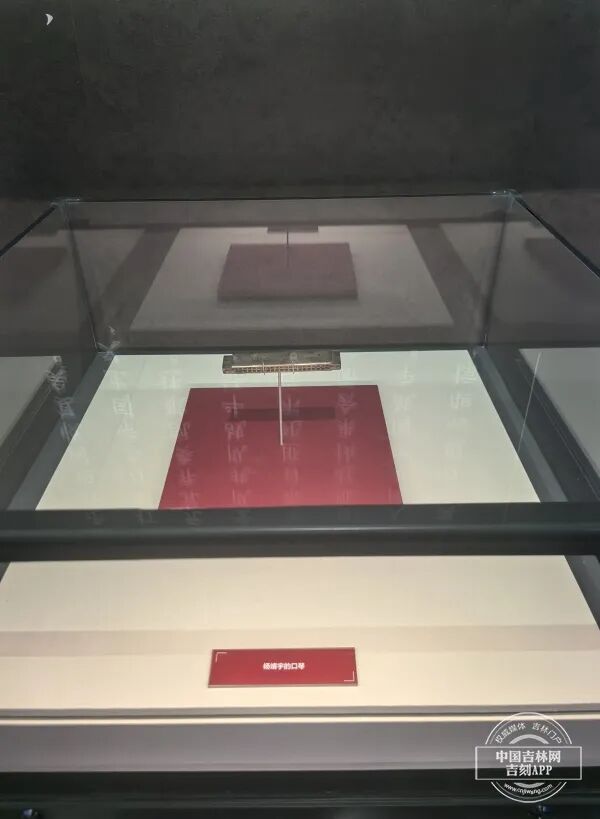

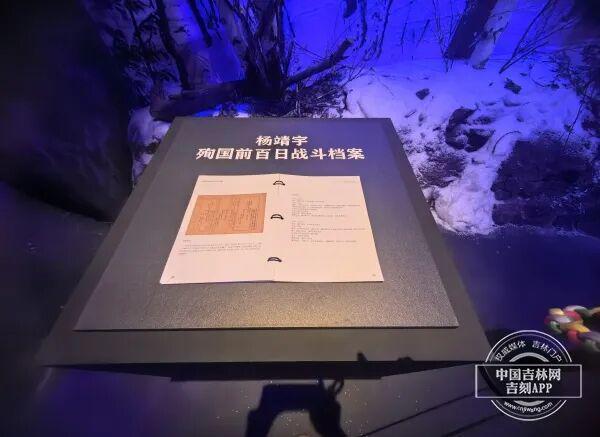

展柜里,杨靖宇将军的口琴静卧其中,锈迹斑斑却依然能让人想见当年烽火连天中的片刻宁静。

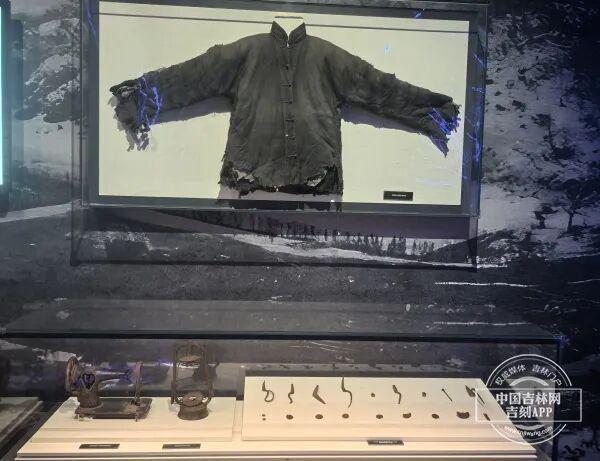

抗联战士缝补过的军服上,密密麻麻的针脚诉说着物资匮乏下的坚韧。

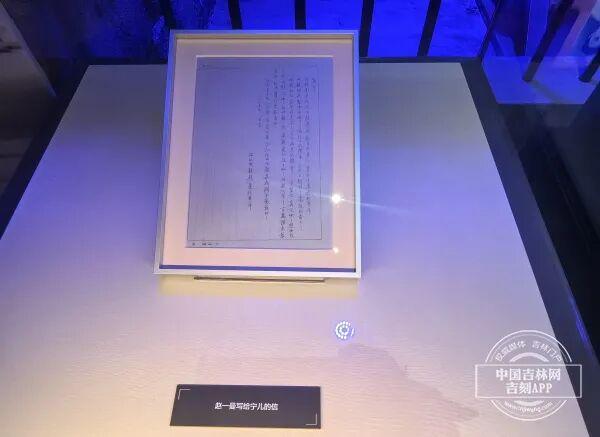

赵一曼的家书,字里行间的情怀依然滚烫。

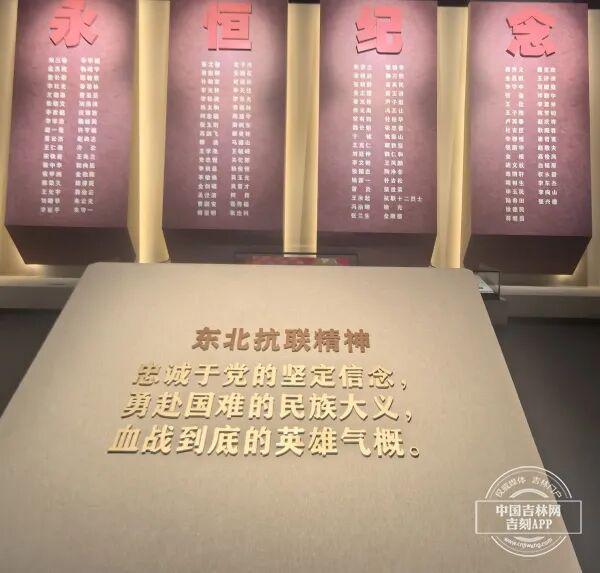

东北抗联是中国共产党创建最早、坚持抗日时间最长、条件最为艰苦的抗日武装,在白山黑水之间、林海雪原深处勇赴国难、英勇抗敌,在中国抗战史和世界反法西斯战争史上留下辉煌一页。

烽烟已远,印记犹在。

特展以“密林考古—绝境苦斗—浴血奋战—丰碑永存”为叙事主线,以历史文献和考古资料为依据,以密营遗址考古发现为切入点,还原密营、哨所、作战工事遗址等历史场景,再现东北抗联将士战斗、生活之艰苦卓绝,书写冰天雪地铸忠魂之雄壮史诗。

特展共展出文物、标本1289件,将珍贵文物、档案文献、历史影像、历史场景进行立体呈现,以物叙事、以物证史,充分展现东北抗联艰苦抗战、功垂霄壤的光辉历史,中华儿女顽强不屈、血战到底的民族血性,中国共产党在全民族抗战中的钢铁脊梁和中流砥柱作用。

这些带着温度的历史见证,将观众拉回那片林海雪原,重新解读那段艰苦卓绝的抗战岁月。

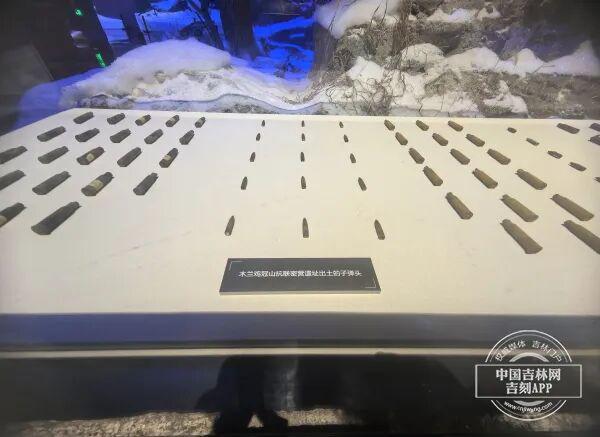

特别值得一提的是,这也是近年来东北抗联遗址考古发掘成果的集中展示,很多珍贵文物都是第一次与公众见面。

最令人震撼的是,复原的抗联密营遗址。

走进展厅,仿佛置身于红石砬子抗日根据地的地窨子中,低矮的空间、简陋的设施,让人瞬间体会到当年抗联将士们,在冰天雪地中坚持抗战的艰辛。

“这不是简单的藏身之所,而是拥有明暗哨所、战斗工事、训练平台等完整体系的军事基地。”

吉林省文物考古研究所红石砬子遗址考古项目负责人孟庆旭告诉记者,特展复原了抗联密营的真实场景,也刷新了人们以往对抗联密营的认知。

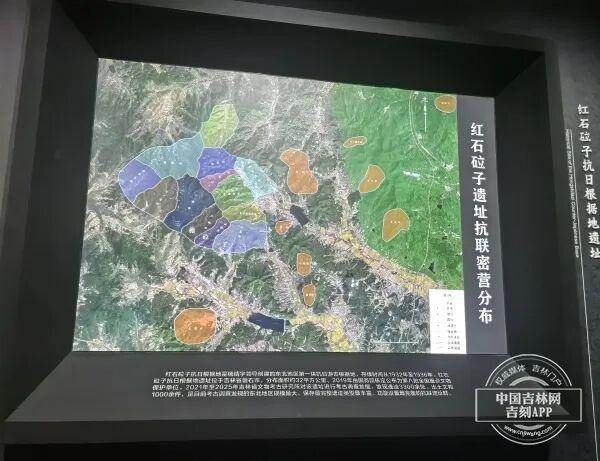

首次复原的红石砬子抗日根据地遗址,是杨靖宇将军领导创建的东北地区第一个抗日游击根据地。木兰鸡冠山抗联密营遗址,是赵尚志将军领导创建的游击根据地。

此外,还复原了奇袭老岭、攻打依兰、冰趟子战斗场景,展出了柳河县大河东抗联遗址出土的储粮陶缸。

在现场,90后观众吴晨驻足在一处复原的“地窨子”前久久不语。

她感慨地说,“特展给我一种耳目一新的感觉,这里除了能看到出土文物,还能看到抗联遗址的复原。包括抗联战士曾经住过的地窨子,木刻楞式的房子,还有红军医院里面的石头手术台等,抗联战士在如此艰苦的环境下还能坚持抗战,让我心里感到十分触动”。

吉林省作为东北抗联创建地,纪念好、讲述好这段历史,对于吉林有着特殊重要的意义。

“2023年,我们把抗联精神带到了延安,如今又来到了北京。我们要让更多人了解抗联,将抗联精神永远传承下去。”

孟庆旭表示,通过近年来的持续工作,我们不断丰富遗址的历史信息,推动社会各界重新认识红石砬子遗址,以及抗联遗址的重要价值。

而吉林省对抗联精神的挖掘与传承,正日益彰显其时代意义。

近日,国务院印发通知公布的第四批国家级抗战纪念设施、遗址名录中,吉林省共有三处入选,其中位列第一的,正是红石砬子抗日根据地遗址。

鉴往事,知来者。

本次特展远不止于一场文物陈列,它是一次对历史的深刻叩问,一次对未来的聚力前行。

驻足在这些无声的文物前,感受到的是一部用铁与血、信仰与生命写就的英雄史诗,向每一个观者诉说何为民族的脊梁。

吉刻新闻记者 陈志文 文/图

摄像 马瑞

制作 明鑫睿

来源:中国吉林网

编辑:王伟光

主编:曲翱 监制:陈尤欣

统筹:张燕

点喜欢

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6